詹姆斯·伍德:福楼拜和现代叙述

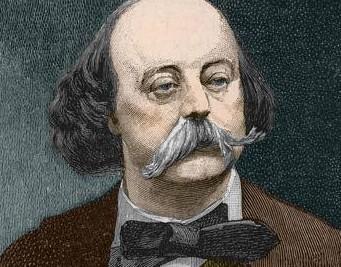

居斯塔夫·福楼拜(Gustave Flaubert)

福楼拜作为现代现实主义叙事奠基者而为大多数读者和作家所熟知。如同多数现实主义小说,福楼拜小说中的现实主义既栩栩如生又充满了人工雕琢。他的小说之所以栩栩如生,是因为那些细节能够深深地打动读者,尤其是大城市中的读者。而他小说中的人工雕琢则表现为对细节的选择。福楼拜将惯常的细节和变化的细节混合起来,设法将一切细节都变得重要又无关紧要,从而使得这些细节“像生活一样”扑面而来。而细节也因此潜藏于读者的记忆之中,成为他小说中被遮蔽的对象。

本文本文选自詹姆斯·伍德所著《小说机杼》(黄远帆译,河南大学出版社2015年版),转载于“诗翼阅读”公众号,特此感谢!

小说家感谢福楼拜,应像诗人感谢春天一样:一切从他重新开始。确实得分成福楼拜前和福楼拜后两个时期。福楼拜一锤定音地奠定了大多数读者和作家所知的现代现实主义叙事,他的影响我们太熟悉,简直是熟视无睹。我们评价好的行文,须颇费周章地说它具备鲜活有力的细节;说它具有高超的观察能力;它能保持一种不多情的沉稳,如男仆一样知道何时从多余的评论中抽身而退;它对善恶保持中立;它发掘真相,即使会令我们厌恶;而作者印在一切之上的指纹,悖论般既有迹可循又无影无踪。以上几点有些你能在笛福,奥斯丁和巴尔扎克那里找到,但要找全所有只能等到福楼拜了。

以这个段落为例,《情感教育》的主角弗雷德里克·莫罗在拉丁区闲逛,感受着巴黎的声色:

他悠闲地漫步于拉丁区,平常熙来攘往此时却空空荡荡,因为学生们都已回家了。学院的高墙看上去前所未见地森然,好像安静把它们变得更长了;能听见各种平和的声响,翅膀在鸟笼里扑扇,车床在转,补鞋匠挥着榔头;一些穿旧衣服的人站在街道中间,满怀期待而又徒劳地看着每一扇窗户。在冷清的咖啡馆后面,吧台后的女人在她们没碰过的酒瓶之间打哈欠;报纸没有打开,躺在阅览室的桌子上;洗衣女工的作坊里衣物在暖风中抖动。他不时在书报摊驻足;一辆马车冲下街道擦过人行道,令他回头一看;走到卢森堡后他沿路折返。

这出版于1969 年,但也可能出现在1969 年;很多小说家听上去仍然基本上差不多。福楼拜似乎漫不经心地扫视着街道,好像一架摄影机。正如我们看电影时,我们不再注意到什么被排除在外,什么处于摄影机的边框之外,所以我们不再注意到什么是福楼拜选择不去留意的。我们也不再意识到他的选择当然不是随机扫视,而是精挑细选,每个细节都被一道选中的光定格。这些细节多么出色,又多么精彩地孤立——女人打哈欠,报纸合着,衣物在暖风中颤抖。

我们之所以,在一开始,没有注意到福楼拜对于细节的精挑细选,因为福楼拜很花了一番功夫把这种工作在我们眼皮底下藏起来,他还喜欢把到底是谁在观察一切这个问题藏起来:福楼拜抑或弗雷德里克?福楼拜对此有很直接的表述。他希望读者面对着一堵他所谓的,由表面上没有个人色彩的行文组成的墙,细节像生活中一样自动聚到一起。

“作家在作品中必须像上帝在宇宙中那样,无处不在又无影无踪,”他在一封1852年的信里写下了著名的言论。

“艺术是第二自然,这种自然的创造者必须遵循一种类似的程序:在每一个原子中,在每一个方面,都能感受到一个隐藏的,无限的无动于衷。之于观者的效果必是一种惊奇。这到底是怎么弄出来的!”

为达此目的,福楼拜完善了一个对现实主义叙述至关重要的技巧:将惯常的细节和变化的细节混合起来。显然,在那条巴黎的街道上,女人打哈欠的时间在长度上不可能和衣物在风中颤抖、报纸放在桌上的时间相等。福楼拜的细节分属不同的拍号(time signature),有些是即时的,有些是循环往复的,但它们都被一抹平地放在一起,好像是同步发生的一样。

其效果逼真——是一种精美的人为操作的结果。福楼拜设法将一切细节都变得重要又无关紧要:重要的原因在于,它们受到他的注意,被他放在纸上,而无关紧要的原因在于,它们被杂乱地堆砌一处,在眼角之外;它们“像生活一样”扑面而来。此即现代叙事之滥觞,例如战争报导。犯罪小说家和战地记者不过是把重要和不重要细节之间的对比推向极致,将之转化为可怕和日常之间的张力:一个士兵死了,而不远处一个小男孩正去上学。

相异的拍号自然并非福楼拜的发明。永远有某些人物在做某些事,而另外什么事正在发生。《伊利亚德》第二十二卷里,赫克托的妻子在家中为他温洗澡水,但他实际上已在不久之前战死了;奥登在《美术馆》中称赞布鲁盖尔,因为画家注意到伊卡洛斯坠落的同时,水面上正有一艘不紧不慢的船,无知无觉。麦克尤恩《赎罪》中敦刻尔克一节,主人公,一个英国士兵在一片混乱与死亡中撤往敦刻尔克,看见一艘驳船经过。“在他后面,十里之外,敦刻尔克一片火海。而眼前,在船头,两个男孩弯着腰摆弄一架倒过来的自行车,可能是在补轮胎。”

福楼拜和那些例子的不同,在于他的方式是强调短期和长期事件的并置。布鲁盖尔和麦克尤恩描述的是,在同一个时间里发生了两件很不同的事;而福楼拜设定的是一种时间上的不可能性:眼睛——他的眼睛,或弗雷德里克的眼睛——好像在一瞥之间,便能尽收那些以不同速度发生于不同时间的情感和事件。在《情感教育》中,1848 年革命席卷巴黎,士兵朝所有人开火,一切陷入大乱:“他一路奔到伏尔泰月台。一个穿长袖衬衫的老人开着窗户哭泣,他抬眼看着天空。塞纳河平静地流过。天是蓝的;鸟儿们在杜伊勒利宫里鸣唱。”又一次,窗口老人一次性的事件被扔进一堆更长期的事件之中,好像它们本来就同属一处。

从这里迈出一小步,就是战争报导中常见的处理手法,将可怕与日常一视同仁。小说中的主角和/ 或作者同时注意到两者——而在某种程度上两种体验之间没什么重大差异:一切细节都令人麻木,又都令窥者心惊。再来,还是《情感教育》:

俯瞰广场的每一扇窗都在开火;子弹在空中呼啸而过;喷泉被打穿了,而水混着血,四散开来,在地上坑洼处积成一滩一滩。人们穿着衣服,戴着军帽,拿着武器,在泥泞中滑倒;弗雷德里克感到脚下有什么软绵绵的;那是一位穿灰大衣的中士的手,他脸朝下躺在水沟里。更多工人成群结队赶来,把士兵逼往警卫队队部。火力更猛了。酒商的店铺开着,不时有人进去抽一斗烟,喝一杯啤酒,再回去战斗。一只流浪狗开始嚎叫。引来笑声。

这一段中令我们深深体会到现代性的是“弗雷德里克感到脚下有什么软绵绵的;是一位穿灰大衣的中士的手。”首先是冷静而可怕的预期(“有什么软绵绵的”),然后是冷静而可怕的确认(“那是一位中士的手”),书写拒绝卷入到所写内容的情感之中。伊恩·麦克尤恩在敦刻尔克一节里有体系地使用同一种技巧,斯蒂芬·克莱恩(Steven Crane )亦然——他读过《情感教育》——他写的《红色英勇勋章》里面:

一个死人看着他,那人坐在地上,背靠一棵圆柱似的大树。尸体身上穿的是一件原本应为蓝色的制服,现在褪色成一片惨绿。那双盯着年轻人看的眼睛,黯淡无光,好像从一侧看到的死鱼眼睛。嘴张着。嘴的红色已变成令人吓人的黄。灰不拉几的脸皮上有一些小蚂蚁爬来爬去。其中一只正艰难地沿着上唇滚着一个什么小包。

这甚至比福楼拜更为“电影化”(当然电影里的这个技巧偷师于文学)。里面有平静的恐怖(“好像从一侧看到的死鱼眼睛”)。有类似推拉的镜头运动,离尸体越来越近。读者正一步步走向恐怖,而与此同时行文却一步步抽身而退,坚决地抵制着情绪。这里还有一个对于细节的现代性迷恋:主人公好像能注意到那么多东西,把一切都记录下来!(“中一只正艰难地沿着上唇滚着一个什么小包。”我们实际上能看到那么多东西么?)还有不同的拍号:尸体永远是死的,但在他脸上,生命继续:蚂蚁们忙忙碌碌,对人类的死亡无动于衷。

福楼拜能归置不同的拍号,原因在于法语动词让他能用未完成过去时来表达零散的事件(“他在扫马路”)和反复的时间(“他每周都扫马路”)。英文更为笨拙,我们必须用“他过去正在做某事”或“在过去他将做某事”或“他曾经常做某事”——“每星期他都会扫马路”——来准确地翻译重复性的动词。但我们一在英文里这么干,马上就已经玩不下去了,已经承认了又不同时态的存在。在《驳圣伯夫》里,普鲁斯特英明地指出了这种对不完全过去时的使用,是福楼拜的伟大发明。福楼拜创立现实主义新气象,是基于他对于眼睛的使用——作者的眼睛,人物的眼睛。我说厄普代克的艾哈迈德,走在大街上注意到种种事情,产生种种想法,是一种典型的后福楼拜小说的行为。福楼拜的弗雷德里克是后世所谓浪子的先驱——浪子:一个游手好闲的人,通常是个年轻的小伙,不慌不忙地走在街上,观察,张望,思索。我们知道这类人,来源是波德莱尔,里尔克的自传性小说《马尔特手记》,还有瓦尔特·本雅明写波德莱尔的文章。

这个人物本质上是作者的替身,是作者渗透进来的侦查员,无可奈何地为各种印象所淹没。他进入世界,就像诺亚的鸽子,带回消息。作者侦查员的兴起,和都市主义的兴起密切相关,一个人类的大杂烩扔向了作家——或受指派的观察者——数量庞大,种类繁多到晕头转向的细节。简奥斯丁本质上是一个乡村作家,而伦敦一如其《爱玛》中的形象,不过是Highgate 的村庄。她的女主人公们鲜少悠哉漫步,随便看看,随便想想:她们所有的思考都直接指向近在咫尺的道德问题。但是当华兹华斯,大约在奥斯丁写作的同一时间,写下《序曲》中的伦敦,他听上去就很像浪子——像一个现代小说家:

在这里一列列纸条写着情歌纷飞于死气沉沉的墙,

广告尺寸巨大,在高处

五彩缤纷地压入眼帘……一个东游西荡的跛子,乘坐一只截短的桶,

两只手发出笨重的脚步声……

一个喜欢晒太阳的单身汉,

一个无所事事的军人,还有一位女士……

意大利人,他的风景画

高举在头顶;腰上别着篮子的

犹太人;表情严肃脚步缓慢的土耳其人

臂膀下面夹着一叠拖鞋。

华兹华斯接着写道,如果“随便看看”令人厌倦,我们可以在人群中找出“人类的每一个样本”:

通过由那阳光赋予的每一种颜色

还有每一种体型和脸蛋

瑞士人,俄罗斯人;来自可亲的南方的

法国人和西班牙人;来自遥远的美洲

的没果然,印第安猎人;摩尔人,

马来人,东印度的水手,鞑靼人和中国人,

而黑人妇女穿着穆斯林的宽宽大大的白袍。

注意华兹华斯在此如何像福楼拜一样按自己的意愿调节观察的镜头:我们看到有几行是概括性的分类(瑞典人,俄罗斯人,美国人,等等),但我们止于一个突如其来的颜色上的鲜明对比:黑人妇女穿着穆斯林的宽宽大大的白袍。作者的镜头推拉随心,但这些细节,虽然在焦点和强度上各有不同,却推到了我们眼前,好像赌场主持人一挥手杖,面前垒出一座小山。

华兹华斯自己观察着伦敦的方方面面。他是一个诗人,写的是他自己。小说家也希望记录下如此这般的细节,但在小说里却很难像个抒情诗人那么干,因为你必须通过其他人来写,这么一来我们就回到了小说中最基本的矛盾:到底是小说家看见这些事呢,还是人物看见的?前面《情感教育》里的第一段,福楼拜为巴黎设置了一些不错的场景,读者会假定弗雷德里克的眼睛也许看到了段落中的一些细节,而福楼拜却用心中之眼尽收全盘;还是说整段话都是用一种宽松的自由间接体写的,假定是福楼拜一览无遗,是他把我们的注意力转到——没有翻开的报纸,打哈欠的女人等等上面?福楼拜的创新之处,就是让这个问题变成多余,把作者和浪子彻底搞混,读者下意识地就把弗雷德里克提到福楼拜的文体水平:我们觉着两者应该都很会观察事物,这就结了。

福楼拜之所以需要这么干,原因在于他是一个现实主义者,也是一个文体家,是一个记者,也是一个未能如愿的诗人。现实主义者希望大量地记录,用巴尔扎克的方式招呼巴黎。但文体家不满意于巴尔扎克式的一锅炖,文体家希望为翻滚的细节赋予秩序,将其化为无可挑剔的句子和形象:福楼拜的文字展现出,将散文变成诗歌的功夫。福楼拜可谓一大拐点,身处后福楼拜时代,现在我们基本上同意,一个华丽的文体家落笔难免超越笔下人物的能力(如我们从厄普代克和华莱士例子中所见);或者他们会指定一个代理人:亨伯特·亨伯特发过著名的声明,说自己文笔花哨,显然是为了解释他的创造者那过度发达的行文;贝娄喜欢告诉我们,他的人物都是“第一流的观察家。”

等到1930 年代,在克里斯多夫·伊舍伍(Christopher Isherwood)那样的小说家手里,福楼拜的革新已经变成了一项打磨得闪闪发亮的技术。1939 年出版的《再见柏林》,开头有一个著名的声明:“我是一架开着快门的照相机,冷冷淡淡,只记录,不思考。记录在对面窗口刮胡子的男人,还有穿着和服洗头的女人。未来某天,这一切都会得到扩展,精心地印刷,修复。”伊舍伍这段给场景定调的宣言做得不错,放在了章节名为《诺瓦克一家》的开头:

通往Wassertorstrasse的入口是一个巨大的石拱门,有点老柏林的感觉,身上涂抹着锤子镰刀和纳粹的十字架,外面贴满提供拍卖和犯罪信息的小广告。这是一条又长又破的石子路,到处有流着眼泪的小孩跑来跑去。那些穿羊毛衫的青年人,骑在运动自行车上,摇摇摆摆地绕圈穿行,朝手里拿着牛奶罐的女孩子们高声叫喊。人行道上用粉笔画出了游戏格子,游戏的名字叫“天堂和尘世”。在最后面,如同某种高大的、锋利得很危险的红色器具,矗立着一座教堂。

伊舍伍对一堆随机细节的处理,甚至比福楼拜更碎片化,但同时又比福楼拜更用力地将这种随机性掩饰起来:这正是你所指望的,将一种文学风格形式化,这种风格在七十年前显得极端,现在已经有点降解为熟门熟路的规范写作——实际上是一套易于上手的规则。伊舍伍装成一个只做记录的照相机,好像不过是向Wassertorstrasse 投去淡然一瞥,他说那里有一道拱门,有一条孩子跑来跑去的街,一些年轻人骑着自行车,一些女孩手里拿着奶罐。不过是匆匆一瞥。然而,亦如福楼拜,而且更加武断的是,伊舍伍执意要动态行为慢下来,并且把习惯性的场景定格。街上可能一直有小孩跑来跑去,但他们不可能老是“流着眼泪”,与此类似,绕着圈的年轻人和走在路上拿着牛奶的女孩,是当作惯常的配套景致来呈现的。另一方面,破烂的广告单和画着孩子游戏格子的地面被作者从平静的状态中拎出来,临时弄出响动:突然间朝我们闪烁起来,但它们同孩子和年轻人分属不同的拍号。

这个写得不错的段落,越是读就越是不像“生活的切片”,或者照相机随手扫拍,而是像一场芭蕾。这个段落以一个入口开场:这是那一章的入口。提及锤子镰刀和纳粹的十字架,引入了一种威胁的意味,这在下文得到补充,即虐待般地提到广告单在宣传“拍卖和犯罪”:这也许是商业性的,但却令人不适地接近于政治涂鸦——毕竟,拍卖和犯罪不就是那些政客,特别是那些参与共产主义或法西斯主义的人所干的勾当?他们卖给我们东西,并且犯下罪行。纳粹的“十字”巧妙地吧我们联系到孩子们名为“天堂和尘世”的游戏,也联系到教堂,除此以外,在一片威胁氛围中,所有事物都颠倒了:教堂看上去不像教堂,而是像某种红色器具(一支笔、一把刀,或者一种刑具,“红”这种颜色代表血和极端政治),而十字架已经被纳粹占为己有了。想到这种颠倒,我们明白了为什么伊舍伍要在段落的开头写纳粹的十字架,在结尾写教堂:每样东西都在短短几行里互换了位置。

那么叙事者信誓旦旦向我们保证,只做一个照相机,冷冷淡淡,只记录不思考,是在搞欺诈么?只不过要这样算起来,鲁滨逊·克鲁索声称要讲一个真实的故事,也是一种欺诈:读者乐得抹去作者的痕迹,好去相信两种更深的虚构:即叙事者好像“真的在那里”(事实上伊舍伍在1930年代确实住在柏林),还有叙事者其实不是一个作家。不如这么说,福楼拜的浪子传统试图确立的是,叙事者(或作家指派的侦查员)同时是某种作家又并非真的是一个作家。具有作家气质而不以此为业。是作家,因为他大量观察,且细致入微;不是作家,因为他并不花任何力气去写出来,所以其实不过是比你我多留了份心罢了。

用这种方法解决作家文体和人物文体之间紧张关系,提出了一个悖论。它实际上在说:“我们现代人都变成了作家,都有一双明察秋毫的慧眼;而这并不意味着生活其实真的那么‘文学’,因为我们不必太担心所见的细节究竟如何落到纸上。”作家风格和人物风格间的紧张局势由此消失了:用文学手段让文学风格消失。

福楼拜式的现实主义,像大多数小说一样,既栩栩如生又人工雕琢。栩栩如生是因为,那些细节真的很能打动我们,尤其是住在大城市里的,深深打上了随机性的烙印。而我们确实在不同的拍号里存在。假设我正走在街上,我留意到很多声响,很多活动,一辆警车鸣笛,一幢房子被推倒,店门的开合发出摩擦声。不同的脸和生体如潮涌来。我经过一个咖啡馆,和一个独坐的女人眼神相接。她看着我,我看着她。一个无意义的瞬间,隐约有大都市人际间的色情,但那张脸令我想起一位故人,那女孩有着一模一样的黑发,我的思绪随之流淌。我继续往前走,但咖啡馆里那张特别的脸在我的记忆中闪耀,定格在那里,暂时地保存起来,而我身边的种种声响和活动并未有此待遇——它们在我的意识里来去匆匆。那张脸,你可以说,以4/4拍演奏,而城市的其他部分哼着更快的6/8拍的曲子。

人工雕琢在于对细节的选择。生活中,我们左顾右盼,东张西望,其实却不过是一架徒劳的照相机。我们有广角镜头,必须把扑面而来的一切尽收其中。记忆为我们作出筛选,但却不是文学叙述的那种筛选。我们的记忆缺乏美学天赋。