抗战年代文学刊物的锐气和意志 ——再读西南联大时期的《文聚》

《文聚》是西南联大“文聚社”的文学刊物,文学性极高。

“新诗歌的时代任务:站在被压迫的立场,反对帝国主义的第二次世界大战,反对帝国主义侵略中国,反对不合理的压迫,同时导大众以正确的出路。”《文聚》的创刊宣言奠定了新诗歌的阶级属性和意识形态。此时轰轰烈烈的新诗大众化活动基本都在为民族危亡进行呐喊。

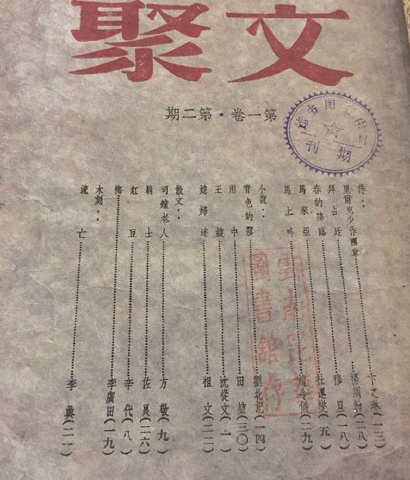

《文聚》是西南联大“文聚社”的文学刊物,主编为林元、马尔俄,所刊载的作品来自众多作家、诗人,可谓群星璀璨,文学性极高。近年来被越来越多的研究者和读者所重视,笔者去往云南省图书馆将1942年2月16日至1945年6月的《文聚》(2卷3期后停刊,未标出版日)原刊重新进行细读爬梳,并参照同时期在昆明的其他一些文学刊物,发现一些还未被关注到的重要文献信息,现将其整理出来,以供参考。

关于“文聚”这个名称的由来,汪曾祺曾在一次谈话中说过:“‘文聚’这个名字很可能是我取的,把一些文章聚在一起”,但据方龄贵回忆,认为这个刊名是沈从文取的。《文聚》的作家群,包括沈从文、冯至、朱自清、李广田、穆旦、杜运燮、陈时等,并出版有“文聚丛书”,计划推出的丛书有10本,包括:沈从文《长河》,冯至《楚国的亡臣》,刘北汜《阴湿》,林元《大牛》,马尔俄《飓风》,李广田《日边集》,赵萝蕤《象牙的故事》,方敬《记忆的弦》,穆旦《探险队》,卞之琳《〈亨利第三〉与〈旗手〉》。其中,《文聚》刊登的诗歌作品及诗学主张代表着40年代中国新诗的两种发展路径,其一是朱自清、袁水拍提倡的诗歌大众化,向歌谣与歌曲的通俗质素靠近,并翻译了外国民谣作为借鉴;其二是以冯至、穆旦为代表的现代主义诗歌阵地。这两条路径的诗歌都在刊物上发表,可以看出《文聚》的多元文学立场。

《文聚》的两种新诗创作走向

在《文聚》第1卷第1期中,朱自清发表了一篇《新诗杂话》(后篇名为《抗战与诗》收入文集《新诗杂话》中),指出了自抗战以来的新诗趋向:“抗战以来的诗也建筑在自然的音节上,可是注重在明白和流畅,跟象征诗派不一样。”象征诗派注重用暗示来表现情调,抗战以来的诗歌走到了散文化的路上,“这是为了诉诸大众为了诗的普及”。“抗战以来,一切文艺形式为了配合抗战的需要,都朝普及的方向走,诗作者也就从象牙塔里走出了十字街头。”朱自清的这些言论,与战时诗歌通俗化的发展路径是相合的。自30年代以来,宣扬诗歌大众化的主阵地是由浦风、杨骚、任钧、穆木天主编的《新诗歌》,其创刊理念非常一致,在《关于写作新诗歌的一点意见》(1933年第1期第1卷)中指出:“新诗歌的时代任务:站在被压迫的立场,反对帝国主义的第二次世界大战,反对帝国主义侵略中国,反对不合理的压迫,同时导大众以正确的出路。”此创刊宣言奠定了新诗歌的阶级属性和意识形态。此时轰轰烈烈的新诗大众化活动基本都在为民族危亡进行呐喊。

如穆木天的《发刊诗》(《新诗歌》,1933年第1期第1卷)所说:“我们要捉住现实,歌唱新世纪的意识。”“捉住现实”几乎成了战时大众化诗歌的一个宗旨性的口号,作为大后方的昆明,涌现出很多抗战诗歌刊物,其中由“救亡诗歌会”编辑、中华全国文艺界抗敌协会云南分会出版的《战歌》便是最为活跃的一支力量。该刊由溅波担任主编,得到了穆木天的支持。在《战歌》创刊号上,马子华的《朗诵诗歌之本质及运用》旗帜鲜明地提出诗歌要“把握住现实,为现实而讴歌”。主编溅波则在《发刊词》中直言,“我们是要用诗歌和刺刀保卫我们垂危的祖国”。再如,在昆明“一二·一”运动后出现的诗歌刊物《十二月》等,都倡导“真正走向人民大众的道路”,大后方的诗歌潮流在大众化走向上和《新诗歌》等是极为统一的。

值得注意的是,朱自清非常注重新诗向歌谣学习。在《新诗杂谈》中指出,诗的民间化还有两个现象:“一是重叠多,二是铺叙多。重叠是歌谣的生命。”自新诗诞生之初就存在大众化的发展路径,五四前后在刘半农等人的倡导下,北京大学开始向全国征集歌谣,掀起轰轰烈烈的歌谣运动。30年代《新诗歌》提出要创造新形式:

我们要使我们的诗歌成为大众歌词,

我们自己也成为大众中的一个。

诗歌与民谣的融合更进一步。40年代则以柯仲平为代表的街头诗运动为主要线索。除了《新诗杂谈》之外,朱自清在《文聚》第2卷第3期上所写《常识的诗》,介绍的是美国多罗色·巴克尔夫人(Dorothy Parker)的诗文选集,指出“靠着常识我们才能容忍这不定的、黑暗的、粗糙的、短暂的生活,并且觉得有意思”,“她总用常识的金链子下锚在这悬空的世界里”。朱自清翻译了《总账》《老兵》《某女士》等诗歌作品,所谓“常识的诗”即是符合大众化诗歌趋向的浅显易懂的诗歌。袁水拍与朱自清相呼应,在同期《文聚》上翻译歌谣作品,包括维多利亚时代英国民谣《穷苦可是诚实》《吉泊西太太》《唐尼》,十九世纪的《纳税谣》,以及威廉·勃莱克(William Blake)的《毒树》《笑之歌》《儿歌》。值得注意的是,袁水拍也是通过翻译介绍国外民谣的方式推进新诗通俗化。袁水拍对这种大众化诗歌的定位十分准确,他在这几首译诗后附注:“这里九首歌谣和歌谣风的作品选译自WH·奥登编的《牛津轻性诗选集》或者应该译为通俗诗(Light verse)和RB·约翰逊编的《英国谣曲集》”,并提出将谣曲视作通俗诗的概念。

相较于朱自清和袁水拍的通俗诗歌走向,《文聚》同时还是现代主义诗歌的重要阵地。后者主要是西南联大的诗人所作,比如卞之琳、冯至、杜运燮、穆旦等都有重要作品发表。《文聚》上还有大量关于里尔克其人及诗学的介绍,上述这些西南联大的诗人显然与里尔克的诗学主张构成了紧密的呼应关系,其中颇有一些值得关注的文献材料:比如发表在第1卷第2期的《里尔克少作四章》,由卞之琳翻译的里尔克的《卷头语一》《卷头语二》《严肃的时辰》《预感》四首诗,在一定程度上展现了卞之琳对里尔克的作品接受情况。《文聚》第2卷第1期有冯至翻译的里尔克诗作,分别是:《豹》《Pietà》《一个女人的命运》《只有谁》《纵使这世界》《爱的歌曲》《在惯于阳光的街旁》《被弃置在心的山上》《这并不是新鲜》《诗人你做什么》。同期刊有姚可崑翻译卡罗萨所作的《忆里尔克》,引介了里尔克的诗学主张:“但他对自己的艺术的要求与时俱进地在生长着;他要更深刻地试掘,观察。从罗丹那里,他学会这样屡屡而深入地注视一棵树,一个动物,一座立像,一个人或者是历史上传述的一个人物,知道那被观察者的一个实质的现象忽然在他的内心里出现”,对里尔克浮雕式的“观物”诗学主张进行阐释。“这是由于伟大的幸福的断念克制住死的哀悼,这是一个新的人类的悲壮的语言”。里尔克注重在生命经验与回忆里忍受沉默,捕捉诗意,对诗歌描写的客观物就像雕塑家一样注视对象,比如《豹》这首诗的写法就对西南联大年轻的诗人们产生过深远的影响。冯至在为里尔克逝世十周年所写《工作而等待》中,也对里尔克的诗学进行了评价,并且达成了共识,需“身居幽暗而自己努力”。穆旦在《文聚》中所发表诗歌,则主要是《探险队》中的作品,比如,第1卷第1期《赞美》,第1卷第2期《春的降临》,第1卷第3期的《诗》,第2卷第2期《合唱二章》及第3期《线上》。穆旦在西南联大时期的诗歌受他的老师燕卜逊及西方现代主义诗人奥登、艾略特等影响,呈现出40年代新诗创作的现代性。

关注个体的小说写作

《文聚》上小说的作者多来自西南联大的师生。与反映时代的宏观历史叙事不同,《文聚》刊载的小说大都非常关注时代下的个体生存,书写平凡人物的生命意志,这和现代主义思潮回归到人自身的主张有关,同时也凸显出特殊的“学院空间”中知识分子的观察视角。这其中以沈从文的《王嫂》(第1卷第2期),方敬的《司钟老人》(第1卷第2期)以及林元的《哥弟》(第1卷第3期)为代表,都很能体现上述特点。

沈从文在《王嫂》中塑造了一个历经生活苦痛而仍旧乐观坚强的妇女形象,王嫂常挂在嘴边的一句话是“生死有命”,看起来属于悲观的宿命论者和自我麻木的民间思想,但王嫂对自己儿女那份深沉的母爱,对生活持有的热情则将这种宿命论升华为了强韧的生命力。而方敬的《司钟老人》写了一位长久为学校敲钟的老人,日复一日坚守在工作岗位上。他的儿子死于战争,老人在生活的磨难中始终沉默而隐忍。如作者写道:“愁苦是永恒的,他忘了时间,他在时间以外。只觉得很久很久了,他负担那份堕心的悲哀。他活得够久了,也苦得够久了;他现在还管着时间,但时间已无法测量他的苦痛。对他,时间是不吝啬的,但痛苦至少慷慨。”作者将“时间”这一元素与个人命运相勾连,由具体跃入了普遍,时间的有限性加剧了人的悲凉。小说是对一个特定历史环境下造成的命运轨迹的平静书写。而林元的《哥弟》则更像是沈从文《边城》那样对自然生命的赞美,大淼、小淼哥弟与小菁的牧歌似的生活怡然自足,虽然大淼后因参军而不能完成与小菁的婚事,但故事没有从此转为悲剧,小淼热忱地等待着哥哥的归来,将纯净简单的氛围一以贯之,并不因环境而轻易打碎,这更像是作者的一首田园诗。《文聚》中还有大量的其他小说,如汪曾祺在《待车》(第1卷第1期)中尝试的意识流写作,马尔俄在《飓风》(第2卷第1期)中以中缅战争中英美盟军的心路历程这个崭新的视角来进行故事讲述,这些小说都别开生面,具有很高的文学性。

西南联大知识分子思想状况

另外,《文聚》刊载的散文、评论,可以进一步帮助我们了解战时知识分子的思想状态。例如,有身处动乱、无法实现理想的苦闷呐喊,例如,李广田《青城枝叶》(第1卷第1期):“我们一二年来看了无数好风景,而且有多少好山水已经蒙受了难忍的屈辱,而且又染上了我们民族的血迹……然而我们在后方看风景,我们当然是看了风景,但我不愿这样说,那么就说成这并非辩解的辩解:使我们要一点心吧。我们必须出去跑跑,我们也是刚卸了载的牲口,让我们暂时在松软的地上打一阵滚,让我们自长空作自在的吼鸣。”在《文聚》上还有年轻人对于民族国家深陷于苦难中的斗争与反抗意识的书写,展现了战时青年的可贵品质。如:陈时散文诗《悲剧的金座》(第1卷第1期):“我站起来,愤怒得战慄,我的热血速迅的流着,我要打碎这社会的黑暗”;马尔俄《怀远三章》(第1卷第1期):“让我们的血肉和敌人的血肉化成一堆焦土”;江蓠《病院偶题》 (第1卷第3期):“因为苦痛是一切创造之源泉,创造者必须用痛苦去激励,而病苦对于个人是一种更好的激励,生命力的强弱,必须经过病苦的试炼。”至今读来仍可见战争年代知识分子的赤子之心,颇令人感动。

《文聚》是战时大后方以学院为中心的文学刊物,集结了大量优秀的作家作品,同时表现出知识分子强烈的现实介入与承担的意志,在硝烟弥漫的战争年代体现了一个文学刊物敏锐的世界意识与探索的勇气,也是中国现代文学的一笔宝贵财富。

(作者单位:复旦大学中文系)