1980年《花城》刊发沈从文特辑的点滴往事

▲《花城》丛刊第5期(1980)封面

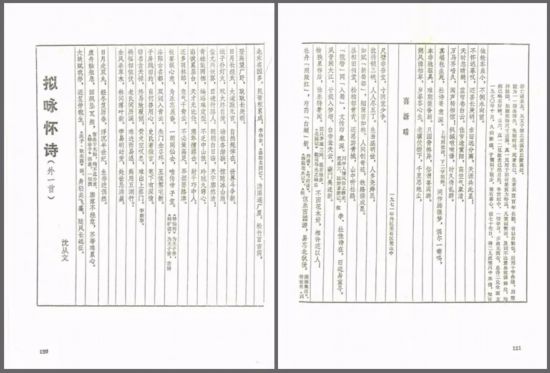

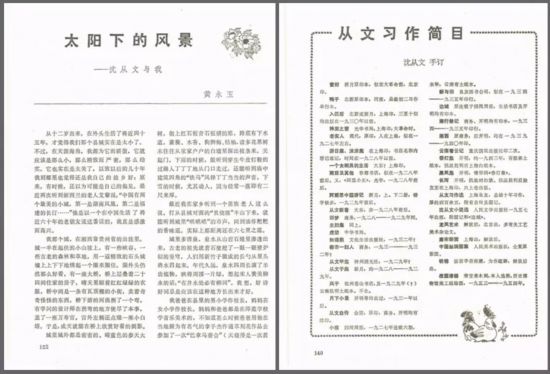

《花城》丛刊第5期(1980)“作家之页”栏目为沈从文特辑,刊发沈从文诗作《拟咏怀诗》《喜新晴》、朱光潜《从沈从文先生的人格看他的文艺风格》、黄永玉《太阳下的风景——沈从文与我》、美国汉学家金介甫《给沈从文的一封信》等文章,以及沈从文手订作品简目。当期期封面为关山月画作《梅》,赵朴初题写刊名。

说起来话稍长

来由是某报《文化副刊》先后两次发表该报记者专稿,以首版近两个全版篇幅报道某博物院发布《韩熙载夜宴图》APP的消息。首次报道的大标题有一则黑体字的引语,认定《韩熙载夜宴图》是南唐之作。我以为有了什么新的发现,看过才知道,原来什么新的发现也没有,依然是人云亦云。

于是想起“窄而霉小斋”沈从文,因为关于《韩熙载夜宴图》的成画年代,我更相信沈从文教授的论断。在他那间“窄而霉小斋”里,他对我当面谈过他的论断,后来又写信对我谈过。

这老爷子论事不是不顾一切只认“谁官儿大谁表准”,更信实事求是。

说起来话要稍稍说远一些。那是上一个世纪,已定1981年元旦花城出版社正式开张。此前制定的《花城出版社1981年选题计划》中,有《郁达夫文集》《沈从文文集》两种重头选题,各14卷本(作品12卷、研究资料2卷),是有望争取花城出版社“开市大吉”的项目之一。可是那时候郁达夫、沈从文这二位还没有定论,率先出版他们的文集是一件非同小可的事儿。

当时我是广东人民出版社副社长、副总编辑,被任命为花城出版社筹备小组组长,一旦出了事得我扛着。想来还是应该去请示一下国家出版事业管理局;那时出版社判定选题不用向上报批,就连我主持创刊到现在还在出版的“四十而不惑”的《花城》《随笔》两个杂志,也不用先报批。

▲《花城》《随笔》 两本杂志创刊号

1980年冬天,天寒地冻。我和决定调到花城出版社工作的著名作家、后任《现代人报》总编辑的易征,稍后出任香港香江出版公司总编辑的林振名两位老编辑,一起去到北京,住在每天1元2角钱的王府井人民日报社的招待所,在寒风瑟瑟中四处奔走,为花城出版社“开市大吉”多方请教和约稿。当时正赶上了北京首场瑞雪飘飘。

我们决定首先去请示国家出版事业管理局代局长陈翰伯。他是中国数得出的大出版家、大编辑家,又是国家出版最高行政管理机关的首长,听听他的认可与否,自然很是重要。

他在局长办公室接见了我。我向他述说了我们从对国内外读者的调查研究中所得到的见解。他说他赞成出版这两套文集。因为出版社的两大任务,一个是从事文化积累,一个是发现新的人才,出版《郁达夫文集》《沈从文文集》,属于文化积累。但考虑到郁达夫、沈从文二位的处境还不一般,他让我们再去请教胡愈之、夏衍二位。

踏雪拜望沈从文

我们遵嘱去请教胡愈之。愈之老也赞成出版《郁达夫文集》《沈从文文集》。他告诉我们放心,郁达夫在南洋没有什么问题,不必顾虑那些传闻。愈之老当时也在南洋,最知情。

去请教夏衍,夏公也赞成。我们想请他做编委会主任,他却说:

“千万别搞什么编委会,不然麻烦就大了!组成郁、沈二位文集的编委会,自当请一些有头有脸儿的人物。有事不请示编委不好,请示起来这位这样说,那位那样说,你们怎么办?你们还是天高皇帝远,自己‘独裁’好。”

我们心里的底气更足,接着便去东城小羊宜宾胡同沈从文住处拜望。

这天一大早就纷纷扬扬漫天飞雪,气温降至零下8摄氏度。我们从广州来,穿的衣服单薄,一时冻得够受。

如约准时来到沈家,轻叩门。沈老开门迎客,把我们让进里间他那个“窄而霉小斋”书房兼客厅,和我们围着炉火烧得正旺的小火炉团团而坐。沈夫人——著名才女苏州张家四妹张兆和,给我们每人斟上一杯热茶,我们就边烤火取暖,边饮茶,边商量有关编辑出版国内外出版发行的《沈从文文集》事。

▲ 沈从文(左)苏晨(右)

我把将由我们花城出版社和生活·读书·新知三联书店香港分店分工合作,我们编辑出版发行国内,他们精装精印国际版发行海外等,对沈老详细说了一遍。他都同意。

小火炉上那一把传统铁皮水壶,哼着安详欢快的曲调,一时使我想到日本茶道的铁皮水壶壶底经过特别处理,按日本茶道家的说法,说是能哼出“乌云笼罩下瀑布的回声”,“海浪撞击岩岸的声音”,“风雨飘洒中竹林里的声音”……我们就在这安详欢快的“壶底音乐”伴奏下,和沈老谈了关于他的文集诸事,也谈了我们成立花城出版社的抱负,上下三千年,纵横八万里,谈天说地,很是投缘……

这些都不说。单说年关将至,有人送给沈老一个长三开每月一页的古画年历,封面选印的正是《韩熙载夜宴图》。我知道沈老对《韩熙载夜宴图》是不是五代十国时期南唐的作品,与一般看法不一,便故意以话引话,问他:

“沈老,上海社会科学出版社新近出版的《中国文化辞典》987页说,《韩熙载夜宴图》是‘五代南唐顾闳中绘’。多种文化史、美术史、绘画史,如上海人民美术出版社出版的《中国绘画史图像》等都这样说,您看这靠不靠得住?”

沈老眯起眼,揺揺头,摆摆手说:

“靠不住,靠不住。依我看,《韩熙载夜宴图》根本不是五代十国南唐时候的画。”

我继续从话套话又说:

“可是,《韩熙载夜宴图》作者为南唐顾闳中,似乎已经是国家权威方面的多年定论。”

沈老从我手里要过挂历,指点着莞尔一笑说:

“断定一幅古画的年代,不能光从纸张、印章、题款、装裱等方面去判断。现在的人不是也能找到乾隆玉版宣和那时候的墨,用来写现在的字?可是古代的人,总不会画出挂毛泽东像章、戴‘红卫兵’臂章的人物吧?所以论定一帧古画的创作年代,最根本的还是要认真研究画面的内容……”

说着,他让我们注意画面上的人物,包括韩熙载在内的南唐降官,都穿绿色的衣服。他说这是北宋初年的诏令所规定:“南唐降官一例服绿。”

又指给我们看,画面上的闲人多作“叉手示敬”姿势,和尚也不例外。他说这也是宋代的制度,不是南唐制度。因而可以断定:《韩熙载夜宴图》是宋初南唐入降以后的画家所作。

出了点儿麻烦

我信服在学术上最好不要推行“谁官儿大谁表准”,或“哪家衙门口大哪家表准”,所以我也信服沈老的真知灼见。

“灼”,《国语·鲁语下》说:“如龟焉,灼其中,必文于外。”《史记·龟策列传》还说“征丝灼之”会更灵验。不过我看说一千,道一万,恐怕还得是像沈老那样肚子里满是真才博学,才能有他的处处见学问,不然再拿什么来“灼”,怕是也“灼”不出如沈老那样的灼见。

说来《韩熙载夜宴图》成画年代事,本来到此也可以略过。不意易征回到广州,写了一篇题为《踏雪初访沈从文》的散文,投到香港的《海洋文艺》月刊上发表。可惜他好心办了意外的事儿,不小心把沈老对《韩熙载夜宴图》的议论给说反了!

沈老知道后有些着急,用红格毛边纸以毛笔作章草蝇头小字给我写来一封信,信中有谈及《韩熙载夜宴图》的一段是:

……谈画事,实系说的是《夜宴图》中等级无事作闲人,多作“叉手示敬”状。和尚也如此。应属宋代制度,非南唐时等。具实照淳化二年①诏令,有“南唐降官一例服绿”语。此画中人即一例服绿。更可知必宋初(南唐)入降后人所作也。来得及更正,免得成笑话,感甚……

这错虽然不是我造成的,但是我是头,还是责无旁贷。我写了题为《灼见》的散文,附上沈老那一封原信的复印件作附图,寄《海洋文艺》发表,总算不太显山露水,又好歹及时对易征的笔误作了更正。

《灼见》也有在天津的《散文》杂志上发表,并为著名作家邓友梅应亚洲文化基金会之约所编《大陆生活小品精选》(“新亚洲丛书”之九)等散文选本选用。

现在已可不再谈关于《韩熙载夜宴图》的事。将告别,我又问:

“沈老,您手头有没有什么现成作品,可以拿给我们出版社的《花城》杂志发表?”

沈老想了想,笑着说:

“哪有什么像样儿的作品,倒是有一组《双溪诗草》,我还没考虑好能不能拿出去发表。”

我抓住不放说:

“怎么不能发表?以沈老的谨慎和高标准要求,既然已经想到能不能发表,我看必是可以发表,您可不可以拿给我们看看?”

沈夫人张兆和急忙对着沈老摇头阻止:

“我看你别发表了,发表个什么劲儿,你还没发表够……”

沈老犹疑了一会儿,还是起身到他那个写作角落找出诗稿来,递给我。

《双溪诗草》①用墨笔以章草蝇头小字写在一叠红格信笺上。我接过来看了一遍,认为能发。随手交给《花城》编辑部主任易征,让他再看一遍。他也说:“好诗,当然可以发表。”易征说着从手提包里拿出来一个大信封装起来就要带走。

沈老可能是碍于夫人曾阻止,又说:

“先还给我,让我也再看看,再改改,定下来,寄给你们。”

和端木谈起沈从文

动身回广州前,易征和林振名专门儿腾出一整天时间,按选定目标分头找作者为《花城》组稿。我是去看了端木蕻良。

我俩谈起沈从文,他深为愤愤不平。他还说有一次他们几位“名人”,被官方组织去参观故宫。想不到故宫派的讲解员竟然是沈从文!

那天很冷,端木蕻良远远就望见沈从文露天等在那儿,手里拿着一个当早点的地瓜(广东叫番薯),大概是地瓜热,两手不停地倒换着,可能身上也冷,两脚也不停地交换跳跃着取暖。

端木蕻良说,他当时看着很揪心。沈从文教授是一位海内外知名的大文豪啊,怎么能这样对待他?临离开故宫,端木蕻良向故宫领导提了建议……

不说这些,都过去了。还是说我们从北京回到广州不久,我就收到沈老用铅笔改过、用挂号信寄给我的《双溪诗草》。还是那一沓共7页毛边纸红格信笺。有附信。

《双溪诗草》排在后面的是《喜新晴》:

朔风摧枯草,岁暮客心生。

老骥伏枥下,千里思绝尘,

本非驰驱具,难期装备新。

只因骨格(骼)异,俗谓喜离群。

真堪抚生死,杜诗寄意深。

间作腾骧梦,偶尔一嘶鸣,

万马齐喑久,闻声转相惊!

枫槭啾啾语,时久将乱群。

天时忽晴朗,蓝穹卷白云。

佳节逾重阳,高空气象清,

不怀迟暮叹,还喜长庚明。

亲旧远分离,天涯共此星!

独轮车虽小,不倒永向前。

七十初度在双溪

沈老在寄诗稿写给我的附信中谈到《喜新晴》时,有说:

七○年十月,双溪丘陵高处。久病新瘥,于微阳下散步,稍有客心。值七十生日,得二儿虎雏川中来信,知肾病已略有好转。云六、真一二兄故去已经月矣。半世纪中,一切学习,多由无到有,总得二兄全面支持鼓励,始能取得尺寸进展。真一兄对于旧诗鉴赏力特高,凡繁词赘语,及词不达意易致误解处,均能为一一指出得失,免触时忌。死者长已,生者实宜百年长勤,后用十字作结,用慰存亡诸亲友,亦以自勉也……

这是说此诗作于他久病新瘥的70岁生日,于微阳下散步于“五七干校”所在的双溪丘陵高处得稿。他得家信知道儿子肾病好转,两家兄故去经月。感慨此生的艰难坎坷,多得已逝两兄扶持。死者已矣,长庚已明,“文革”收摊儿,他还想“不怀迟暮叹”,“独轮车虽小,不倒永向前”。

沈老在后来写给我的一封信中有说,他曾经当作悼亡诗请他嫂子代把《双溪诗草》等焚于云六、真一两兄坟前。没敢提也有代焚于他弟弟沈荃坟前。我从沈老表亲也是吾友黄永玉处得知,沈荃是一位抗日有功、思想进步的抗日将领。

沈老故里湘西凤凰镇竿,本来就以多出武将闻名于世。清代咸丰、同治年间,曾国藩、左宗棠麾下的湘军中,“竿军”威风得很。当年的镇竿青年,20岁左右就同时被授予提督这样高级军衔的,也有4位;沈老的爷爷沈洪富,是4位中的一位,这位少年将军更是26岁就做了贵州总督。沈老的父亲“最没有出息”,可也是庚子年八国联军侵华、大沽失守、提督自尽殉国那场血战中,幸存的一员阵前裨将,22岁戴上校军衔。沈老的弟弟沈荃,本是抗日战争中一位英勇善战功勋卓著的虎将,20岁出头戴上校军衔,40年代已是中将军衔。抗战胜利后蒋介石发动内战,沈荃先是高低不肯领兵作战,被调到国防部,心里也还是不自在。后来坚决要求解甲归田,回到了故里凤凰。中华人民共和国建立,因为沈荃思想进步,开始还曾被安排为政协委员。后遭劫难。

存一份资料

沈老的另一首《拟咏怀诗》较长,我还是想全文录下来多存一份资料:

大块赋我形,还复劳我生;

身轻类飞蓬,随风长远征。

虚舟触舷急,回飚坠瓦频。

廓落不经意,芥蒂难累心。

日月走双丸,经冬复历春。

浮沉半世纪,生存近偶然。

金风杀草木,林间落叶新。

学易明时变,处世忌满盈,

祸福相倚伏,老氏阅历深。

难进而易退,焉用五湖行?

窃名贪天禄,终易致覆倾。

黄犬空叹息,难出上蔡门。

子房践旧约,萧何善用心。

史氏著微言,笔下有深情。

洛阳古名都,双阙入青云。

朱门金兽环,王侯第宅新。

极宴娱心意,为乐忘晨昏。

一朝同仙去,唯传帝子笙。

物换星移后,独乐犹著闻。

还多羽林郎,意气干青云。

不必策高足,早据要路津。

谄谀累层台,天才无比伦。

鹰隼擅搏击,射干巧中人。

青蛙能两栖,蝙蝠难定型。

不乏中山狼,玲珑九窍心。

蚩尤兴妖雾,目迷行路人。

朗朗白日临,天宇廓然清!

蛾子扑灯火,玩火终自焚。

动植各潜骇,惊随冰山崩。

日月长经天,大道默无言。

自然规律在,世界斗争新。

登高望广野,耿耿长庚明。

尺碧非吾宝,寸阴宜少争。

他似在抒发他“浮沉半世纪,生存近偶然”的体会和信念。他深信“日月长经天,大道默无言”,“物换星移后”,“双阙入云”的“门兽衔金”的,也未必如司马光的三间茅屋“独乐园”更是“特著闻”。

《花城》出了错漏

《花城》杂志发表了沈从文的《双溪诗草》。这是他“文革”后首次发表作品,引起各方注意。不料《花城》出了错漏。沈老给我写信说:

苏晨兄:

……拙诗如兄所指,实七〇年在双溪时所作,后曾附一短短题记,系《双溪诗草》之一。记得把诗并其他拙作寄家乡时,二家兄作古入土正“满七”,家中大嫂子正上坟,因作为悼诗焚之于坟前也。又,第四行“俗谓喜离群”、第一行“岁暮客心生”二字误排。①末后一行前,本来还有十字:“亲故远分离,天涯共此星”……

弟 沈从文

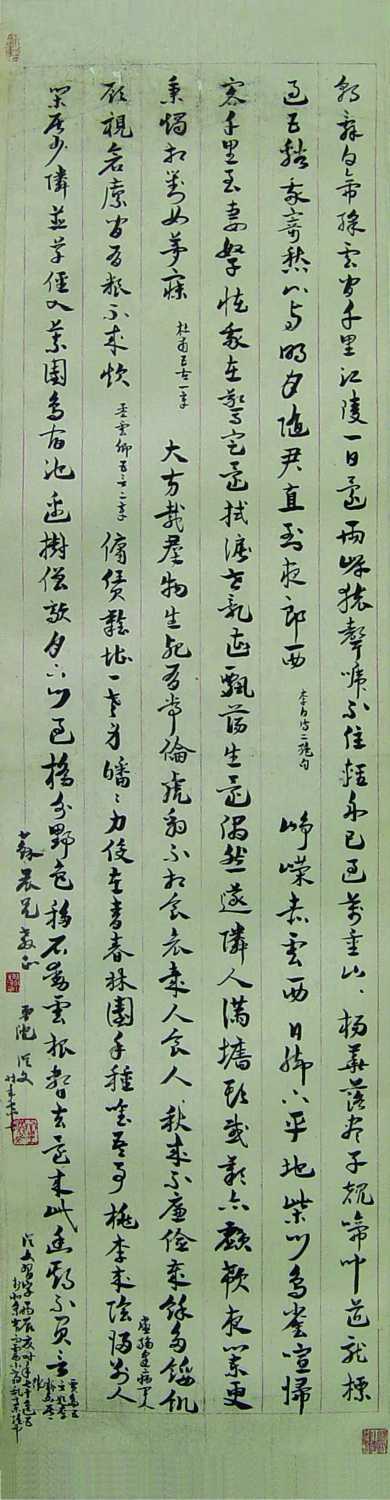

《花城》作了更正并向沈老致歉。我也复信致歉。顺带起了“贪心”,向沈老要字。

先是黄永玉告诉我,沈从文书法如何了得,让我抓紧当面向他要字,他不便推。可是我最近不会去北京,于是我想,写信提出来也未必不好,不想送他就推,也是与人方便。这样我就在信中老实提出了想得到他一帧书法作品。

沈老没有推辞,立即先从旧作中选了一帧用红笔打了格写的“琴条”寄给我,章草,方寸大字,约400字,写“李白诗二绝句”(“早辞白帝彩云间”等);“杜甫五古一章”(“峥嵘赤云西”等);“孟云卿五言二章”(“大方载群物”等);“贾岛五言一律”(“佣赁难堪一老身”等)。书后原有一小跋:

从文习字丙辰夏,时年七十逶五,于北京窄而霉小斋乱稿堆中。

又在稍上空白处补一新跋:

苏晨兄教正 弟从文 时年七十七(钤“凤凰沈从文”朱文印)

也许是感到送旧作不好?他很快又寄了一帧新写的“琴条”送我,也是400字左右,与前一帧同大字,章草,没再打格,内容也是写的古诗。新作的跋太客气,我不敢当,也不好意思引录。

问题出在我太过“贪心”,这时候香港书法家李国柱,送给我多部日本出品大八开高档书法册页,我也给沈老寄去一部,附信说他若有工夫、有兴趣,就不管什么时候都好,用他的《双溪诗草》给我写个册页,没有工夫就作罢。册页送沈老,我手上还有好几个。

这一次却是时隔经年,沈老才写好让夫人张兆和寄给我。张兆和附信说她曾一再提议:实在没工夫写就婉言奉还,别误了别人题写。沈老坚持要写好寄还,所以拖了时间。还说“很对不起”。哪有“很对不起”之说,我感激还感激不尽!

三老会我家

沈从文有一部由周恩来总理亲自过问的巨著《中国古代服饰研究》在生活·读书·新知三联书店香港分店出版。该书行将付印前夕,香港三联书店请沈老来广州(他们的站前路招待所)校订最后一次清样。这天沈老打电话给我,说是要到我家做客。我知道他有和中山大学著名教授、古文字学家、考古学家、也是书法家的容庚、商承祚二位教授见面的愿望,我就告诉他容、商二位也是我的熟人,可把他们也一起约到我家见面。他说:“那可太好不过。”他们3位都是1902年生人,若是健在,2019年应该是117岁。

当时,我家住海珠桥南桥头的前进路,“中大”是14路公共汽车的南起点站,从“中大”来我家可乘14路公共汽车直到楼下,所以容老、商老先到。他们见我客厅墙上挂着那轴前面提到的沈老400字“琴条”,对沈老的书法也称赞不止。

这时候沈老夫妇也由花城出版社派车接到,人齐,我们便团团落座,喝着铁观音,清茶漫叙。

△1980年,(左起)商承祚、容庚、沈从文聚于苏晨(右一)家。

沈老问及《沈从文文集》的出版情况。反正后来的难关也已经一关一关过去,我也不怕告诉他们,就简要谈了谈。

沈老要求:“你别简略了怎么具体说服上头的,说说看。”容老和商老也想听。

那情况曲曲折折,很有味道,我又说了一点儿。但是写下来这篇文章就没了!

为引开话题我开始“攻击”沈老,埋怨他:“您一定要抽下那些带点儿‘黄’的湘西民歌,也给出版带来麻烦。一套《沈从文文集》各集厚薄相当,就一集薄了。”

谈起《沈从文“格”招牌》

这时候商老提起了我在《南方日报》副刊《南海潮》上发表散文《沈从文“格”招牌》,且得了当年“十佳奖”的事儿。

沈老有些奇怪地问我:

“你怎么想起写这个来?”

我叹口气说:

“我是一时有些看不惯到处是大首长题写的大招牌,有的书法水平实在让人不敢恭维,真像中共广东省委第一书记任仲夷说的:‘现在谁是书法家?谁官儿大,谁勇敢,谁就是书法家。’任老说话文明,其实他说的‘勇敢’,可代之以‘脸皮厚’。有些情况,实际已经近乎‘书法污染’。我是想把报纸副刊的话题向这方面引一引。”

沈老接着问:

“有用没有用?”

我摇摇头说:

“没有用。这时广东书法家协会创办了一本豪华书法杂志《书艺》,执行主编叶燿才向我约稿,我就写了一篇万字文《门边议‘官书’大招牌》;‘门边’是我自视于对书法称不上‘门里人’,或可算个‘门边人’的意思……”

在这篇文章里,我杜撰了关于这种大招牌所带出来的“招牌现象学”“招牌社会学”“招牌经济学”“招牌心理学”等,试着清理了一下这种“官书”大招牌,为什么会一时那么盛行不衰。

商老也替我敲边鼓说:

“对,你的一系列‘招牌学’杜撰得好。真的是花大价钱‘润笔’,求得一条高官‘手泽’大招牌,对工商部门、税务部门、卫生部门、公安部门……说来都会有一定的‘泰山石敢当’意义,算大账,算长远账,确实多花几个钱也很划得来。”

容老问沈老:

“您看我们广州的官书大招牌……”

沈老说:“叶选平省长的颜体楷书大字还是不错的,应该有一说一,有二说二。听你们讲,时下广州也是能恭喜发财就上上第一!”

我也赶快说明:好在不久中共中央就发文制止了“官书大招牌”的泛滥。不过这与我的两篇文章,算是碰到一起了。

几位老人谈到很多陈年往事,我插不上嘴,也听得不很明白。我看看时间已经不短,就特请一家酒店给做了一些广东点心送到我家,请他们垫补了一下,结束了这一次快乐的聚会。

2019年6月19日

于南海金沙洲泰成逸园养老院