史景迁:我的老师房兆楹

美国历史学家“史景迁”,这个中文名字是他在耶鲁大学研读历史学博士学位期间,一位中国史学前辈房兆楹给他取的,寓意明显,期望也高,学历史就要景仰司马迁,以司马迁为楷模。今天是教师节,我们邀请演员张颂文(代表作品有电影《兰心大剧院》、《风中有朵雨做的云》、网剧《唐人街探案》等)朗读史景迁所著《中国纵横》中《我的老师房兆楹》一篇的部分内容,并将该篇文章全文刊登如下。

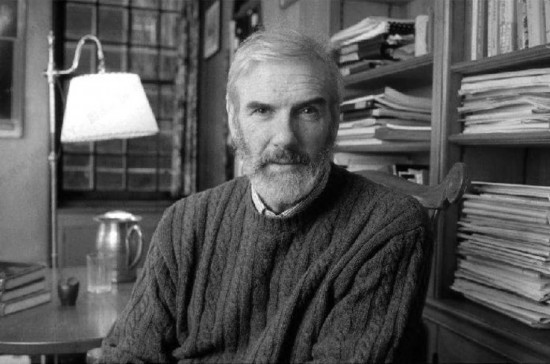

史景迁

1962年2月,当时我还是耶鲁大学研究生院三年级的学生,已经完成了中文基础课程,正在思考下一步的计划。芮玛丽(Mary Wright)教授问我,是否已经决定研究清朝初期的历史,我做了肯定的回答。接着她问我想跟哪位教授做文献研究,因为她自己恐怕不能胜任讲授这一领域文献的工作。当时我正在阅读《清代名人传略》,受此启发,我回答说我只想师从这一领域的两位专家:一位是房兆楹(1908-1985)教授,另一位是杜联喆教授。芮玛丽听完便哈哈大笑,说我很幸运,因为杜联喆教授就是房兆楹的夫人,而且她跟这对夫妇颇有交情。他们当时住在澳大利亚堪培拉,她建议我写信去问问夫妇俩能否收我为徒。我真的这样做了,房兆楹教授很快回信,客气地回答说愿意收下我。更加令人惊喜的是,在信开头,房兆楹教授建议我可以和他一块儿做研究——现在想想仍觉不可思议,但这却让我大为宽心。

1月24日航空信件已于两日前收悉。信中言及有意来堪培拉跟我学习一年,研究曹寅,我非常高兴。这些年来,我一直计划翻译整理中文、韩文和日文中关于17世纪中国社会的资料,我们一起来做这个项目,对你我都将大有益处。因此,对于你的请求,我的答案是肯定的。

接着,房兆楹教授提了一些参考文献方面的问题和建议。我并没留回信的副本,但我在感谢信中肯定谈及,自己作为一名学者对于地理错位的感受,因为房兆楹教授在回信当中不仅写到了参考书目方面的建议,还写到了这样的一段话:

你说自己对于美国人来说太英国了,而对于英国人来说又太美国了,我觉得很有趣;如果将“英国人”换成“中国人”,那就的的确确是我的感受了,不仅仅是作为学者,而且是在我生活的方方面面。作为融合了美国文化的中国人,我感到非常自豪,并且希望我所选择的生活方式,能够兼得这两种文明之长,而非仅仅是两种文明的平均水平。

于是我前往澳大利亚,开始了最让我难忘的学习旅程和生命中最值得回味的日子。房兆楹教授夫妇不仅将其渊博的学问倾囊相授,对我和我的妻子海伦也热忱备至。我仍清晰地记得,每次我们请他们吃饭,他们总是捎来大部分食材,而每次他们招待我们时,我们几乎什么都不用干;我还记得他们家那只活蹦乱跳的小狗“马马虎虎”——真是一个好名字;还记得我们驾车长途旅行,穿过澳大利亚秀丽的乡村到达悉尼,或是享受贝特曼斯湾的沙滩美景。

我永远不会忘记房兆楹先生期待我做的工作。他带我进入了规范的学术世界,而在此之前,我只能想象它的模样——需要说明的是,我从未真正进入过这样的世界,我离它还很遥远。我们仔细研读《会典事例》、汉语版本的满族宗谱和《八旗通志》。我们研读曹寅的密折,以及周汝昌优秀的红学著作。房先生讲课的风格可能是说教式的,也可能是苏格拉底式的,或者是他认为我所需要的教学模式,这完全取决于他的心情。记得有一次,在我连问了一连串问题之后,房先生用不容置疑、斩钉截铁的语气总结道:“因为它就是这样!”还有一次我满怀兴奋地拿着《会典事例》的节选找到房先生,告诉他我们应该研究这个,因为我相信它解决了有关包衣的所有问题。他看了看这段文章,点了点头,然后告诉我两周之内将其翻译成英文。在那两周里,我夜以继日地研读,却越来越灰心沮丧,使得我们的会面多少有些情绪化。“我全做完了,”我说:“但是看起来根本解决不了我所感兴趣的包衣问题。”房先生却微笑着说:“好极了。”

汉语中“老先生”很难找到恰如其分的英文译法,这是一个无法翻译的中文词,其意义介于“令人尊敬的师长”和“尊敬的朋友”之间,这就是我对于房先生的感受。我在他的指导和帮助下完成了有关曹寅的论文,开始了我的教学生涯,并且试图进一步完成有关中国的著作,我越发感觉如此。这是一种复杂的情感,有敬畏,有崇敬,有喜爱,也有警醒——他永远是我的房先生。1960年代末,他搬到纽约定居之后,与我的母亲、妹妹、妻子甚至我的孩子都建立了深厚的情谊,他还在哈尔滨酒店等很多地方盛情邀请我们,时常向我了解他们的情况。

我一直很珍视房先生给我的评语,但是最让我难忘的,是他在评价我的研究成果的信件中,有一个改动。“有极大的改进”,房先生写道。之后他似乎意识到说得有点过了(我肯定是这个原因!),然后工工整整地将“极大的”划掉,并改成了“有不小的改进”。在同样一封信中,房先生对于学术写作的读者意识给我提出了建议,令我受益匪浅。在我看来,没有人比房先生认识得更深入了。

我发现研究者的作品一般是写给初学者或者专家(自己的导师)看的。如果写给一般的读者来看,就会显得冗长乏味;但是将一般读者考虑到其中(包括其他领域的教授)是非常必要的……换句话说,如果只是想写给专家看,那么你写得太多了。

但是,总有一天我们要离开“老先生”的指导,最终学会自己去研究和判断,否则学生便不可能成长起来,而先生也没有喘息的空间。但是对我而言,房先生永远是循循善诱的伟大导师,我也将永远珍视我们偶尔的会面和交流。我在笔记中发现了我们在1976年一次电话谈话的记录,当时我告诉他说自己可能会继续深入研究,并试图研究利玛窦。我泛黄的笔记上潦草地写道:“房先生对于研究利玛窦的意见:如果没有真诚的学术态度,会立即被识别出来。”我相信,房先生是想要告诉我,明朝人对利玛窦充满了崇敬之情,因为利玛窦展现出了对中国文化真诚的兴趣。如果我对利玛窦有着同样浓厚的兴趣的话,那么大可继续研究下去。

在所有的信件中,最让我珍惜的是房先生在1975年圣诞夜写给我的那封,那是他收到我妻子寄给他的圣诞贺卡之后写给我们的回信——贺卡上印的是雪地里摇曳的芦苇。回信中,我看到了一个全新的房先生。让我用房先生惯有的优美流利、精确有力的英文文笔,来结束对他的怀念:

这让我想起了我在塘沽的童年时光。我家乡塘沽距离白河口约十英里。我有两个兄弟,一个长我九岁,一个长我六岁,他们大部分时间在北京上学,只有暑假和春节的时候回家。所以我的童年是在父母的陪伴下度过的,他们不让我和别的小朋友玩耍。当然,也很少有别的小朋友,因为我们住的院子周围只有我们一家是汉人。房子的后面,是湿地和纳潮沟。其中一条延伸到我家后院,涨潮时,沟浍皆盈。我经常点着灯笼,在沟边抓螃蟹。远处,我能看见满眼的芦苇和香蒲,绵延数里。童年是孤单的,只是在那个时候,我并不知道孤单意味着什么。

我有书籍为伴。父亲白天总是很忙,但是偶尔也会用小卡片教我识字。小卡片的正面有字,背面有插图,在当时是非常先进的东西。六岁的我就能阅读中译本的世界历史(也许是迈尔斯[Myers]的《世界通史》?)和世界地理了。当然,我只能理解一部分。当时的我觉得还是插图有趣,至今仍记得留尼达(Leonidas)和拿破仑的画像。我还学了英文字母和拼写,我学会使用的第一本字典是富路德(Carrington)的父亲富善牧师(Chauncey Goodrich)编写的《中英袖珍字典》。我第一次上学学习《论语》的时候,便用罗马拼音法查找了一个汉字。

新年快乐!

兆楹,顺询近祉