一封新发现的汪曾祺佚简

汪曾祺致王士菁的信

人民文学出版社2019年版《汪曾祺全集》书信卷,收入293封书信(含残简),约15万字。比之1998年北师大版“全集”,增加了230多封。从2008年2月起,我以一己爱好,开始有意识地通过各种方式搜集汪曾祺书信,希望能在北师大版“全集”已收书信的基础上,编一本集子,先后找到了四十七八封失收的信。后来补充的书信,更多的是由作者家人提供。2011年受人民文学出版社委托编新版全集书信卷之后,出版社出面征集而来的也有数十封。书信只针对有限的阅读对象,却包含着大量信息,是研究作家的基本史料。因其特殊性,搜集起来困难颇多,但随着社会对作家认知程度的加深,学界和相关人士不断发掘整理,发现新材料的可能性也很大。

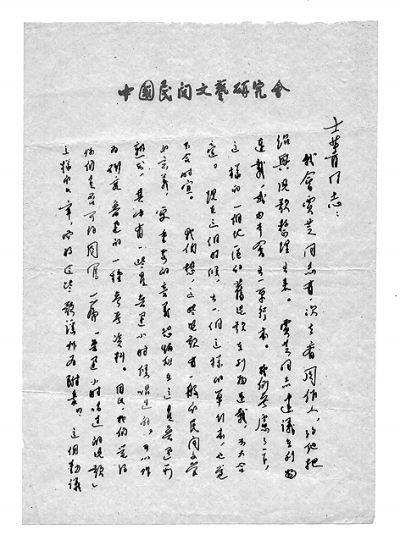

近日出现于网络平台的一封汪曾祺书信,是20世纪50年代他在《民间文学》杂志社工作时写给鲁迅研究专家王士菁的。对于此件的真实性,虽然需从流传途径上加以证实,但综合各方因素,作伪的可能性极小,特别是其内容,可由多种资料印证。全信如下:

士菁同志:

我会贾芝同志有一次去看周作人,约他把绍兴儿歌整理出来。贾芝同志建议在刊物连载,或由本会出一单行本。我们考虑了一下,这样的一个地区的旧儿歌在刊物连载,不大合适。现在这个时候,出一个这样的单行本,也觉不合时宜。

我们想,这些儿歌有一般的民间文学的意义,更重要的意义恐怕仍在这是鲁迅所熟知,其中有一些是鲁迅小时候唱过的,可以作为研究鲁迅的一种参考资料。因此,我们觉得你们是否可约周写一篇“鲁迅小时唱过的儿歌”这样的文章,而将这些歌谣作为附录?这个动议未必可行,请你们斟酌。周所记稿附上。如不拟用,请仍寄回我们。

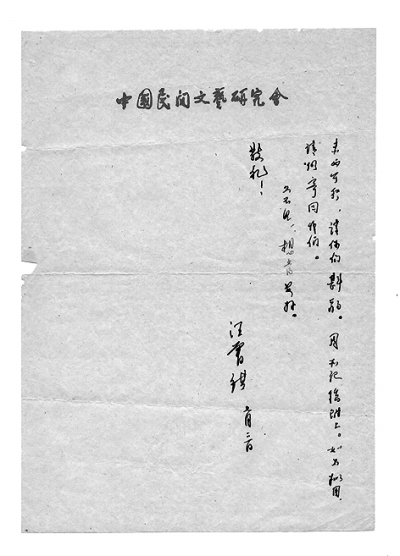

久不见,想当安好。

敬礼!

汪曾祺 七月三日

1955年2月,汪曾祺从北京市文联调到中国民间文艺研究会工作,参与筹备《民间文学》;4月,杂志创刊。1958年年底,汪曾祺被下放到张家口沙岭子农业科学研究所劳动。以此判断这封信当写于1955—1958年,基本可以断定是1958年。

贾芝时任《民间文学》杂志社执行副主编,是汪曾祺的领导。他的妻子李星华是李大钊之女。1927年,李大钊就义后,周作人对其子女多有照拂。贾芝《关于周作人的一点史料——他与李大钊的一家》一文曾述及。1940年,李星华计划去延安,事前也告知周作人,周帮助她预支了两个月薪金作为路费,并办了出北平必须有的“良民证”。新中国成立后,1950年末,贾芝和李星华也曾到八道湾去看望周作人。凡此,贾芝转交周作人的稿子谋求出版,在情理之中。

据徐强《汪曾祺年谱长编》(稿本)记载,1958年3月22日,毛泽东在成都会议讲话中提倡搜集民歌,并且指出,我看中国诗的出路恐怕是两条:第一条是民歌,第二条是古典……将来我看是古典同民歌这两个东西结婚,产生第三个东西,形式是民族的形式,内容应该是现实主义与浪漫主义的对立统一。《民间文学》从3月号起,开始选登各地大跃进民歌。同年4月,郭沫若就大规模收集民歌问题答《民间文学》编辑部问。

贾芝推荐发表周作人整理的绍兴儿歌,应该也是配合了这一形势。如信中所说,拿到周的稿子后,汪曾祺和同事大约觉得“旧儿歌”不同于“现实主义与浪漫主义”结合的“新民歌”,所以推荐给相熟的鲁迅研究专家王士菁,希望从研究鲁迅的角度来处理这些文字。

王士菁原名葛秉曙,1918年出生于江苏省沭阳县,毕业于西南联大,曾任人民文学出版社鲁迅著作编辑室副主任、主任,人民文学出版社副总编辑,1983年任北京鲁迅博物馆馆长。汪曾祺考入西南联大中文系是在1939年8月。据《汪曾祺年谱长编》(稿本)记载,因体育和大二英文成绩不合格,汪曾祺未能在1943年夏天如期毕业,滞留于西南联大补修课程。王士菁的儿女所撰《父亲王士菁与鲁迅研究》一文称,王士菁也在1939年考入西南联大,1943年毕业;而西南联大校史记载,王士菁1939年入西南联大外文系,1944年从中文系毕业。两说稍有出入,但无论如何,汪曾祺与王士菁在大学时期互相认识,似无疑问。王士菁早在西南联大求学期间即开始了鲁迅研究,周作人的绍兴儿歌稿子,汪曾祺推荐给他处理也很自然。

《绍兴儿歌集》后来并未经王士菁之手出版。

关于周作人整理绍兴儿歌的情况,陈泳超先生《周作人〈童谣研究手稿〉考述》(《鲁迅研究月刊》2006年第11期)、《周作人手稿〈绍兴儿歌集〉考述》(《民间文化论坛》2012年第6期)梳理得很清楚。周作人在日本期间开始广泛阅读关于童谣民歌的西文和日文书籍,1911年回国后,对歌谣颇为关注,并已开始搜集。后利用绍兴县教育会长的身份进行征集,但效果不佳,只好独立搜集抄录,到1915年春,有了基本成型的“稿本”。1918年刘半农、沈尹默提议征集全国近世歌谣并得到蔡元培的支持,周作人的童谣“稿本”甚得刘半农青睐,他本人也因此被鼓动参与了这一活动。1935年,北大文科研究所恢复歌谣研究会,次年《歌谣》周刊恢复发行,周作人在同人催促下,决心着手整理这一“稿本”,拟定名为《绍兴儿歌述略》,且写了《〈绍兴儿歌述略〉序》,然整理的工作始终没有实质性的推动。不久后抗战军兴,更无从谈起。直到50年代,周作人对“稿本”作了两次改动:其一是1953年8月14日,他将鲁迅于民国二年所录的六首儿歌抄入“稿本”;其二是1958年4月,他对“稿本”作了最后一次改定,当年4月所作小引云:

前年有友人劝我,乘鲁迅逝世二十周年把它编出来,也可以做一种纪念,因为里边的歌谣都是鲁迅所熟知的,有的是他儿时所唱过的,这是很值得做的工作。但是我去年病后,精神不继,不能照原定计划来做述略,现在只能因陋就简的加以整理,姑且把它编印出来,以供读者的参考,此外也别无奢望了。

周作人写于20世纪60年代的《知堂回想录》中也提到了《绍兴儿歌集》:

从癸丑年起,我又立意搜集绍兴儿歌,至乙卯春初草稿大概已定,但是一直无暇整理,一九三六年五月写过一篇《绍兴儿歌述略序》,登在当时复刊的北京大学《歌谣周刊》上边,但是这个工作直至一九五八年九月这才完成,二十多年又已过去了。当时原拟就语言及名物方面,稍作疏证的工夫,故定名“述略”,后来却不暇为此,只是因陋就简的稍加注解,名字便叫做“绍兴儿童集”。可是现今因为兴起“新民歌”运动,这是旧时代的儿歌,它的出版不能不稍要等待了。

《鲁迅研究月刊》1999年第2期所刊王士菁《关于周作人(之二)》,附录《周作人日记中的王士菁》,1958年的记录有:“8.28 寄王士菁信。9.13 寄王士菁信。10.10 王士菁信来取儿歌集稿,已由贾芝于昨日取去。”此记述与汪曾祺7月3日致王士菁信作比照,是契合的。

2004年,福建教育出版社影印出版鲍耀明所藏《知堂遗存》两种,包括《童谣研究手稿》《周作人印谱》。其中《童谣研究手稿》即是周作人反复提到的“稿本”,有时称“越中儿歌集”,有时作“越中童谣集”,是他自1914年收集童谣起迭次整理的成果,包含署“一九五八年四月日记于北京”的《绍兴儿歌集小引》。陈泳超先生文中说,他最初以为《童谣研究手稿》即唯一的“稿本”,2010年岁末竟又见到周作人手书的《绍兴儿歌集》,“共两册,周作人亲自用毛笔竖行书于一种25×20=500的红色方格稿纸上”。《绍兴儿歌集》稿本收有《绍兴儿歌集序》,系在《绍兴儿歌集小引》后补写一段文字,末署“一九五八年九月十五日”,正与《知堂回想录》中“这个工作直至一九五八年九月这才完成”照应。《知堂回想录》又称,编订《绍兴儿歌集》时曾“略微注解”,陈泳超文中说,《童谣研究手稿》几乎没有注解,而《绍兴儿歌集》“共出注360条”,“主要是在方言、名物和风俗三方面做工作”。

结合贾芝将周稿转《民间文学》、汪曾祺致信王士菁、王士菁直接联系周作人的情况,可以推想:《童谣研究手稿》是周作人辑存数十年的稿本,贾芝看到并转《民间文学》的大约便是此稿;《绍兴儿歌集》则是王士菁联系周作人前后,周氏改定抄录的文本。

陈泳超所见《绍兴儿歌集》稿本,并附有60年代的“审稿意见表”,编者认为此稿有种种缺陷,“还有许多是一般的歌谣而非儿歌”。政治情势变化,编者与作者理念分歧,此稿最终未能出版亦是必然。

汪曾祺的文章不常提到周作人,但他对周的评价很高,如《“当代散文大系”总序》中说:

鲁迅、周作人实是“五四”以后散文的两大支派。鲁迅悲愤,周作人简淡。后来作者大都是沿着这样两条路走下来的。江河不择细流,侧叶旁枝,各呈异彩,然其主脉,不离鲁迅、周作人。

1983年8月11日,汪曾祺托湖南的弘征买周作人的回忆录,去信说:“顷于友人处得见‘周作人回忆录’,甚感兴趣。此书是内部发行,北京书店没有卖的。你能不能在出版社内部给我搞到一本寄来?书款自当寄奉。”亦可证明他一直相当关注周作人的文字。

鲁迅研究专家孙郁提出,汪曾祺间接地受到了新康德主义的影响,中转渠道之一就是周作人。他在《除了托尔斯泰和康德,还应有第三类知识分子》中写道:“对道德主义的消解,民国时周作人等做了很多工作,周作人觉得托尔斯泰作品是劝善书,过于说教,沈从文和汪曾祺都认可这种批评,也喜欢从非道德的语境进入文学。汪曾祺自己说不喜欢托尔斯泰,可能和厌恶圣人气有关,他欣赏散漫、矛盾的表达方式,源自常态的人的生命体验。也就是说,作家要思考的是可能与不可能的问题,要承认自己的有限性,这和康德的审美理论有重叠的地方。”“最后一个士大夫”是汪曾祺身上一个流传广远甚至过于鲜明的标签。他借用中国古典文学语言,汲取方言、白话中的口语成分,以及对中国传统书画等艺术形式的迷恋,都诱导着研究者和读者将他定位于“士大夫”。其实汪曾祺冲淡、散漫的生活态度与表达方式,未必出于单一的来源。孙郁先生的文章提供了一个新鲜的角度,对于汪曾祺研究,这是视野更开阔的观察方向。

(作者:李建新,系《汪曾祺全集》书信卷主编)