苏珊·桑塔格:精神与魅力

一

2001年,年近七旬的苏珊·桑塔格在旧金山图书馆的一次公共演讲中回忆起一段年轻时期的往事,她曾在意大利机缘巧合地认识了一位同龄学者,当时尚未暴得大名的翁贝托·艾柯,在桑塔格面前,这位年轻气盛的语言学教授并未隐藏他的野心,他坦言自己正在准备一本小说,一本绝对的畅销书,并因此而学习大仲马。同样心高气傲的桑塔格心中不免认为这又是一个“盲目自大”的案例,尔后艾柯告诉她,这事关人的“不死性”(immortality),他设想两百年后还会有人从图书馆的书架上取下他的小说来阅读。追叙这段往事时的桑塔格身穿她晚年最爱的深紫色外套,缓缓地倚靠在图书馆的讲台上,微笑着告诉下面的听众,她正身患第二次癌症,久站疲乏,但她的微笑却如同往常,倔强又睥睨一切。

我想,无需艾柯的提醒,桑塔格也明白对于严肃写作来说,“不死性”意味着什么,那是在人类历史上存在了三千年的被称之为“文学”的精神内核,是所有严肃写作者心照不宣的秘密领地。桑塔格终其一生都在捍卫这块秘密领地:她不停地阅读,不停地被吸引,不停地另辟蹊径;她变换角色,变换立场,甚至变换气质;她在许多死去的人身上寻找和重塑写作、文化和审美标准,她通过描绘死去的偶像来讲述自己,本雅明、齐奥朗、罗兰·巴特、卡内蒂、托马斯·曼,W·G·塞巴尔德,这样的清单可以一直罗列下去,更或者说,这种无限的清单都是为了有意地拼贴出一个独特的苏珊·桑塔格,完成她的“苏珊·桑塔格计划”。

桑塔格写小说,也写散文;但她更爱小说,却又不得不写散文。因为她那些横空出世的散文极具风格又无比睿智,为她赢得同行和大众认可的同时,也给了她愈发接近“不死性”的幻觉。而她的小说如同梦呓般使人困惑,难以卒读,抑或是将齐奥朗式的哲学片段塞进号称小说的结构和对话中。她的小说被文学评论家们一再地批评为是对法国新小说的拙劣模仿,而她的屡次否认也显得毫无说服力,因为是她亲手将法国新小说和艺术先锋主义带进美国。桑塔格把她散文写作的睿智带进了小说创作,风格化的文字破坏了小说,却符合她先锋的审美标准——艺术的形式高于内容。

然而,散文的成功让她愈发觉得,严肃写作者的“不死性”只能通过小说来实现,或者说,作为写作者的她再一次验证了她内心早已确认的东西。在她的前两本哲学小说《恩主》和《死亡匣子》沉寂之后,桑塔格一度断却了写作小说的念头;后来,她在1992年和2000年分别发表了《火山情人》和《在美国》,那都是在她的晚年时期,这段关于“不死性”的回忆便是她在宣传她的最后一本小说《在美国》时所做。无从得知的是,桑塔格自己是否确信,这些小说在两百年后会有人从书架上取下来阅读。

二

让严肃写作者苏珊·桑塔格始料未及的是,摄影却成全了这种“不死性”。这是一段极为吊诡的社会微观史,同时,在桑塔格这一个体身上也展现了现代主义的无孔不入和无从拒绝。关于现代主义的描述在桑塔格偶像本雅明的作品中体现得淋漓尽致,本雅明以其锐利的嗅觉和表达手法剖析了现代主义在欧洲大城市中的不同侧面,摄影是首当其冲需要解释的对象。摄影,不仅给了文艺复兴以来不断衰落的手工坊式绘画致命的一击,同时也开创了艺术品复制的时代。桑塔格在本雅明和罗兰·巴特讨论摄影这项媒介的基础上,认为摄影是观看世界的现代主义方式,对我们的伦理感受有着无可估量的影响。摄影通过一个复制的影像世界来装饰这个已经拥挤不堪的世界,使我们觉得这个世界比它实际的样子更容易理解。桑塔格极具洞察力地认为,工业社会使其公民患上影像瘾,这是最难以抗拒的精神污染形式,并预言,一切事物的存在,都是为了在一张照片中终结。而这一切,都在她身上得到了应验。

2006年,桑塔格的最后一位女友莱博维茨出版了她的自传体摄影集《一个摄影师的一生》,在她为那些光鲜亮丽的明星政客所拍摄的照片中,不断穿插着这位摄影师所深爱的作家女友的影像。与常见的书房中的桑塔格不同,这些影像揭露了她非常私人的一面:在威尼斯大运河旁的酒店吃早饭,在田野中骑单车,在尼罗河上裹着毛毯看日落……而其中一张摄于约旦佩特拉古城的照片颇具震撼力,黑白影像中渺小的桑塔格抬头观望山谷尽头陡然出现的宫殿。桑塔格后来听取了发型师的建议,在前额留出一片白发,与满头浓密的黑发形成对比,这个决定鬼使神差地成就她的“不死性”,而她念兹在兹的、持续了一生的严肃写作,尤其是小说创作,却没有帮她捍卫内心这块私密领地。

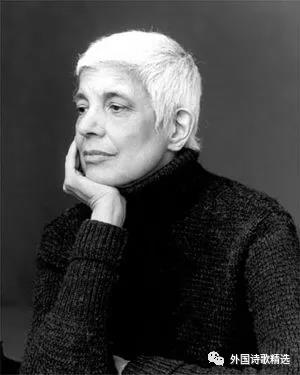

在曾经的那个世界,那个马拉美的世界,一切事物的存在都是为了在一本书里终结,而如今影像取代了书的位置,这是桑塔格研究摄影这个媒介的历史后得出的令人惋惜的结论。但桑塔格个人对摄影的态度却十分暧昧,她一生酷爱摄影,她谈论摄影,将摄影与政治和战争联系在一起,甚至为自己在杂志上发表的每一篇文章配上相应的照片,这些照片中的桑塔格兼具男性的英姿和女性的妩媚,坚定的眼神透露着某种隐而不发的权威感,嘴角也永远蕴含着狡黠。如果说桑塔格对摄影的暧昧态度纵容了图像的泛滥,那也不啻为一种苛责,因为她预见了在人类历史上,图像将不可避免地取代文字,如同文字在文学诞生之初不可避免地取代了声音。然而,也正由于这种暧昧态度,桑塔格回避了文学在图像时代将遭遇的结局,也避开了人类逻辑在图像时代自然的蜕化。

文字与图像这一组关于人类再现、呈现与象征之经验的复杂关系,在哲学、符号学、语法学、结构语言学、艺术史等学术领域已经得到深入又广泛的分析。图像泛滥时代的人们,逐渐对文字形成的逻辑感到陌生,看似透过图像而获得的无穷经验实际上代表着人类经验的贫乏,图像吞噬了一切,甚至将人类塞得过饱。2001年,在麻省理工学院举办的一次名为“图像与意义”的论坛中,桑塔格进一步就图像的语法提出了她的观点,她认为,我们对浩如烟海的图像的认知最终会停留在“著名图像”之上,人类的历史将以这些“著名图像”的逻辑而呈现,那么这就意味着,图像诞生前的历史可能会遭到不可避免被遗忘。

自德国古典艺术史学家和考古学者温克尔曼的著作《古典艺术史》于1764年问世以来,同时代的德国诗人尤其是莱辛对此感到惴惴不安,他惧怕生机勃勃的视觉艺术将侵入诗歌的领地,于是他撰写《拉奥孔》,比较了雕塑和诗歌在表现同一主题时的不同侧重点,提出了“分而治之”的原则,以保全诗歌的灵魂不受侵犯。但桑塔格放弃了扮演现代版莱辛的角色,她对摄影欲拒还迎,欲迎还拒,任由自己被不断地吸引,尽管她所讨论的方式依旧是严肃的,是哲学式的。

三

上世纪50年代的美国人肯定无法相信,一位哥伦比亚大学哲学系的学生会去看低俗的地下电影,出现大量松垂阴茎和硕大乳房特写的《热血造物》;更让人难以置信的是,这位无论从任何角度上看都属于高雅文化阵营的学生,会用“新感受力”来为这部淫秽的电影辩护,更盛赞其画面本身的直接性、感染力和丰富性。苏珊·桑塔格的惊世骇俗在于,她开始创造自己独特的艺术批评话语,包括“新感受力”、“坎普”和“反对阐释”,发明一套为了形式而非内容的描述性词汇,由此避开了高雅文化擅长的道德伦理之维的批评。她在《反对阐释》中发出了振聋发聩的声响,认为阐释是智力对艺术和世界的报复,文章最后那句在当时看来十分“大逆不道”的话成为了她的审美标准——为取代艺术阐释学,我们需要一门艺术色情学。

60年代是美国文化的分水岭,至60年代之后,美国文化开始走上了一条无法回头的大众化之路,对于高雅文化阵营的知识分子而言,那是一次从詹姆斯·乔伊斯、艾兹拉·庞德、T·S·艾略特向着安迪·沃霍尔、麦当娜的重重的跌落。而几乎公认的是,桑塔格在这场剧变中毫无疑问地扮演了催化剂的作用,甚至,她就是这场运动的发起人。高雅文化的卫道士欧文·豪认为,这是一场新感受力对旧感受力的战争,新感受力派的先锋战士桑塔格用她的辩证法技巧和丰富的智识,拿祖母的边角料做出了绝美的床单,将新感受力解释为对愉悦的感知,消解了传统的解释话语。老一派知识分子不仅感受到自己文化和智力的话语权正在丧失,同时也感觉到整个美国的文化正在一步步地跌入万劫不复的低俗的大众化深渊。

桑塔格自始至终都不承认自己是在消弭高雅文化和大众文化之间的隔阂,因为她认为文化必然有高雅和低俗之分。在《反对阐释》出版的三十年后,桑塔格将当初写作这篇文章的动机解释为“不安于现状”,世界每天都有新奇的事物发生,有那么多无法命名和无法归类的东西,又有那么多值得称赞却没有得到应有重视的东西,于是她对这些新的品味(taste)投入了自己的关注。她认为,有些对立的组合,比如高雅和低俗都有碍于理解她所赞赏的无法命名的新东西,而为被忽略的新作品摇旗呐喊并不损害那些古老禁忌的势力。她对高雅和低俗对立的态度十分明确,她说,如果必须在the doors组合和陀思妥耶夫斯基之间选择,那必然她会选择陀思妥耶夫斯基,但她难道一定要二者选其一吗?

又是一种暧昧又不失智慧的态度。但它已经摆脱了桑塔格早期果断的先锋主义风格和激进的时髦(radical chic),这是一种透露着保守主义的桑塔格的晚期风格。

四

萨义德受到阿多诺的启发,将“晚期”理解为一种放逐的形式,晚期风格内在于现存,却又远离现存。对于阿多诺而言,晚期这个概念本身还包括一个理念,那就是人们不可能从根本上超越晚期。而对桑塔格来说,晚期仅仅意味着时间上的晚年。正如上文所言,桑塔格从不忌讳调整自己的观点、改变立场,甚至变换气质。桑塔格的晚期又回到起了她年轻时期便开始攀登的魔山,重新浇灌起那颗自幼便在心里种下的欧洲文化的种子。2000年,她出版最后一部小说《在美国》,用极其古典的笔调描述了一个在新千年显得十分不合时宜的主题,托马斯·曼的魔山被置换成了美国城郊的乌托邦庄园,欧洲又开始在桑塔格的笔下若隐若现。

晚年的桑塔格时而变得十分暴戾,对记者老生常谈的问题毫无耐心,在某位记者问起她是否知晓卡米尔·帕利亚(Camille Paglia)时,她表示对此人一无所知。而后者是美国当时著名的社会评论家,推崇女性主义,谈论性别、视觉艺术、音乐和电影史。帕利亚后来接受了同一位记者的采访,在被问及如何看待苏珊·桑塔格时,她毫不留情地说,桑塔格早已过时,她十分自恋,对现代世界一无所知,她没有电视,还写了那么古老风格的小说,她是过去那个世界的遗老。晚年的桑塔格最终变成了欧文·豪。

桑塔格的一生不断遇到几对她无法逃避的矛盾,小说与散文,文字与图像、高雅与流俗,而另外一对隐藏在她智识背后的矛盾在她的晚年时期却更加凸显——欧洲与美国。欧洲文化是桑塔格整个智识的土壤,即便在解释先锋艺术和大众文化,在阐释摄影、电影、现代音乐和舞蹈、话剧甚至是疾病时,她都离不开尼采、弗洛伊德、阿尔托、本雅明、托马斯·曼或者弗吉尼亚·伍尔夫。1993年,桑塔格在被围城的萨拉热窝上演《等待戈多》的第一幕,没有电,也没有水,演员和导演冒着枪林弹雨来剧场排练,所有的道具都由象征着战争的物品组成:弹药盒、沙袋和一张病床。

然而,贝克特也没有阻止桑塔格对欧洲的失望。对于桑塔格而言,欧洲政府对波黑战争的迟迟不介入宣告了欧洲价值的破灭。多样的、严肃又厚重的欧洲文化曾经是一个阿基米德支点,桑塔格靠着它撑起了自己的整个世界,这是美国文化所无法赋予的。而在桑塔格晚年,她质问道,那个拥有高雅艺术、伦理严肃性,那个尊重隐私和思想深刻性的欧洲,孕育了克里斯朵夫·赞努西的电影、托马斯·伯恩哈特的散文、谢默斯·希尼的诗歌和阿沃·帕特音乐的欧洲如今还剩下了什么?那个严肃的欧洲的版图正在变小。

于是,桑塔格将《在美国》的场景安置在了美国。她开始在美国寻找乌托邦。然而,“911事件”又让她再次幻灭,她至死也没有看到布什政府发动的那场战争的终结。

五

苏珊·桑塔格经常被誉为“最后一位知识分子”,而对于她个人而言,这个荣誉应该属于本雅明。桑塔格在《在土星的标志下》的最后写了一段让人十分动容的话,这段话不仅标志着一个个体存在于世的使命,更是标志着知识分子时代的终结。不妨揣测,这段话不啻是桑塔格为自己一生所定下的基调,她写道,在末日审判时,这位最后的知识分子——现代文化具有土星气质的英雄,带着他的残篇断简、他睥睨一切的神色、他的沉思,还有他那无法克服的忧郁和俯视的目光——会解释说,他占据许多“立场”,并会以他所能拥有的正义的、超人的方式捍卫精神生活,直到永远。

呈现在读者面前的这本传记,便讲述了桑塔格人生中的种种“捍卫”,捍卫严肃写作、捍卫精神生活、捍卫“不死性”。此外,作者采访了参与桑塔格各个人生阶段的亲友,使用了桑塔格的日记,用十分翔实的材料以及学术性与文学性兼具的文笔对以上所提的矛盾做了精到的分析。期望该书的出版能让读者感受到苏珊·桑塔格“不安于此”的一生,以及智识上的愉悦。而翻译是遗憾的艺术,译者虽已勉力认真,但错讹在所难免,希望借此就教于读者。