“科技美学” 绽放舞台

科技与舞台的关系,越来越受到人们的关注。反思科技与人的关系的剧作被频繁搬上舞台,更出现了“科技艺术节”这样以科技为主题的戏剧节。

其实,科技与舞台艺术,一直相伴而生,最早甚至可以追溯到戏剧诞生的时代。古希腊罗马剧场中令人惊诧的声场设计和半圆形舞台的切割工艺,就代表了当时的最高科技,为观众创造了最好的观看环境。自此,可以说,每一次舞台空间的塑造都渗透着“科技因子”。

当然,随着时代的发展,“科技”一词所指涉的内涵也在发生转变。科技改变着时代,也改变着我们与舞台视觉互动的方式。尤其是第二次工业革命的推动,使剧场设备大步飞跃,让艺术家能够完成更加迷人的艺术创作。而到了信息技术时代,科技又是以何种方式重构我们所看到的舞台景观呢?

一直以来,我们在剧场所看见的科技元素,都被潜藏在舞台视觉的语法结构之下——科技成为艺术的补充手段,为观众创造美好的“幻觉感受”。人们在剧场内看到的不是光,而是日月;机械舞台的移动,被译为山峦地脉的涌动;电动吊杆的升降,更可以指代房屋的损坏和坍塌……科技一直被潜藏在各种舞台语言的修辞手段下,充满象征和比喻意味。

而随着科技渗入到生活的方方面面,人们的思考方式也在发生转变。科技不再是陌生、冷僻的专业领域,人们可以和科技直接互动,并开始直视其本体。因此,当艺术工作者对科技本体进行思考,将科技在舞台景观中一直以来的修辞“外衣”剥离,它在当代舞台语境中的身份也将发生转变。

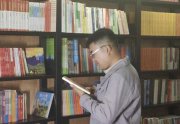

以我曾担任舞美设计的《对话·寓言 2047》为例。在这场演出中,科技不再象征、比喻着什么,科技本体成为观众的直接审视对象。“人与科技,何往何至”是张艺谋导演通过这台演出,对当代科技焦虑所提出的问题。该演出以平铺直叙的演出节奏,打破了观众传统的戏剧思维,来自全球的科技创新团队赤裸地、不加修辞地将科技本体置于舞台空间之中。演出获得了海内外的良好评价,相对于传统舞台景观,人们对于这样“视觉新颖”的演出似乎抱有更大的兴趣,传统剧场的评价体系逐渐失效。在我看来,该演出能够获得更多人的反响和共鸣,是因为演出所指向的“科技”元素,成为人们生活中越来越重要的构成。而演出所提出的疑惑,正是当代人对于生活、对于科技的疑惑。

另一个典型探索来自“团队研究室”(teamlab),这是一个欧美的视觉实验团队,通过各式各样的数字技术和实时互动技术,拓宽了人们对于传统舞台的概念。在他们的作品中,影像和装置成为唯一的表演者,观众置身到特殊空间中,通过自身行为触发在场的视听觉变化,形成独一无二的视觉景观。这个艺术团队的许多作品,如《地貌的记忆》《花舞森林》和《斜坡上的光之瀑布》都在深入探讨真实与虚拟的界限,试图从“科技能为人类提供什么”,来构成整个沉浸体验。这些作品风靡全球,各国观众排起长队,只为走进他们所创造的绮丽梦境进行新感受。

简而言之,随着当代艺术家对科技的思考逐渐觉醒,科技从剧场物理空间的构成者,到遮蔽于戏剧修辞之后的表演者,再到被观众直接审视的“演员”,不断推动着当代舞台景观的发展。事实上,当“工业设计”“科技美学”等字眼跃入大众视野,科技本身也具有了人文的温度。

在数字化的今天,科技催生了舞台视觉的巨大变化:AR技术、交互影像、数字技术、人工智能……新的表达元素,为舞台提供了更丰富的可能性。当然,丰富不等于滥用,新元素的运用不是让我们制造舞台视觉垃圾,而是要让科技与舞台、与传统舞美融合,创造统一的视觉语言和舞台美学。

总之,当代的舞台设计者不可避免地要兼顾跨界与融合,其实践的核心便在于向舞台本体的回归。艺术与科技的界限在哪,科技对于当代艺术工作者意味着什么,科技在舞台景观中还会发生怎样的身份转变,这些问题的答案也许不在当下,而在未来。我们也需要通过更多的艺术实践,来寻找问题的答案。

(作者为北京舞蹈学院教学实践中心副主任、一级舞美设计)

更多

更多

李洁非:通过写作勾勒当代文学史的基本轮廓

“我自己希望通过这一写作,整理出一个当代文学史的‘精神脉络’,可能达不到一览无余的程度,但把基本轮廓勾勒出来。”

更多

更多

沈从文与颐和园霁清轩

霁清轩长年闭门不开,知名度非常低。“就全个霁清轩说,在颐和园中算是最有丘壑一所房子。”