从“戏码头”到全国最高密度剧场群

黄浦区是海派文化的发源地,历史上曾经拥有过国内数量最多、市场最火的剧场,涌现过一大批名家名团名作,堪称我国南方最大的“戏码头”。时至今日,这里仍是上海演艺生态的繁盛之地。

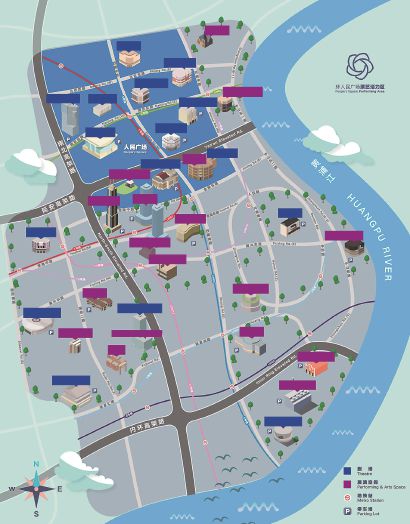

环绕着人民广场,剧场和展演空间辐射性地错落分布,过一条马路,就能走进一座艺术殿堂。这些演艺空间并不是各自为政,它们彼此协同交织,形成一张演艺生态网。

演艺生态也培养了一批有着多元欣赏品位的观众——黄浦老居民,即便搬离了这片地区以后依然不断重返故地,寻回昔日在老剧场看剧的滋味;来自全球各地的观众,纷纷“打飞的”来黄浦看演出,越来越多国际大剧把首演放在这片区域。

演艺空间协同创新,交织成一张“生态网”

9月的黄浦滨江暑气全消、秋意渐生,音乐剧的乐声伴随着江风飘荡,吸引了市民从四面八方赶来观赏。来自上海歌剧院的演员们把平时只能在高雅剧场里才能观看到的音乐剧搬到了黄浦江畔,与市民近距离接触。

黄浦要成为“国际文化大都市”、打造上海文化的品牌,高度集聚的剧场或许只是一张“入场券”,只有众多剧场之间充分合作,形成协同创新的网络,才能发挥出最大的文化效应。

今年黄浦在滨江推出“经典慢生活·文化进滨江”专场演出活动。从8月24日起,连续6个周五的晚上7时整,来自上海歌剧院、上海滑稽剧团、上海乾韵文化传播有限公司、上海市人民滑稽剧团、上海高瞻音乐剧团的演员们来到黄浦滨江水畔,为市民带来涵盖音乐、歌剧、曲艺、杂技、魔术、音乐剧等多种艺术形式的演出。

今年,百年天蟾逸夫舞台开启大规模整修,虽然剧场修缮难免对观众观演产生影响,然而天蟾整修期间,联合了周边剧场,把所有原本安排在天蟾演出的剧目都安排到人民广场周边的共舞台、上海音乐厅、人民大舞台、中国大戏院、黄浦剧场、上海大剧院中剧场等场所,以及天钥桥路上海京剧院的周信芳艺术空间。在各界努力下,整修中的天蟾实现了“停演不停业”。

这些,都只是黄浦演出平台协同合作的缩影。根据《环人民广场演艺活力区建设三年行动计划(2018—2020年)》,黄浦将充分发挥剧场集聚优势,推动协同联动,促进业态融合,重点搭建四个平台。

打造资源共享交流平台。黄浦将推动剧院联盟实质性运转,建立剧场资源信息库,鼓励剧场相互交流市场信息、推介演出资源;发挥上海大剧院等地标性场馆的引领作用,推进大世界、中国大戏院、黄浦剧场等剧场的功能升级,形成演出场馆圈层结构。

打造联合演出信息平台。黄浦在线上利用“上海黄浦”官微、官博和区属媒体资源开展集中宣传和信息发布,在线下制作了“环人民广场演艺活力区”演艺地图、观剧手账,整合演艺资源。

打造演出推广传播平台。黄浦将提升思南赏艺会、昆曲开放日、城市草坪音乐会等品牌内涵,让更多市民走近表演艺术;推广艺术教育平台,鼓励剧场开展公益性演出、营业性演出低票价和各类艺术教育活动。

打造政府公共服务平台。落实行政审批制度改革,黄浦将争取市主管部门的支持,在环人民广场演艺活力区试点演出分类审批与监管制度创新,加快研究出台小剧场尤其是老厂房改造及室外空间、文创园区、商业设施、商务楼宇中的展演空间的认定标准、演出许可、运行机制、市场监管等管理服务细则,确保依法合规运营。

环人民广场演艺活力区,一座“演艺天堂”

在上海的16个区当中,黄浦区是面积最小的一个,但这里有着上海最高的剧场密度。环人民广场演艺活力区素以剧场云集而闻名全国,现有剧场和展演空间近40处,初步形成“一中心、五集群”发展格局,是上海乃至全国演艺文化底蕴最深、剧场密度最高、演艺市场最火的文化品牌。

然而,高度集聚不仅仅代表着一个数字,更意味着让生活在此地及周边的人能置身于一个“文化环”当中:出门步行5分钟、10分钟便能轻松走进一所艺术殿堂,享受一场艺术盛宴。

10分钟走进一座艺术殿堂

黄浦演艺空间的集聚,从一组数字就能看出。人民广场周边1.5平方公里区域内,正常运营的剧场及展演空间21个,平均每平方公里就有14个,是全国最高密度剧场群。区域内主要剧场年均演出总场次约3000场,占全市剧场演出总场次的1/5,平均上座率高达七成;其中戏曲、音乐剧、音乐会占全市1/3以上。这样的密度,对于生活其中的人来说能带来什么?

周静怡是一名在淮海路上班的白领,工作之余,她是一位音乐剧、话剧的爱好者。公司对面是兰心大戏院,过两条马路就是文化广场、白玉兰剧场。如果遇上有全球首演的剧目来上海,她还会到上海大剧院去观看。下了班,她从公司出发,步行10分钟便到达上海大剧院,还能赶上晚上7时上演的音乐剧。这种便捷性让看剧成了她生活中的一部分。“我平均一个月要看五六场演出,同一个剧如果在不同的剧场上演,我还会去‘二刷’。”

今年5月11日,由黄浦区人民政府、上海大剧院艺术中心主办,黄浦区文化局、上海文化广场剧院管理有限公司承办的“首届上海黄浦国际音乐剧节”正式启动,这对周静怡等音乐剧迷来说是一个激动人心的消息。届时,音乐剧节将充分统筹环人民广场的剧场空间,让市民走过一条马路,就能看一场剧。

从家门口,“10分钟走进一座艺术殿堂”,这种文化体验也在黄浦区自2016年制定的《环人民广场演艺活力区发展“十三五”规划(2016-2020年)》(以下简称“规划”)中得到体现。按照规划,“环人民广场演艺活力区”将按照“一中心、五集群”展开布局。

“一中心”是指围绕人民广场的1.5平方公里,作为演艺活力中心区域。目前,在人民广场演艺活力中心区域内正常运营的剧场及展演空间包括上海大剧院、上海音乐厅、天蟾逸夫舞台等地标性设施,人民大舞台、共舞台、新光影艺苑等活跃的大中小剧场,以及大世界城市舞台、曲艺茶馆、非遗剧场等特色化演出空间。

而在“一中心”之外,黄浦还围绕外滩源、老码头、新天地、复兴路等空间,形成外滩集群、创意码头集群、世博滨江集群、新天地集群、复兴路集群。

不久前,为贯彻落实市委、市政府打响“上海文化”品牌的总体部署,黄浦区为环人民广场地区特向社会公开征集项目名称,该地区将打造成最具上海文化标识、最有国际影响的演艺集聚区。

老剧场更新,注入新血液

今年,百年天蟾逸夫舞台开启大规模整修时,戏迷们的一句“天蟾,我们等你回来”成为最动人的临别寄语。有一种说法,“黄浦老百姓最恋故土”,其实最让他们依恋的,是那些历经沧桑的老剧场,以及昔日在老剧场里看剧的味道。

著名戏剧艺术家毛俊辉从小是在黄浦浓郁的戏剧氛围中成长起来的。在他的记忆里,上个世纪五六十年代,黄浦的演艺生态非常活跃。“小时候,我家住在南昌路,过一条马路就是国泰戏院,再过两条马路就是兰心戏院。”看戏对他来说,也就是过一条马路的事儿。

“昔日这里到处都是剧场和戏院,戏剧每天都在各处上演。”毛俊辉从小是看戏长大的,那时候还没有电影和电视,他就痴迷于各种舞台戏剧,从传统京剧、昆曲到各种类型的地方戏,他都有所涉猎。正是黄浦戏剧文化对他从小的耳濡目染,才成就了今天的香港“戏剧之父”。

后来,毛俊辉举家迁往香港,但他依然念念不忘黄浦的老剧场。“我有时间就会来上海,与其说看戏,不如说是想看看这些老剧场。”2015年,毛俊辉应黄浦区政府的邀请参与黄浦区 “环人民广场演艺活力区”计划的设计。“我一听到这个计划马上就飞回来了,希望能帮助黄浦重现当年戏剧繁荣的景象。”

翻开“环人民广场演艺活力区”的地图,21个文化场馆犹如珍珠般散落。在这些亮眼的“珍珠”中,黄浦剧场、中国大戏院、长江剧场等拥有近百年历史的剧场先后完成修缮改造并逐步投入运营,老剧场焕发了新的生命力。

位于北京东路780号的黄浦剧场,已经有83年的历史了。如今走进剧场,从水门汀地面、环绕扶梯和大吊灯中,还能依稀辨识出它最初的模样,但改造后的二楼中剧场和全新的黑匣子剧场却带来了功能的极大转变。

地处黄浦区环人民广场演艺活力区的牛庄路704号,上海京剧“四大舞台”之一——88岁的老剧场中国大戏院在精心修缮6年后,也在今年6月重新开放。大戏院修旧如旧,恢复了1930年代初建时的样貌。而回归演艺市场后,中国大戏院定位于以综合戏剧演出为主的中型专业剧场,与周边剧场形成错位竞争。

“黄浦的演艺生态有它的历史积淀。”毛俊辉说,这种历史积淀来自那些历经风霜保存到今天的老剧场,那些曾经每天都在华灯下上演的戏剧,以及流传了半个世纪的戏剧文化。

中外大剧首演地,观众“打飞的”来看戏

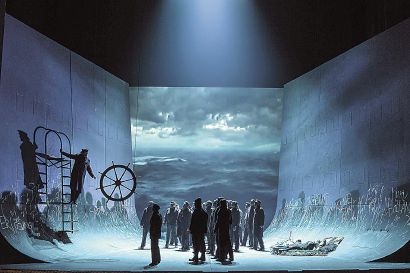

近日,两部享誉全球的音乐剧《魔笛》和《漂浮的荷兰人》在上海演出收官,两部音乐剧均把中国的首演放在了黄浦。

规模大,客流大,近年来黄浦演艺市场的影响力和辐射力与日俱增:一方面,越来越多来自国内国外的剧目选择在黄浦首演;另一方面,从周边城市甚至海外“打飞的”来黄浦看演出的观众也越来越多。

剧场合办原创剧,引入全球首演

今年5月1日,梅派大青衣史依弘在上海大剧院推出京剧专场“梅尚程荀史依弘”的全球首演。一天之内,连续上演京剧“四大名旦”极具代表性的四出传统老戏——梅派《苏三起解》、尚派《昭君出塞》、程派《春闺梦》、荀派《金玉奴》,这在京剧界可算是创下纪录。香港明星汪明荃、罗家英夫妇特地飞来上海看完了四场演出,他们表示,能一天内看遍“四大名旦”,这样的机会十分难得。

去年文化广场的年末大戏《摇滚莫扎特》,让观众见识了法语音乐剧的非凡魅力。《摇滚莫扎特》连演24场,有粉丝就连看了24场,甚至在剧院附近租了一个月房子,为了看戏方便。因为只有上海一站,《摇滚莫扎特》吸引了不少长三角周边城市的观众拖着拉杆箱到剧场来看戏,甚至有从日本、韩国、乌克兰、俄罗斯坐飞机来的观众。香港大学生林诗倩就一个人从香港专程坐飞机到上海来看《摇滚莫扎特》,还一连看了三场。“因为机会太难得了,只看一次不够,而且每场演员都有一点变化,每场的体验都不同。”

为什么越来越多音乐剧把亚洲巡演、中国巡演的首站都放在了上海?记者从上海大剧院了解到,其实大剧院多年来一直致力于引进国外剧目的首演,并联合各大剧团创作原创剧目或重新制作经典作品,这正是众多剧目在这里首演的原因。

瓦格纳歌剧《漂浮的荷兰人》就是德国埃尔福特剧院、上海歌剧院与上海大剧院三家单位联合推出的。这个歌剧版本今年初在德国首演之后,就把世界巡演的首站演出确定放在上海,由中德两国的艺术家联合演出。“中德两国演员在首演前分别排练了两个月,德国团队在首演前10天来到上海与中国演员合练,并把中德艺术家的首次合演献给了上海观众。”

8月25日,德国汉堡歌剧院创作的莫扎特歌剧《魔笛》也第一次走出德国,来到了上海大剧院。而这个剧最大的亮点在于,这是一部户外版的《魔笛》。观众就坐在舞台周围,演员与观众近在咫尺,甚至成了演出的一部分,这样的歌剧观看体验也是前所未有。

“我们2019年的剧目单都已经排满了,现在已经排到2021年。很多首演项目都是三年前就提前预订的,有些剧目还没有开始制作,就已经约好把首演放在上海大剧院。”上海大剧院节目部负责人钟亦聪告诉记者。

首演成功背后的那些剧院人

黄浦的很多剧场,以前只是为演出提供舞台的地方,近几年已经开始参与原创剧目的制作。尽管制作原创剧目的难度不小,但上海大剧院每年都坚持要有参与制作的原创剧目在“主场”上演。

“大剧院有自己的定位,这里不仅仅是提供一个演出舞台,更要让作品通过与剧院的合作而得到品质提升。”钟亦聪告诉记者,大剧院节目部从剧目策划、制作、运营的第一阶段就已参与其中。“剧团负责做内容,大剧院做包装和营销,使艺术作品成为符合市场需求的文化产品。”

无论是首演还是原创,上海大剧院对这些合办剧目实行项目制管理,每个项目都有主要负责人,对于每个来沪的演出充当了桥梁和监督的角色——剧目来沪之前,他们是“桥梁”,策划引进剧目,谈判联络洽谈,最终确定合作;剧目来沪以后,他们就是“监督”,为外国剧团办签证、找翻译、交流舞美和演出细节、保障演出后勤,最后送他们离开上海,但过程中往往会出现各种未知与意外。

音乐剧《妈妈咪呀》2007年来上海首演时就曾遭遇过重大“危机”。“音乐剧巡演一般会带几组卡司,然而当《妈妈咪呀》在上海演出场次过半时,女主角A、B、C角却同时病倒了,于是剧院与演出团队紧急协商,连夜从美国调演员来上海救场。”救场如救火,在大剧院和各方面的紧急协调下,候补演员仅用一天就赶到了上海。“这部剧共演出了31场,中间只是停演了一场,后面全都接上了。”

首演看起来风光,但每个剧目最终能顺利在上海上演,背后都有不为人知的付出。“一个剧团来到完全陌生的地方,他们会紧张,在排练和演出过程中也会特别谨慎,这种心情我们都很理解。”对于不同国家剧团的脾性,钟亦聪早已了然于心。

把全球演过的剧目都带到上海

2002年,上海引进第一部西方经典音乐剧《悲惨世界》。“《悲惨世界》在上海大剧院演出了21场,如今依然为人所津津乐道,但在当时来看音乐剧的人并不多。”钟亦聪说。

这种忐忑,上汽上海文化广场副总经理费元洪也有。他告诉记者,当2011年文化广场重新开放并以音乐剧为定位时,他的内心十分忐忑:有那么多音乐剧可以演吗?只演音乐剧能支撑起一个剧院的运营吗?

2011年,文化广场年末大戏引进了法语音乐剧《巴黎圣母院》,连演24场。虽然盈利不多,但让费元洪相信,非英语音乐剧在中国也有一席之地,只要作品够好,推广得力,就会有观众。2013年,为了引进《剧院魅影》,文化广场冒着风险,向银行贷款1500万元。最终《剧院魅影》在沪上连演64场,造成了持续的轰动,也让文化广场作为音乐剧专业剧场的品牌真正树立起来。

近年来,上海已经培养起了一批稳定的音乐剧受众。一些题材相对冷门的剧目或新兴大剧第一次走出国门都来到黄浦首演,大众对音乐剧的接纳度也逐步提升。

对于上海大剧院来说,目前剧院已拥有成熟的节目运营团队、内容营销团队以及全国领先的舞台技术团队。“剧院不只是承载剧目的舞台,更应该在内容管理、舞台技术、宣传营销、艺术教育和观众培养等方面形成体系。”上海大剧院负责人表示,在环人民广场区域目前比较成熟的还是各大剧场,然而在百老汇或伦敦西区,成熟的不仅是剧场,还有健全的制作公司、演艺团队、内容营销等全链条环节。“我们希望黄浦能打造全链条的演艺生态,把在全世界的剧目都带到上海来。”