热的罪、冷的锄、坚硬的悲剧

比利时裔导演、荷兰Toneelgroep Amsterdam剧团艺术总监伊沃·凡·霍夫近期风头愈劲。无论是在先锋戏剧、还是英美主流戏剧圈,凡·霍夫的身影都随处可见。法国阿维尼翁戏剧节上他的《老人旧事》一票难求,明年还携手英美制作公司巨头索尼娅·弗里德曼公司在英国国家剧院舞台上演改编作品《慧星美人》,还要在百老汇执导复排版《西区故事》、首次为这部经典音乐剧进行重新编舞——眼下,说他是对英美主流戏剧圈影响最大,也最获认可的欧洲先锋导演似乎毫不为过。

看过多部他NT Live的人应该很熟悉他作品中鲜明的个人色彩:热爱莎士比亚、易卜生和米勒的经典重排,也喜欢把欧洲艺术导演的影视作品搬上舞台。他的伴侣、长期合作者舞美设计师杨·维斯维尔德(Jan versweyveld)极致化的风格,给作品带来了冷峻的当代特质,而在戏剧冲突爆发的关头给人以视觉重击。眼下正在百老汇戏剧影展上映的《桥头风景》,就是这样一部有如冷暖洋流撞击的杰作。该剧2015年席卷西区和百老汇,拿到奥利弗导演奖和托尼奖复排话剧奖、导演奖;而个人以为,也是最能解释他缘何在世界舞台如此受欢迎的作品。

这部阿瑟·米勒的名作当年被右翼抨击为“埋藏在帝国大厦底下的炸弹!”它讲述了一个意大利移民家庭里的悲剧:养父爱上了养女,畸恋吞噬了他的理智,他开始嫉妒寄住在家里的意大利非法移民与养女间萌生的恋情,最终选择作为令人不齿的告密者,毁灭了所有人的美国梦。凡·霍夫导演在谈到米勒之伟大时曾说:“他在这个移民故事当中,注入了一部关于两性关系的心理剧和家庭剧。这种两性关系是触及道德边界的,他将这一层关系融入到了非法移民这个可以称之为雷区的故事当中。”也正是对人性的开掘,让这部“布鲁克林桥悲剧1955”没有停留在上世纪中期的纽约。导演把它带到当代,深深楔入当代人的关切与审美。

它首先是关乎个体的终极关怀,其次才是社会命题。因此导演罕见地把开场就排成让人战栗到浑身起鸡皮疙瘩的场景,来定下“宿命”的基调:如唱诗般的合唱,悠扬又沉重,始终萦绕的若有若无的鼓点贯穿了第一场戏,大幕缓缓升起时,舞台上露出的是诡异的暗红色灯光,马克·斯特朗扮演的艾迪和他的伙伴路易赤裸着上半身,在分不清是自来水还是血水中不停地清洗着身体,水砸在地上就像砸在心头。“就像你正看着两辆车相向而行,而你也知道即将发生什么,砰!这就是将会发生的事情。我想要从第一句台词起,就创造出这种感觉。”

让在电影与电视屏幕上常以硬汉与反派形象出现的马克·斯特朗来扮演养父艾迪,选角本身就让复排成功了一半。硬朗的肌肉线条、1米88的身高、无处安放的大长腿,当马克·斯特朗饰演的码头工人艾迪站在台上的时候,观众完全相信他的勤劳和梦想是想庇护一家人的。艾迪有违人伦的爱恋唯有不猥琐,这个人物形象的悲剧感才立得起来。他与养女过于亲密的肢体语言由于展现的十分松弛自然,因此也没有特别引起观众的反感,只有在妻子的欲言又止中,才令人对这段关系产生怀疑。

正如《卫报》剧评人迈克尔·毕灵顿所言:“他将米勒笔下那个困顿、发福的艾迪形象改变了,既像一个英雄的雕像,又是一个内心阴鸷,灵魂受着煎熬的美国上世纪50年代的一位普普通通的布鲁克林码头工人。”尽管对原作台词的改动很少,但是凡·霍夫正是通过对主要角色艾迪人性复杂性的挖掘,撬动了整个剧作的改编。它淡化了原作中善与恶的对比、罪与罚的命题,加入了更浓厚的宿命色彩,触及到了《桥头风景》作为美国现实主义书写下根植的古希腊悲剧的内核。

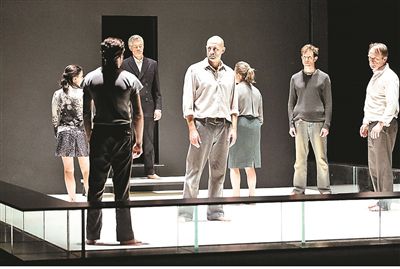

维斯维尔德的极简设计是凡·霍夫导演以实用主义为先导的剧场美学的重要组成。维斯维尔德认为舞美设计应该回归到材料的本质,他的舞台空间不希望给人任何错觉,少,纯粹。在上世纪布鲁克林繁荣又驳杂的红沟区,一个原本热闹的港口,在此版《桥头风景》中却只浓缩为艾迪家的内室场景,或者准确说只是一个宛如拳击舞台的长方形空场,观众就坐在三面台的外围。低矮的基座可坐可跨越,家具削减到只留下一把椅子和一条长凳,没有上场口和下场口之分,所有人进进出出都通过艾迪家的“门”——来处也是归途。

在这个幽闭起来的空间,黑白色调的强烈对比,高光勾勒的冷峻线条,传递出莫名阴森的感觉。演员的服装都非常朴素,全部赤脚,动作也是刻意设计过的,有种现代舞的感觉。凡·霍夫利用原文本的结构,重点选择了艾迪和新移民鲁道夫、马克有直接冲突的两个场景来做极端的呈现,以“赤裸灵魂”的表演方式,在舞台上进行超伦理的讨论。前一场是艾迪和鲁道夫故作戏谑地做力量较量,言外有言、欲言又止,肢体动作也非常节制,颇有火山爆发前的不安、张力与包裹感。后一场则是艾迪和马克的名誉之战,此前埋下的伏笔在这里全部爆发,轰然的漫天血雨浇在雪白的舞台上,家庭破碎,移民梦断。很容易让人联想到亚里士多德所说的“Catharsis”,宣泄在这里不是教化,而更像一种悲天悯人的姿态,无人可逃,无处可遁。

值得注意的还有律师阿尔费里,这是个特殊的角色,通常被视为米勒对古希腊戏剧中“歌队”形象的承袭。在此版中他抽离于剧情的舞台走位也颇能体现导演的小心思:跟所有上场演员不同的是,阿尔费里间或站在台上,进入剧中推动剧情发展;间或游走在舞台之外,担任旁白,加以议论。

作为红沟区这个独特文化群体的代言人,阿尔费里是《桥头风景》“情感与法理”命题的阐释者。作为意大利传统文化心理和美国现代法律相互妥协的产物、折中主义者,他在开场白中诉说移民的文化心理:“这里,在街上遇见律师或者牧师是不吉利的……我经常想这背后隐藏着根深蒂固的不信任感。这里律师象征着法律,而在西西里,他们的父辈生活的地方,法律从来就不是友好的象征。”所以当艾迪的告密行为败露,他选择了用西西里式的决斗来试图挽回颜面、最终倒在血泊中时,阿尔费里意识到了艾迪骨子里的传统烙印。在无休无止的血雨中,阿尔费里的悼念发人深省:“……虽然我很清楚,他犯了多大的错,他的死又是多么无谓,我仍会战栗。因为我承认,每当我想起他的时候,脑中就会浮现出一种极端纯粹的东西,不是纯粹的好,而是纯粹的他自己……”

在艾迪的悲剧里,就有律师阿尔费里印象中西西里人“文明了”“更加美国化了”“折中了”之后失去的东西,艾迪的死是移民血液里一种特质的消失,是比令人怀念或厌弃更复杂的情感。导演就这样在热的罪行里,用冷的锄头,挖出了坚硬的悲剧。