在所有脊背发凉的时刻

作者的族裔、性别,只是给作品带来多样性,而非评价的标准本身。推崇年轻作者,不如给新作者机会,而非让年龄成为门槛。

一

2011年的4月我还在美国读书,花了几个月排演音乐剧。那时我们演的剧是《屋顶上的小提琴手》,一个沙皇时代下犹太家族的故事。最后一次演出结束后,观众散去,剧院变空,我们都舍不得走。演员穿着戏服,布景师一身黑衣,大卫之星依然在舞台上闪耀。没有人能接受突然的散场,好像所有人都还沉浸在这个有关传统、迁移和爱的故事中,难以就此将之丢下,回归自己本来的身份。

4月份,美国还在下雪。我们没有离开,在舞台上坐成一个圈聊天。起先大家讲述不舍,后来就把话题转移到了自己的生活轨迹之上。有的人终于要离开这个小城,前往纽约,有的人选择留下。总之,一个人在讲,其他人就在听,偶尔有人回应。

那晚结束时已经是凌晨五点。我们终于散场,各自踏着积雪回家。接下来的一个月里,考试,毕业,怀揣着彼此的故事告别。

多年以后,在阅读时,在写作时,这个在雪夜聊天的场景还是会不断浮现。

“我去年拿到了创意写作的硕士学位,现在写超短篇小说。”一次写作练习开始前,一个女人说。她五十多岁,喜欢莉迪亚·戴维斯。

另外一个男人七十多了,还没等到出版的机会:“我还在写。刚去了一个书展,可以花五百美元见一眼编辑。我去见了,大概有一刻钟的沟通时间。他们应该记不住我……他们看重网上的知名度,我没有。”

短暂的交谈之后,我们开始新的练习。

无论是坐在一起慢慢地说话,还是聚在同一个屋子里练习写作,想要聆听和被聆听的诉求都从未改变。每一天,这个城市都有数十个写作和阅读的活动在等待人们加入。不断有新的工作坊、新的课程、新的协会,即使是不知名的写作者也不会过于孤独。有人以笔名写畅销的爱情小说,再用真名出版卖不动的严肃文学;有人靠每天在社交媒体上发一张写着几行诗的图片获得关注;有人自己印刷,或者仅仅做成电子书,零成本地放在亚马逊上售卖;也有人一生都没有正式发表的机会。

二

如果只是想要被听见,或是去听不同的声音,现在已经比过去要容易许多。1983年,《格兰塔》第一次公布20位英国最佳青年小说家名单,编辑比尔·布福德在采访中说:“相信我,它能证明自己。我知道我在说什么。这些年轻作家是文学的未来。历史将证明我的话。”他没有说错,伊恩·麦克尤恩、石黑一雄、朱利安·巴恩斯都在这个名单之上,而后每隔十年,都会有这样一批年轻的、不同族裔的声音出现。2017年的美国最佳青年小说家名单中,不少是少数族裔,女性作家的数量也多于男性。多样性,这个《格兰塔》用以打破既定标准的武器,已经成为了标准之一。

这样的名单越来越多,年龄、阶级、性别、族裔所带来的阻碍,似乎正在消融。平时去看国外文学界的发展,写书评,做诺奖、龚古尔文学奖、T.S.艾略特奖的报道,又去翻海外文学期刊,看看新书的评论。在铺天盖地的讯息中,总能感受到,多样性的确是海外评奖和评论的出发点之一——多样的主题、多样的架构、多样的作者。

如今作为译者,对于海外小说的接触又多了一点。在翻译《纽约客》《巴黎评论》等杂志的短篇小说时,我感受到的是另一种写作方式。这些小说大都是实验性的、超现实主义的。作品中的叙事声音、时间和空间、现实和虚幻,都处于转换之中,而在陌生的结构之下,又是陌生的内容——来自内布拉斯加乡下的男孩,反复陷入自我身份认同的危机;从战场上休假归来的士兵,被创伤彻底摧毁。还有沉溺于游戏与幻想中的少年、自卑又自矜的年轻棒球手、得了脸盲症的男孩——小说来自完全不同的文化环境,对于译者和读者来说都是挑战,翻译的过程,也成为了一种文本细读。

作为小说作者,我时常会因为翻译时遇到的差异而自我质疑:相比之下,自己的作品是不是缺少结构和内容上的突破?小说作者是否有责任更新读者的阅读体验?想到去年参加某个小说奖的颁奖典礼,看了其他获奖作者的作品,让我感到有趣的恰恰是这种反差:获奖的作者年纪不算大,但基本都选择了传统的叙事方式,以情节来支撑起整部作品;翻译的作家已经步入中年,在海外有所成就,却还在挑战实验性的写作。

我时常会想,不同的叙事手法,不同的小说结构之间,是否有高低之分?而评论者,又是否应该以此评判作品的好坏?

在这之外,还有其他困惑。4月中旬,我去听了巴基斯坦裔作家莫欣·哈米德的讲座。第一次看他的作品是在《格兰塔》上,那一期的主题是旅途。他写道:“从某种意义上来说,我们都是移民,正是迁移的经历连接起所有人类。每时每刻,人类的经历都在不断变幻,我们的一生就在不同的时空中度过。”

另一个让人迷惑之处在于,莫欣·哈米德没有入选2013年的英国最佳青年小说家名单,他那年已经41岁,超出了40岁的年龄限制。时任《格兰塔》主编专门提到他,表达了遗憾。仅仅差一岁,就被“青年”的门槛所挡住了吗?到底是鼓励新的声音,还是只鼓励年轻的声音?年轻的新人得到了赞颂,但那些年长的声音呢,他们还值得被关注吗?那些五十岁才开始上创意写作课程的人、退休后开始参加写作小组的人、几乎被社交媒体时代丢下的人。

更多的问题也开始出现:年轻的作者就写得更好吗?其他种族、文化的声音更值得去倾听吗?

这些问题不断出现。几年来我给不同的媒体写评论,写略萨和刘易斯·卡罗尔,写石黑一雄和希拉里·曼特尔,但还是没有找到一个回答。只是有时,在写作之前,依然能想起第一次文本细读的经历:我们在美国的课上,学着分析马克·吐温如何在文本中运用口语和幽默,如何将南方的语言、黑人的语言等七种方言糅合在一起,再加上仅属于男孩子的口语,呈现出一种混乱的生机。我们讨论为什么海明威那么推崇马克·吐温的语言,为什么说美国现代文学来自《哈克贝利·费恩历险记》,还有马克·吐温对现实主义所产生的影响,书里的种种主题。这些讨论最终变成一篇篇论文,几次迁移之后,它们终归还是丢失了。而如今,提到 《哈克贝利·费恩历险记》时,已经很难记得大段的分析,只能看见这样的画面:大河在树丛间奔腾,哈克贝利顺河而下,自由、孤独,又常常因为想到死亡而感到悲凉。

三

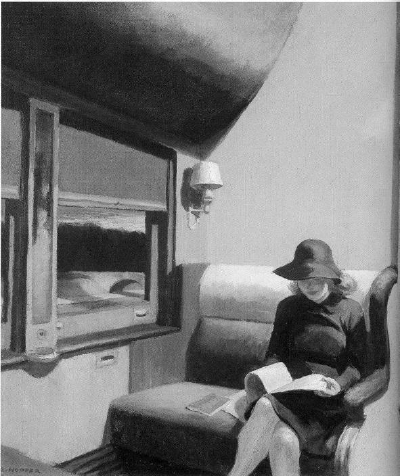

雷蒙德·卡佛在 《关于写作》中写道:“在写诗或者短篇小说中,有可能使用平常然而准确的语言来描写平常的事物,赋予那些事物,一张椅子,一面窗帘,一把叉子,一块石头,一个女人的耳环,以很强甚至惊人的感染力。也有可能用一段似乎平淡无奇的对话,却让读者读得脊背发凉,这是艺术享受之源,就像纳博科夫能够做到的。我最感兴趣的,就是那种写作。我最讨厌拖泥带水或者随随便便的那种,无论它是打着实验的旗号,或者只是手法笨拙的现实主义。”因此也总是尽量提醒自己:评论让人脊背发凉的作品,分析它们为什么能打动人。

前几年在爱丁堡国际艺术节开幕式上,看见丁尼生的诗出现在死火山花岗岩和爱丁堡城堡之上,也让人脊背发凉。评判诗歌的标准一并消失,只剩下震慑和感动。

像埃兹拉·庞德说的那样,不折不扣地准确陈述,是对写作唯一的道德要求。这不仅适用于创作,对于评论者来说,准确陈述自己阅读时的感受,比运用哪一套理论都更为重要。不是因为可以展现自己所知,不是因为作者跟自己在同一阵营,不是因为某种文化,某种概念。它打动你,激怒你,这就足够了,赞美或是批判,都是因为在阅读时真实地产生了感受,不是其他。

作者的族裔、性别,只是给作品带来多样性,而非评价的标准本身。推崇年轻作者,不如给新作者机会,而非让年龄成为门槛。至于传统或者实验,我相信《印刻文学生活志》里的这样一段话:“书写小说,字里行间的技巧经营,包括形式、人物、语言、情节、故事的塑造,皆属表象的、逻辑的,展现‘非日常生活的心’。作者希望我们读取的‘内容’,必定是小说角色的日常生活里头,被隐蔽被压抑的‘心意’,另外一个与作者截然不同的‘自我’。大可以认定,挖掘出来,重见天日的‘心意’越丰富,无疑代表着小说越成功。”

而回到写作,它本来就是一种聆听和被聆听的过程,一种疗愈的过程。我更愿意将之理解为以前一起聊天的雪夜,每个人说着各自的故事、想法和感受,聆听者不会去拿一套标准来衡量这些话语,只是在彼此的故事中看到另一种人生,然后去回应。