施蛰存致沈仲章函:纪念戴望舒

施蛰存(左)与沈仲章(右),上海施寓,1980年代;邵嫣贞摄

我曾经有个印象,父亲沈仲章就读北京大学之初,同时结识了戴望舒与施蛰存(还有沈宝基,另议)。后来看了些资料,觉得那不一定。我还一直有个印象,父亲与施蛰存伯伯有不少共同的朋友。近来见到些文字,觉得那是一定的。

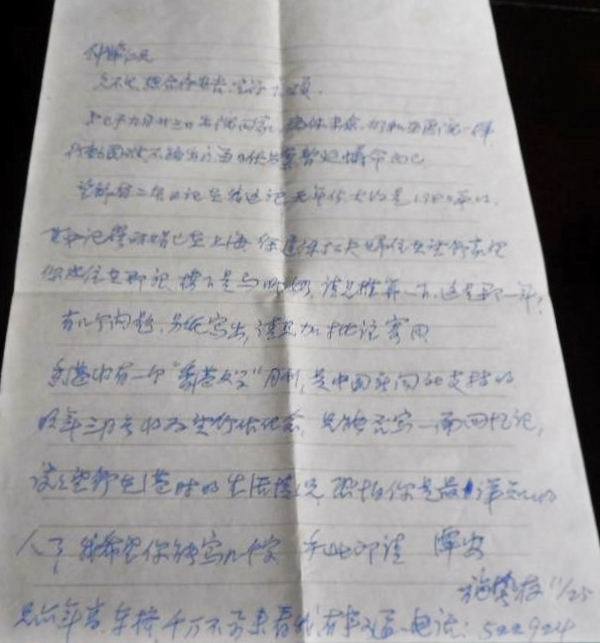

1984年11月25日施蛰存致沈仲章函,引自拍卖网。

1984年11月25日,施蛰存写给我父亲一封信,主要谈他俩的共同至交——亡友戴望舒。函内三段嘱三事。

望舒有二本日记在我这里,无年份。大约是1940年的,其中记穆丽娟已在上海,徐迟陈松夫妇住在望舒家里,你也住在那里,楼下是马师奶。请兄推算一下,这是那哪一年?

有几个问题,另纸写出,请兄加批注寄回。

香港将有一个“香港文学”月刊,是中国新闻社支持的。明年三月号将为望舒作纪念,兄能否写一篇回忆记,说说望舒在港时的生活情况,恐怕你是最详知的人了,我希望你能写几千字。[按:识读依翻拍图片,原件意外流失,望现持有者校勘赐教。]

下为读函笔记,逐项议之。

第一事:推算戴望舒“二本日记”年份。

我相信,父亲接函,即已推算“二本日记”的年份。施函附有电话号码,父亲答复通过书信或电话均有可能。两家都在上海,施府在愚园路,我家在淮海中路,相距不远。两位老人或两对老夫妇时有走动,所以父亲也可能干脆跑一趟。

言及登门拜访,略叙该函首尾。施蛰存在函末附言关照:“兄年事高,车挤,千万不要来看我,有事可通一电话。”而函首陈述,他出院不久,病体未愈,无法出门,“每日伏书案,暂延蚁命”。我想,父亲闻此情,会去探望老友。

再者,1980年代在上海安装私人电话不容易,得凭资格或关系,我家没有。父亲与其走到公用电话站,在嘈杂声中站着打电话,被催不可占时太久,还不如搭车去施府,安安静静坐下面谈,从从容容忆往叙旧。

我倒希望父亲采用书面形式作答,也希望施蛰存留有纸上记录。这样,便可知道据沈仲章推算,那“二本日记”写于何年,说不定还有其他资料。可是,担心前辈没留文字,或者不易寻找梳理。正巧,我在回溯父亲与戴望舒的交往,下面试试以“年份”为题,就施函提及人物和情况,提供点滴信息。

马师奶即马尔蒂夫人(Madame Marty),任教于香港大学。家住一栋小洋楼,中文名“木屋”。楼内多家房客,国籍不一。香港沦陷前几年,那里住有三户华人,全盛期共计七人:沈仲章单身,戴望舒一家三口,徐迟一家三口。

据父亲所忆事序推测,大概1938年他已入住木屋,最早是一位英籍长住户的客人。1938年4月2日更名的西南联大,所录沈仲章通邮地址是木屋。又据其他资料猜测,约在1939年(需核查,但当晚于沈),戴望舒与穆丽娟带着女儿迁入木屋。再据徐迟自述,1939年9月初妻女去沪,他退租原寓所,戴家分了一间屋子给他。1940年初春,徐妻陈松携女返港,也来木屋。上曰全盛期,自此起算。

“二本日记”所记非全盛期。而探讨年份,关键在于三个人物在港情况。

其一穆丽娟,日记中她已去上海。初步浏览资料,穆丽娟大概在1940年秋冬回沪(一说冬至)。这本非我关注之题,未究细节。

其二沈仲章,日记中他尚在香港。父亲于1941年10月中旬或更晚,出差上海。这个日期关联不少事件(包括美驻沪领馆何时得悉战局将变,胡适何由催促沈仲章速速去美),还待追踪考证。仅叙相关日记年份的要点:12月初太平洋战争爆发,父亲没能重返木屋。

至此暂停,稍议一个或许会引起困扰的问题。曾见专著云,穆丽娟“1941年冬至后”去上海。若该说成立,那么既然“二本日记”皆记“穆丽娟已在上海”,写作时段便需设在1941年冬至以后。于是出了矛盾——那时父亲不在港。而了解日记内容的施蛰存却对沈仲章说:“你也住在那里”。我疑穆丽娟“1941年冬至后”回沪之说可能有误,另文商榷。

继续讨论日记年份,思路依循穆丽娟1940年秋冬离港。

接下来是其三陈松,日记中她住在木屋。已述陈松1939年秋初离港前,徐家另有居处。她1940年春初回港,才可能“徐迟陈松夫妇住在望舒家”。由此可测,日记年份不应早于1940年。

上文已强调,沈仲章“也住在那里”,由此可排除1942年。

剩下两个候选年份,1940年和1941年。考虑1940年秋冬(可能冬至)穆丽娟回沪,该年所余天数不多。而1941年直至10月沈仲章在港,占了整年大部分时间。对比长度,1941年的可能性高得多。

进而思索,有一本已刊发的戴氏《林泉居日记》,写于1941年,所记时段为7月底至9月中旬,跨三个月。依此推测,待辨年份的“二本日记”也当涵盖数月。假如始于1940年秋冬,月日之外,字里行间很可能会留下跨年之痕,寻迹可助辨识年份。但读施函,信作者已浏览日记,仍未能确定年份。

综上所述,我认为日记大概写于1941年。

可惜论证途径外围间接,仅供参考。若能对照日记行文与父亲之忆,估计不难确证年份,也许还能获得诸多启迪。

此外,戴望舒在1941年8月5日的日记中,言及同年“六七两月”的日记,先寄给了穆丽娟。我好奇,不知迄今一共找到多少本戴望舒日记?是否连贯?有否整理?……

第二事:答复“几个问题”。

顺上下文理解,问题有关戴望舒。我见到施函时,已无“另纸”。据父亲性格推测,他会很快完成任务,“加批注寄回”。不知“另纸”是留在施蛰存处,还是由他转给了某位戴望舒研究者?

第三事:约稿纪念戴望舒。

记得我刚学写字时,父亲说过,希望我长大后,把他讲的故事写下来。

可叹我稍长,才开始学“作文”,便碰上有话“不可与外人道”的那十年。关起门来,父亲仍对我描述故人往事,绘声绘色。可是一出门,少不更事的我明白,父亲说的不仅不可入文,而且留字会惹祸。

气氛缓解,恢复高考。我进了大学,为生四年,为师四年。其间父亲数次向我提议,退学辞职,助其录回忆。可我放不下自己的学业,而一留校即参与两个编书项目,忙得无暇他顾。

我终于辞职,渡洋留学。之前一年,曾花十个月,每个周末请父亲口述生平。父亲与我都清楚,那只是拉个大纲,准备不断补充。父亲说着说着,常会插注道,这位或那位值得写专章,日后细讲。

戴望舒正是一位。

我来美半年多,海外学界基本办妥沈仲章出国事宜。不幸,父亲病情恶化……

一晃几十年。

近年来陆续发现,父亲生前曾接多方约稿,除了纪念戴望舒,还有刘半农、刘天华……

读1984年11月25日施蛰存致沈仲章函,最令我遗憾的是:没有陪伴父亲一起翻看那两本戴望舒日记,听这位恐怕是“最详知的人”,“说说望舒在港时的生活情况”。