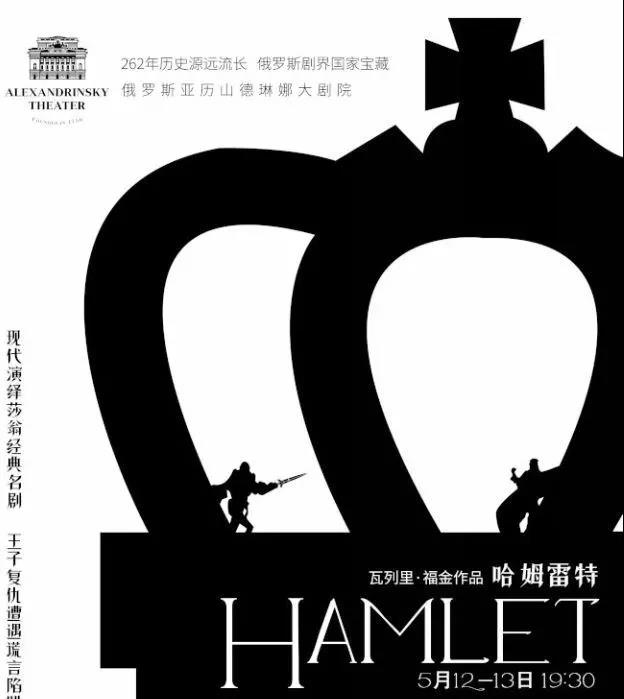

俄罗斯版《哈姆雷特》:忧郁还是疯癫,这是一个问题

5月5日2018上海·静安 现代戏剧谷开幕后,戏剧爱好者们便奔跑在这座城市大大小小的剧场里。持续一整个月的戏剧演出,将带来史上最高的首演比例,以及不输国内任何一个戏剧节的重磅剧目选择。开幕当天,就有陕西人艺的《平凡的世界》、英国壁虎剧团的新作《学院》、根据老舍短篇改编的《老舍赶集》、中外剧团合作改编自鲁迅经典文本的《铸剑》这四部戏上演。

自20世纪初,以兰心戏院《黑奴吁天录》的上演为起源,无数经典名作如《雷雨》《原野》《日出》等都首演于上海;近年来,选择在上海首演的中外好戏越来越多,策划的戏剧展演也越来越重量级,这座城市曾是戏剧之都,如今正在成为有世界影响力的“人文之城”。

今天我们带来了戏剧谷上演的三部剧作评论:俄罗斯导演瓦列里·福金的《哈姆雷特》、法国导演米歇尔·蒂迪姆与中国演员合作的《阿Q》、根据老舍短篇改编的《老舍赶集》。

说好的忧郁的王子哈姆雷特不见了,一位疯癫好笑的王子对这个世界进行了一次独白。他被自己内心困住了。

当后世的演员在舞台上说出“世界是一所牢狱……丹麦是其中最坏的一间”时,演剧本身自然地指向对当下现实的隐喻:正如哈姆雷特利用一出名为“捕鼠器”的小戏明讽王室的罪恶,《哈姆雷特》在不断被搬演的过程中也往往带有对现实的指涉。但不同的是,在俄罗斯导演瓦列里·福金的这一版《哈姆雷特》中,以戏剧影射现实的这一过程通过元戏剧式的叙事视角来呈现。哈姆雷特不仅被置于剧情的绝对核心,还因为观演关系的被打破和重建而成为核心的叙述者——犹如一场自导自演的闹剧,几乎令人起疑,是否应该将其看作哈姆雷特内心世界的外化?

开场前舞台全景

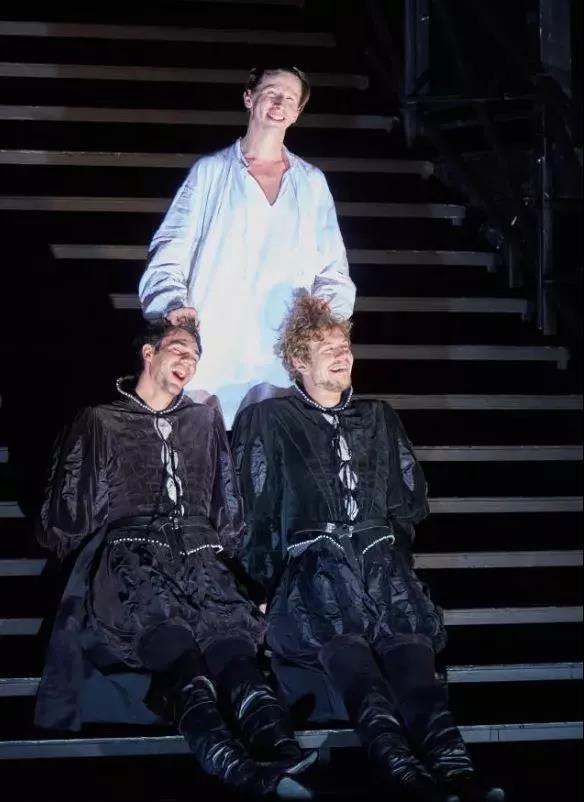

步入剧场,极具视觉冲击力的舞台装置映入眼帘:背面朝向观众的、铁架搭建的巨大“球场看台”占据了整个镜框舞台空间,当中是看台入口的阶梯。由是,舞台空间被分割,同时极大地拓展了演员的活动范围(因空间被纵向拓展了)。但最值得一提的是,由于“看台”以背面示人,且舞台后方的区域被钢架装置遮挡,因此“看台”上人背对着观众观看场内活动之时,观众不完全看得清后方的活动。这个设计所传达的意图,显然是构建“背面视角”——纵观整场演出,个体的斗争以集体的狂欢为背景,导演确乎在营造一种“喧嚣背后的张力”——这种视角企图强化旁观的重要性。霍拉旭大部分时间都坐在观众席第一排“看戏”,哈姆雷特偶尔会来到他面前,他也会在必要的时候走上舞台;因为他的“观察者”身份,使得整台戏像是哈姆雷特的一次主观“倾诉”。

我们的惯性思维会认为,旁观意味着冷静和理性的审视,不过《哈姆雷特》制造的间离效果恰恰想要把观众带入另一个幻觉当中而非从沉浸的剧情中跳脱出来。如果非要给导演福金的思路找一个源头,其所继承的梅耶荷德的戏剧观和方法论大致能给出一个合理的解释。但我们大可不必像考据一样审查福金的导演当中的“梅耶荷德元素”,倒不如试着解析福金在这次改编中的一些构思。

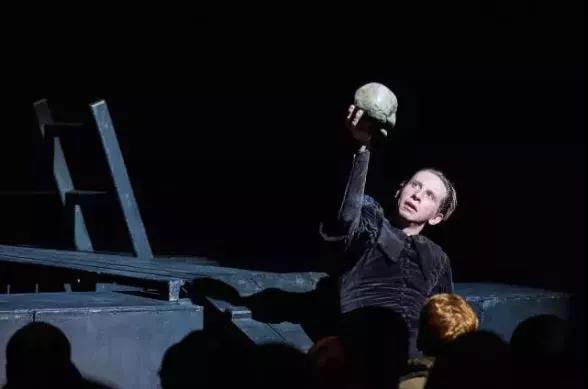

首先,哈姆雷特得到了强化处理,并且成为剧情中心点。哈姆雷特的疯癫是“先定”的,原本的因果关系(为复仇而装疯)被消解了。或者可以认为,鬼魂申冤的桥段被调整到婚礼之后,是一次闪回。无论如何,一开场便以疯癫形象示人的哈姆雷特,弱化了我们对于他原本带有目的性的“装疯”的关注,继而弱化了对于复仇的关注。尽管复仇依然存在,且伴随哈姆雷特的心理自证在推进,然而,包括结尾的“潦草”处理在内,复仇的行动似乎不作为核心。取而代之,哈姆雷特对于所处境况的反抗更为突出,角色间的伦理冲突让位给人与环境间的对立。哈姆雷特在人群中的格格不入被渲染。甚至有理由猜测,为了将哈姆雷特“择”出来,诸如乔特鲁德等形象被有意扁平化处理成“反派”。这种处理并非不能接受,关键在于,对剧情的重新梳理有机地和导演手段相结合,从而保持整台演出的风格的一致性,那便是成功的。在此层面上,福金的这一版《哈姆雷特》无论是癫狂到极致的人物还是荒诞十足的表演,都服务于主旨,所传达出的那种诗意是足以打动人的,因而不可谓不成功。

随着哈姆雷特成为核心,剧本自然相应地被裁剪,浓缩到两个小时不到的时长里。在今天《哈姆雷特》经常不以“全本”演出,因为四个多小时不适应于主流商业剧场要求,精简剧情和快进式演绎是常见处理。在这一版当中,许多没有哈姆雷特的场次都被删去,例如奥菲莉亚之死直接紧跟在波洛涅斯之死后面;哈姆雷特被送去英国的这段波折也直接删去了,奥菲丽娅之死直接切到了墓地一场戏。结合前文所述,全剧侧重关注哈姆雷特及其抗争,明确这一点之后毫不吝惜地砍去无关部分。

台词方面,基本采用原文,有趣的是不变的文本却可以因为表演而被赋予多义性。例如,当奥菲莉亚表示要把哈姆雷特送给她的东西还回去时,捂着自己的肚子;当奥菲莉亚提醒哈姆雷特“已经两个月了”的时候,又一次捂着肚子:前者原文指情书,后者原本指老王的死,而在这里不由猜测,奥菲莉亚怀孕了,暧昧的处理产生多义性。梅耶荷德曾言:“剧本对于戏剧艺术来说,不过是材料而已。我可以不改动剧本的一个字眼,只是运用导演和演员处理上的色彩变化就能把剧本理解得和作者意图大相径庭。”

全剧开场的一场戏颇为惊艳:几十号(本地招募的)群众演员木偶式地坐在看台上,演员们背对观众站在看台栏杆边上静候,哈姆雷特像个醉鬼一样被左右“拖”上舞台,捯饬妥帖后被带上看台。婚仪开始,奏乐,众人夸张地鼓掌,克劳迪斯发表讲话;而在这过程中,哈姆雷特既像个精神错乱者,又像个捣蛋的孩子,拒绝被这一切规训,而众人则展现出极大的宽容。导演调度意图是明显的,众星拱月般地突出哈姆雷特的不正常状态。群戏,一般用于表现“众生相”,但在这里所有的演员都被当作布景、用于营造环境氛围。另外,每隔一段时间就有尸体被丢进台口的“黑洞”里,如果将“王子复仇记”的关注点转移到对一次政治暗杀的应对上来看,伦理层面的复仇意义的确被弱化了。

哈姆雷特走下舞台用话筒向所有人讲解“捕鼠器”的那一刻,可以被看作整台《哈姆雷特》的缩影。《俄罗斯日报》评论道:“福金所指的‘捕鼠器’与其说是为克劳迪斯设置的心理陷阱,倒不如说是整个剧的场景中,加害者和受害者都被困住了。”笔者认为,整场戏仿佛一台大型“捕鼠器”,印证了戏剧文本和现实之间永远都存在强烈的互文性。