刘春:只要想起一生中后悔的事……

读张枣的诗歌我总是情不自禁地想起顾城,那个绝代天才,他对文字有异于常人的天生的敏感,他的诗就像用手指轻拂丝绸,让你产生一种难以言说的舒适,即使他的本意是要表现并不“舒适”的诗意。当然,张枣的诗歌风格与顾城差异很大,他们的相似只表现在才华上。在风格上,张枣某些作品与陈东东更为接近。关于这一点,后面会提到。

张枣的才华,曾被无数诗人和读者高度推崇。1993年出版的“朦胧诗”以后中国诗歌的经典选本《后朦胧诗全集》,将张枣列在从80年代初至1993年这段文学史中“最富成果和影响的七十三位诗人”(选编者言)的第二位。该书收录了张枣的四十四首诗歌,在数量上与韩东、王寅并列第三,其地位之高,由此可见一斑。

许多著名诗人对张枣的作品给予了极高的评价。

翟永明说,第一次看到张枣的诗,就觉得非常特别,有一种既现代又传统的气质,像这样带有中国古典气质的诗歌在国内不多见。

北岛则表示,国内的诗人中,他最欣赏的就是张枣和柏桦。

钟鸣的评价与北岛相似,他认为,这个时代没有败作的诗人,只有柏桦和张枣。

而诗人王寅在回答另一个诗人杨子的“对哪些诗人印象比较深刻”的提问时,避开了“哪些”这个复数词汇,而只列举了张枣一个人:“张枣一看就知道非常聪明,虽然我没有跟他见过面。”

令人意外的是,包括写口语诗的韩东,在读了张枣的作品后,也给予了高度认可。韩东认为,这些诗歌,“传统文化的材料零星散布其间,当你把它们作为路标举步向前时,却来到了一个完全陌生的地方。而当我们跟随张枣在异国旅行,经过的竟是中国式的九曲回廊。……张枣并不简单地排斥什么,或张扬什么。他的融合能力是显著的,转向传统文化遗产使他的写作多出了一个层次,视野因此更加开阔”。(《第二次背叛:第三代诗歌运动中的个人及倾向》)

关于张枣在四川时的巨大影响,柏桦有更形象的描述:“在当时的四川诗歌界,尤其是在各高校的文艺青年心中,(张枣)有着几乎绝对明星的地位。他非常英俊,1983年的英文研究生,二十二岁不到就写出了《镜中》《何人斯》,而且谈吐有一种奇异的吸引力,他那时不仅是众多女性的偶像,也让每一个接触了他的男生疯狂。他在重庆度过了他人生中最耀目的三年(1983—1986),那三年至今让我想来都心跳加快,真是色飞骨惊的岁月呀。”在柏桦看来,张枣显出的诗歌天赋“过于罕见”,其“化欧化古”的诗风,堪称卞之琳再世,“但在颓废唯美及古典汉语的‘锐感’向现代敏感性的转换上又完全超过了卞先生”。因此,由于他的早逝,我们对于现代汉诗的摸索和评判可能会陷入某种困难与迷惑,“张枣给我们带来的损失,至少目前还无法评估”。

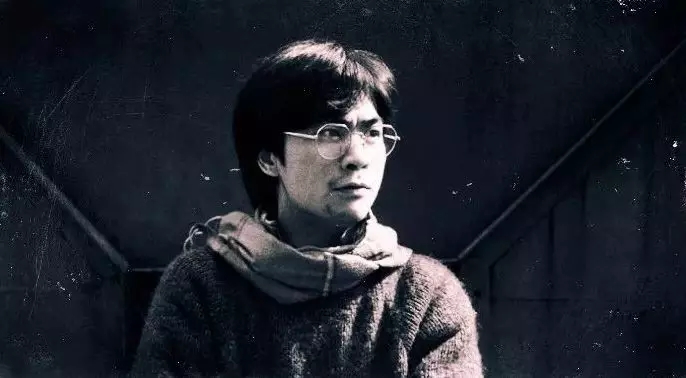

张枣

创作于1984年9月的《镜中》无疑是张枣流传最广、影响最深远的作品,短短十二行,情感容量丰富异常——

只要想起一生中后悔的事

梅花便落了下来

比如看她游泳到河的另一岸

比如登上一株松木梯子

危险的事固然美丽

不如看她骑马归来

面颊温暖,

羞惭。低下头,回答着皇帝

一面镜子永远等候她

让她坐到镜中常坐的地方

望着窗外,只要想起一生中后悔的事

梅花便落满了南山

与韩东的《有关大雁塔》、李亚伟的《中文系》、胡冬的《我想乘一艘慢船到巴黎去》等诗歌一样,张枣的《镜中》也是中国“第三代”(或“后朦胧”)诗歌选本的必选之作。从某种意义上来说,《镜中》就是张枣的名片,甚至是张枣的代名词,二者之间可以互换——只要向一个对中国新时期诗歌稍有研究的读者提起张枣,他首先想到的必然是《镜中》;提起《镜中》,无人不知道是张枣的作品。

《镜中》也是张枣本人最为珍视的作品之一,我注意到,凡是与张枣有关的诗集或者选本,这首诗都会被排列在最前列,比如《后朦胧诗全集》,将《镜中》排在第二位,仅列于另一首名作《何人斯》之后,而张枣生前唯一在国内出版的诗集《春秋来信》,则直接将《镜中》排在第一位。

蓝星诗库金版:张枣的诗 人民文学出版社2017年

从诗歌的结构看,《镜中》可分为三个部分。

第一部分是前两句:“只要想起一生中后悔的事/梅花便落了下来”。这是一个总括。

接下来的第二部分(从“比如看她游泳到河的另一岸”到“望着窗外”)则提供了细节:游泳到河对岸、登松木梯子、骑马、脸红、羞惭、低头、照镜子、望窗外……所有这些表情和动作,指向了一种优雅而又单纯的生活。

第三部分是最后两句:“只要想起一生中后悔的事/梅花便落满了南山”。这一部分粗看像是对第一部分的重复,仅仅是将“梅花便落了下来”变为“梅花便落满了南山”而已,但对于整首诗来说,意义重大。首先,“梅花便落了下来”,有一种漂泊无依、漫无边际的感觉,如同一张情感的巨网,起笔就将读者牢牢地罩住。而“梅花便落满了南山”,出现了一个目的地:南山。使无所归依的情感找到了去向。但事实上,“南山”本来就是一个不确定的词汇,如同蓬莱仙境,只在传说中存在,因此,这种看似完美的“归宿”,实际上仍然是虚幻的,无法实现的。

在那个凡事都要问“为什么”的年纪,我一直在傻傻地琢磨这首诗的“中心思想”,但均无功而返。好像它什么都表达了,又好像什么都是惊鸿一瞥,稍纵即逝。在这个意义上,张枣是国内罕见的“不在乎意义”的诗人,更是一个“不关心政治”的诗人。他的几乎所有诗歌,都避开了中国诗人常见的政治主题,而是只关心语言和文字。如此取向无疑会令习惯于寻找“意义”的读者迷惘,觉得难以进入。张枣在普通读者中的影响不如另一些诗人,这应该是其中一个原因。其实,时代发展到今天,文学的定义已经大大丰富,有的诗歌本身虽不能为读者提供什么切实可感的东西,但如果它留下的空间可以由读者按照自己的学识和经验去填补,何尝不是一种存在方式?

当然,如果一定要说出个子丑寅卯,我们可以把它当作对美的膜拜与思考或者对理想生活的描绘与憧憬。而我更倾向于另一种解释:一个过去年代的书生对着镜子回想起往事时的怅惘与懊悔,他“望着窗外,只要想起一生中后悔的事/梅花便落满了南山”。

《镜中》是张枣在与柏桦等人相识后,对诗歌最痴迷的情况下写出来的。据刘晋锋《80年代是理想覆盖一切》一文介绍,有一段时间,柏桦每次写了诗歌,都会去找张枣。到了张枣的宿舍门口,就大吼一声:“老子的东西来了!”张枣自恃才华如流水滔滔不绝,所以对自己的作品也不怎么在意,写了新作就丢在地上,柏桦也兴致勃勃地在地上找,不厌其烦。他们甚至像永动机一样,三天三夜连续不停地谈论诗歌,话题竟然也不见枯竭。

1984年初冬的一个黄昏,张枣拿着两首刚写出不久的诗歌《镜中》《何人斯》来到柏桦家。张枣对《镜中》没有信心,但对《何人斯》却很自信。而柏桦读了,却异常激动,认为这两首诗将会传遍大江南北。后来的事实证明了柏桦的眼光,这两首诗,奠定了张枣作为一个著名诗人的声誉,“他的诗风在此定型、线路已经确立并出现了一个新鲜的面貌”;更重要的是,“这两首诗预示了一种在传统中创造新诗学的努力,这努力代表了一代更年轻的知识分子诗人的中国品质”。(柏桦:《左边:毛泽东时代的抒情诗人》)的确,《镜中》弥漫着一种柔和、温婉的古典情境,但它的语言和叙述又是现代的。二者的结合,创造了一种新颖迷人的艺术空间。

柏桦说,最初,张枣把“低下头,回答着皇帝”一句中的“皇帝”二字删去了,他则认为这两个字是这首诗的灵魂,不能删,张枣便依了他的意见。

张枣喜欢修改自己的作品,许多诗歌都经过反复修改。现在看来,柏桦读到的“把‘皇帝’二字删去”的这个版本,可能只是《镜中》的众多版本之一而不是最初的版本,因为据张枣去世后柏桦本人向媒体提供的《镜中》手稿,“皇帝”二字并没有删除的痕迹,而且这份手稿与目前流传的版本有不小的区别,“比如看她游泳到河的另一岸”原文没有“看她”二字;“比如登上一株松木梯子”一句,最初为“比如看见一双比雪片更遥远的眼睛”,后来删减为“比如看见雪片”,最后才定稿为“比如登上一株松木梯子”;“不如看她骑马归来/面颊温暖,/羞惭。低下头,回答着皇帝”一句,在原稿中是“不如……/羞惭。低下头,回答着皇帝/看她骑马归来”(省略号处原本有一句话,但被涂抹得模糊不清)。这还不算什么,据说张枣写《何人斯》的初稿仅用了不到三十分钟,写好后却修改了近三百次!

作者刘春,1974年10月生于广西荔浦。著有诗集《忧伤的月亮》《幸福像花儿开放》《广西当代作家丛书·刘春卷》,文化随笔集《文坛边》《让时间说话》《或明或暗的关系》,评论专著《朦胧诗以后》《一个人的诗歌史》等。主编有《70后诗歌档案》《我最喜欢的诗歌》《落在纸上的雪》等选本。在《花城》《星星》《名作欣赏》等开过诗歌批评与研究专栏。中国作家协会会员,中国作家协会第八届、第九届代表大会代表。现居桂林。