无处不在的消失与重现——2016中国少数民族文化现象观察

1:国家导演的文化事件

第五届全国少数民族文艺会演闭幕式《花好月圆》现场。 胡科摄

消失的主题在2016年依然无处不在:在现代性挤压下进一步被压缩的传统文化生存空间,日益解除了作用机制的原生文化传承体系,结构性瓦解的地方传统知识,更多从故乡离开的人群……

重现的场景在2016也无处不在:传统被抛掷到远方,以现代性方式重现——在宏大的舞台上,在文化产业开发园区,在“申遗”现场,在博物馆里,在影像世界中……

“一切坚固的东西都烟消云散了!”马克思在《共产党宣言》中预言。在全球化的离散作用下,消失的一切正以各种形式被重新激活,依照现代性方式被加速重组、重构……

一场旷日持久的舞台盛景,以43台剧目92场演出的浩大篇幅,占据2016年首都金秋时节的所有重要剧场。覆盖56个民族的7000余名艺术家为2016年留下了又一幅关于中华民族共同体的全镜像,完成了又一场中华大家庭集合式的舞台叙事——第五届全国少数民族文艺会演,即便是在文艺高度繁荣与多元的当下,仍凭借无与伦比的行政动员能力与雄厚浩大的艺术资源,把一个文化事件引领成一个引人瞩目的社会事件,从而将文艺的社会功能再次极致发挥。

世界上很少有国家会拿出如此规模的人力物力,致力于弘扬少数民族的传统文化艺术。这其中寄寓着国家对于团结和谐的民族关系的构建努力,以及对于中华各民族文化认同的价值塑造。但另一方面,作为制度性的国家文化行为,第五届全国少数民族文艺会演在多大程度上激发了艺术的原创热情与活力,焕发出艺术对于人心的感召力,这是这一举国体制下的文艺事件的真正看点。

这些看点包括:当代少数民族艺术如何在广泛接纳东西方多元艺术形式中,显示出了更加开放与更具包容力的舞台格局;众多剧目如何在“嫁接”与“混搭”中透露出了创新性信息;长期沉寂的少数民族戏剧如何通过会演展示出一股复兴之势……这些剧目从不同角度映射了少数民族传统艺术的当代走向与趋势。

如果说政府主导和推动的文化保护总是具有显而易见的巨大能量,那么2016值得一提的另一事件,是《中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划(2016-2020)》的正式启动。此计划将使10万名“非遗”传承者走进全国58所高校,接受系统培训,以“提高中国传统工艺的设计、制作及衍生品开发水平,从而全面提高非物质文化遗产保护传承水平……”民间文化传承还只是民间的事情吗?不,国家将强力介入,并以一国之力搭建出一个民间文化的传承体系。在文化传承的历史上,由此将出现一个前所未有的场域——高校。

千百年来自然生成与维系的民间文化传承脉系,因现代性挤压而逐渐消解,民族民间文化正在面临着一场不可回避的命运转化——以创造性转化与创新性发展实现文化传承,这是传统文化在当代的必然走向。

2:新的世界文化地标

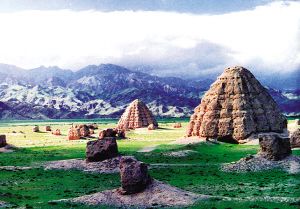

我国现有规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一西夏陵,目前已进入“申遗”冲刺阶段。 资料图片

2016年,“申遗”话题越发密集地登上历年少数民族文化现象排行榜:从2012年元上都遗址申报世界文化遗产成功,到2013年红河哈尼梯田被列为世遗,再到2015年湘鄂黔三地土司遗址顺利被列入世界文化遗产名录——中国少数民族历史文化以几乎没有停顿的节奏,迈向全球价值认同的舞台。

这一节奏再度在2016第40届世界文化遗产大会上重演。7月,联合国教科文组织世界遗产大会在伊斯坦布尔宣布:中国广西左江花山岩画文化景观通过表决,成功入选世遗名录,成为我国第49处世界遗产。作为当今壮族祖先骆越人在公元前5世纪至公元2世纪留下的神秘文化遗存,花山岩画向世界展示了中华文明多元一体的历史轨迹。

再向未来看去,少数民族文化申遗的步伐并没有停下来的迹象。西部的可可西里已经迈向2017年的申遗之路;宁夏的西夏陵,也于本年度对外宣告申遗进入冲刺阶段;紧接着,“万里茶道”也宣称在本年度基本完成了申报世遗预备名单的文本。

少数民族文化正日益展现其作为国家挖掘世界文化遗产后备资源的富集性和深厚性。长期以来贴着“落后”“边缘”等标签的少数民族文化,却在全球化时代展现出深厚的历史底蕴与普适价值,并显示出远未挖掘殆尽的后劲和实力。以即将登上2017申遗前台的可可西里为例——一旦获得通过,可可西里将成为国内最大、全球前十的世界自然遗产地。中国少数民族文化占据的世界性文化地标如此巨大与显赫,这令人侧目。

3:旅游消费与产业发展

今年的中国西部文博会集中展示了“藏羌彝文化产业走廊”工程所取得的成果。 资料图片

今年的雷山苗年部分活动在北京举行,图为在北京展览馆,雷山苗族村民给北京市民敬迎客酒。 李雪摄

人类文化在当代仍旧属于高高在上的上层建筑?抑或已成为经济基础的一部分?

文化产业的核心要素是文化,这意味着文化变成了一种资本或资源。2016年的文化产业更加显著地成为中国经济发展的强大引擎,推涌着文化经济化的澎湃大潮。而当代文化产业强势发展的内在逻辑,缘于文化消费日趋兴旺。本年度的一个重要现象,是文化消费正在成为中国人的刚性需求——从历史上的“奢侈生活”变为今天的“日常生活”。与此同时,本年度全国文化产品调查结果显示,在十大文化消费品中,“文化旅游”独占鳌头。旅游就成为少数民族文化被大规模卷入当代文化产业的核心动力。

2016年,一家专门针对少数民族文化的旅游网站——56民族行网正式上线。据称,这是我国首家以少数民族旅游为主题的网站。网站提供多样化的民族文化旅游线路,并特别推出私人订制模式。创始人表示,该网站正在加速进行全国性战略布局。

这只是2016少数民族旅游被资本市场关注的一个风向标。更宏大的事件是西部接连不断的各种文博会。仅在9月间,第八届中国西部文博会、首届丝绸之路(敦煌)国际文博会、第三届西藏旅游文化博览会、首届鄂尔多斯文博会就连续举办……文博会的各类文化创意产品争奇斗艳,但精心塑造良好旅游目的地形象的本意可谓殊途同归。

2016年的统计数字表明:在中国西部,文化旅游等第三产业比重不断上升,万亿级的新市场正在兴起。全球化把人类有史以来最壮观的旅行潮鼓动了起来,而越是那些传统文化保存得完整的地方,卷入这股旅行潮的深度也越大。

2016年,贵州省正式确立了“多彩贵州民族特色文化强省”目标,重点挖掘和发展少数民族传统文化,使其与旅游业全面融合。这个因 “偏远”“落后”的历史色彩而出其不意地获取了“奇货可居”的当代旅游发展资本的省份,正在赢得历史上从未有过的青睐与向往。

由此,民族文化的许多方面都在围绕旅游业重构——“游客凝视”正大规模地重组民族文化事像。比如2016年的黔东南雷山苗年,再次推出了“万人非物质文化遗产展示巡游”“千人长桌宴”“千名姑妈回娘家过苗年”等视觉奇观,这是苗族祖先闻所未闻的苗年。

文化从生产关系变成了生产力。然而隐忧也显而易见:在旅游开发时,是否会发生地方传统知识和生活体系的结构性瓦解?文化的庸俗化是否正在加剧?传统文化的尊严是否在逐渐丧失?

4:传统文化的守护与激活

广西“三月三”活动开幕式上的千人竹竿舞。 王甜摄

11月,在一场名为“传统村落守护与激活”的论坛上,中国文物保护基金会理事长励小捷对论坛主题进行了阐释:“守护”是把必须保、值得保的文化遗产保存下来,而“激活”则是要让传统村落跟上现代化的步伐。

“守护与激活”是对过去数年间普遍使用的另一对概念——“保护与利用”的替换。后者显然听上去更为朴实,其所隐含的矛盾与对立意味也较前者有所淡弱;但如果中国的文化遗产保护历程确已从“保护和利用”的简单辨证,走向了“守护和激活”的纵深探险,那么概念的换用就不是故弄玄虚,而是操作者在触碰矛盾的多面性与未可知性后,做出了不可避免的选择。于是我们看到,“激活”成为2016文化遗产领域的新关键词。

10月,在北京召开的“全国纺织类非物质文化遗产生产性保护座谈会”为这一对新概念提供了注解。文化部非遗司负责人在会上表示:一个正在草拟中的中国传统工艺振兴计划,将把与百姓生活关系最为密切的纺染织绣工艺作为首类项目,推进其传承与创新。这个新闻隐含的信息是:中国的“非遗”保护已经走过了扁平化、表层性阶段,度过了在浩如烟海的项目前举棋难定、无从下手的困局,得以摸准脉搏,析清肌理,分清主次。这正是“激活”的首要含义:从事物内部入手,有效刺激机体的某些要素与组织,使其活跃地发挥作用。

本年度“激活”的另一案例,是1月23日在国家大剧院上演的“哈尼交响·欢乐新春”音乐会。这场宣称将“开启打造中国交响乐国际话语体系历史进程”的音乐会,是中国交响乐红河创作基地的成果。把国家交响乐团引入红河哈尼族彝族自治州,用交响乐来诠释哈尼梯田的文化内核,一方面是希望用国际通行的音乐语言来触碰一个伟大的世界民族文化,另一方面则是试图用一种具有世界认同度的民族文化来提升中国交响乐的国际传播水平。不论怎样,这件事都表明了“激活”的另一涵义:从事物的外部着眼,有效寻求资源配置与整合,促发肌体产生新的活力。

当然,更精彩的“激活”来自于广西的“三月三”现象。自从2014年“壮族三月三”从一个传统民间节日上升为自治区的法定公共节日,“三月三”就有了多元性、联系性、立体性——它用传统激活现代,用都市殿堂激活乡村草根,用天下来宾激活本土民众,用现代的商贸和竞技,激活古老的歌唱与祭祖,用全球化普适价值激活流传久远的游艺形态——2016年,超过自治区人口总数一半的民众采取不同方式欢度“三月三”,活动点达360多处,形成了城乡互动的“三月三”节日文化新格局。

这正是“激化”的最终含义:整合内外要素,形成互动与再造的机制,从而完成创造性转化与创新性发展,实现传统的转换和升级。

5:被展示的民族文化

“金婚——林添福:56民族半世纪爱情镜像”摄影展参展作品。 资料图片

作为一种“可参观性的生产”, 被展示的文化是现代性演绎的必然现象之一。博物馆正是此类文化生产的核心场域。近年来逐渐形成的展览展示大潮,与全国范围内民族类博物馆快速增长的节奏合拍,促成了民族题材展览展示的活跃期。

2016年民族地区的博物馆建设呈持续增长态势。在西藏,新建成的吐蕃博物馆在5月向公众开放,原有的西藏博物馆因人气爆棚难以满足需求,自治区已于本年度宣布将全力投入新馆建设;在内蒙古,鄂伦春自治旗宣布旗内的第二座鄂伦春民族博物馆已绘就蓝图;引人瞩目的蒙古族源博物馆也开启了展陈工程建设……

英国学者贝拉·迪克斯曾表达:“身份、认同这些关键词,始终是全球化时代演化可参观性生产的幽深动力。”这揭示出当今民族类博物馆以及民族题材展览展示进入高发期的根本缘由。对身份的关注与寻求是全球化带来的最焦灼的议题,而对异文化的凝视正可满足自我身份的界定与认同,于是“差异”成为全球化时代最频繁悬挂的展示对象。

2016年民族题材展览展示成为各地博物馆最受欢迎、最具需求度的资源之一。以中国民族博物馆为例。本年度中国民族博物馆为北京、上海、河北、宁夏等地输出展览12台,为历年之最。其精心策划制作的“传统@现代——民族服饰之旧裳新尚展”,体现了国内民族题材展览展示在创新性方面所达到的高度与水平;其颇受好评的“金婚——林添福:56民族半世纪爱情镜像”摄影展,则以中华各民族婚姻家庭形态展露出不同民族的古老伦理价值与情感价值。

2016年国际博物馆日主题是“博物馆与文化景观”。国际博物馆协会宣称:该主题旨在唤起人们理解博物馆是人类促进文化交流、文化丰富性,推进多元理解发展、合作与和平的重要手段。毫无疑问,这个宣言再次证实了博物馆与当今多元文化之间的热络关系。也就是说,博物馆对于文化多样性的热烈关注与拥纳,不仅仅发生在中国,而是全世界的潮流。

6:世界影像时代中的少数民族

藏族题材电影《塔洛》海报。

回族题材电影《清水里的刀子》海报。

2016年的台湾金马奖把最佳影片颁给了一部名为《八月》的西部片。名不见经传的导演张大磊据说激动得快要晕厥过去。这部电影讲述的是发生在1990年代内蒙古电影制片厂大院里的故事。

但如果把《八月》获奖直接理解为2016年少数民族电影的成功显然不妥,毕竟它与少数民族题材的瓜葛并不太深,但如果把万玛才旦的《塔洛》、回族题材电影《清水里的刀子》或者已隐隐传来上映消息的《系在皮绳扣上的魂》放上2016年的天平,这个年度少数民族电影的份量或许会被掂了出来。

毫无疑问,2016年少数民族电影生产量再创高峰,这同时也是少数民族电影话题烽烟四起的年度。在中外大片此起彼伏燃爆院线的另一侧,是少数民族电影的小众气息持久弥漫的幽秘芬芳。这表明影视作为少数民族文化表达的一种力量正在细微而倔强地爆发,同时也说明在现代化挤压下,失去原生表达机制的少数民族,已在新的媒介与手段上找到了宣泄口。

但客观地说,这一年间少数民族电影被摆上学案深究的热烈程度,显然高于少数民族电影年度生产本身所取得的成就。2016年,虽然北京民族电影展的展映数量创下了历年之最,但能够进入主流院线的少数民族电影依然不多。虽然此一年间中国少数民族电影研究会成立并带来某种标志性意义,但其举办的首届论坛却不得不依然面对少数民族电影多年来沉积的那些古老困惑。此外,本年度虽有三大史诗电影工程之一的动画片《英雄江格尔》终于完成并在热门视频网站上播放,但麦丽丝导演让人遐想已久的大片《成吉思汗宝藏》却还在中国与好莱坞之间飘荡来去,最后的困境尚未突破。最后,本年度虽有《塔洛》《清水里的刀子》赢得声誉,但整年间的民族题材影讯依然有许多为争夺地方文化肖像权而加以争夺性生产的标签性电影……

马克思在《共产党宣言》里宣称:“一切坚固的东西都烟消云散了!”这是一个被现代性证实了的预言。坚固的东西消散成了什么?影像正在我们的时代里大规模“揭竿而起”,替代那些曾经坚固实在的文明介质,成为表达与言说的重要工具。一个世界图像时代正在到来,并给予少数民族文化以某种机遇。

7:文学印象

“骏马奖”部分获奖作品。

当今时代文学常被遗忘。这并非因为文学丧失了社会功能,而是因为人人皆可进行文学创作。互联网文学、微信文学的兴起,用大众文化的无边海洋销蚀和泯灭着精英文学的边界。如果不是诺贝尔文学奖的提醒,书市也许最终会失去一年一度抛出一部装帧精美的文本去打动人们心灵的机会;如果不是2016骏马奖的提醒,我们也许会忽视少数民族作家依然执着于历史与现实坚韧思考与表达的文学现场。

2016年第11届“骏马奖”是对过去三年间少数民族文学成就的检阅。评论家注意到了这些作品的整体趋向:从过去一度沉迷于对民族历史生活的神话化、传奇化、风情化的缅怀与重述,转向对少数民族当代社会生活丰富性和复杂性的直面思考,进而发起正面冲锋式的叙事强攻。本届骏马奖的一大看点是新疆成为大赢家,有五位作家(翻译家)获奖,成为获奖者最多的省份。这恰可说明文学依然保持着以一根敏感神经探入中亚那块心脏式大地的姿态。

获得2016文学“骏马奖”的作品,不论是李传锋的《白虎寨》还是马金莲的《长河》,都仍旧表明全球化离散效应下那些需要静静咀嚼的滋味与忧伤,只能留待精英文学来收拾与储藏。虽然大众文化与精英文化的边界正在模糊,但“骏马奖”还守卫着一个名叫少数民族文学的阵地。这当然是我们时代的幸运。

8:“非遗后时代”

传统藏戏八大剧目结束了“无剧本”历史。

2016年,回族“汤瓶八诊”商标专有权诉讼案引发各界关注。

“非遗后时代”是五年前冯骥才先生提出的概念,但2016年的某些现象显示出这个概念的一系列新特征。

一大批被列入“非遗”的少数民族戏剧在2016呈现出一股强势的复兴迹像。其中藏戏的表现尤为突出。2016年,传统藏戏八大剧目终于结束了“无剧本”的历史——没有剧本的藏戏终以文本形式凝固了其散碎的历史存在形态;以前在室外露天演出的八大剧目,已全部实现舞台化;以前藏戏资料无章可循,现在则全部完成数字化,刻录光盘,编辑成册,分发民间藏戏团……藏戏的历史拐点由此显现。从民间到舞台,从口传心授到文本固化,这是现代性对于非物质文化遗产加以标准化的过程,显示出“非遗后时代”的典型文化特征。

但另一些“标准”也在“跑步前进”。继内蒙古首开“蒙古族部落服饰地方标准”以来,苗族刺绣与银饰、宁夏穆斯林服饰、蒙古族马鞍具、蒙古族乐器等,一一被制定出地方标准。最新被“标准化”的传统事项,是蒙餐,还有藏族服饰。一个全面标准化的时代俨然已经来临。这显示了工业理性与机器化生产对于民族文化的理念占领。但问题是——这种对于文化遗产流变带有终结意味的约束,将对文化多样性产生什么样的后果?

“非遗后时代”的另一个现象是“非遗”的权利与共享。2016年,一个引人瞩目的“非遗”知识产权案例被推上前台。5月,国家级“非遗”项目“汤瓶八诊”商标专有权诉讼落槌,北京市高级人民法院终审作出“维持‘汤瓶八诊’商标被宣告无效”的判决,这标志着“汤瓶八诊”商标不能再被“非遗”传承人杨华祥独家使用。对于以家族传承方式延续了近三百年的“汤瓶八诊”继承人而言,这是一个不虞之痛。那么,是否一经被认定为国家非物质文化遗产,传统技艺就全然进入了公共领域?而如果失去传承人的监护,“一些未经专门培训的人员会打着‘汤瓶八诊’的旗号敷衍和蒙骗顾客,必然使这项国家级‘非遗’的形式和内涵遭到严重歪曲。”这是杨华祥的担心。如此,“非遗”保护与“商标”保护该如何平衡?

文化遗产的建构是地方性民间文化演化为国家公共文化的过程。这一历程还将出现一些什么现象和问题?“非遗后时代”会慢慢展露出它的内涵。

9:微信时代的人类共同体

微信的进一步扩张是2016年不得不提及的话题。网购也自然不能不提。因为二者都是一种远古未有的“洪荒之力”,打破着传统空间的分隔,把遥远地带拉入中心舞台。

人类学研究近距离观照了微信对于人类生活空间的重组。2016年11月的“21世纪人类学讲坛学术工作坊”以“微信民族志、自媒体时代的知识生产与文化实践”为主题,探讨了微信时代的生活样式。在微信时代,一种去中心化的生活空间和舞台正在形成,虚拟的在场以及“群”的组合,冲破了以往“边缘”与“中心”的顽固界限,使人与人之间的互动仅在点击之间完成。交往、沟通、传播的方式由此急剧改变,相隔遥远的人们被紧密地联系在一起。“作为人类共同体的世界共同体的场景想象,在今天的微信时代变得更为突出和真实了。”中国人民大学赵旭东教授指出。

2016年,中国西藏网曾报道:“十一世班禅抵藏,通过微信邀请高僧交流了解西藏。”这条消息显示了微信进入西藏传统生活的深刻程度。而西藏商报的另一则消息,披露了发生在“双十一”的西藏网购情景——统计显示,2016年“双十一”当日,西藏人均网购比例数字远远高于全国平均水平。消息描述:“去年双十一,大家曾感叹西藏为天猫贡献了近1个亿,而今年,西藏‘剁手党’再发力,双十一当天一共‘花’掉了1.3亿元。”说实话,这些消息让人震动。我们相信西藏卷入无线通讯时代的深度,却不能想象自古孤悬一隅的雪域高原正以如此飞快的速度走向网络共同体。事实上,早在2013年阿里地区就摘下了全国无线支付交易笔数第二名的桂冠。这说明越是边远之地,其进入网络互联的冲动就越强。比如墨脱,昔日著名的“高原孤岛”,现在每日当地邮政局门前货物堆积如山,皆因网购风潮所致。

英国社会学家吉登斯揭示过人类通过空间控制达到对于时间进行控制的现代性真实情景。如果说“家园”是一个空间概念,那么“传统”就是一个时间概念。现代性的作用机制就是通过家园的改变来促使传统发生变革。当信息技术把“家园”之间互联起来,文化互动的波涛前所未有地被搅动,于是传统的一切将不可避免地进一步变迁——生活方式与价值观念、文化身份与文化认同,一切都将重构。

10:“我们还能逆流而上多远?”

2016年的源生乡村音乐歌舞艺术节上云集了240多位民间艺人,带来130个节目。(本版图片均为资料图片)

2016年11月,源生坊专为民间乡村艺人发起的“源生乡村音乐歌舞艺术节”在昆明上演。240多位民间艺人为观众带来近130个节目。当民间艺人后宝云、施万恒带领33位乡村艺人登台时,观众听到他们演唱的海菜腔全曲长达40多分钟,类似于西方歌剧的演唱形式。云南舞台为之惊讶。

“源生坊寻找节目的第一件事,就是排除加工改编的部分。就像考古学地层一样,民间文化在最近几十年,经历了好几轮的改造,那些最能代表传统的音乐以及艺人,经常是深埋在地层里,要拨开好几层的遮蔽才能找到纯正的传统音乐。”源生坊创办人刘晓津说。

2016年是源生坊探索乡村文化传承的第十年。刘晓津代表了当代民族文化传承的理想流派——不被商品经济侵蚀,苦苦追寻那些所谓的“活化石”,致力于发掘尚在民间单门独户维系文化传承的一脉脉细流……

这是一套理想主义的文化传承方案。这股顽强的力量在2016年依然存在。刘晓津执著提供了关于它的范本。“我们希望可以沿着乡村音乐的传统逆流而上,尽可能抵达距离今天最远的那个时间点,尽可能抵达距离城市最远的那个空间点。”她说。

历史上人类文化始终依靠文化自身的内在力量完成代际传递。但当现代性剪断了传统的血脉,人类某些文化失去了自身的传承能力,它需要嫁接外在的力量——就像一个肌体,需要在体外挂一个瓶子,来帮助完成正常循环和有机代谢。这就是近年来政府或者民间组织正在助力完成的事业。

但事情的另一面却是——当外部力量主导的各种保护、记录、挖掘与整理俨然成为了“民间历史“本身,而真正参与塑造历史的那些无名者与群体,却被“历史”所忘却和淹没,文化生态便会又一次失衡。源生坊正是从这个角度努力纠正民族文化生态失衡的一种力量。

在以侗族大歌闻名的黔东南州小黄村,还健在着一位用祖辈方式编歌的老歌师。81岁的贾福英编过800多首侗歌和8部侗戏。“今天上坡见只猫头鹰,在树上嘟嘟嘟嘟叫不停……”这首在当地脍炙人口的侗族儿歌《猫头鹰》,就是贾福英编出来的。他总是在看到有意思的事时就琢磨着编成侗歌;高兴或者不高兴,他都能把自己的心境编成侗歌。

贾福英是当代意义上的“传承人”吗?不!他是传统意义上的民间文化的创造者。他是侗族大歌千百年生生不息的链条上的一环。在他身上,侗歌还活着,并在继续生长……在对2016少数民族文化现象进行盘点时,我们不应忘记这样一个老人,因为他们才是当代民族文化的活水源头。