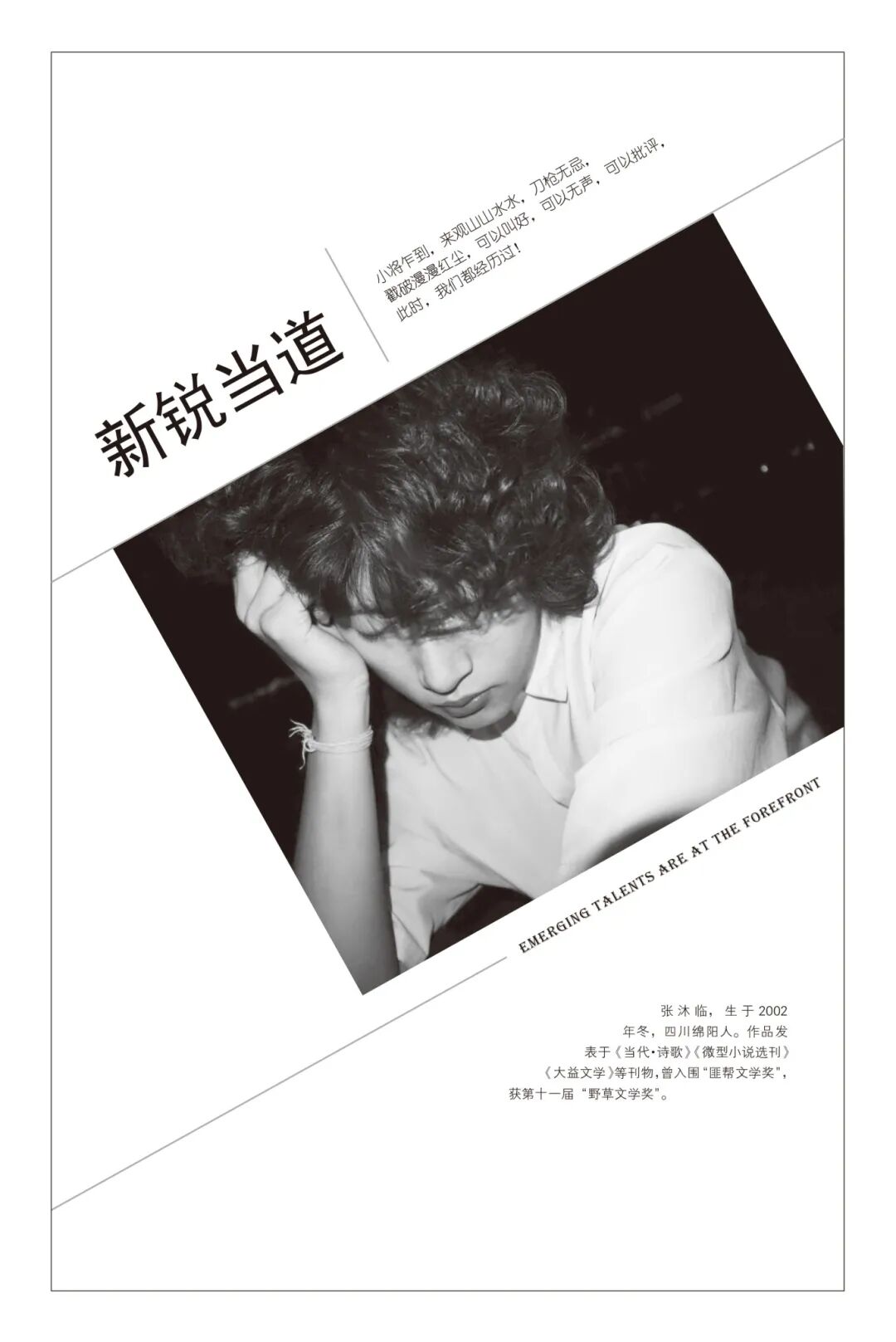

《安徽文学》2025年第6期|张沐临:荧光鱼

一

很小的时候,阿妈给我讲过一个故事,她说深海里有一群发光的鱼,以腐肉为食。有一天,荧光鱼围住一个落水的小女孩,从她的嘴里钻进去,吃光了她的肉。荧光鱼占据了女孩的胴体,她浮起来,在海里发着光,远处的渔民见到,以为她是礁神。渔民们撒出大大的网,抓住了女孩,用刀切开她的肚子,荧光鱼一条接一条地跳出来,在空中掉眼泪,眼泪落下时变成了金子,一粒接一粒。渔船上的金子越积越多,渔民们抓阄,把倒霉的人丢下船,也不愿丢下鱼或金子。后来船沉了,只有一个瞎子游上了岸。荧光鱼继续游到大海深处,吃掉新的胴体,变成新的女孩。

听完这个故事我没有哭,也不觉得害怕,我记得我当时说,妈妈,我也想被鱼吃掉。阿妈抚摸着我的后脑勺说,被鱼吃掉,就见不到妈妈了。我说,荧光鱼能见到。

现在,我把这个故事讲给了李黎,她说她相信,在她刚来吉隆坡的那个晚上,曾在天上看到过一排飞碟,就像是群发光的鱼飞过。

马来西亚是个人鬼共生的地方,对原住民而言,鬼故事是日常交流的一部分,是现实,就像马尔克斯的阿拉卡塔卡。在这里,我逐渐学会了一本正经地说谎,用一种平静的语调讲故事,将“小说”伪装成“非虚构”。白天眼睛里满是钢筋水泥,我和李黎穿梭在双子塔和批发城之间,逛遍会展中心和城中公园,摩天大楼旁倚靠着热带雨林。夜晚钢铁变成霓虹,酒吧街站满了招嫖的妓女,一张桌子上往往齐聚着六大洲四种肤色的人,像极了赛博朋克2077里的“夜之城”。来这座城市两年,仿佛就是一眨眼的事。李黎打算去石油公司工作,我决定继续申请读博,死磕一位心仪的博导。李黎学的是“商业与经济”,我则是宗教学门下的“印度教研究”,二者的就业差异和国内没什么两样。这些天我焦虑得要命,她则不管不顾,决心要在最后玩个痛快。我们本科就是朋友,异国他乡自然共租一个宿舍,这些天她总是夜不归宿,白天也不见踪影,偶尔一阵风一样冲进来,把几样化妆品胡乱收拾进包里,又像一阵风一样飘出去。这天她在屋里拾掇半天,出来后满头汗,盯着我问,曾然,你见到我那支“萝卜丁”口红没?李黎是东北人,有时候其实是正常说话,在我听来就有点儿冲。我那时正一个劲刷新邮箱,心情不太好,脑子里也一团糨糊,就回了句,鬼知道。刚说出口我就后悔了,但也不能收回来。李黎瞄了我一眼,没说话,挎起包就走。

到了晚上她还没回来,这也不奇怪,我刷新了下IG(Instagram,一款社交应用软件),看到她在酒吧街我们常去的那个位置,周围坐着肤色各异的男女。嗯,玩儿得挺开心。我点了个赞,花了十分钟编辑好一条评论,配上合适的表情符号,却没能发出去。我刷新了一下,发现自己被拉黑了。

我扔掉手机,闭上眼睛,灯依然开着,眼皮有些刺疼。开关就在墙角,我不想起身。迷迷糊糊的,我想起读本科时的事。那时有个男生和我关系蛮好,留着波拉尼奥式的卷发,总是讲些不太好笑的笑话,容易脸红。我有点喜欢他。后来李黎加了进来,像所有烂俗的故事一样,他们恋爱了,男孩本就是为了李黎才和我搭话。李黎是个怎样的人?名字像《繁花》里的李李,但我觉得更加好听,二声扬上去,让人不自觉地微笑。一米七五的个子,鲻鱼头染成蓝色,总是穿宽松的卫衣长裤,嘴唇倒是永远鲜红,笑起来像来自戈达尔的电影,狡黠、迷人、轻快。我?呵,请回忆一下班上那位刘海永远遮住眼睛,眼镜超过一千度,八百米永远落后别人一圈的女生,不要假惺惺地说“这也蛮好”,不需要。

我不想失去李黎,或者说,不想失去这个世界。高中前的一切都是死水,大学时稍微荡起些涟漪,来到这里后,万事万物才向我打开一道口子。我和她生活在一起后,时常暗中模仿她的习性、打扮,像一只想占据人躯壳的鱼。放长假时,我们会去霹雳州或纳闽拜访原住民,我在那里熟谙了虚构的技艺。在那些个人鬼共生的地方,没有真实与谎言,一切由灵构造,你的幸运可能来自“hantu”的关照,不幸则是“jinn”的纠缠。李黎对这些不感兴趣,我就一个人去,我发现自己能越来越熟练地伪装,和陌生人在一起时,讲述自己的过往时,我成了另一个人。不知道李黎有没有觉察到我的变化,我想她并不在意。我不愿失去这种生活,丝毫不想念家乡或母亲,我不能回去,不能。

从床上翻下来,换好衣服——火焰图案卫衣、登山长裤。我照了照镜子,从包里翻出咬牙买下的“萝卜丁”口红(绝不是李黎丢的那支),认真涂了涂,颜色很鲜艳,像血。其实我很少一个人在夜里出门,即便在努力适应,这座城市的夜对我来说仍太过粗犷。比外滩还多的人流、轰鸣着驰过人行道的跑车、戴白色头巾朝你搭讪的印度男人,还有满街飘逸的香水味和狐臭。也许每座都市的夜晚都是如此,也许其间有着刺激和欢乐,但它们离我太远。我又一次失落地意识到,离开了李黎,我将回到原点。

霓虹闪耀,人潮流动,有人席地弹唱,有人跪地乞讨。裙子短似比基尼的少女擦肩而过,我侧身搭上一辆巴士,环绕空调的冷风短暂地抚平了燥热。

观光巴士上挤满了人,唯一的座位旁是个黑人,挂着宽大的头戴式耳机,摇头晃脑,丰满的下嘴唇上刻着一圈字符,应该是文身。我慢慢踅摸过去,坐下时黑人抬头望了我一眼,瞳孔漆黑,紧接着他朝我笑了笑,下嘴唇的字符延展成浪,是一个女孩的名字。观光巴士摇晃着开过石油双塔,水晶般通透的塔,曾是世界最高的摩天大楼,如今是世上最高的双子塔。夜晚,霓虹覆盖万物,双子塔仍洁白矗立,灯照不到它,人也无法抵达,钢铁的造物笼罩在白色的光晕下,竟有些圣洁。车厢里传来音乐,不是原来的背景音乐,一个亚裔男孩把随身音箱放到地上,同伴将手机对准他后,他开始在空位上跳舞。

下车,走向城市密林的边缘。Pel.Klang站,我来过这儿许多次,搭车一小时就可以到黑风洞。那儿是我少有的憩息地,无需李黎的陪伴,甚至更加少有的,我宁愿自己一个人去。红色的轻轨列车进程缓慢,车厢里空荡荡,只有舒缓的钢琴曲在头顶盈漫,像一层雾。窗外,城市的骨架变成海,列车漂浮,钻进倒映的星星的孔。我闭上眼睛,吉隆坡的轻轨不似高铁,仍带着绿皮火车那种原始的震颤,浪拍过,一下、两下,睡意随摇晃潜入,雾中传来细微的小提琴声,像摇篮曲。

到站时掀起了巨浪,我的头一下磕向前座,金星冒了三秒,睁开眼后看到站台外矗立着巨大的神像,夜灯隐约打在它身上,显出森然的浅绿。我摇晃着脑袋走出车站,在神像旁停了会儿,黑暗里它显得好像比白天更大些,“神猴”哈努曼,罗摩的弟子。更远处,金色的战神穆尼干守卫着洞口,身后是272层的彩虹阶梯,光无法探入,某些生物在夜里挥动着翅膀,是鸽子,或是蝙蝠。

黑风洞在夜晚禁止入内,这里是印度教的圣地,传说曾居住着湿婆神的子嗣。洞穴更深处,蓝色的毗湿奴用五生法螺守护着世界,在遥远的迦梨时代,他曾化身为鱼,谁向他祈祷并献上生命,就能在下一个时代重生。

这两年间我与那些印度的神祇们相交匪浅,但此行我意不在此地,而是距黑风洞五公里外的安镇,那里生活着自马六甲王朝便栖居的原住民。绕开那些古老的神祇,路灯撑起一条小道,五个世纪以来,马来西亚历经战火,葡萄牙、荷兰、英国、日本,每一次殖民的战舰到来前,小道便会消匿,原住民像幽灵般散去,在遥远的美洲的森林、非洲的荒漠、欧洲的峡谷,乃至南极洲无人区的冰缝里,原住民们潜伏、扎根,待蝙蝠在黑夜(而非白昼)倒挂,第一只鸽子从黑风洞飞出,他们便如烟一般升入大气,随着舶风、信风、黄雀风、落梅风,以大于六百公里每小时的速度,从世界各地飞回、凝华,由烟雾里化出身躯,重归安镇。

自然,我不会相信这番传说。至少在这个世纪,安镇通上了电灯,架好了天线和基站,能连通IG与YouTube。远远地,我望见火光,有歌声传来。接着是鼓声,一阵阵有节奏的踩踏声、萨佩(木琵琶)的弹奏声,很久之前我曾听过这种韵律,那时他们在举办祭典。我开始疑心自己的好运,两年来我只遇上过一次祭典,那是在泰米尔历的“大宝森节”,超过十万的信众麇集黑风洞,苦修士们用银针刺穿双颊,顶着铜罐攀登彩虹阶,我和李黎被人群挤着,游鱼般穿过缝隙,在临近窒息前返回车站。那天直到傍晚,我和她都待在候车室,有些置气地望着外面的游客和教众被驱散,警察在“哈努曼”和“穆尼干”旁戒严,洞口接二连三地飞出白鸽,在天空盘旋一圈后四散逃开。待到鸟去兽散,天已黑透,最后一班轻轨也载满人离开,李黎这才拉起我的手说,走,咱四处逛逛。那也是我们第一次踏上去安镇的小道。

入口处倒不难找,但有那么点《桃花源记》的意思,刚进去的地方极窄,之后就好了,豁然开朗,甚至生怕你迷路似的,安有一排路灯。说来也怪,我和李黎朝窗外望了那么久,竟没见到一个人发现这入口。据阿森——我们之后认识的原住民,一个秀气的棕发男孩说,外人结伴不能超过三个,超过了就找不着入口。我先前说过,安镇并未完全隔绝现代文明,因此我对这份神秘主义的说辞抱有怀疑,但就我和李黎(多是我一个人)造访安镇的经验来看,的确极少见到外来游客。我也没那个心思追根究底,来一次就做一次客,世上有许多秘密,比方魔术,还是永远不要揭晓的好。

那天,印度教狂欢的庆典刚刚结束,暗处的小镇却又燃起篝火,不具名的鬼怪现身湖畔,原住民手拉着手,舞蹈、摇晃,隔着很远传来歌声。近处,赤裸半身的少女抱着萨佩弹唱。火焰映在他们每个人脸上,他们好像都醉醺醺的,一群健硕的成年男性佯装中箭,眉心和胸口涂着红泥,一个接一个跳入湖泊。月光下,他们像一群发光的鱼,游啊游,湿漉漉地上岸,身上的红泥连同原住民的印记都被洗掉,变得澄净、透明。我和李黎像是两只误入纳尼亚的小兔,我转身想跑,李黎却攥着我的手往前靠,一位留着棕色长发的男孩从篝火旁起身,瞪大双眼望着我们,没有说话,转身推了推坐在一旁的同伴,让他移出两个空位。

那是属于狄俄尼索斯的夜,我们饮了当地的米酒,用蹩脚的印尼语交谈,篝火将每个人的脸烤得通红,那个叫阿森的棕发男孩让我们试着凝视那团火,如果有一瞬眼里的一切消失,火焰像蛇一样钻进瞳孔,就能净化心里的罪。我兴奋极了,李黎却不以为意,无聊地坐着抠手指。起先探险的劲儿过了后,她更愿意回到钢筋霓虹的都市,坐在长街上饮酒,同华人猜拳或和白人跳舞。我则望着那团火,携着连自己都觉得好笑的虔诚。火,来自燧人或普罗米修斯,赫拉克利特眼里宇宙的形态,波斯人信奉的神,无论它是什么,那一刻我将自己献了上去。

此后两年,我多次一个人到访安镇,却再未碰上那样的祭典。在今天这样一个苦闷的夜晚,我又一次听到歌声。看到那团燃烧的火时,我几乎哭出来。阿森笑着迎向我,他穿着赭红色的袍子,头戴白色围巾,绾起了那头漂亮的长发。阿森说他就知道我今天会来。

今晚的祭典和两年前那次有些许不同,鼓声很重,原住民手拉手结成长长的队伍,在湖畔围成一个半圆。他们随着鼓点的节奏交替抬起左右腿,在一次次踏落时晃动脑袋,口中唱诵着的不似歌声,更像是某种咒语。我坐在篝火旁,托着脑袋,静静地望着,月光下他们的影子漫漶不清,像水一样连成一片。忽然,从脖颈传来一阵寒意,我转回头,不知从什么时候起,围坐在篝火旁的只剩我一人,阿森、那些原住民们都像风一般消失了。从身后传来踏步声,齐整、庄严,巨大的阴影覆盖我——一团斑驳的、原住民们聚拢的影子。

我努力使自己不要发抖,转过身——看到一张张脸,像同一个人的化身。他们都面带微笑,脸稍稍向上抬起四十五度,身体靠在一起,摇摇晃晃。篝火将我的影子抻得很长,后背很烫,浸满了汗。我看着自己的影子不断扭曲、变幻,同前方那团斑驳的怪物相触,被挤压,被瞬间吞没。他们围着我,举起我,火焰映在我的火焰卫衣上,天空压住我的脸。

我想起那些阿兹特克人的献祭,牺牲者被摁在黑曜石床上,剖出心脏,血从红色流成黑色,我也会那样吗?好像有所不同,我被托举着,一步步来到湖边,停下后,他们又一齐开始诵唱。每一个动作,每一处细节,都像被精密操控着的仪器。也许为这一幕他们已经准备了太久,也许两年前我和李黎贸然地闯入时,有一个女孩正刚刚从世上消失。

四肢被钳住,我用余光扫向那片湖。湖面平静,隐约有光在闪烁,光点慢慢地浮起,水泡中出现一张脸,是阿森。紧接着,两张、三张、四张……越来越多的脸浮起来,等着我,望着我。大脑在恐惧中变得迟滞,一切都那样迷惑,是梦吗?还是神的恶作剧?

忽然间,鼓声变得凌乱,原本齐整的歌声也似乎乱了节奏,神圣的祭典遭到侵入,机械般精密运转的仪式出了一丝差错——李黎站在入口处,扬着天鹅般的颈,浅蓝的头发在夜里变成黛蓝,高挑地立着。我努力偏过脑袋,隔着那样远,但我知道她在看着我,我知道。

李黎从怀里掏出什么东西,叼在嘴上,向前迈了两步后,用力地吹响。

二

吉隆坡其实很无聊,不下雪,冬天也溜不了冰,空气里总有股香料味儿,熔炉样的城市里住着些熔炉里的人,但总比霹雳州要好,那里曾是用来流放罪犯的地方——曾然却偏爱往那样的地方跑。她对马来的原住民有着异常的兴趣,说是为了研究“宗教学”,我看不是那么回事。

我不信什么神呀鬼的,但也不觉得“人”能主宰一切,总归有个比“人”更高点儿的存在,也许叫宇宙,也许叫命运。

刚来吉隆坡时,我总是会在天上看到整排整排的飞碟,在夜里像群发光的鱼一样飞过。

我经常会想,也许某一天,外星人就会突然地到来,轻轻摁下按钮,将一切牢不可破的事物摧毁;那些自以为是的政客、将命运挂在嘴边的教师、沉浸在青春戏剧里的少男少女,原本高高在上的存在被来自更高处的下坠摧毁,一切也只不过是一瞬间。既然如此,既然在宇宙无垠的尺度里,谁也不敢保证下一秒的存续,那为什么所有人都还那样严肃,那样安然地被规训呢?曾然说,我这是杞人忧天、异想天开,大多数人不会想那么多,仅仅是活着而已。话是这么讲,但我知道她同样对这个世界的秩序充满疑虑,不然也不会跑去学什么“宗教学”。

在吉隆坡这两年,曾然拽着我逛遍了霹雳州的雨林和纳闽的小岛。在那些毒蛇与仓鸮栖居的地方,曾然在原住民的火堆前跳舞、唱诵,痛快地饮下奇恰酒或瓜拉纳。有一回,她喝下一整碗藤树皮熬成的药汁,昏睡过去三天三夜,醒来后上吐下泻,翻着白眼一个劲儿地说自己见到了好多的神,有迦梨、湿婆、毗湿奴、悉达多、哈努曼和穆尼干……所有的神祇都光耀灼人,口中念诵着“唵”,那个印度教里宇宙的初始之音。

我简直要急疯了,把附近的医生找了个遍,好在这症状只持续了一个早上,当正午的阳光倾洒在她脸上时,她一下子跪了下来,仰起脸到四十五度,对着太阳的方向说,太阳,啊,血淋淋的太阳。然后一头栽了下去,再次醒来后木讷如初见时那个坐在教室最后一排角落里发呆的女孩。谈起这三天的事,她只是摇摇头说,啊?怎么可能。

从此我不再支持她那些冒险,只是偶尔再陪她去一去安镇,那个毗邻黑风洞的神秘小镇。我一直认为,曾然的性情就是在那个夜晚后遽变的。印度教狂欢的“大宝森节”,我和曾然被黑风洞前乌泱泱聚拢的教众和冬日的疲惫击垮,到了夜晚,却偶然潜入一座同在举行庆典的原住民小镇。我对万事万物存有疑虑,包括那些玄秘之境,秉持的永远是“不相信”与“无意义”这两道护身符。曾然却很自然地接纳了眼前之事,对她而言,未知似乎代表着某种可能,某种拯救。她总是说,自己只是一个壳,想要被某些更高的东西占据,哪怕失去自我。

那个夜里,曾然盘坐在地上,痴痴地望着眼前的火,像一尊雕像。火舌透过眼镜在她的瞳孔中乱蹿,她连眨都不眨一下眼,有那么一瞬间,我似乎恍惚了,觉得她真成了一个空洞洞的容器,有什么东西正在悄悄地潜入、占据一切呢?我不知道。

那个叫阿森的原住民突然拍了拍曾然的肩膀,她一下回过神来,笑着和他搭话,用蹩脚的印尼语讲些自己的事。我在一旁越听越迷糊,甚至怀疑记忆出了差错,她真是在讲自己吗?怎么听着都是些我会干的事?曾然一个劲儿地聊着,我从未见过她如此健谈,火焰闪烁,她的脸因兴奋或灼热而微微透红,挂在鼻梁上的眼镜有些脱落,她用手扶了扶,其间瞟了我一眼,像是终于忆起了我的存在,脸上的神情一下子凝住了,像是尴尬或懊恼。她把脸偏了过去,继续对着火焰讲述——声音变得很低,逐渐漫漶,无法听清。

阿森,一点儿不像霹雳州或纳闽的原住民,印尼语讲得很正宗,甚至还会说些英语,只不过会把元音里的“u”发作“oe”。他的鼻梁挺拔,唇髭和胡茬处理得干干净净,头发却很长,棕色,像是海狸。让我想起大学时的那个男生,也是这样的长发,轻佻到让人厌恶,总讲些自以为是的笑话,如果早知道……

我突然有些脊背发凉,附近,篝火外的原住民似乎悄悄望着这里,不远处有一片湖,湖心升起点点亮光,也像是人的眼睛。我用力戳了戳曾然,她不为所动,仍出神地看着眼前的火,嘴巴一张一合不住地念叨着什么,像是祭典里通灵的女巫。我一把拉起她就往外跑,沿途的原住民纷纷散开,倒未遇上什么拦阻,阿森在后面用英语说了句,走吧,放心走吧(go,just go)。我只顾着跑,没太在意。

从那以后,曾然就变得不太对劲,身上有股“疯劲儿”。从雨林回来后,我再不能忍耐她,她好像也乐意自己一人去“探险”,我曾熟悉的那个女孩变得越来越远,那个沉默着,好像总是远离人群的女孩,《花与爱丽丝》里的花。

临近毕业时,我感到我们之间的关系已产生太多裂痕,有些原因我清楚,有些我也弄不明白。我开始感到害怕,害怕与她共处一室,害怕看向她,害怕发现那张脸变得越来越陌生。在吉隆坡的街头、酒精和霓虹里,我感到安全,未来我也将生活在这儿,十年、二十年,不去考虑那些存在的谜题,不去思索答案,直到那些更高的事物到来,摧毁一切。

今晚曾然的情绪不太好,我能理解,背上包出门,外面的空气比来时更燥热些,夜开始舒展,钢筋水泥丛中的欲望渐次苏醒,远处的双子塔亮起白光,我只想喝酒。在吉隆坡,有那么几个地方我们常去,茨厂街的华人最多,惹兰街小吃遍布,免登路适合蹦迪,喝酒还是去兰波街最好。那条狭长的街道靠近生命之河,夜里九点后整条河流铺满蓝光,光晕自底部升起,同空中的薄雾汇合。坐在露天吧台处往外望,就像坐在海里。

我四处逡巡,有些魂不守舍。兰波街永远热闹,露天吧台搭建在酒馆外,DJ将音乐从电子到流行再到嘻哈不断切换,隔着生命之河能直接望到独立广场的塔钟,塔尖裹着一团暗红,像是中世纪的古堡。近处的人群像鱼,尖吻鲈、黑线鳕、红点鲑、灰蓝鲭,热带鱼、亚洲鱼、秘鲁鱼,站着或是坐着,混进不同的鱼群,在酒里潜游,醉成蓝色。

在常去的位置坐下,和几个熟悉的面孔应承一番,掷硬币、投杯球、抽纸牌,我总是赢。Lily,Lily,身旁的黑人女孩笑着朝我呼喊,牙齿齐整明亮,下嘴唇上有一处小小的文身。我之前不认识她,但很快被她的热情俘获,一圈又一圈地碰杯后,我有些醉了。斜靠在椅子上养神,天已经很暗,我胡乱编辑了张合照到IG,想了一想,没有设置“屏蔽用户”。

曾然很快给我点了个赞,我继续等,不断刷新界面,想要收到一条私信,哪怕只是一条评论,今晚上的芥蒂就算过去了。可是没有,一分钟、两分钟……十分钟,我不断点开曾然的头像——一只发光的热带鱼——情绪没来由地爆发……

把手机扔到一边,我感到心烦意乱,也没了继续喝酒的兴致。起身作别时,黑人女孩凑近,轻轻抱了抱我。

三年前的某天,似乎也是这样的夜晚,和曾然因一件小事置气,我独自在街上游荡。我看见一群银色的光点,包围着星星,像鸟或是鱼群,徘徊、穿梭,从猎户座α绕到天狼星,眨眼间连成三角,框住夜里最亮的恒星,组成“普罗维登斯之眼”。我知道它们框住的只是幻影,但还是为那颗星星紧张,银色的三角不断收缩,凝成一点,与天狼星重合后消失。

消失的到底是那群光点,还是原本的星星?遥远的光经过大气折射,仍在不断闪烁、晃荡,我望着它们,感到晕眩。

今天夜里没有星星,天空时而出现光柱,来自霓虹或街灯的反射,但是没有星星。生命之河升起,蓝光涌上桥堍,街道依旧喧嚣,百货大厦五光十色,人的肌肤映上光影,仿佛席勒的画。吉隆坡的夜永远如此,东京、纽约、上海,也是如此。我漫无目的地走,越来越疲惫,酒精流过右心房,街道变成海,一瞬间的战栗后,眼前出现一个人的脸。

棕色的长发盖过耳朵,穿着巴达维亚红袍,眼睛有些阴沉,街灯在地面投出一道黑影,他就站在那里,静静地望着我。我来到那人跟前,仔细地确认那张脸,是他,没错。

你怎么会在这儿?我问。阿森向前走了一步,阴影投在他的脸上,使他看上去有些颓惫。他看了看我,一把抓住我的手。世界一下子消失了,光流进黑洞,耳边听到风声,眼睛失去作用,却仍能“看到”。吉隆坡化作平面,街道是线条,人群是点,由一个点跳向另一个,我们是升起的雾。蓝色的生命之河通向独立广场,双子塔被幽灵环绕,兰波街麇聚着光点,能看到Pel.Klang列车火红的壳,也能看到空荡的内部。列车通往黑风洞,意识随之游动,蟒蛇和蝙蝠离开巢穴,神祇睁开了眼。

再次具备身体的实感,眼前是巨大的穆尼干神像,阿森站在一旁,脸色有些苍白。生命中重要的时刻好像就这么到来了,一切仍未毁灭。几只白鸽从洞口飞出。我转头看着阿森说,你想要做什么?

他指了指远处,草木遮盖的地方,一点点光泄了出来,是通往安镇的小道。阿森的脸庞白得吓人,他往后退了几步,使自己离神像的位置稍远一些。我说,那里怎么了?阿森喘了口气说,曾然有危险。我一下子抓住他的手臂,那只手很轻,在灯光下显得透明。话还没出口,阿森打断了我,我的时间不多了,照我说的做,只有你能救她。

我望着他,还有那双透明的手,他的嘴唇很干,身体好像在发颤。这就是我一直在等待的时刻吗?我不害怕,甚至不觉得困惑,无论即将到来的是什么,我都能接受。

阿森指着洞口的彩虹阶梯说,爬上去,穿过黑洞,在苏巴玛神像旁,找到毗湿奴像——停、停,我打断他说,我根本认不出你说的那些神。阿森说,毗湿奴,蓝色的神,胸前饰着宝石,颈上缠着璎珞,有四条手臂,明白了吗?我说,蓝色,四条手,明白。他接着说,那四条手上分别持着法器,其他都不用管,把那只蓝色的海螺带出来,记住,其他都不要碰。我点点头,阿森又往后退了退,额头上渗出汗。更远处的光在闪烁,我似乎听到歌声,最后再看了阿森一眼,转身向上攀爬。

曾然,曾然。我念叨着她的名字,好像突然明白了这些天不断在体内翻涌的情绪是什么。我害怕失去她。无论喝下再多的酒,装作多么不在意,她总是缠绕在我生命中的最重要的那根线。我们是虾虎鱼和枪虾,没有谁主导谁,分离后的双方都脆弱而危险。是有些嫉妒吧……她打开了一扇我无法进入的门,虾虎鱼会变成发光的鳍鲨,爱丽丝会掉进兔子洞,女孩会长大。但那又怎样呢,我爱着她,我们不要分离。

272层彩虹石阶,我踏得很快,脚步激起回声,飞出一群群蝙蝠。临近洞口处,一条白蛇钻了出来,绕着我游了一圈后,从石阶上坠落。黑洞后面才是神庙洞,我必须穿过去,夜很静,能听到蛇的呼吸,闭上眼睛,咬牙往前跑。一切都消失了,此刻,心跳声与脚步声重叠,一点点光渗进来,睁开眼,只有蓝色。难以形容的蓝,像是某种玉器,带着青釉的缥光,毗湿奴坐在那里,摊开四手。从上至下,轮宝、莲花、海螺、神杵,每样法器都裹着青玉色的皮,海螺泛着荧光,从波浪的纹路里传来歌声。我听到一代人的死,有关女孩、献祭、侵略和遗忘。

我接过海螺,毗湿奴的眼角滑下一颗蓝色的泪,洞穴被点亮,照出无数隐匿的魂。我挟着它,并未返还,而是循着光继续往里走,尽头有一处缝隙,蓝光泄出,同更大的外部世界汇合。歌声仍在振荡,来自海螺,也来自缝隙之外,我穿过去,来到祭典的边缘,曾然在湖畔望着我,我举起海螺,毫不犹豫地吹响。

起先是火的熄灭,接着是歌声的消失,环绕曾然的原住民蓦地涌向我。我从海螺里吹出一团蓝色的雾,他们在靠近时凝固,变成冰,又升华成气。更远的地方,湖心卷起漩涡,闪着光的水泡被吸入后破碎,地面刮起风暴,石屋化作齑粉,我跑向曾然,抱住她。

一切事物都被改变了吗?好像一切如旧。阿森像影子一样来到我们身旁,他的脸已变得近乎透明,光从他身上穿过。我问他,这是怎么回事?阿森稍微低下头说,很久以前,也有两个像你们一样的女孩……这一切不会再发生了。我说,嗯,不要再发生了。曾然抬头望向他,想说些什么。阿森笑着摇摇头说,没关系的。Go,just go。

通往安镇的小道闭合,我们坐在街边,曾然捂着脸哭泣。不知过了多久,我把从毗湿奴手里拿来的海螺递给她,它已经失去了光泽,变得和海边寻常的贝壳一样,有着淡白色的波纹。曾然断断续续地给我讲了这只海螺的传说:很久以前,名为“五生”的恶魔偷走了吠陀,将其藏在海底,毗湿奴化身为鱼,打败恶魔夺回圣典,用来打败恶魔的海螺就被叫作“五生法螺”。

我对这个传说不感兴趣,望着夜空中终于出现的天狼星发呆。过了一会儿,曾然抱了抱我,又给我讲了个来自她阿妈的故事,关于深海里,一群发光的鱼。