“画者”丁捷 ——丁捷新书《时间投下的诱饵》南京分享会之后

当百万级畅销作品《追问》连续七年高踞全国各种图书榜和热搜榜,《望洋惊叹》新晋徐迟报告文学奖之际,丁捷已带着他的手绘诗画集《时间投下的诱饵》,在南京方所与读者共赴一场关于自我、时间与热爱的深度对话。

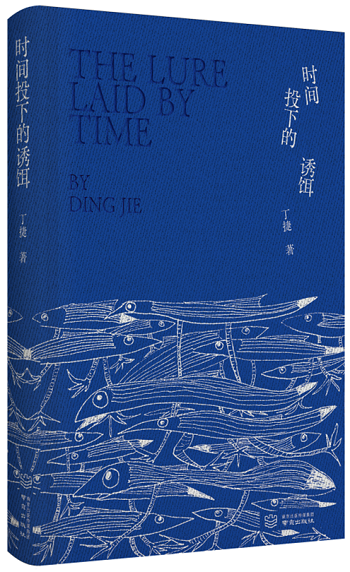

丁捷手绘诗画集《时间投下的诱饵》

他的绘画和诗歌,与他那些深度介入社会的报告文学,是完全不同的两个体系,是由完全不同的两个自我创造出来的。《时间投下的诱饵》,这本独具性情的书,也是真正意义上走进丁捷内心的一部作品。

正如丁捷在分享会上的自述,“其实出这本诗画集,我心里非常不安,跟几十年前出第一本诗集的心情完全一样,有点自卑,没有把握,既怕绘画界的人骂我,又怕诗歌界的读者和诗人鄙薄我,感觉自己完全是个小学生。虽然这是我的第34部作品,但这本作品比较特别,是我中年之后回归少年的诗歌写作,是我中年之后突然开启的绘画心路历程。”

丁捷从十几岁开始写作,早期因为诗歌被关注,并被保送南师大。青年时代留在母校学习工作,办过学生报刊、文学社,刊物打字机打出来的印刷体旁边需要配图,他就自己用刻字笔在蜡纸上画线条画。也许,这就是其中年后创作针管画的源头。

后来,机缘巧合下,丁捷写了一些纪实文学作品,当时通过采访犯罪分子和公安英烈,让其在心理上突破了校园围墙的界限,开始自主地关注社会百态,创作内容也从青少年成长题材开始转向社会现实,并创作了反腐纪实文学《追问》。

从体制内身份,到凭《追问》创下百万册销量的“全民作家”,丁捷的人生似乎始终在“坚硬”与“柔软”间游走,他给自己取的网名叫“变相怪捷”,因为他觉得他像金·凯瑞饰演的角色那样,白天是遵守规则的公务员,夜晚是具有强大力量的“自由者”。

鲜少有人知道,这位写出《追问》的“犀利观察者”,少年时便爱诗歌与周星驰电影。他说人到50岁,再看《大话西游》里孙悟空扛着金箍棒回头的镜头,突然读懂了喜剧外壳下的悲剧内核——这份“回到少年忧郁”的心境,让他重新捡起诗歌。

由于写诗时忍不住在稿纸边缘涂画,从此,丁捷便开启了“诗画同行”的创作。出差时在宾馆信封上的随手涂鸦,如今已攒下三四百张,尽数捐给母校江苏省海安高级中学的文学艺术馆;面对0.8米到2米高的画幅时,仅靠一支细针管笔,以成千上万笔细细渲染,一旦落笔出错便无法挽回。在别人看来难以坚持的过程,在他看来却是一种“灵魂”的沉浸。

秘密似乎就藏于丁捷下面这段自述中。

“把自己束缚在一支小笔、一种颜色、一方画纸之内,反而能让人飞扬起来,这和人生一样,没有绝对的自由,自由是在受束缚、守规矩的情况下,内心适应了规矩,有了自觉的规则意识,然后才能实现精神上的自由,我觉得画画就是这样,特别能表达这种自由。所以我画画只用单色、一支笔、一张白纸,从头到尾完成一幅画,同样一支笔要画很久,我收集了很多用掉的笔,装满了一个钢架磁力盒。”

原来,到了中年之后,“画者”丁捷,似乎更契合他的内心。

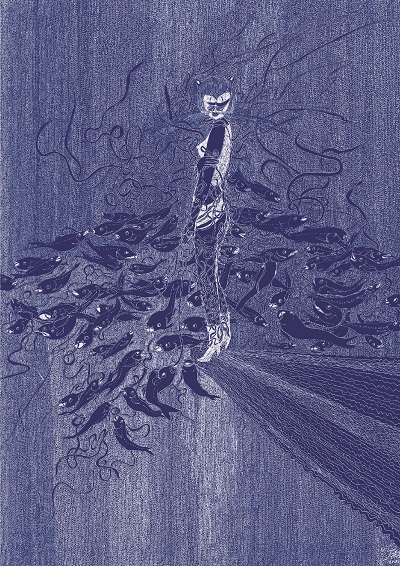

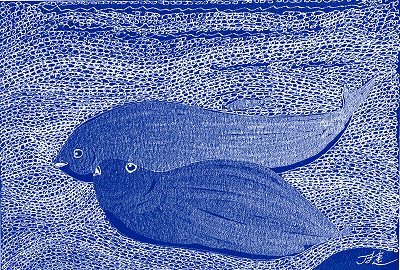

丁捷《时间投下的诱饵》画作,南京出版社

新书《时间投下的诱饵》里没有宏大叙事,只有丁捷在失眠、孤独时的情绪涌动——诗与画并非一一对应,而是意象与心境的共振。很多诗歌画作,都来源于生活。

他写南京珍珠泉:

过去的一游

在梦的痕迹里很浅

是因太透彻而太浅吧

我想捂住

那些羞涩的珍珠花

别搅和着往事漫升

沿着若隐若现的情绪之岸

伴着迟疑不决的影子走动

看到自己

年轻的眼睛不肯苍老

像什么扎进气色平缓的水面

击起的波纹不肯消尽

让我一惊一喜地

退也不是

进也不是

一会儿我感到青春的嫩绿

咯咯咯地笑个不停

四周全是回声

所谓“过去的一游”,不过是借由回忆,与曾经的自己重逢。此刻,丁捷好似回到了少年时期,敏感又细腻地捕捉周遭人事,画笔在手中自然而然地于方寸间施展,细腻的线条,被无数情绪包裹,那个张扬、感性的自己回来了。

我们就是这样在矛盾、纠结、摇摆中生活。丁捷说看到南京丹凤街夜市里小商小贩为抢一个摊位,心里会难受;看到楼下小店三番五次换门面,从卷饼店到麻辣烫店,突然想到背后是无数年轻创业者的窘迫人生。这些藏在市井烟火里的悲悯,是他中年敏感的馈赠,也是他与世界对话的方式。

丁捷《时间投下的诱饵》画作,南京出版社

其实,丁捷大学毕业之后就没再画过画,但一直保持着看画的喜好,古今中外的绘画看了很多,范围可能比文学还要全面,包括世界各地的壁画、岩画以及世界各地大师的作品,甚至买了全套几十卷的壁画集,在家里慢慢看。

“我觉得表达能力不在于手练得多,而在于心悟得多。眼睛看得多、心悟得多,自然就能做到心到手来。”丁捷坦言。

何同彬在分享中直言,丁捷的创作印证了50后、60后作家的“创造性渴望”——中年写作不是迟暮,而是“在累累果实与迟暮秋风间转换”,这本诗画集正是他“自由的个人神话”的体现;南京大学教授叶子则感慨,丁捷在出差间隙仍能专注创作,这份“在日常间隙里深耕热爱”的坚持,是当下许多人缺失的“苦修”精神。

《时间投下的诱饵》里有这样一首诗:

早晨九点零一分

我从解放路大院起床

夜晚二十点又半

斯大林街的格瓦斯

就着

那一盘油汪汪的马肠

汽车绕过人民广场

摇下玻璃窗

好听夜半维语

大雪漫过膝盖的时候

出不了小城

找临街的窗下喝酒

远处的山尽在眼前

壮美几乎碰到额头

许是喝高了

一次一次地

谈不上欣喜若狂

谈不上黯然神伤

敲一个电话

喂,喂啊

您哪,请让我的家人听话

这一切

如今,果真远了

与伊宁的距离

用脚丈量是三年

用心丈量是半生

这首诗源于丁捷借调到新疆的经历,第二创作原乡的异地风貌给了他很大的启发,更给了他独特的艺术视角。新疆的景色壮阔,光线也好,但从戈壁或沙漠看过去,一马平川,几百平方公里没有什么东西,看似荒凉没有层次,但细细观察,在光线变化下,能看到一层一层的气浪。——这份观察被丁捷融进画里,线条间藏着天地山川的舒展;诗里则有对“时间”和生存的叩问,正如何同彬所言,这本诗画集让人在时间的宰制下,找到构建自我空间的可能。丁捷画鱼,像庄子与惠子的濠梁之辩,看鱼游,亦是看自己在世俗与艺术间的游走。

久居南京的丁捷,笔下亦有这座城的影子,也有忧郁的气质的情绪之画,它们藏在丹凤街的烟火中,藏在失眠夜的思绪里......若你也想在书中寻得诗意,看见自我,这本小众细密蓝色的诗画集,或许能给你答案。

(作者系出版人,《时间投下的诱饵》策划编辑)