从“一个人的村庄”到“一个民族的厚土长命” ——刘亮程《长命》研讨会在京举行

研讨会现场

10月30日,“刘亮程长篇新作《长命》研讨会”在中国现代文学馆举行,会议由中国现代文学馆与译林出版社联合主办。

中国作协党组成员、副主席邱华栋, 中国作协副主席阎晶明,中国作协党组成员、书记处书记何向阳,中国现代文学馆常务副馆长王军,《文艺报》总编辑刘颋,《人民文学》主编徐则臣,中国作协创研部主任岳雯,凤凰出版传媒股份有限公司副总经理袁楠,中央民族大学文学院教授敬文东,北京师范大学文学院教授张莉,中国人民大学文学院教授杨庆祥、张晓琴,《十月》杂志主编季亚娅,中国艺术研究院副研究员李静,中国作协创研部副研究员刘诗宇等近二十位作家、评论家、学者共同与会研讨。译林出版社社长葛庆文、副总编辑陆志宙分别主持会议的开幕致辞与专题研讨环节。

作为中国当代文学的代表性作家,刘亮程从《一个人的村庄》到《本巴》,始终以深植于土地的诗意叙事拓展着汉语文学的疆界。《长命》作为其创作生涯中的重要突破,不仅延续了作家对乡土中国的深刻理解,更以“厚土长命”的宏大视野,在现代化进程中探寻精神根脉的传承与安顿。这部被作家称为“天命之作”的作品,不仅是其个人创作的重要里程碑,更为当代文学如何回应文化传承这一时代命题提供了富有启示的文学实践。

中国作协党组成员、副主席邱华栋致辞

“从《虚土》《凿空》到《捎话》《本巴》,再到今天的《长命》,刘亮程的写作始终扎根于新疆这片土地的每一个地名、每一处风景”。邱华栋以两次新疆考察的亲身体验为切入点,强调刘亮程的文学创作与西部土地血脉相连。他提出,应将刘亮程的创作置于“新西部文学”的学术框架中加以理解,这一文学现象既不同于1980年代的新边塞诗派,又展现出新时代西部书写的独特气质,体现了多民族文化交融的生动图景;要立足新时代“铸牢中华民族共同体意识”的宏大背景,系统把握刘亮程五部长篇小说的精神脉络。在论及作品的艺术成就时,邱华栋剖析了刘亮程小说的世界性视野。他认为,这些作品在叙事结构、隐喻体系和诗学表达等方面展现出与国际文坛对话的自觉意识。

凤凰出版传媒股份有限公司副总经理袁楠致辞

袁楠回顾了凤凰集团、译林出版社与刘亮程长达七年的深度合作,并特别强调了刘亮程作品出版与中国现代文学馆的特殊缘分,“2018年《捎话》研讨会在鲁迅文学院举行,2022年《本巴》研讨会首次走进中国现代文学馆,今天《长命》再次回到这个文学殿堂。刘亮程近年来的三部重要小说都得到了现代文学馆和鲁迅文学院的大力支持。”

与会学者围绕《长命》的文学特质、哲学内核及文明观照展开深入讨论。

从“飞鸟”到“猫头鹰”:文学视野的深化与超越

阎晶明从创作演进的角度深入剖析了《长命》的文学价值。他指出,从《虚土》《凿空》到《捎话》《本巴》,刘亮程完成了从散文家到小说家的转身,而《长命》则标志着其艺术风格的深化与成熟——“如果说《捎话》和《本巴》证明了刘亮程是一位文学上的‘飞鸟’,那么《长命》则展现了他作为‘猫头鹰’的深刻。”他将这部作品定义为“有神性的现实主义”,刘亮程通过魏姑与长命构建的双重视角,实现了神性世界与凡俗世界的完美融合,以超凡的想象力回应了现代化进程中人类面临的精神困境,体现了作家宏阔的文学抱负与人文关怀。

何向阳以诗心评析《长命》:“四分之一个世纪前,刘亮程凭借《一个人的村庄》获得冯牧文学奖;今天,我们不仅见证了他将这部经典作品的手稿捐赠给现代文学馆,更迎来了他在获得茅盾文学奖后的新作《长命》。这种‘拿得起放得下’的创作心态,正是一个大作家应有的气度。”何向阳认为,《长命》的故事超越了当下文学中常见的“幽灵叙事”,通过魏姑这一“出生入死”的叙述者,构建了一个更具精神纵深的文学时空。“刘亮程以魏姑的世界挑战了我们习以为常的现实认知,这种叙事创新让作品超越了简单的虚实之辨,展现出更为丰富的文学可能性。”

岳雯则从情感结构入手,认为这部作品在书写历史的创伤记忆与现实的荒诞图景之上,展现出作家“极为广漠的心胸”与“深沉的救赎力量”。“作家到了最后比拼的,可能不是文字,不是语言,不是故事,而在于他对这个世界最终极的理解。”岳雯认为,刘亮程正是以其对世界的深刻理解,完成了文学对现实的救赎,为读者提供了一种罕见的精神治愈。这种文学的力量,源自作家内心那个“足以包容整个世界、足以托起这个世界”的广袤空间。

刘颋认为《长命》是一部“生命之书”与“抚慰之书”。她阐释道,小说的视角并非将生命视为整体概念,而是深入其内部的“生”与“命”的构成关系,探索生命的来处与去处。这种探索释放出对敬畏、伦理与仪轨的重新书写,其轻柔而充满敬畏的叙事,如同“不敢高声语,恐惊天上人”,旨在唤醒人内在的神性,为焦虑的现代人提供安放情绪、获得治愈与松弛的空间。

徐则臣将《长命》定义为一部深刻的“生死之书”。他认为,刘亮程通过这部作品完成了对乡土社会核心命题的“文学手术”,对深植于文化肌理中的生死命题进行了全方位的观照。他从叙事学角度肯定了小说的突破性价值,认为魏姑这一形象开创了“站在生死交界处”的诗意穿梭,为当代文学的生死书写提供了全新范式。徐则臣指出,真正的世界性写作恰恰要从极致的地方性出发。刘亮程通过聚焦一个村庄、一群人的命运,让作品的内在力量不断积蓄,最终升华为具有普遍意义的文学存在。

“文体创造”:语言的魔法与叙事诗学

敬文东着重分析了小说的叙事艺术与文体贡献。他强调,刘亮程是一位罕见的文体家,其通过独特的混合视角和细节叙事的交融,为故事赋予了“传奇化”的形态。小说后半部分叙事复杂性的全面发动,展现了高超的结构掌控力,极大地拓展了现代汉语的表达能力与边界。

杨庆祥同样阐释了小说的文体价值。他特别分析了小说中的地理词汇如何形成一套源自西部土地的感觉结构——这些词汇不仅是地域特色的呈现,更是作家感知世界方式的具象化。在此基础上,小说通过重组时间与空间,创造了一个“自由的生命意志的空间”,实现了从生存空间、生活空间到生命空间的三重跃升。“这种空间创造在当代汉语写作中具有重要的方法论意义。”

张莉则聚焦于小说中的女性塑造与诗性气质。她指出,魏姑是刘亮程倾心塑造的一个“地母”般的超凡形象,她穿梭于生死之间,是恐惧的治愈者,其身上体现了强韧、包容与深邃的爱。张莉进一步阐释,刘亮程的写作最终脱离了具体的地方性,通过诗性的飞升,使故事抵达了普遍意义上的“文学之所以是文学的部分”,即到人的灵魂中去,安妥人的精神,这部作品为恐惧的心灵唱响了一曲安眠诗。

张晓琴从同乡与学者的双重视角,分享了对《长命》的见解。她特别关注小说中新疆、甘肃、天津三个地理空间的交织,认为这种空间叙事展现了刘亮程“无法限定地理范围”的文学境界。张晓琴用“以诗意的方式凿空现实”概括小说的艺术特质。她提出,刘亮程以诗意的语言雕刻出尖锐的现实。基于西部生活的亲身体验,她认为小说中的“通灵”描写并非虚幻,而是西部现实的一种诗性呈现。

季亚娅洞察到小说中强烈的历史意识与文明视角。她提出,《长命》处理的是深植于中国人基因中的“恐惧”,以及文明在历经一次次“犁庭扫穴”后,凭借女性的强韧与机变得以存续并重生的宏大寓言。她认为,这部小说是刘亮程关于新疆土地上“中国性”的一次深刻书写,其“启示录”式的结构和语言,具有重要的文明意义。

李静坦言,这部作品不仅是一次文学阅读,对她而言也是一场“认知的校正”,从理性的学术思维尝试回到对生命本真的感知。“小说中两个世界的对话,这种形式创新不仅是一种叙事策略,更是一种认知方式的革新——用一个看不见的世界去包容、去涵纳那个看得见的世界,最终形成万物有灵的世界观。”她认为,这部小说也是“具有社会学价值的文学文本”,以其独特方式触及了中国人关于生死、家族、血脉的底层命题。

刘诗宇认为《长命》中惊悚元素的运用与《本巴》的科幻特质一脉相承,展现出作家突破文学类型边界的自觉意识。两个看似对立的世界间,建立起深刻的荒诞共鸣。这种叙事策略不仅拓展了文本的艺术空间,更以独特的方式映照出现实世界的复杂本质。在刘诗宇看来,刘亮程以“反逻辑”的叙事智慧,跨越边界的写作姿态,对文学传统进行创造性转化——文学的生命力恰恰在于保持对既定范式的超越能力,在各类叙事资源的融会贯通中,开辟新的审美可能。

一部作家的“天命之作”:愿文学“长命”

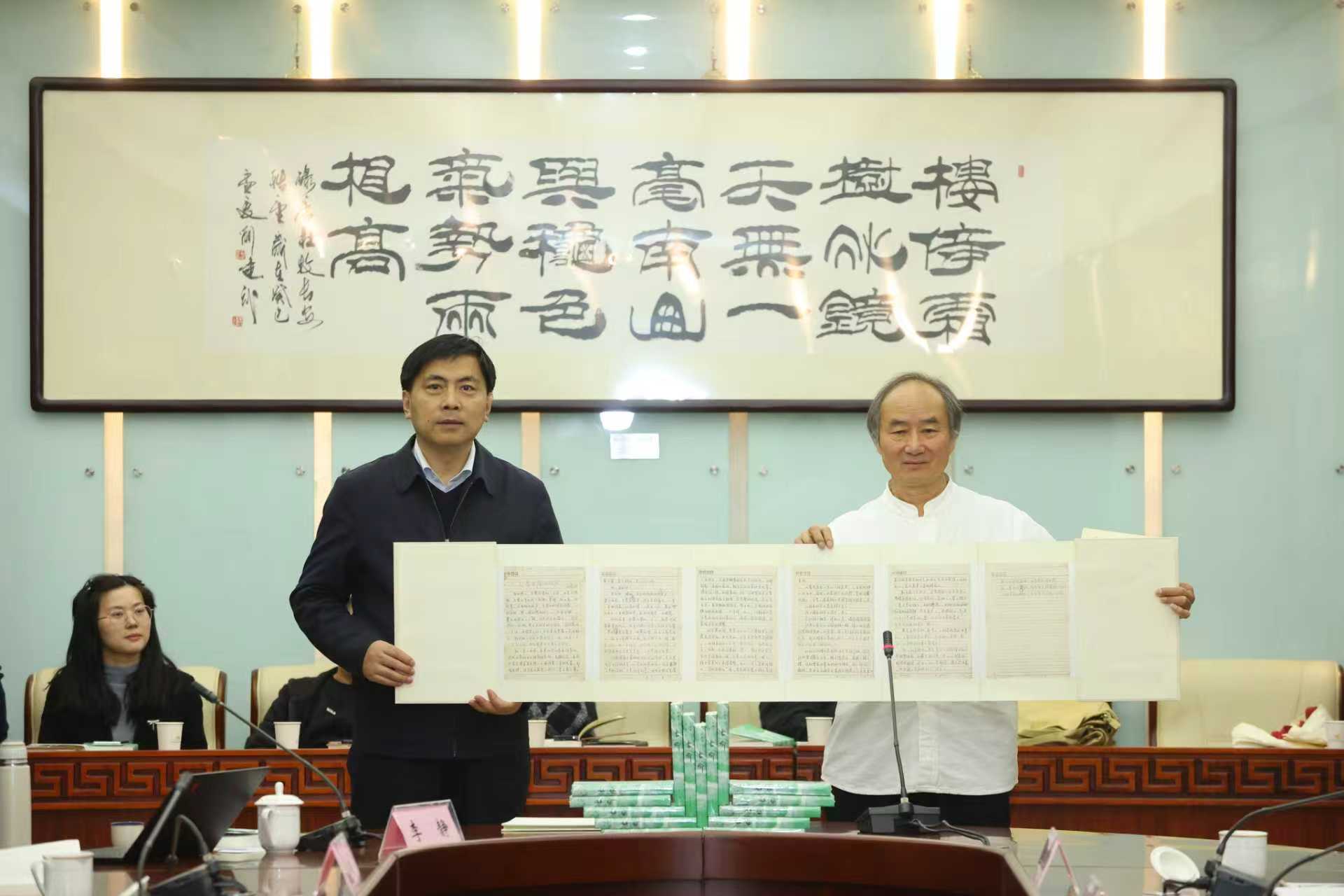

手稿捐赠仪式

研讨会上,刘亮程将散文集《一个人的村庄》中三部代表性作品——《村东头的人和村西头的人》《人畜共居的村庄》《我改变的事物》的珍贵手稿正式捐赠予中国现代文学馆永久珍藏。这泛黄信纸上的笔迹,不仅记录着作家三十余年创作生涯的心路历程,更见证了中国当代散文的重要成就。王军代表馆方接受捐赠,并向刘亮程颁发入藏证书。

刘亮程发言

最后,刘亮程与大家分享了《长命》创作背后的生命故事, “《长命》是我写得最现实的一部小说,主人公长命和我同龄,他的经历也在我的岁月里。我们家也有一段兴衰史,我也有黑夜里恐惧的童年。也回老家祭祖,在那里找回幼年丢失的父亲。《长命》也是续命,我们的文化早已给每个人接续了祖先与子孙同在的千秋万代的长命。只要在这个文化里,每个人的命都是长的。否则我们便只有浅薄的今生。”

“魏姑不仅是人物,更是文学本身”,在刘亮程看来,这个能穿梭两界的通灵者,让文学得以使已成尘埃的祖先与历史重获言说的能力。“每个作家的每一本书都是自己的‘天命之作’,到了一定年龄他必然会写出这部小说。”

正如主持人陆志宙所言:“文学长命。”这场研讨会不仅是对一部作品的解读,更是对文学永恒价值的深情致敬。