我的“关键之书”(四): “我仰望并需要,又因为畏惧她的光芒不时躲开”

“关键”,原指闩门之木,字书上讲横曰关、竖曰键,二者和合戍守于宅前。这也构成了另一重想象,把门闩取下,铺陈在路上,从一个关键性的原点开始纵横交错,向广袤的天地延伸。每个人都有自己的“关键之书”,它是我们阅读史的核心,气质鲜明的精神背景,值得涵泳的生命实感。

2025年10月,“我的‘关键之书’”第四期,让我们一同回到俄苏文学的悠远传统,听不同代际的写作者讲述他们与那片辽阔土地精神相遇的故事——“黄金在天空舞蹈,命令我放声高歌!”

——编者

米尔斯基的《俄国文学史》被纳博科夫称为“用包括俄语在内的所有语言写就的俄国文学史中最优秀的一部”,该书为通史体例,分为上编(自远古至陀思妥耶夫斯基去世时的俄国文学史)、下编(当代俄国文学1881—1925)两部分。

刘文飞(首都师范大学俄语系教授、俄罗斯普希金之家北京分部主任):我的“关键之书”肯定是与俄国文学和文化相关的书,这样的书也肯定会有很多本,米尔斯基的《俄国文学史》肯定是其中之一。此书对我而言之所以“关键”,首先在于这是一部把俄国文学的发展历史介绍给英语世界文学读者的著作,欧美读者和学者的俄国文学史观在很大程度上由此书塑造;其次是因为它的可读性,即以赛亚·伯林所谓“非常个性化”的风格,让人感到文学史著作原来也可以写得很好读;三则是通过翻译此书,使我开始从俄罗斯、欧美和中国这三个视角看待俄国文学和俄国文学史,并进而产生了写作有中国特色的俄国文学史的冲动和自信。

张冰说,“最早见到《日瓦戈医生》,是一本在巴黎出版的俄文版……”这个封面是俄罗斯艾克斯莫出版社出版的《日瓦戈医生》。

张冰(北京大学俄罗斯文化研究所研究员、广东外语外贸大学教授):最早见到《日瓦戈医生》,是一本在巴黎出版的俄文版,很是惊诧于其笔触和所述……当时我在读研究生。1987年,蓝英年先生、力冈先生等人相继翻译了这部小说,在中国出版。再过一年,1988年,这本书才在作者帕斯捷尔纳克的故乡苏联首次公开面世。这些可能是我愿意将这部书作为我的“关键之书”最直接的外因,但更深刻的内因应该是这部书以其塑造的一个知识分子的灵魂——“维护自己的心灵不为时代的风潮所左右”,“保持着人性、内在的良心和是非感”,打破了以往我们对20世纪初那个影响整个人类社会历史进程的特殊时代的认知。正如我在发表于《国外文学》(1989年第1期)的文章中所说,帕斯捷尔纳克“把对历史反思的焦点凝聚在主人公以自我体验为中心的精神状态,心理感受的起伏变化上,创作出一部出色的心理自传一一长篇小说《日瓦戈医生》”。

与《雕刻时光》相遇,让张晓东“恍然大悟”。

张晓东(北京师范大学俄罗斯研究中心副主任、《俄罗斯文艺》副主编):开始被塔可夫斯基的电影吸引还是读博时候的事儿,第一部看的是《安德烈·鲁布廖夫》。新千年的VCD画质很粗糙,但在当时,那种视听带来的震惊感非常清晰:一匹受伤的马在河边草地上痛苦地翻滚。这种美从何而来?从此便开始留心起塔可夫斯基来。但产生“恍然大悟”之感,还是在自己逐字逐句翻译《雕刻时光》的过程中发生的。我不仅将此书看作“电影圣经”,还从中看到了理解“俄罗斯理念”的一种路径,这条路径经由古希腊罗马、拜占庭到俄国,呈现为一种精神上升运动,是对将人提升到更高维度的渴慕。这也正是塔可夫斯基主要的艺术观,对他来说,艺术就是“对理念的渴慕”。电影艺术正是他无限接近这种理念的表达。

普希金的抒情诗在1980年代广为流传。图为刘湛秋翻译的《普希金抒情诗选》,湖南人民出版社1984年8月版。

侯玮红(中国社会科学院外国文学研究所研究员):是普希金的诗歌开启了我和俄罗斯文学的缘分。记得大学一年级从零起点开始学习俄语,在语音语法的连番轰炸之后,二年级下学期终于开设俄罗斯文学课程了。我们的老师是20世纪50年代曾经留苏的殷玉茹教授,她用俄罗斯人特有的那种对文学的情感讲述19世纪经典大家,第一位就是普希金。我还记得,她讲到普希金决斗而死时流下的泪水。随着她的讲述,我爱上了普希金的诗歌。《致凯恩》《我曾经爱过你》深深打动了青年时期的我,诗体小说《叶甫盖尼•奥涅金》令我久久不能平静。殷老师的考试方式也别具一格,她让我们背诵或者朗读自己喜爱的名著片段并说出理由。我记得自己朗读了塔吉亚娜拒绝叶甫盖尼•奥涅金的那一幕,深得老师的嘉许。我又请著名的语音学教授王超尘老师辅导我学习俄语朗读方法,在那一年的俄语新年晚会上朗诵了《致凯恩》。那时我还不知道,这些都是一步步的台阶,让我走上俄罗斯文学研究之路……

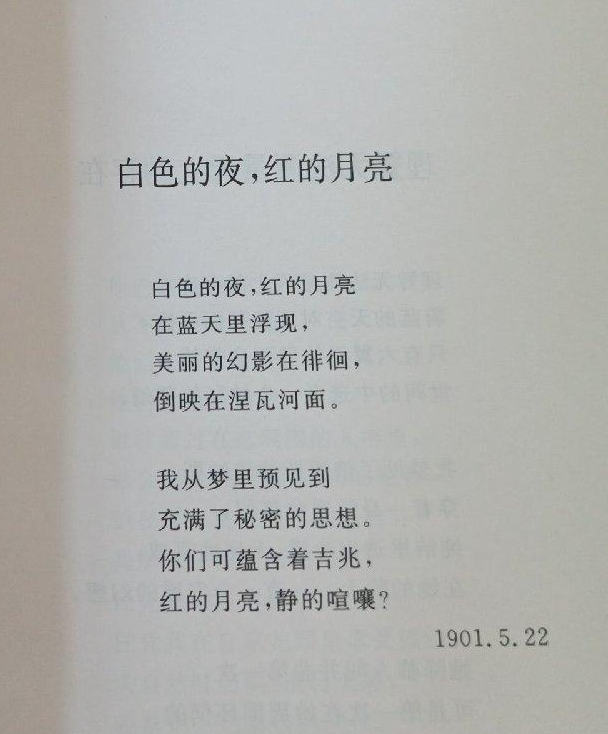

白色的夜,红的月亮/在蓝天里浮现,/美丽的幻影在徘徊,/倒映在涅瓦河面。/我从梦里预见到/充满了秘密的思想。/你们可蕴含着吉兆,/红的月亮,静的喧嚷?(《勃洛克抒情诗选》,汪剑钊 译)

汪剑钊(诗人,北京外国语大学教授):有的书问世之后,仿佛命定在等着某个人。它就像一名忠实的恋人,隐居在某个少为人知的角落,耐心地等待意中人的来临。直到有一天,他(她)来了,于是,相遇(或许还是邂逅)揭开了一段绵长的亲密关系。譬如我案头的这本《勃洛克诗集》,大概就可归入此类。它有一个蓝色的布封面,四角略有磨损,呈现着有些年头的陈旧。封底还留存一些未清除尽的包封的牛皮纸残迹,仿佛一直在等待汉语中的我。就是在这本诗集中,我读到了《白色的夜,红的月亮》一诗,当时真的有醍醐灌顶的感觉,原来诗歌是可以这样表达的,它终结了我诗歌写作的浪漫主义阶段。过了若干年,在涅瓦河畔,我真切地看到了并非虚构的“白色的夜,红的月亮”,重新认识到,生活,终究高于人们的想象力。

伴随晴朗李寒二十余年的译诗,成果汇聚成三卷本《阿赫玛托娃诗全集》。

晴朗李寒(诗人,著有《秘密的手艺》《敌意之诗》等):我用了前后差不多二十年的时间翻译阿赫玛托娃,于2017年出版了她的诗全集。翻译她诗歌的过程,就是精读她的作品,熟悉她的人生的过程。一方面,我把她的诗翻译成了汉字;而另一方面,她的思想、精神却影响了我今后的人生。阿赫玛托娃的诗歌可以说达到了人类精神的一个高度,她诗中的真、善、美、哀痛、忧烦、愤怒,可能都传达出了人类的心声。优秀的诗作应该能够传达出诗人清醒的生命意识,鲜明的生活态度,深厚的人生经验,超凡脱俗的个性,强烈的社会责任感和正义感,具有担当意识,能深入现实,揭示苦难,有不畏强势的勇气,有敢于冒犯权威的精神。在纷繁的社会洪流中决不随波逐流,冷静的审视,始终把挑战自我,突破樊篱,揭露人性的美与丑作为永恒的主题。其次才是写作的技艺方面的,对于司空见惯的题材,他们往往能选取独特的视角,用深入浅出的表达方式,把读者引向富有质感和层次的精神世界,让读者得到心灵的愉悦,情感的升华。

作家阿舍的俄苏文学“星群”

阿舍(作家,著有《托尔斯泰的胡子》《阿娜河畔》等):读俄国和苏联文学,我常有一种吃不消的感觉,好比一个脾胃虚弱的人承受不住补品里的滋补,非要温和少量地循序而进,方得养分之益。所以,相比其他国家,俄苏作品虽读得稍多,却从来不敢对之妄言,因为即便是读过的作品,至今仍只是从自己敏感、共情的那一个方面析出一小部分,如同从一片森林里捡出一枚树叶,常有难以穿越的绝望感。不过,在明白凭一己之力难以深入这片森林之后,我也幸运地不断遇到能够带我继续向前的“好向导”,这大概就是书籍与人的缘分。比如,在重读《安娜》后,我从朋友那里得到了《〈安娜·卡列尼娜〉的创作过程》这本书,从而领悟到这部作品在结构上的建筑美学。比如,读完《静静的顿河》之后,正好刘文飞老师在“看理想”开了《俄罗斯文学一百讲》的音频课,听完肖霍洛夫这一讲,我得以看出《战争与和平》《静静的顿河》二者之间的传承关系,又在后者当中撷取到超越前者的指引——朴素日常里的力量与深情。还有茨维塔耶娃的散文,她竟以《鬼》为题,确凿可信地写出了一位女性的精神成长之路,这对以“写实”为己任和评判标准的当下散文可谓莫大挑衅。布尔加科夫在1925年写出《狗心》,对比当下让人眼花缭乱的科幻作品,《狗心》的精神指向依然超前。精神与情感世界的澎湃汹涌,是老派的俄苏文学给予我的“关键所在”,我仰望并需要,又因为畏惧她的光芒不时躲开。

学生时代,李强阅读的陀思妥耶夫斯基《罪与罚》。

李强(中国作协外联部亚非处处长、二级巡视员):我的“关键之书”是俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》。我是学俄语的,大三时不知天高地厚地从图书馆借到俄文原版的《罪与罚》,就开始了艰难的阅读。初读时特别喜欢索尼娅,因为她的语言纯净自然,一读就懂。而主人公拉斯柯尔尼科夫的语言就显得“混乱”不堪,不得不反复阅读,甚至还要借助俄文词典。那时候终于明白作者为什么给他取这个姓氏了,在俄语中,拉斯柯尔尼科夫的词根就是“分裂”。越是艰难,越是激发了我读懂他的欲望。将近两年时间,我整个人都陷在这本书中,渐渐被主人公意识深层的暴风骤雨所吸引,随着作者那像手术刀的笔锋,剖开他的大脑,把每一个褶皱都摊得平平展展,放到聚光灯下……于是,我对于“推理”和“悬疑”有了新的认识:“是谁杀了人”“怎么杀的人”,甚至“为什么杀人”都不是最重要的,而躲藏在“杀人事件”后面更为广阔的时代、社会才更引人入胜,由此折射和窥见的“人性”才更发人深省。这使我在后来的小说创作中也尽力通过讲故事来反映时代生活,呈现人类意识的复杂维度。

《契诃夫戏剧全集》煌煌四大卷,足有千余页。

张芬(清华大学写作与沟通教学中心副教授):我的“关键之书”是契诃夫。之前读俄苏文学,曾经被震撼过的有陀思妥耶夫斯基,我还记得硕士毕业去西北徒步旅行寄人的明信片上抄的就是《卡拉马佐夫兄弟》中引圣经的话:“一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多籽粒来。”再后来,无意中在课堂上听格非老师讲本雅明写的列斯科夫,于是读完了他的所有中文译本,完全被其中的天然、野性和纯真吸引。做博士论文时,通过鲁迅的翻译,转而对果戈里、法捷耶夫作品中深沉、悲悯气氛产生了浓厚的倾慕。契诃夫是工作之后“发现”的。我从之前对他滑稽、讽刺短篇小说的肤浅理解,转而体会到他的精确、纯洁、朴素和深刻。这个转捩点,我记得是在元旦放假,我独自在办公室读《海鸥》《伊凡诺夫》,被震撼得眼泪快飙出来:他居然也有这样深沉与焦灼的一面,而且以一种朴素、平常、没有宏大叙事的方式!于是一发不可收拾,我接着读完了他所有的戏剧作品,包括那些独幕剧。我想,在契诃夫戏剧那里,我看到一种对人类心灵边界和精神质地的彻底清理,对其纯净、美与崇高的执着探求的愿望。这些都猛然让我在容易颓唐的中年阶段,感受到了某种“以毒攻毒”般的灵魂对话。继而,我自己也跟着变得沉静内省、积极乐观起来。

大学时代,陈泽宇读到的《往事与随想》是人文社“名著名译插图本”系列的项星耀译本(左)。工作后,后浪·四川人民出版社再版了这个译本(右),更加典雅美观了。

陈泽宇(中国作家网编辑):俄苏文学普照在祖父年轻时,据说他俄语娴熟,足以和苏联专家交流专业技术,可惜故事详情没流传到孙辈。我唯一保留的深刻记忆,是祖父晚年在病床上断续地俄文诵记,告诉我这是《静静的顿河》开头的哥萨克古歌。北方冻土上辽阔的声音回荡在脑海里。后来,真正让我视为“关键之书”的俄苏作品则是《往事与随想》。作为一部自白与祈祷之书,赫尔岑,这位十九世纪之子,写下了一整部俄国社会思想史,“历史在一个偶然走上它的道路的人身上的反映”。《往事与随想》中充溢着深邃、热忱、锋锐、困惑和危险的气息,阵痛与思想的创造力伴以无处不在的自我解剖,忏悔语调作为一种话语形式,让后来者如以赛亚·伯林和索尔仁尼琴领受了沉思的千钧之重。别林斯基评价,在《往事与随想》之后,无法超越它的写作者都多少成为了“无辜的罪人”。赫尔岑也在一定程度上奠定了我的某种文学认识:诗人思想家才是真正的现实主义作家。直到现在,帝都居大不易的每次搬家过后,我总会微微气喘着,打量那些码放得高矮不一的书箱子,想先把厚重的三卷本请出来,放到书架的正中央去。

我的“关键之书”往期:

我的“关键之书”(一):“有我”意味着思想的力量和情感的真诚