我是一位幸运的劳动者,我愿意为新时代再做点什么 ——《铁扬文集》首发暨研讨会在京举行

9月24日,由中国作协创研部、作家出版社、河北省作协、中国现代文学馆联合主办的《铁扬文集》首发暨研讨会在京举行。中国作协党组成员、副主席吴义勤,中国作协副主席阎晶明,中华文学基金会理事长施战军,作家出版社社长鲍坚,中国现代文学馆常务副馆长王军,中国作协办公厅主任刘秀娟,中国作协创研部主任岳雯,河北省文联党组书记、副主席高天,河北省作协党组书记、副主席王振儒,河北省作协名誉主席关仁山,河北省作协党组成员、副主席刘宝书出席研讨会。朱乐耕、梁鸿鹰、陈东捷、丁宁、杜鹏飞、尚辉、于洋、贺绚绚、徐红梅、张洪琛、李辰、杨新岚、李晓晨、马小淘、李星等专家、学者参加研讨会。会议由作家出版社副总编辑颜慧主持。

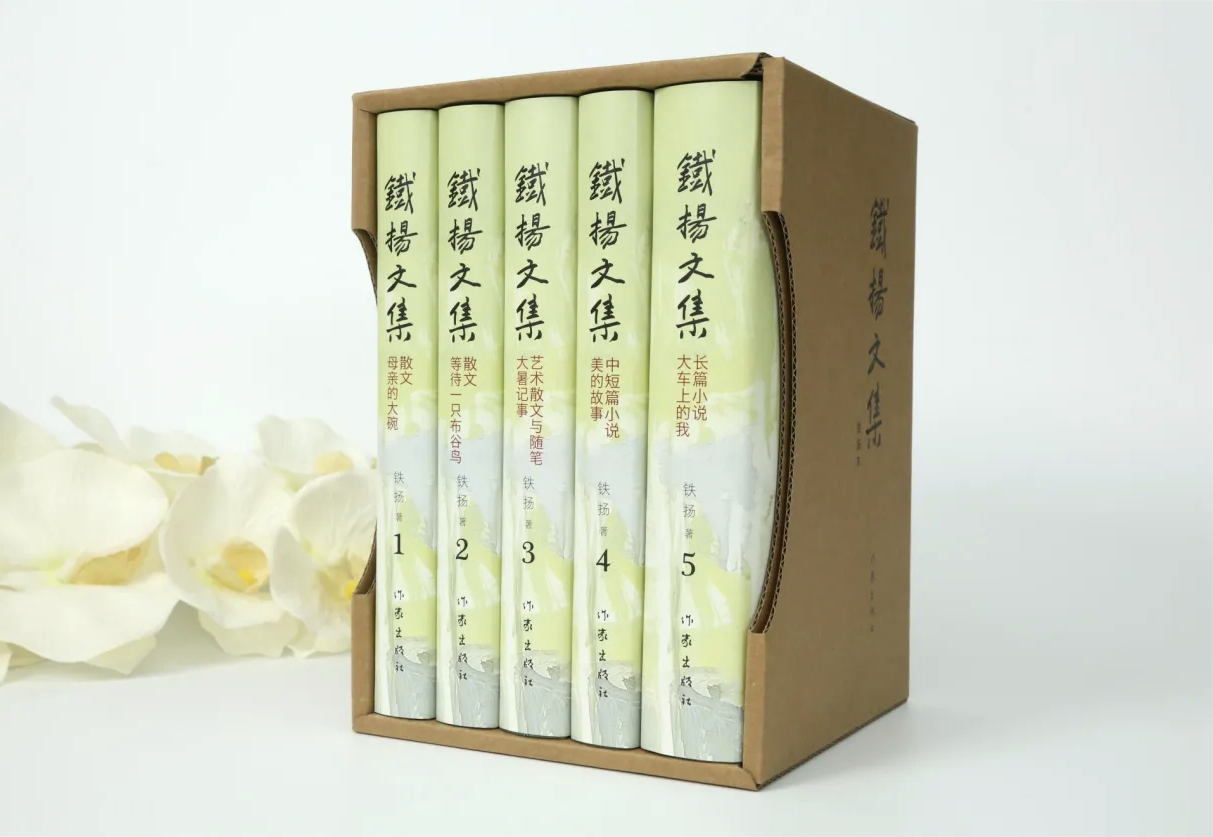

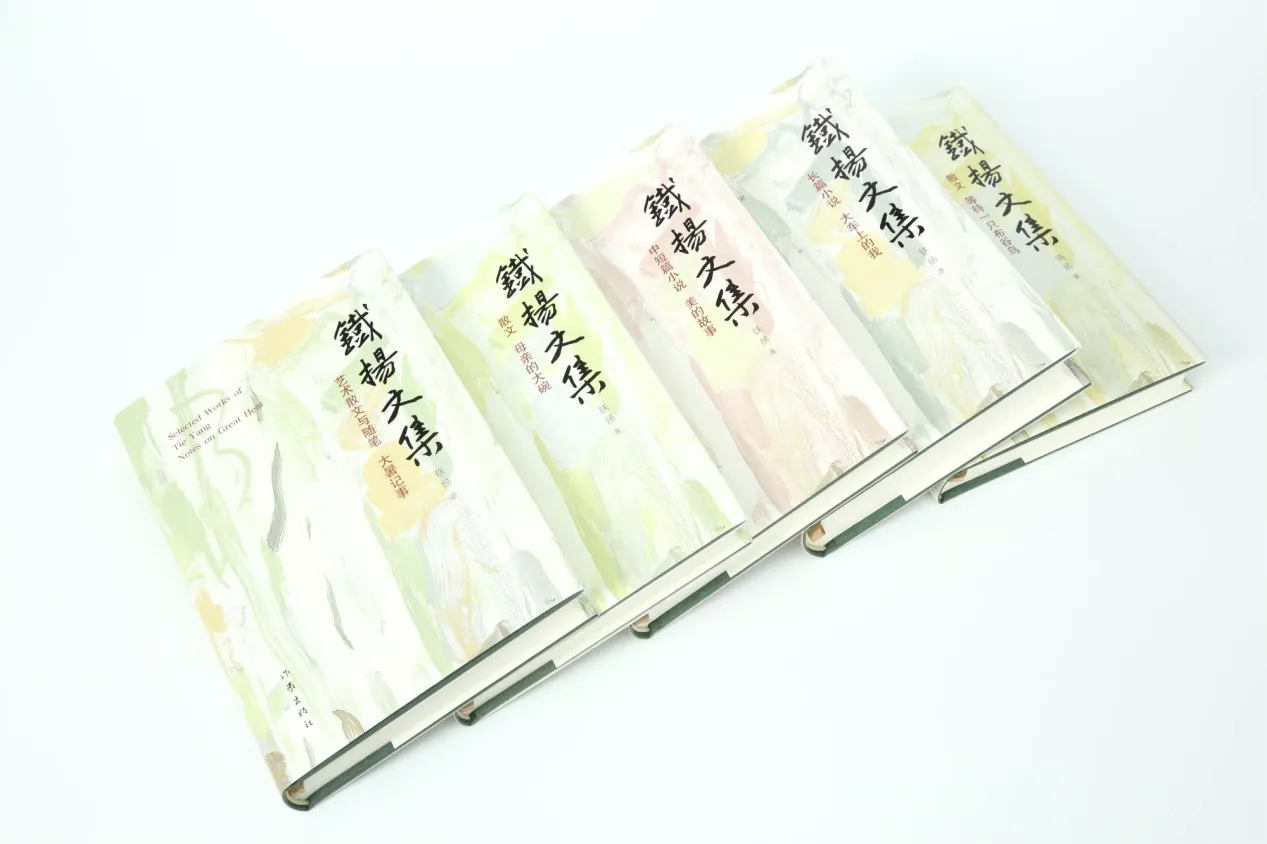

《铁扬文集》

五卷本《铁扬文集》于近日出版,系统梳理了铁扬数十年的文学创作成果。全书近八十七万字,收录其散文、中短篇及长篇小说等,内容涵盖故乡风貌、童年记忆、从艺生涯与旅行见闻,既有对生活的敏锐观察,也蕴含着对人性的深刻思考。文集装帧由铁扬亲自设计,内页插图精选其绘画作品,以画笔与文笔的双重媒介,实现了文学叙事与视觉美学的融合。

吴义勤在致辞中表示,《铁扬文集》全面展现了铁扬作为艺术大家在文学领域取得的成果。铁扬以“灵魂有温度,笔下有光芒”的温暖笔触,将生活升华为具有普遍意义的美学体验,体现了一位画家对艺术与生命的深刻思考、对中国乡土文化变迁的真切记录,以及对当代中国艺术与文学发展的独特诠释。文集在三个维度呈现出鲜明艺术特色:深度挖掘乡土文化,重铸乡土文学的新境界;将绘画语言融入文学,形成"以文作画"的独特风格;深刻书写民族性,为新时代文学坚守民族特色提供宝贵样本。他指出,铁扬先生年逾九十仍笔耕不辍的创作精神,为广大作家树立了典范,期待作家们以铁扬为引领,学习其与时代同行、精益求精的艺术精神,深入生活、扎根人民,全力攀登文学新高峰。

扎根冀中大地,书写乡土与时代变迁

鲍坚结合铁扬的创作历程表示,《铁扬文集》是一部融文学性、艺术性、思想性与史料性于一体的厚重之作。作为乡土文明的忠实守护者,铁扬将笔触扎根乡村,以亲历者的视角真实再现了上世纪中国农村的生活图景与时代变迁;他是中华美学风范的杰出开拓者,将冀中风土升华为诗性叙事,在平实语言中开辟出壮阔的美学疆域;同时,他还是世界文明交融的真诚记录者,以开放心态进行跨文化观察与书写,为中国文学打开了新的感知维度,也为理解中国艺术家的世界视野提供了生动注脚。

高天表示, 铁扬对土地和人民赤诚的爱令人印象深刻。在科技时代,文学艺术的独特价值在于“让算法有温度,让人类在奔跑中仍会为一片叶、一朵花驻足”。《铁扬文集》生动体现了文化的原创力和原动力,“文化原动力是思想深度,是真实生活,是人民的声音,是勤奋的劳动,有了这些,文艺才能打破边界,创造未来,生生不息”。

王振儒评价《铁扬文集》为 “立言之作”,用文学的笔触深耕燕赵大地、记录冀中地域文化的鲜活脉动。铁扬始终锚定河北沃土,既是河北文学传统的继承者,更是创新推动者,其创作 “不局限于经典叙事范式,而是以更开阔的视野挖掘燕赵文化中人的本质”,刻画河北人的坚韧品格与大地变迁,为河北文学注入新活力,树立了立足本土、面向时代的创作标杆。

中国作协理论批评委员会副主任梁鸿鹰认为,《铁扬文集》既是一部个人心灵史,也是一部乡土精神史。作者通过对灶台、土炕、棉籽油灯等农村典型意象的反复刻画,唤醒读者对乡土文化的记忆,“在乡土文化基因迅速流失的时代,具有警醒意义”。铁扬以抗战烽火、土改浪潮、运动冲击、改革开放等历史片段在普通人身上留下的印记,呈现乡村社会的变迁,暗含对城市化进程中乡土记忆流失的忧思,这种以文学对抗遗忘的书写,是对文化根脉的坚守。

关仁山谈到,铁扬的艺术观——“作家、艺术家都是劳动者,劳动者需带着清贫意识去追求劳动的质量”令他深受启发。铁扬作品对风土人情的描绘延续了燕赵大地的文脉传统,实现了乡土记忆、个人成长与家国情怀的有机融合,以返璞归真的笔触完成对故乡的深情回望,建立起独特的乡土诗学。 中国美协艺委会工作处副处长贺绚绚也引用了铁扬先生“艺术家首先是劳动者”的观点,“劳动者的爱是淳朴的,也是最伟大的”,认为铁扬对河北故土深沉的爱使其艺术如同枝繁叶茂的大树,始终扎根乡土并反哺大地。

回归本真,充满生命之美与生活之爱

谈到艺术与生活的关系,在阎晶明看来,“一个人若有能力感受艺术的魅力,他也就更有能力、更有眼光去认识生活的真实和生动”。铁扬从生活细节里捕捉艺术肌理,诠释了“艺术来源于生活,又以艺术的方式表现生活”的命题。他的散文饱含着对人间真情的珍视,以情感传递哲理,展现了对生活本真的热爱——这正是艺术家保持创作生命力的重要源泉。

施战军认为,铁扬的作品里既有 “生命之美的光谱”,更有 “生活之爱的沉吟”。他特别谈及《大车上的我》,认为这篇带有自传体色彩的作品突破了常规叙事框架,将 “命运中的我” 与有缘遇到的人、事、物共同塑造为主人公,“大车象征着历史与时代,里面活跃着关情动心的生命群像,如叙事诗、交响乐,也如疏密有致的画廊”;而《美的故事》则在生活化叙事中融入了对生活“饶有兴味的喜欢”,铁扬写作时藏着对亲人、岁月、自然的真切喜欢,笔下的人物“不是大人物也非小人物,就是鲜活的人”,正因此,他的小说自然形成了独有的节奏、光影与气味。

刘秀娟阅读《铁扬文集》时,被铁扬字里行间的 “长情” 打动。她注意到,文集中书写亲人的篇章多创作于 2011 至 2012 年,彼时铁扬已年过七旬,“过去数十年,这些亲人该多少次涌上他心头?他始终记挂着那些点滴,特别动人。”作为铁扬曾经的责编,她认为其文字干净美丽,既藏着艺术家的赤诚,又饱含创造力,堪称文字工作者的学习样本,“就像他笔下写的‘院子里升起琐碎声响,便知日子在继续,即便艰难,美好也未丧失’,充满对生活的从容与深爱。”

《十月》杂志原主编陈东捷亦认为,铁扬作品的核心在于对生活真善美的深度传递。他扎根生活本真,作品充满接地气的真实感;以善意书写世界,用宽容怜悯之心对待人生逆境;从生活中发现美,以天然去雕饰的文字创作出有质感的美。对生活的真善美的坚守,赋予了作品持久的生命力。

画笔与文笔的共生交融

绘画和写作是铁扬交叉使用的表达与感悟生活的两种语言,岳雯以"他有两支笔,一支笔挥洒绚烂夺目的色彩,一支笔书写出素朴朗阔文字”来概括铁扬的艺术生涯,双重创作身份使他对生活、人性和美的观察兼具独特视角与深厚底蕴。文集集中呈现了铁扬的艺术生命,既有画家对光影色彩的敏锐感知,又体现了对时代、对社会、对人物的深刻洞察与温情体恤。

中国美协理事于洋认为,《铁扬文集》的创作实践,跨越了画种与文体的界限,其作品始终带着质朴而热烈的乡土气息,无论是油画、水粉还是文字,都展现出“喷薄而出的强烈生命力”。他认为,铁扬对当下文艺创作最重要的启示,在于其能够超越既定习气,在平凡生活中提炼出兼具马尔克斯式魔幻与托尔斯泰式厚重的美学意象。“当他的画作与文字呈现在我们面前,那种独特的意象令人沉醉。”

在中国艺术研究院文学艺术院名誉院长朱乐耕看来,铁扬的绘画与文字形成了互文。画作不仅是文字的视觉注脚,弥补了叙事局限、拓展了想象空间,其本身也浸润着文学思想与生活哲思。“铁扬的文学作品和他的绘画风格一样,朴实真诚,灵动含蓄,带给我们无限的美好”。

中国美协理论与策展委员会主任尚辉以“诗与画实际上隔着一道山”为喻,指出铁扬的创作弥合了界限,实现了文学与绘画的内在统一。他的绘画在俄罗斯画派的明亮色彩中,融入了冀中平原的乡土气息;文学作品则运用质朴的乡村语言,在含蓄洗练中透出幽默。这种将民俗细节转化为艺术语言的独特能力,被尚辉视为对“诗画同源”传统的延续。《人民文学》杂志社编辑部主任马小淘同样观察到,铁扬对色彩、构图和光影的敏锐感知被转化为文学叙事中极具画面感的细节,“这证明了真正的艺术创造力,不受媒介的限制”。

铁扬发言

会上,九十高龄的铁扬回忆起河北赵州家乡的枣树开花、燕子衔泥,以及亲邻给予的温暖。从李贺 “有酒唯浇赵州土” 的诗句,到亲历战争、险些被日军投入火堆的刻骨记忆,他坦言,自己的作品里有对故土的深爱,更有对中华民族的爱,而绘画与文学如同"纠缠不清"的两种表达——绘画捕捉瞬间,文字完成叙事的心愿。这位更愿意称自己为“劳动者”的艺术家感慨:“ 我是一位幸运的劳动者,从一个纷乱的战争年代,点着煤油灯读书的年代,有幸走到目前这个全新的新时代,也许我永远弄不清AI是怎么回事,但我仍愿为一个难得的全新时代再做点什么。”

合影