多部抗战主题图书集结亮相,立足历史真实打捞细节拓宽视野 站在新起点,抗战文学如何写出新意

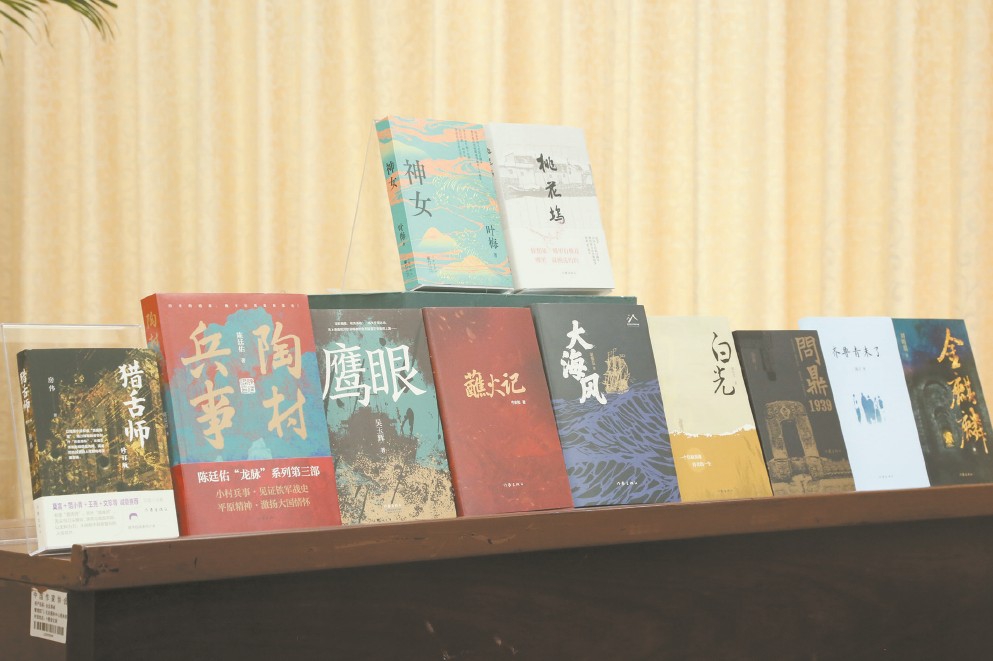

多部抗战题材图书集结亮相,以文学的方式传承弘扬伟大抗战精神。刘岂凡摄

赵德发《大海风》、叶梅《神女》、张庆国《绿色的火焰》、管新生《孤岛钞本》……今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,多部抗战主题图书集结亮相。这些作品全面记录抗日战争的艰苦卓绝,凸显中国共产党在救亡图存中的中流砥柱作用,也成为中国现当代文学的重要组成部分,是文学与民族复兴、国家命运紧密相连的有力佐证。

避免书写概念化脸谱化

站在新的历史起点,抗战文学如何写出新意?中国作协创研部主办的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文学创作研讨会上,与会专家认为,作家们要突破以往的书写局限,既立足于历史真实,以严谨细致的方式打捞鲜为人知的细节,还原不同群体抗战经历,也要关注那些“看不见”的故事,探讨战争对人性的深层伤害,丰富抗战叙事的内容和层次;结合实地寻访、文献研究和逻辑研判,通过塑造真实人物来引发读者共情,让英雄回归真正的“人”,避免书写概念化、脸谱化、庸俗化、娱乐化。

比如,赵德发的《大海风》以黄海之滨的马蹄所和青岛、上海、大连等港口城市以及广阔的海洋为故事发生地,书写二十世纪上半叶中国北方的渔业史与航运史,表现人海关系之变、时代风云之变。主人公渔家子弟邢昭衍是明代所城千总、抗倭英雄的后代,决心向张謇学习,实业救国,振兴民族航运业。外敌入侵,他带领民间武装走进深山……小说浓墨重彩刻画主人公面对大海的坚强性格与进取姿态,在强敌入侵时的家国情怀与牺牲精神。

“在对人民英雄的深情聚焦中生动抒写民族精神,始终将人民作为表现主体,写出有血有肉、真实可信的人,使文学史中的宝贵财富充分转化为新鲜的创作动能。”评论家、中国作协副主席吴义勤谈道,沉下心来研读历史、走访调研,有助于让创作建立在史实基础之上,同时将历史与现实相联系,从抗战历史中汲取精神力量、观照当下。

“人”让历史格外鲜活。十年磨一剑,叶梅的长篇《神女》以鄂西抗战为历史背景,通过全景式叙事手法展现三峡地区人民在抗日战争中的英勇斗争。小说以巴东船老大覃九河一家为核心,串联起鄂西抗战关键历史事件:宜昌大转移、石牌保卫战、巴东沦陷与重建等。小说通过个体命运与历史洪流的交织,诠释中华民族在危难中的坚韧与重生,为中国抗战文学提供了地域视角与人文深度。

与新一代青年共振共情

如何拓宽抗战题材文学创作的艺术格局与世界视野?专家建议,在尊重历史真实的前提下,大胆进行艺术探索和创新,增强作品可读性和吸引力,注重挖掘新的史料和故事,引导当代读者尤其是青少年正确认识抗战历史。

比如,张庆国最新非虚构作品《绿色的火焰》通过跨越十五省二十五地的寻访,勾勒出张元济、梁思成、穆旦、冼星海等巨匠守护中华文明火种的自觉意识,全景式展现战时中国知识分子的精神伟力与文化担当。“笔墨、管弦也是武器,杏坛、书斋也是战场。文化之星月长明,民族之精神不死。中华历史中还有许多重大事件、英雄人物,有待书写和唤醒。”北京十月文艺出版社总编辑韩敬群的这番话与作者的创作初衷相呼应——“比如书中写到钱穆,到了昆明后跑到郊县写下《国史大纲》,在国家危急关头激励一代青年,很多读者因此投身抗日,保卫国家。文人先辈的使命感、责任心,也鼓舞当下作家要与新一代青年共振共情。”

“这些故事是对民族记忆的深切礼赞,也是对乱世中文化火种何以不灭、精神抵抗何以可能的深刻追问。”作家管新生期待中篇小说集《孤岛钞本》成为连接年轻一代与抗战精神的文化桥梁。该书以1937—1941年的上海为背景,通过《天庭行动》《一号杀手》《米十三》《拳击手马少白》《古佛盗》《大侦探》六部中篇,串联起地下抗日斗争的壮阔画卷。小说人物涵盖普通市民、知识分子、拳击手等多元群体,展现烽火岁月中不同群体的生存姿态与抗争精神。

“上海是一座被日军包围却始终未沉沦的孤岛,更是中国共产党领导文化救亡的热土。”上海人民出版社副总编辑钱敏评价,这部新书以细腻文笔重现了普通人的抗战与城市的精神底色。