《狂雪》:以诗歌铭刻民族之殇

在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆悼念广场的黑色花岗岩石墙内,镶嵌了一面名为《狂雪——为被日寇屠杀的30多万南京军民招魂》的铜质诗碑。每一天,都有来自各地的参观者在此驻足、默读。这首由诗人王久辛所写的长诗,共23段,记述和谴责了侵华日军南京大屠杀的反人类暴行。

35载光阴逝去,王久辛谈起《狂雪》时依然清晰:“直接问就行,这些内容都在我脑海里。”

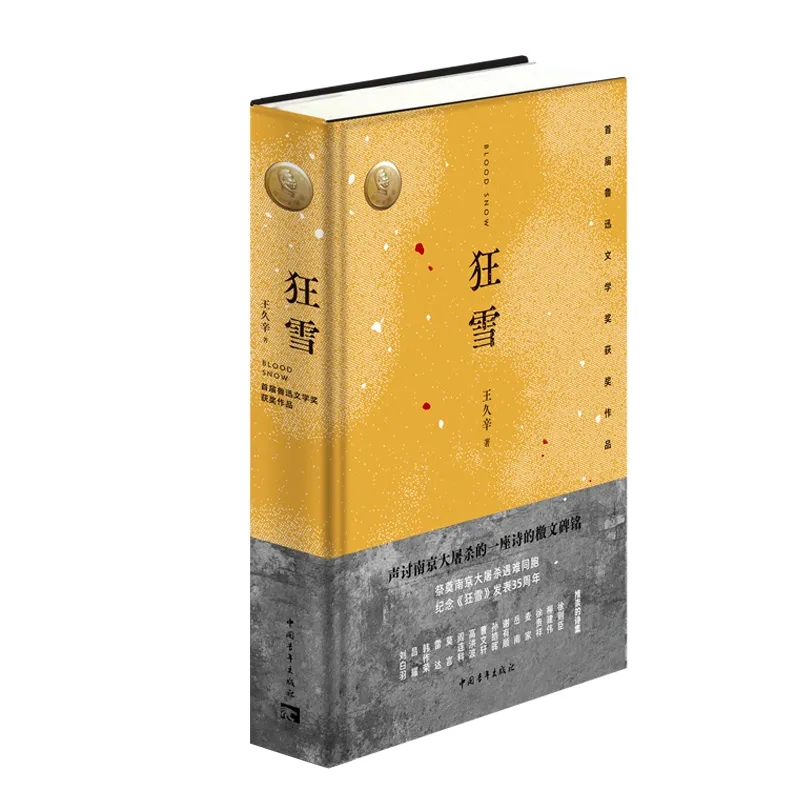

中国青年出版社出版的《狂雪》

“我的思绪乱飞,像雪花般漫天狂舞”

1990年初春的北京,料峭寒风卷过原解放军艺术学院的课堂。

靳希光教授的声音沉重:“南京大屠杀,30万同胞罹难,其中包含10万放下武器的中国军人……”坐在第一排听课的王久辛攥紧了笔,指节发白。那个被反复提及的惨烈画面,随着过去阅读徐志耕《南京大屠杀》的文字记忆,裹挟着寒意席卷而来。

“我是个军人啊!”多年后回忆那一刻,王久辛眼中仍有灼痛,“10万军人放下武器仍被屠杀,这个坎我过不去。”

当即,王久辛便决定写一首长诗。

那天下课已是中午12点了,同学们都拥向了食堂,而王久辛则对同宿舍的同学曹慧民、赵琪、徐贵祥说:“你们去吧,给我带两个馒头就行了。”

王久辛回到宿舍,坐在桌前,把纸铺开,按下录音机,斯特拉文斯基《春之祭》激昂的旋律倾泻而出。

咖啡的雾气在灯下升腾,血海却在眼前翻涌,30万人的鲜血浸透大地的想象,撕扯着神经。“必须冷到冰点以下,用不带一丁点儿的温度写”,他命令自己。随即写下了第一行第二行第三行……这样平静的诗句:

大雾从松软或坚硬的泥层/慢慢升腾 大雪从无际也无表情的苍天 缓缓飘降/那一天和那一天之前/预感便伴随着恐惧/悄悄向南京围来/雾一样湿湿的气息/雪一样晶莹的冰片

笔锋流转间,家族记忆奔涌而来,身为八路军的父亲、被活埋于抗日战场的大舅、身为地下党的三舅……革命血脉与课堂讲述共振,淬炼出了这首一气呵成的500余行长诗。

凌晨3点45分,长诗最后一个字落下。随后,稿纸顶端落下两字:狂雪。搁笔刹那,王久辛称自己“像放下沉重的巨鼎”。

写完后,王久辛心里久久不能平复,在天色未明的校园里,来回踱步。

4个小时后,这份手稿已出现在《人民文学》编辑韩作荣案头。编辑读罢拍案:“这诗我们发!”

于是,长诗《狂雪》在《人民文学》1990年7—8月合刊上刊发。作品发表后,时任《人民文学》主编的文坛泰斗刘白羽先生在刊物大样上批注:“《狂雪》是可以流传后世的。”他专门给原解放军艺术学院写了一封感谢信,感谢学院培养了一位优秀诗人。

1994年,长诗《狂雪》获得《人民文学》五年一次的“优秀作品奖”;1998年,诗集《狂雪》获首届鲁迅文学奖诗歌奖。

如今,王久辛所著诗集《狂雪》先后于2002、2005、2015、2017、2025年5次再版,并被译为波兰文、阿拉伯文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、朝鲜文等多种语言。

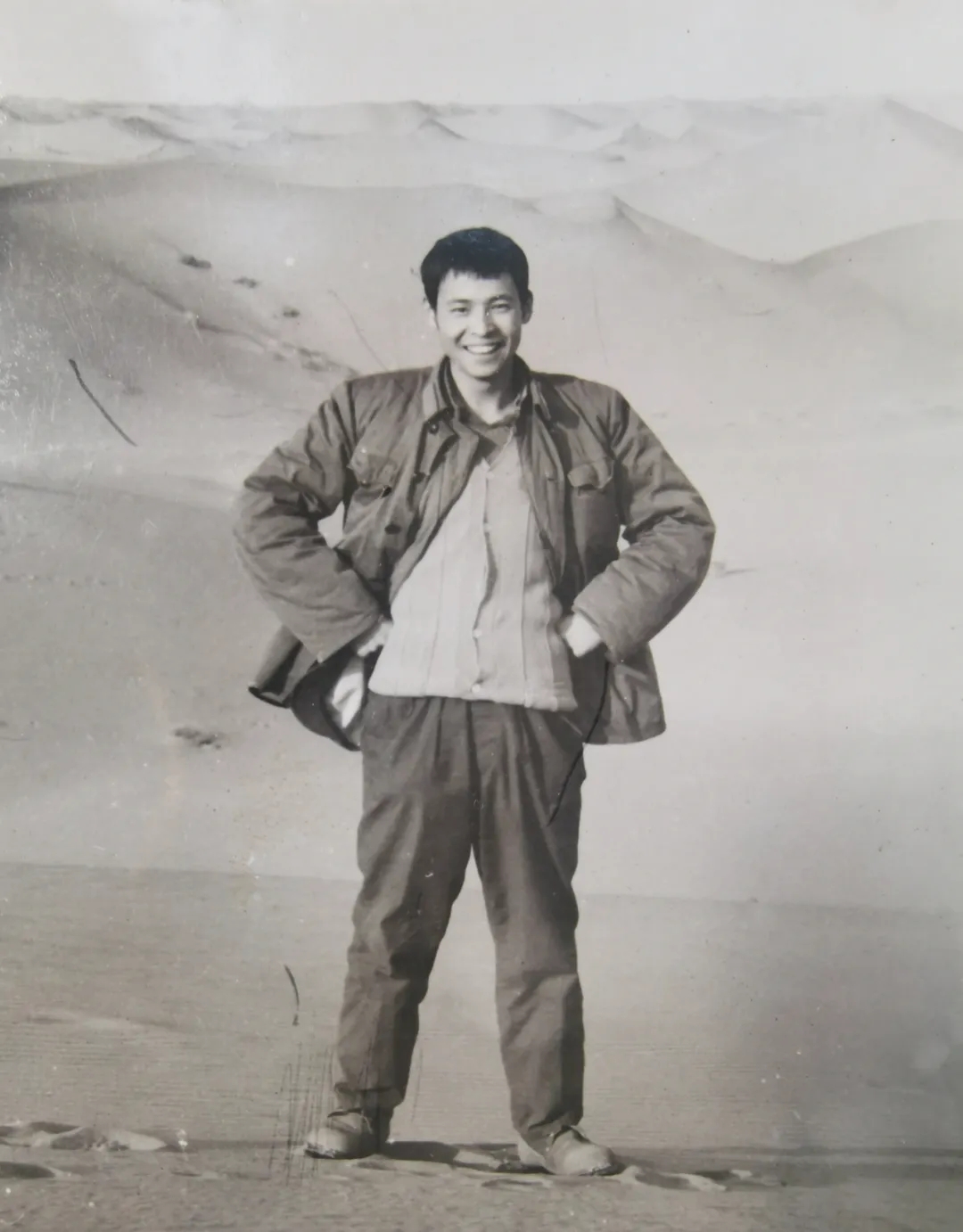

青年时期的王久辛

雪落无声处

然而,长诗《狂雪》并未止步于文学。它与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的渊源,在发表数年后,开始了。

1995年10月,在原兰州军区政治部东教场家属院一个普通的文学聚会上,24岁的范军初次结识了王久辛。彼时王久辛家中常有文友畅谈,氛围热烈。一次聚会中,当大家正热烈讨论《狂雪》时,王久辛在西安陆军学院新闻班的同学刘秦川高声提议:“别瞎扯了,我说个正事吧,你们要是真觉得《狂雪》好,就去找个企业家,把这首诗刻成碑,运到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,让千千万万的人都能看到,才算真正干了一件正经事儿!”

这句话触动了在场的范军,他曾在家里仔细拜读《狂雪》后,内心深受震撼,感觉“撕心裂肺”。他当场表态:“真的呀?我想办法去。”当时,甘肃电视台青年编导蒲源也同样想促成此事,二人一拍即合,决定共同推进——蒲源主要负责诗碑碑形与陈列方式的设计思考,而范军则凭借在兰州大学广告专业学到的知识,认真起草了一份策划书。

在打印店打印时,店老板被策划打动,建议加硬壳封面封底并单面打印以显庄重。范军听取了他的建议,但是交钱的时候却抓了瞎——钱不够了!他不愿让王久辛知晓这笔开销,坚持自行解决。几天后,凑足费用的他才取回这份精心准备的策划书。

带着满腔热情,范军拿着这份策划书先后去了好几个大公司,推介《狂雪》立碑的构想,但全部都吃了闭门羹。

在一次人才招聘会上,范军遇到了甘肃宝丽集团总裁胡宝衡先生。起初,胡宝衡对此并无兴趣,范军便反复请他看诗,看策划书。这位南京出生的企业家读过《狂雪》后,深受触动,竟表示一定要做好这件事。最初预估的5万元预算在实际操作中不断升级,最终胡宝衡投入了近30万元。

诗的碑文由青年书法家刘恩军执笔,他选用居延海出土的汉简体,并融入敦煌遗书的韵味。他解释:“用草书,很多人不认识;用楷书,写不进情绪。”在一个夜晚,他凝神聚气,从8点开始,4000字的碑文一气呵成。

随后,范军与刘恩军找到工程复印机,按比例复印出样稿。考虑到碑文需要前言,他们邀请兰州《读者》杂志总编辑胡亚权撰写碑训。

技术实现上,他们采用铜器蚀雕工艺,把书法作品刻入紫铜板上,镶嵌于由胡桃木雕刻而成的碑座内,最终形成了一座长12.13米、高2米,正反两面均刻有诗文的紫铜诗碑。胡宝衡不仅出资,更积极推动,他多次向甘肃省委宣传部报告,并提出希望捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的强烈愿望。时任甘肃省委常委、宣传部部长石宗源同志高度重视,亲赴兰州东方红广场验看了诗碑的质量,对其质量与意义给予高度肯定,随即与江苏省委宣传部取得联系,正式启动了跨省捐赠事宜。

令人感慨的是,作为《狂雪》的作者,王久辛对诗碑从策划、筹资、设计、书写、制作到协调捐赠的整个过程几乎全然不知,事后回想,此事之所以能够得到所有人和甘肃省委、江苏省委及兰州市与南京市人民政府的大力支持,他猜只因两个字:人心。

1995年12月,在诗碑启程运往南京前夕,甘肃省委、省政府和兰州军区在兰州东方红广场举行了隆重的启程仪式。现场人山人海,盛况空前。由于诗碑体量巨大,他们租用了两辆大卡车装载,行程2200公里,历经三天三夜,于12月8日晚抵达南京。王久辛、刘恩军等12人组成的创作团队则乘坐火车卧铺同期抵达。

12月10日凌晨2点,诗碑《狂雪》在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的广场上安装完成。12月13日,南京大屠杀纪念日当天,纪念馆庄严举行了诗碑揭幕仪式。从此,《狂雪》以具象的、庄严的姿态,与那段民族苦难史紧密相连。

后来,随着纪念馆的扩建,诗碑从原广场位置迁移至悼念广场,被永久镶嵌在一面庄严肃穆的黑色花岗岩石墙内。如今,它与由南京大屠杀幸存者脚印铸成的铜板路相伴,无声地向每一位驻足者诉说着历史,也见证着后人的缅怀。

诗碑《狂雪》

沉淀

当《狂雪》亮相诗坛,并成为历史记忆的载体时,少有人知道,这份“破土”的力量,早在西北大漠的朔风与边塞诗的厚重中,沉淀了多年。

1978年,高中毕业并经历了一年上山下乡的王久辛参军入伍,目的地是甘肃的茫茫戈壁。

这片一望无际的雄浑土地,成为他军旅生涯和文学征程的起点。风沙漫卷的腾格里沙漠边缘,营房的门窗常常糊不严实,尘土灌入;高原的馒头容易蒸不熟,一日三餐多是盐水煮白菜……物质条件的艰苦并未磨灭他对精神世界的渴求。

入伍时,他提着一个笨重的大旅行包,里面装满了书。在营区,他如饥似渴地阅读,边塞诗成为他最重要的精神给养。“高适、岑参的诗句,那种苍凉、壮阔,与眼前的戈壁、心中的军人豪情天然契合,”王久辛回忆道,“‘大漠孤烟直,长河落日圆’,读着读着,就觉得血液里的某种东西被点燃了。”这份对古典文学,尤其是对边塞诗传统的深切共鸣,潜移默化地塑造了他日后诗歌中宏阔的时空感和深沉的历史意识。

在部队,他很快因文化素养突出被选为文化教员,拥有了相对独立的空间和更多阅读时间。他不仅广泛涉猎中外名著,更对诗歌艺术的形式本身产生了高度的自觉。

在他中学时代,语文老师推荐了陈望道著作的《修辞学发凡》,他竟将这本厚厚的理论著作中的72种修辞手法例句,一页页抄写下来。这种“笨办法”让他对语言表达的精准性和艺术性的极致追求,烙印般刻入写作基因。

“很多人误解,以为写重大题材就能成功,绝非如此,”王久辛强调,“它需要综合的素养,尤其是对语言的掌控力。修辞不是花架子,是帮助你更准确、更深刻地表达内心的利器。”即便有名气后,他仍坚持做“写作练习”,观察世间之美,捕捉瞬间的鼻息感触,锤炼捕捉意象和转换情感的能力。

源于生活、扎根传统、精研技艺的坚持,在《狂雪》之后的岁月里,继续催生出一系列长诗力作,并大多收录于不同版本的《狂雪》同名诗集或后续诗集中,如《艳戕》聚焦于红军西路军中被俘牺牲的8位十三四岁少女的悲壮故事,《肉搏的大雨》再现了百团大战中惊心动魄的激烈场景,《钢铁门牙》隐喻军人啃噬苦难的坚韧意志。

王久辛将长诗创作比作谱写“交响乐”,他认为优秀的诗歌必定拥有内在的“旋律”和严密的结构逻辑,“优秀的诗歌一定是起承转合,严丝合缝……能一口气读下来,就是成熟的标志”。

王久辛与《狂雪》诗碑

新雪覆旧痕

截至目前,由南京市侵华日军受害者援助与南京大屠杀历史记忆传承协会登记在册的在世幸存者仅剩26人。历史的见证者正随岁月凋零,但记忆的传承从未止息。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,中国青年出版社第五次再版诗集《狂雪》,如一场覆盖旧痕的新雪,为新时代青年擦亮历史的明镜。

《狂雪》以“我”为主体的叙事扎入“血海”,抚摸着30万亡魂,以冷冽笔触揭露法西斯以“正义”之名僭越人性的本质,诗中“刺刀实现了真正的自由”“那皮带上的钢环的撞击声”等狞厉意向,将耻痛感深烙人心。它并非历史事件的复述,而是以诗歌传递“不能忘却”的警示。

这部作品的重量,在文学界的回响中得以印证。长篇历史小说《大秦帝国》作者孙皓晖感叹“国风!感民族之伤痛者国风也——诗林之大,唯久辛矣!”莫言曾评其“系揪心之作,读后可浮一大白!”作家阎连科更赞其“让人燃烧、让人沸腾、让人在阅读的铿锵中忘我和消失”。

这场落向新时代的雪,覆去创痕,更孕育新芽。当青年抚过书页,历史之殇与未来之望在此刻相融,雪落无声,而回声震耳。