塞尔维亚与“中国制造”

塞尔维亚的各种中国痕迹

坐上由塞尔维亚首都贝尔格莱德到第二大城市诺维萨德的火车时,我惊呆了。

这火车我太熟悉了——除了座位更为松散和窗户来自德国,从整体布局到细节,无论是行李架、指示屏,还是摄像头,看起来都与我在国内乘坐的高铁差不多——尽管速度没那么快(最高运行时速200千米)。

列车内提供几种Wi-Fi,且网速令人满意。我快活地上网刷了半个多小时,车厢内传来塞语和英语提示:本车已抵达终点站。诺维萨德和贝尔格莱德两市距离80公里,在贝诺高铁开通前,车程需1.5小时;现在,贝诺高铁将其缩短为33分钟。即使是停靠站数较多的城际列车,车程也不过50分钟。

而下了车走进诺维萨德火车站时,我又一次惊呆了:如果忽略各种信息中的塞尔维亚语,这活脱脱就是个中国高铁站嘛!

诺维萨德火车站大厅的左侧墙壁上记录着本站的历史:在19世纪末诞生、在两次世界大战中损毁、战后如何重建,以及——眼前这焕然一新的火车站是2022年刚刚建成。在二楼,还设有宽敞的休息室和儿童娱乐区。

拿出手机搜索才知道,贝诺高铁是“一带一路”的项目之一,是匈(牙利)塞(尔维亚)铁路的一部分。

贝诺铁路这一段又分为两段,分别由中国中铁和俄罗斯铁路公司修建,2022年3月19日才刚刚通车。为了运行这条线路,贝诺高铁一端的诺维萨德火车站2022年才改造完成,而另一端的新贝尔格莱德中央火车站至今只完成了地下部分,地上部分还是工地。

作为欧洲最古老的火车站之一,老贝尔格莱德火车站因为轨道问题及无法承接计划中高铁将带来的人流物流量,已于2018年停用,现在是供游客们拍照的吉祥物式的存在。

尽管在欧洲各国的机场和街道看到华为和小米的大幅广告牌已是家常便饭,但塞尔维亚的各种中国痕迹的密集度还是把我震惊到了。

去机场的路上,连续看到山东高速和华为的大楼(山东高速承建的E763高速公路是欧洲第一条由中国企业建设的高速公路)。

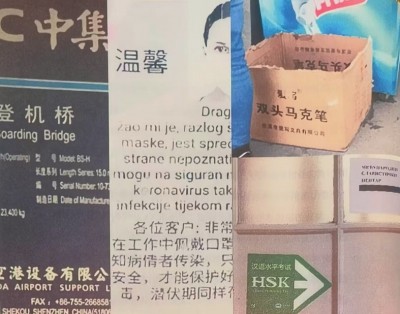

登上飞机前,乘客登机廊桥铭牌上赫然有一行中文“深圳XX公司”,路边的报摊冰柜旁的箱子则是“慈溪市XX公司”。我不由心想:恐怕是从义乌进货的吧?

哲学专业的我到贝尔格莱德大学哲学系里溜达了一圈,发现这里似乎才举办了汉语水平考试。而路边小店的戴口罩提醒竟然是中塞双语……

不知从何时起,中国网民们开始把塞尔维亚称为中国的欧洲“巴铁”或直接称为“塞铁”。2017年,塞尔维亚成为第一个对中国免签的欧洲国家,而这只是个开始。2020年以来,疫情时期中塞友谊的存在感大幅提升,我在B站“冲浪”时也偶尔会被推送塞尔维亚总统武契奇的视频。

这固然是因为中国和前南斯拉夫在历史上的特殊渊源。在南斯拉夫社会主义联邦共和国时期(1945—1992),中国和南斯拉夫的关系随着南苏关系和中苏关系的演变而不断变化,铁托对内奉行的在苏联干预之外自力更生的路线和对外开展的不结盟运动,都在中、南两国间创造了一种特殊的亲近性。

在铁托下葬的贝尔格莱德著名的花宫里,有两面墙贴满了铁托葬礼时前来致哀的各国领导人照片。其中中国领导人的照片居于第一位。

南斯拉夫社会主义联邦共和国解体后,中国与南联盟(南斯拉夫联盟共和国,2003年改国名为“塞尔维亚和黑山”)依然保持密切联系。

1999年以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟大使馆,则为这种关系增加了一层悲壮色彩,那是中国的又一重民族伤痛。如今,被炸使馆原址处的纪念碑前,还常年有贝尔格莱德市民和中国游客敬献的鲜花。

但像“巴铁”和“塞铁”这样好玩的流行话语之下,现实不可避免地具有更多的复杂性:在2006年黑山公投独立后,作为南斯拉夫最后继承者的南联盟也彻底成为历史。铁托苦心打造的“南斯拉夫民族”事实上已不复存在。

年轻人的认同已与父辈截然不同。和众多东欧剧变后独立的前社会主义国家一样,塞尔维亚也在谋求加入欧盟,只是屡屡受挫。

这一复杂性在花宫旁的南斯拉夫历史博物馆的展览中可以清晰窥见。博物馆是一个狭长的矩形,一侧是铁托个人的永久展览,另一侧的主题则是南斯拉夫的历史和现实。

在我们参观时,博物馆正与塞尔维亚当代艺术家合作展出一系列名为“N(ex)T Y(o)U”的交互艺术装置。艺术家们引导人们将铁托时代的口号和价值插入到当下市场经济的公关和营销逻辑之中,激发人们重新审视和思考铁托主义-社会主义的价值取向。

在我们到达贝尔格莱德的第二天,塞尔维亚总统武契奇连任成功。在中国,武契奇因为“两米巨人在特朗普面前委屈坐小板凳”“为疫情向欧盟求援被拒洒泪”“亲自迎接中国医疗队和援助物资”“官方认证中文谐音梗577”等为网民所熟悉。

在2017年塞尔维亚对中国免签后,大量中国人来到这里碰运气、做生意、寻求机会。这些人的涌入、参与社会事务,以及基础设施建设的环境问题,往往被连带质疑其必要性,也成为当地人疑惑和争议的主要方面。

而在塞尔维亚工作、生活的中国人看来,塞尔维亚是南欧、东欧国家中为数不多的颇有活力的国家。他们颇能共情武契奇政府的务实风格——相比老龄化和经济衰退的其他国家,塞尔维亚近年来经济持续增长,年轻人的工作机会增加,这两者双管齐下,使尚属清贫的社会颇有欣欣向荣之感。现政府给退休老年人发钱和安排旅游,效果颇好,这直接反映在了选票上。

事实上,在塞尔维亚旅行期间,笔者也多次体会到一种仿佛身处20年前中国省会城市的莫名熟悉感,我弱弱地称之为“经济第一、发展第一”时代特有的混杂和粗粝。

正如新贝尔格莱德中央火车站,贝尔格莱德国际机场也是雨水与烂泥齐飞,出发区相当漂亮,到达区却是一片临时搭就的板房,黑车司机快乐拉客。马路上车辆飞驰,行人过马路必提心吊胆,完全没有西欧那种过马路头也不抬的安全感。

在贝尔格莱德市中心,繁华的街道有价格高昂的奢侈品店,有大量ins风的网红店(以粉色、蓝色基调为主,简约装修很有风格),也有垃圾和狗屎的“点缀”。铺着红白格子桌布的塞尔维亚传统餐厅供应的传统烤肉、鸡汤、蔬菜汤和小牛肉汤超对我的“中国胃”,物美价廉又量大,而人满为患的各种精致料理网红餐厅却中看不中吃。

在离开贝尔格莱德的路上,头发已经白了一半儿的司机大爷用磕磕巴巴的英语给我们指路:这儿曾是中国银行,后来搬到了那儿……在快到机场时,我忍不住问出了一直徘徊在嘴边儿的问题:“如果年轻人对‘亲中’态度暧昧,颇有争议,那么您这个年纪的人群是什么态度呢?”

在我解释了几遍后,司机大爷用磕磕巴巴的英语组织了几遍句子回答:“中国不是故事的全部。在我看来,塞尔维亚试图和中国搞好关系,正如塞尔维亚试图和欧盟搞好关系,和俄罗斯搞好关系,和美国搞好关系……我们曾经有战争,现在我们想生存和发展……”

于是,我半是羞愧半是豁然开朗地明白了那种隐隐约约的熟悉感的来源,都只是在立足于自身求得人民的生存和发展。在这个意义上,我体会到的,不是一种简单的发展道路的相似性,而是塞尔维亚人一如中国人想要独立自主和发展的心。

(本文摘自“列国纪行”之《生命的清水烧》,作者骆怡男为中国留学生、哈佛大学在读硕士研究生,本书由“列国纪行”系列丛书编委会编,外语教学与研究出版社2025年4月第一版)

文字由燕婵整理