笔醒山河 | 《烽火》是《呐喊》的另一个名字

编者按:2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。从1931到1945,中国作家在烽火与热血交织的大地上,在呜咽与战歌共鸣的山河间,用笔写下不屈的觉醒。抗战文学参与了硝烟弥漫的民族记忆,留下了弥足珍贵的经典佳作。为铭记那段波澜壮阔的历史,缅怀英勇献身的先烈,由中国作家协会主办、中国现代文学馆承办的“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展将于2025年9月1日开幕。该展入选中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局公布的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单。展览开幕前夕,中国作家网特推出“笔醒山河”系列文章,分享策展人眼中的手稿、书信日记、报刊,以及文学文物背后的抗战往事。

是烽火,是炬火:从《烽火》杂志讲起

◉张霁雯

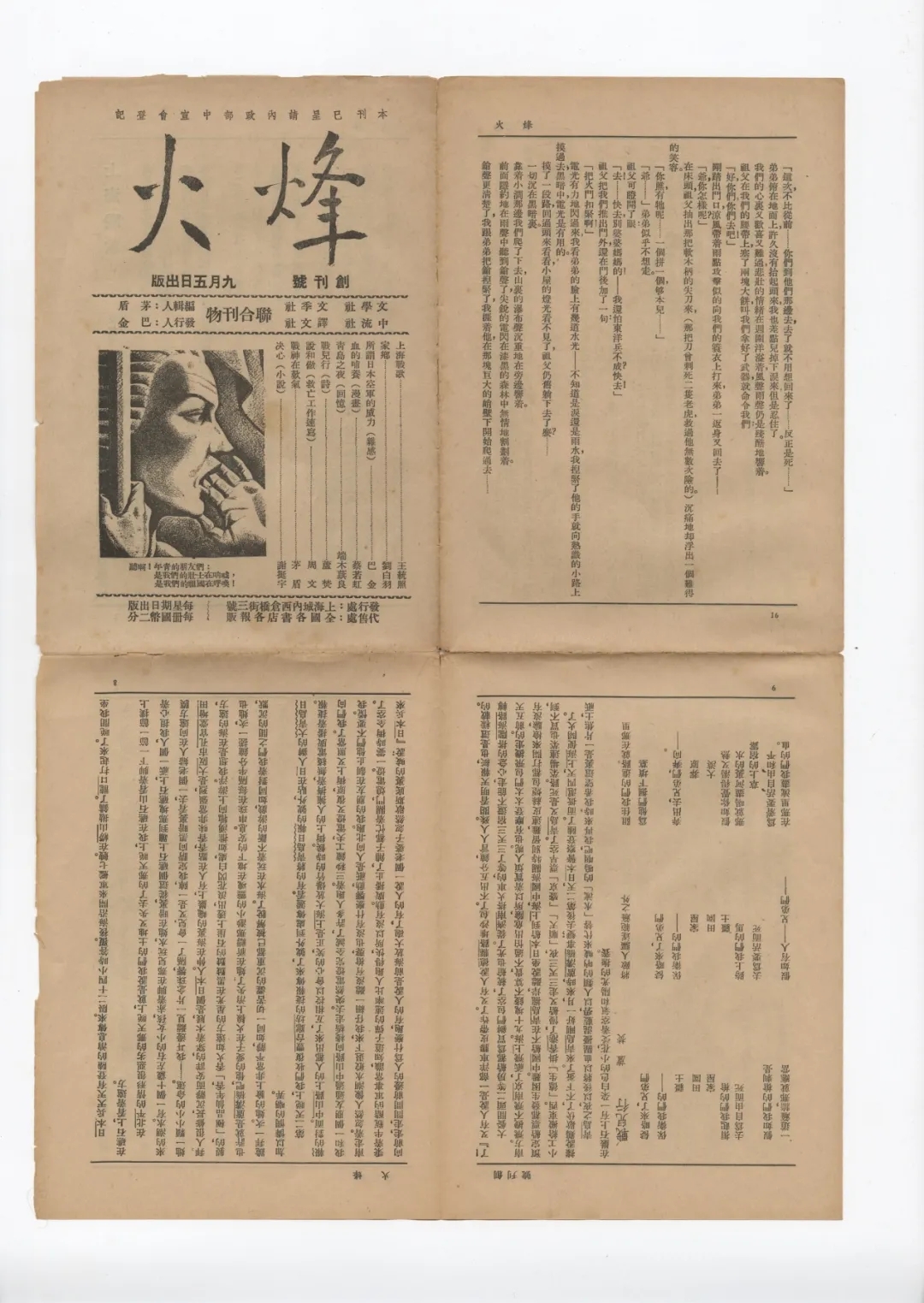

《烽火》创刊号。中国现代文学馆藏。

在中国现代文学馆“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览的序厅中,有一本杂志被特别呈现,它的名字叫《烽火》。在深红色的山河背景之上,点点星光如烽烟般跃动,象征着民族危亡之际仍不熄灭的抗争之火。这一视觉意象与《烽火》的名字彼此呼应,也与那段燃烧的文学史发生深刻的情感联结。

《烽火》是抗日战争时期创办的文学刊物,由茅盾主编,巴金担任发行人。它不仅汇聚了鲁迅精神的延续者,也点燃了青年作家的理想之光。正如这本杂志的名字所寓意的那样,在民族存亡的关头,它以文字为炬,以手稿为兵,见证了一代文人的坚守,也留下了一段用笔墨守卫山河的文学烽烟。

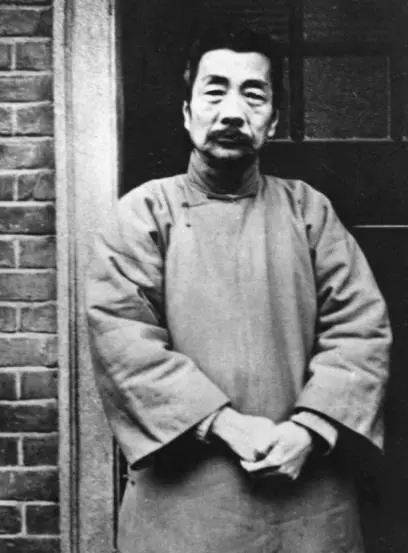

《烽火》最初的名字,是“呐喊”。这两个字的变更,藏着一段与鲁迅精神血脉相连的往事。1936年鲁迅去世,举国同哀。巴金在痛悼文章中写道:“失掉这一个我们大家敬爱的老人,中国的青年失去了一个最爱护他们的友人;文艺界失去了一个伟大的导师;民族解放运动中失去了一个热烈的战士。”

鲁迅之所以成为巴金及一代作家精神上的灯塔,不仅在于其犀利深刻的文字力量,更在于他无畏黑暗、敢于发声的战士姿态。自1934年初识,巴金唤鲁迅为“先生”,他的第一反应是熟悉——“瘦小的身材,浓黑的唇髭和眉毛……可是比我在照片上看见的面貌更和善,更慈祥。”后来,鲁迅将自己倾力翻译与编校的作品交由文化生活出版社出版,对巴金的信任与认可可见一斑。在《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》一文中,鲁迅甚至将巴金由“数到的作家”提升为“屈指可数的好作家”。从“作家”升级为“好作家”,区区几字之差,不仅突出了鲁迅对巴金人品和文品的认可,更是体现了鲁迅对巴金的肯定和期待。此时,距离鲁迅离开仅有不到80天。

1936年,鲁迅先生摄于上海。

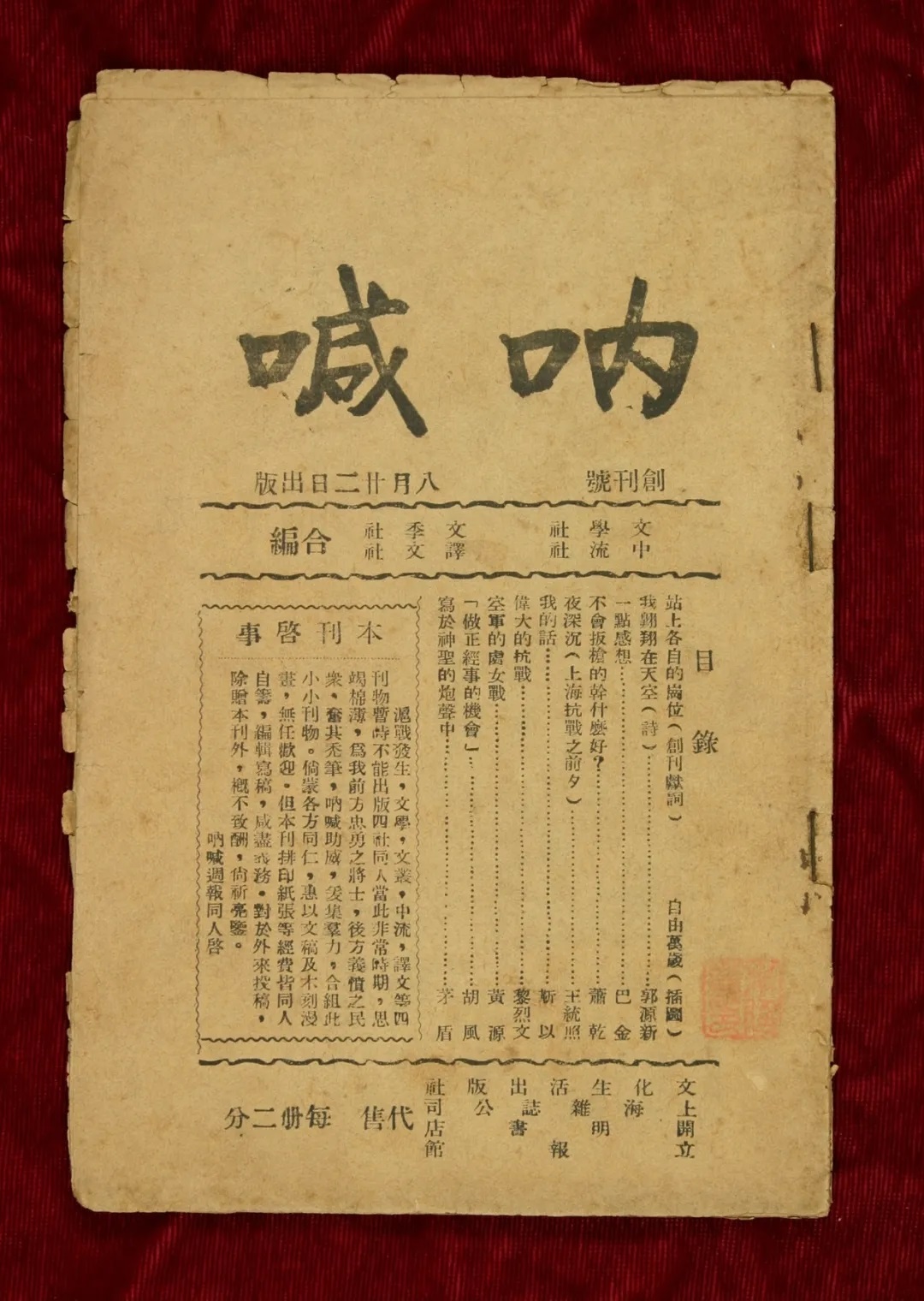

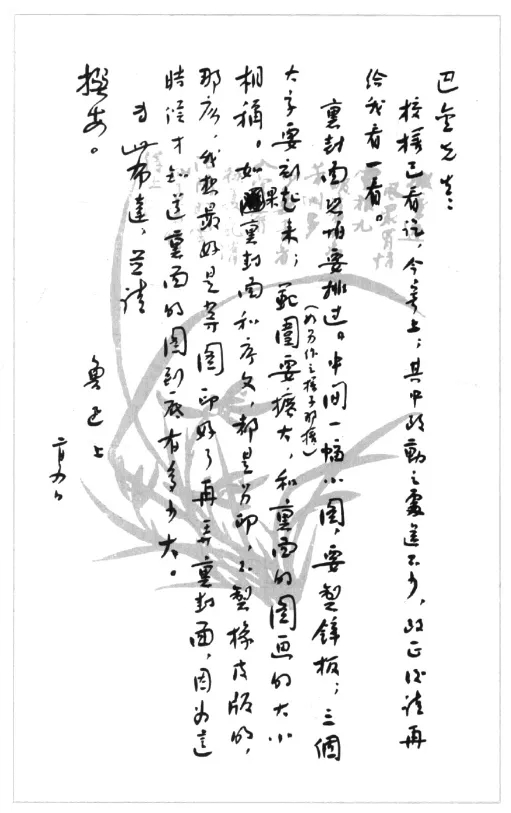

《呐喊》创刊号。中国现代文学馆藏。

在鲁迅去世后的第一年,巴金联合黎烈文、靳以、黄源、郑振铎等人,团结各个文化社团推出了《呐喊》这一强调鲁迅精神、团结民众唱战歌的刊物。这本刊物很快吸引了日军的目光,所以《呐喊》在第二期之后被迫停刊。但是,萤火不会放弃在黑夜中发光,炬火只会在战争中燃成希望的烽火,于是,巴金与茅盾等人决定将《呐喊》改名为《烽火》,于1937年9月5日重整旗鼓再次推出。改名后的《烽火》,像一株在石缝里生长的野草,带着更坚韧的生命力破土而出,它不仅象征着战时救亡的烈焰,更寓意着一种不灭的希望。

作为《烽火》的发行人兼主编,巴金倾注了全部心力。他一方面联系茅盾、周文、郑振铎等成熟作家为杂志供稿,形成坚定的抗战声音;另一方面,也特别扶持青年作者如刘白羽、碧野、杨朔、田间等,让《烽火》成为团结文学青年的堡垒。在刊物上,既有茅盾的《战神在叹气》,也有芦焚的《战儿行》、巴金的《所谓日本空军的威力》等激昂文字。

这不是一份普通的文学刊物,而是一个战时的精神广播站。它在文艺的旗帜下传递战斗的号角,在文学的形式中凝聚抵抗的力量。巴金曾说:“我爱我的祖国,爱我的人民,离开了它,离开了他们。我就无法生存,更无法写作。”在《烽火》里,他用编辑的双手连接着人民的苦难与作家的呐喊。

后来,刊物迁至广州复刊。彼时日军节节推进,广州随时笼罩在沦陷的阴影下。巴金在轰炸中继续编刊,一次次将校样从住所送往印刷厂,甚至在空袭警报未解除时,也要冒险送稿。8月8日,他坐在藤椅上校对《烽火》时,炮弹几乎落在脚边。可以说,在那个纸张紧缺、印刷艰难的年代,每一期杂志的诞生都像一场战役。10月21日,广州陷落,《烽火》第二十一期随出版社一同化为灰烬。

往后的日子里,《烽火》虽然停刊,但那把由文字点燃的火却从未熄灭。巴金不再身处战地,却始终关心着民族的命运、人民的疾苦,更深切地关怀着文学的未来。他从未将文学视作一己之事,而是始终把它作为一项共同的事业,一条必须传递下去的火炬。他的书房总是热闹的,年轻人的声音和脚步填满了他的日常。很多后辈作家都记得,自己的手稿上常常密密麻麻布满了巴金的红笔批注,那不是斧正与裁剪的冷静目光,而是一位长者殷切的期待与陪伴。

1936年2月4日,鲁迅致巴金信。图源《鲁迅手稿丛编》。

巴金晚年在鲁迅像前。

为了让中国现当代作家们的手稿、信件、刊物不在时间的长河中漂流散失,为了让中国现当代文学史真正有一块可以安放自身的地方,巴金数次提议、多方奔走、带头捐款,最终促成了中国现代文学馆的建立。他将自己珍藏多年的手稿、文献无偿捐出,他要做的不只是写作和守护,而是将整个文学传统稳稳托起。正如黄裳所说:“他是新生者的保护者,是前进道路上的领路人。”在历史与文学的接力中,他握住了从鲁迅传下的炬火,又将这团光亮郑重地交给了后来者。

如今,那把炬火早已传递到更多人的手中。在巴金之后,一代又一代写作者们仍在续写着民族与个体、历史与现实交织的篇章。作家毕飞宇曾这样评价他:“在中国现代文学里头,基础体温最高的作家也许是巴金。我不会把巴金的小说捧到天上去,但是,这个作家是滚烫的,有赤子的心,有赤子的情……我很爱巴金先生,他永远是暖和的。他的体温是他最为杰出的一部作品。”

烽火终会熄灭,炬火却不会。在一代代写作者的心中,它仍在升温、闪耀,照亮文学的未来,也照亮我们共同的精神山河。

作者简介:

张霁雯,主要从事中国现当代文学研究,编著《“歌以咏志 星汉灿烂——新时代文学成就展”图录》。