李雨书:耳石症

小李者,人称“卷王”也。伊在实验台前,日理万机,每日睡眠不足6个小时。

某日深夜,小李在仪器间看数据,起身时,右耳突感憋胀,左耳能够听得很清晰的耳机音乐,换右耳来听,飘渺得像仙乐……

小李瞬时有点慌张,将左耳堵住,仔细用右耳辨了辨音。

——嗯,能听到,还没聋,问题不大。

小李镇定了一下,站起来,慢慢走向门口,一头撞在门框上。

——呃,平衡能力出了点问题,前庭神经可能受到了影响,应该问题不大吧?

于是,伊深一脚浅一脚踏进电梯,把上机跑完的样品,送回到自己的实验台。仔细回想,还有什么必须要做的实验没做?好像没有。

于是,小李缓慢地站起来,一米七一米六、一米七一米六地走回了宿舍。

凌晨1点,躺在床上。小李想起老李——伊的爸爸,以前经常批评伊,耳朵总是插着耳机,耳朵要聋的哦!不过,老李也总说,一睡解千愁,没准儿今早起床,小李这病就神奇自愈了呢。

满怀希望,小李微笑着疲惫地睡去。

醒来,右耳还是有些异样,不过已经不再憋胀。坐起身,坦途变大海。

走着去食堂吃早饭的路上,小李如踩在浪花上,迈出的每一步,都像踏在惊涛骇浪里。不过,小李觉得,不影响实验的话,就先不下火线了。

试了一下,发现需要高强度使用右臂的实验,都完不成。

小李无奈地告诉正在外地出差的导师,右耳出了点问题,想优先完成文字工作。

导师同意小李的请求,并叮嘱去医院看看。

小李小时候生活在阳泉,每年冬天总要生点病,大姨带着伊去自己工作的医院输液。输液室窗外是精神科住院部,透过铁窗看到了很多不可理喻的奇异景象,伊对医院有着后天习得的恐惧。

因而,小李只采纳了导师的前半句建议,回到宿舍晕晕乎乎地处理数据。

下午,小李实在抵不住床铺的诱惑,在经历了近两个月的缺觉式工作后,躺在床上睡了两小时。

醒来时,导师又发来微信,询问耳朵好点没有?

小李坐起身,天旋地转,如实地回复老师说,并没有。

导师要求小李,现在、马上、立即去看急诊。命令式。

走着去中山七院的路上,小李给老李打电话,描述了右耳的奇怪“体验”。

小李边走边说,耳朵虽然的确不舒服,但也不是完全不可忍受,外加近期工作实在太忙,过劳导致身体出现各种问题,再正常不过;可是导师一定要薅我去医院看病,还不如好好地睡一觉,休整一下。

老李立马批评小李,不可以犯懒,讳疾忌医;导师说的没错,要先去看病。

挂了急诊,排队等候。小李百无聊赖地翻着《穆勒自传》,等待医生叫号。哦,到了。

医生问,右耳有什么问题?

小李答,昨晚右耳突然发炎水肿,影响到听力,压迫前庭神经,平衡感出了问题。

医生有些生气,说,让你说症状,不是让你讲你的自我诊断。

小李说,哦,右耳发炎,听不太清楚声音,头晕。

医生问,现在还晕吗?

小李说,不是特别晕,但昨晚特别晕。

医生问,以往有类似症状吗?

小李说,之前经常右耳不适,但不会听不清楚,也不会突然充血。

医生掏出窥耳镜,仔细观察小李的右耳道,满头问号地问,你又看不到,你是怎么知道你自己耳道充血的?

小李说,我觉得声音传播的波速和频率变了,至少左右耳听到的(声音和音乐)不一样。

医生翻了个白眼,给小李的两个耳朵做了简单听力测试,发现左右耳的听力的确有些差别。沉吟一会儿,她作出诊断:可能是突发性耳聋,或是前庭神经炎。前庭神经炎不用吃药,好好休息,一般两三周就好了;突发性耳聋,就比较严重了。确定诊断要到第二天,再进行较为全面的晕眩检测和听力检测。

小李听到“突发性耳聋”,脑子里过了一遍近期微信公众号里爆出的,搞科研猝死的年轻教授与副教授所患的种种疾病,心中有点苍凉。但是出于对自己身体素质的极端自信,伊擅自认定,应该是得了前庭神经炎,休息休息就好了。

小李瞬间决定,明天的检查,就不来了。

恰好导师发来信息,问伊检查结果如何?

小李如实禀报。一向信息秒回的导师,隔了许久才回复:请你明天务必去医院做听力检查。命令式。

小李无奈答应。师道尊严。

第二天中午,导师的信息又追来,问小李结果如何?

伊只好老实承认,还没去呢,下午测。

下午,小李坐在医院走廊的长椅上,晕晕乎乎地继续翻着《穆勒自传》,等待叫号。

总算到了。医生测完纯音听阈均值,左耳10分贝,右耳12分贝(正常范围为0-25分贝)。又去做了晕眩测试,扭动身体作了很多简单瑜伽动作后,医生说,你有轻微的耳石症,刚才已经给你复位了,还晕吗?

小李转了转脑袋,啊,不晕了!

医生又问,急诊医生怎么说的?

小李说,她诊断说,可能是前庭神经炎或者突发性耳聋。

医生惊诧了一瞬——那表情,就像吃了不该吃的东西——然后说,啊,只是轻微耳石症而已,回去好好休息,不要熬夜,不要过度劳累,应该很快就好。

回单位的路上,小李脚步轻松飘逸,声音轻快地给老李打电话,通知病已治好的喜讯。同时微信报告导师。

导师问:They've fixed it?(他们修好“你的毛病”了?)

小李答:Now the doctor has fixed this issue. Back to lab now.(医生给修好了。我现在回实验室。)

伊心里万分感激。若不是被导师“逼”着及时去医院“修理”耳朵的“毛病”,现在恐怕还在一边忐忑不安地评估自己变成小聋人的可能性,一边心不在焉地处理数据呢。

老李此时才向小李“透口风儿”说,你妈为这件事一晚上没睡安稳,担心你年纪轻轻身体出毛病。

小李说,请爸爸妈妈放心吧,经过这次“修理”耳朵,我决定,以后尽量少戴耳机,实在想听音乐,就在家公放着听。

俗话说,三折肱成良医。小李回想起来,自己的博士导师和老李同年,因为年轻时英国电子产品丰富,早早用上了随身听,50多岁就有了听力问题,需要戴助听器。

而且,老李从小李上初一时,刚买下mp3那一天起,就不断地辨析、劝说小李,不要过度频繁地使用耳朵,不要将耳道置于密闭环境之下,耳朵也要呼吸,耳朵也要休息,耳朵也不能全天候收集信息。老李坚持认为,所有的身体器官都不能过度使用,年轻人成天把一整套声乐与耳机箍在头上,那不就是紧箍咒吗,能不头疼!

从前老李吹向小李的耳边风,左耳朵进,右耳朵冒。

这一次,老李的耳边风,实实在在地吹进了小李的右耳道。

耳聪,目明,是谓聪明。经此一役,小李决定,从今天起,做一个聪明的人,用心保护自己的每一个器官。

小李感慨道,嗨,不管自己内心多么强大,乍听到“突发性耳聋”,还是会十分怀念那个能够无障碍听到周遭响动的健康的自己的!

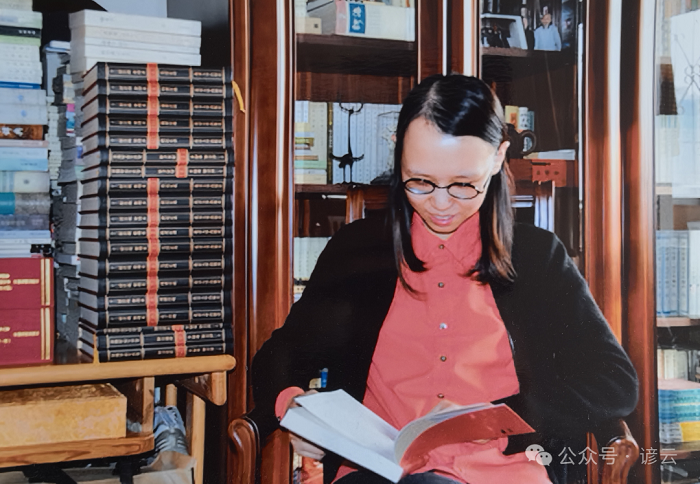

李雨书,字蕤宾。出生于山西省阳泉市,童年随父母迁入北京。北京大学学士,牛津大学博士,中国科学院博士后。现为中科院深圳某研究院助理研究员。读博期间与父母共同创办《谚云》公众号,撰写《牛津日记》系列文章。中国散文学会会员。有散文杂文发表于《人民日报》、《散文选刊》(原创版)等报刊。