烽火铁笔 妙墨丹心——舒同抗战翰墨创作

中国书法家协会的主要创立者舒同是20世纪中国书法史上的大书法家,同时也是一名具有传奇色彩的革命军人。在漫长的戎马生涯中,他全神贯注,终生追求的,除了紧张艰苦的革命活动、军事战争之外,就是书法创作。

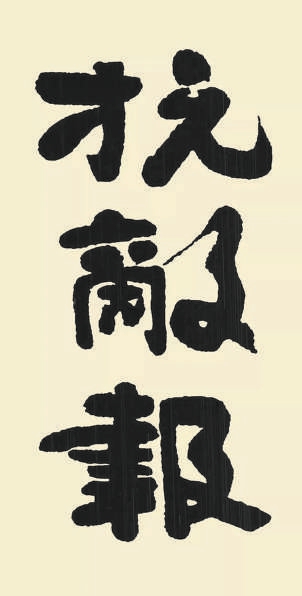

王建华、谢一彪《舒同传》中“抗敌报”三字

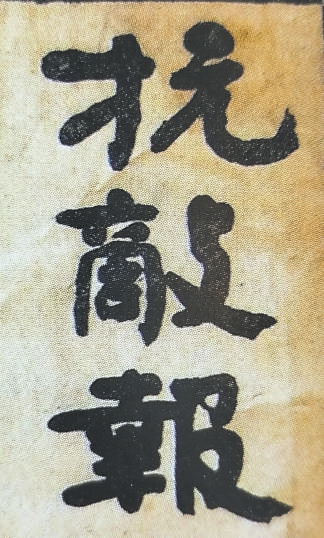

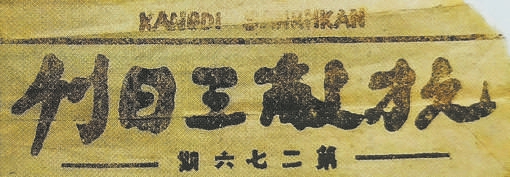

一九三八年三月二十五日(第二十五期)《抗敌报》报头

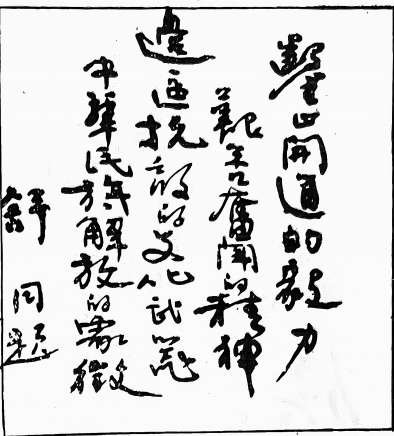

纪念《抗敌报》创刊第五十期舒同题词

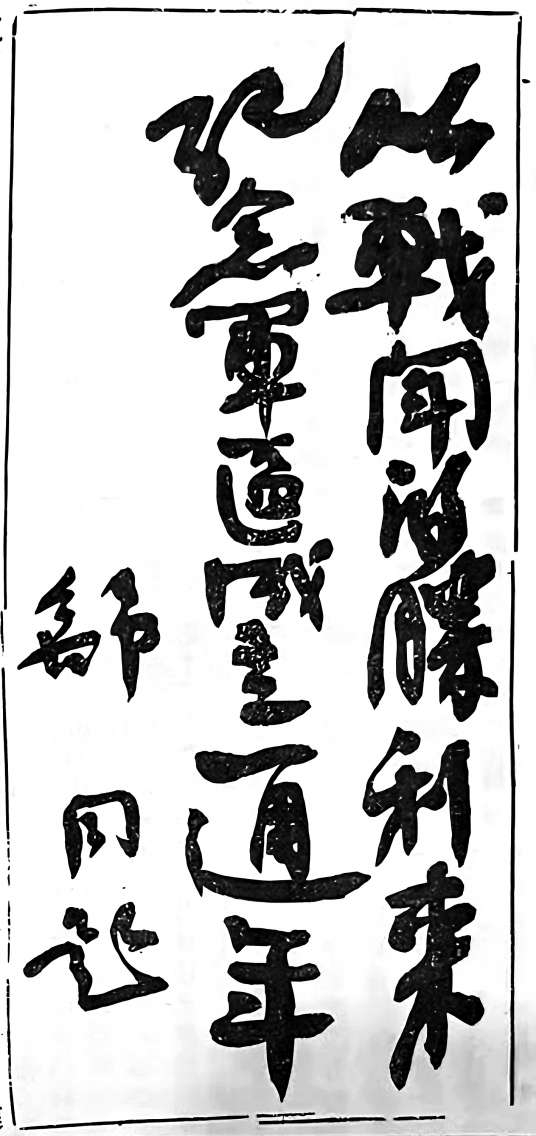

纪念晋察冀军区成立一周年,舒同题词:以战斗的胜利来纪念军区成立一周年

舒同题写“抗敌副刊”

舒同题写“抗敌三日刊”

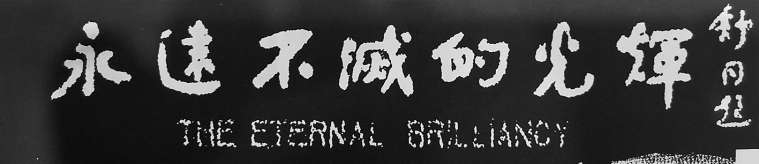

白求恩墓舒同题词“永远不灭的光辉”

舒同题写“白求恩大夫追悼大会”和“礼堂”

舒同题写“白求恩之墓”及挽联

舒同为中国抗日军政大学题写校名

舒同为中国抗日军政大学题写校训

抗日战争爆发后,舒同先是担任八路军总部秘书长,后与聂荣臻等人一起开辟晋察冀根据地,任一一五师政治部主任兼《抗敌报》社社长。1940年,被选为中共七大代表到达延安,任中央军委总政治部秘书长兼宣传部长。1944年7月,任中共中央山东分局委员兼秘书长,9月到达山东,一直工作到抗战胜利。不论是在革命圣地延安,还是战火纷飞的华东大地,他都曾无数次挥动手中如椽巨笔,利用自己的书艺来宣传党的思想,号召和发动群众,鼓舞战士斗志,歌颂革命业绩。以笔墨作刀枪,为革命做出了特殊的贡献。

舒同的书法初习颜真卿、柳公权,继习何绍基等,采粹百家,颇得神髓,端庄凝重,疏散飘逸,形成鲜明的个人风格,被誉为“舒体”。这一独特的字体式样在新时期以来广为人知,并成为印刷字体。舒同“革命加书法”的一生,充满传奇色彩,被毛泽东主席誉为“红军书法家”“马背上的书法家”“党内一支笔”,被当代著名书法家、学者启功称为“千秋翰墨一舒同”。

笔锋如椽 报墨书檄

1937年12月11日,晋察冀军区政治部在河北阜平城南关的文娴街赵家大院创办《抗敌报》,由军区政治部主任舒同任报社社长。舒同题写了报名。根据相关史料,舒同至少题写过两次“抗敌报”。对比创刊时的题写“抗敌报”(王建华、谢一彪《舒同传》第144页插图)和1938年3月25日(第二十五期)在山西五台县大甘河村复刊时舒同题写的新报头“抗敌报”,在笔画细节上还是有明显区别的,主要表现在敌字的左部口的末笔与右部反文的首笔上,一是呈现意到笔到的连缀,行书味道更浓,一是没有连缀的,楷书味更足;报字的右部第一笔,一为竖,一为横竖钩且钩字意连下一笔竖,看似有行书表象,实则楷书味更强烈,这与呼应上面的敌字右部反文更加庄重的写法。

《抗敌报》创刊时为三日刊,用黄毛边纸石印,四开单面印两个版。每期发行约1500份,依靠军邮和地方抗日动员委员会沿村转送。这个群众性的报纸,“最忠实地反映了当时军区在初步发展阶段中的新的变动的姿态和艰难创造的精神”。“在各部队、各机关、各团体、各学校、商店中得到相当数量的读者”。1938年1月20日,自第十二期出版后,该报的内容和形式都有所改进,改用洁白新闻纸、双面四版排印。出到第二十三期时,遇到了3月7日敌寇对阜平的进攻。第二十四期报纸和印刷机等都毁于敌机轰炸。自第二十五期以后,随着军区的扩展,报纸发行更加广泛,不仅畅行于四大铁路干线之间的军区中心地带,而且深入到平汉路东的游击区,冀中平原也有广大的读者。纪念《抗敌报》创刊第五十期时,舒同挥笔题词:“凿山开道的毅力,艰苦奋斗的精神,边区抗敌的文化武器,中华民族解放的象征。”

舒同在该报上发表了纪念题词和古体诗。例如,在纪念晋察冀军区成立一周年时的题词:“以战斗的胜利来纪念军区成立一周年”。《抗敌报》成长为坚持敌后游击战争和建设根据地的舆论工具,中国共产党联系群众的纽带,也是当今有着广泛影响的中共中央机关报《人民日报》的最早源头之一。

1938年1月24日,在舒同的主导下,晋察冀军区政治部创刊《抗敌副刊》,刊名为舒同所写。五日刊,油印和石印间出,四开四版。6月,改名为《抗敌三日刊》,为石印小报,每期约两万字。舒同题写了报名。

该报最初以战士为主要读者,1940年改为以排以上干部为主要读者,仍然兼顾广大战士。聂荣臻称赞该报是“子弟兵的号角,反映现实,指导现实”。著名民主人士李公朴考察晋察冀边区后,称赞其“通俗、新颖、活泼,为各报之冠”。该刊是边区干部和子弟兵成长、发展、壮大的缩影,是组织与指导边区部队向日本侵略军战斗的有力精神武器。在《抗敌报》创刊的同一天,即1937年12月11日,晋察冀军区政治部宣传队在阜平的一所小学成立。1939年1月,宣传队移驻平山县李家岸村,进行第二次改编,定名为“抗敌剧社”,舒同题写了社名。

铁画银钩 勒石永志

1939年11月12日,伟大的国际主义战士白求恩在抢救伤员时因感染在唐县病逝。1940年1月4日,《抗敌三日刊》出版纪念国际友人白求恩大夫专刊,刊登军区政治部主任舒同的纪念文章《永远不灭的光辉》。5日下午,晋察冀军区悼念白求恩的万人大会在唐县军城南关的古阅兵场上举行,舒同书写了“白求恩大夫追悼大会”会标以及“礼堂”二字。

一个月后,军区决定为白求恩修建一座规模宏大的陵园,以永久纪念这位伟大的国际友人。 6月,白求恩墓竣工。经军区党委研究决定,由舒同题写墓名。舒同书写了“白求恩之墓”五个大字(自左至右),被安放在陵园大门六柱上方用钢筋架起的弧形门楣上。陵园大门两旁镌刻挽联也是舒同所书:“精神长留国际,功德永垂中华”。

进入陵园后,左右各立一通石碑,左刻中共中央悼词,右刻追悼大会上聂荣臻宣读过的祭文。然后是二门,门柱上刻有两副对联,正面为:“功勋永垂不朽,荣誉百世流芳”,背面为:“医伤员确是医高手,救人民恪存救世心”。迎门的卧碑上刻着白求恩的传略,卧碑后面巍然屹立着白求恩石像,石像后面是白求恩的水泥墓。墓东面有中共中央的题词:“白求恩同志的这种国际主义精神值得中国共产党全体党员学习,值得中华民国全国人民尊敬”,南面是聂荣臻的题词:“大众的科学家和政治家”,西面是舒同书写的题词:“永远不灭的光辉”,北面是吕正操的题词:“人类解放战线上最勇敢的战士”。

校训铭心 双璧辉映

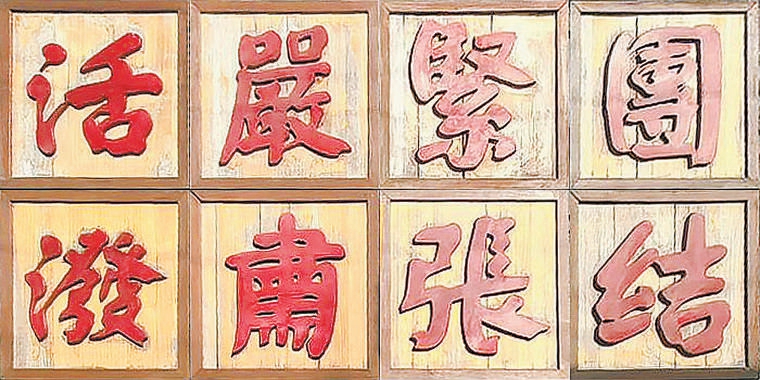

1938年夏,舒同为八路军干部学校即后来的中国人民抗日军事政治大学,简称“中国抗日军政大学”,自左右行题写了楷书校名,自右至左二字一组竖写校训:“团结、紧张、严肃、活泼”。

据当时任抗大宣传部干事的陈鹤桥回忆:“我们研究后决定装饰一下原延安府旧府衙门的大门,因为抗大校部就驻在这里。拍摄一张抗大校门的照片,这就是抗大的标志。之后,(校直俱乐部主任)谭冠三去找书法家舒同写‘中国抗日军政大学’八个大字,又写了校风‘团结、紧张、严肃、活泼’八个大字。我们把抗大校名用白纸剪贴在红布横幅上,挂在大门上方;把校风八个大字分别贴在大门左右两旁。我从警卫连找了两个身材匀称、个头高大的战士,服装整洁、全副武装、手持上刺刀的步枪站立校门口左右。”“从延安城里照相馆请来摄影师用大照相机拍摄了抗大校门的照片。随后大量洗印,经过多种途径把照片连同招生简章大量向敌占区、大后方、抗日根据地寄发,扩大了抗大的影响。就是这张具有抗大标志的照片,远播海内外,从而吸引了大批有志青年心向延安,步入抗大。”抗大先后培养20多万军政干部,既有身经百战、统率千军万马的八路军、新四军将领和各级指战员,也有深入敌后带领群众开展斗争的各级干部。这一批批抗大的学员带着显著的抗大学员身份和抗战、团结、进步的校风奔赴各条战线,这对于中国人民军队的发展壮大,对于取得抗日战争和解放战争的胜利做出了重大贡献。

延安时期,毛泽东主席和舒同还有一次也是唯一的一次书法合作。1938年11月至1941年10月,日军轰炸延安达17次,投弹1000多枚,延安农贸市场被夷为平地。为了“发展经济,保障供给”,坚持长期抗战,党中央决定在农贸市场旧址重建一个新市场。新市场要写个大牌子,有人又找到毛泽东,他推荐舒同为新市场题写牌匾。舒同挥毫题字“延安新市场”五个斗大榜书。毛泽东称赞“大气”,很有“风骨”,并提出这么好的榜书牌子,应配一副好对联,就亲自草拟一副长联,并提笔写下:“坚持抗战坚持团结坚持进步边区是民主的抗日根据地,反对投降反对分裂反对倒退人民有充分的救国自由权”。舒体含蓄劲健,肥不掩骨,毛体笔走龙蛇,磅礴恣肆,两位书法家的作品风格迥异,面目不同,但珠联璧合,相得益彰。有书法评论家结合当时历史背景评论:“舒同题写的牌匾,雄浑遒劲,藏锋不露,体现了中华民族宽博、包容、坚毅的传统美德;而毛泽东撰写的长联,则气势如虹,恣肆磅礴,表达了中国共产党领导下的抗日军民同仇敌忾,决心取得抗日战争最后胜利的坚强信念。”

以上这十几种书法创作,是舒同壮年时所写,大约在32岁至36岁之间。舒体的基础是颜体和柳体。唐代任舒同家乡抚州刺史的颜真卿所书刻碑的《麻姑仙坛记》,被誉为“天下第一正书”,给少年舒同提供了良好的基础素养。在军情急迫的战争年代,无论是在行军的马背上,还是在短暂的休息间,他都以指代笔,默记体会,在书写标语、布告时,正是锻炼技法、摸索特点、巩固经验的宝贵时机。也许正是由于这样的学书条件,正好锻炼了他敏锐的洞察力和超强的概括提炼能力,所以在其风格的形成过程中,对颜体特征的把握势必偏重于整体气息和内在精神,而不以技巧的细致精微为目的。抗日战争时期正是舒同书法风格初步形成时期,还没有完全呈现出上世纪60年代至80年代的舒体风格,但是其基本面貌已完成,也就是一看就能辨认出是舒同的字。主要表面是结构上划方为圆,竖画避直尚曲,外括张扬,结体严谨,用笔上基本是笔笔中锋,笔画老道遒劲,正如舒同自己所总结的:“我的字是全部藏锋的”。