大后方抗战版画运动的领军人 ——记版画家酆中铁、王琦

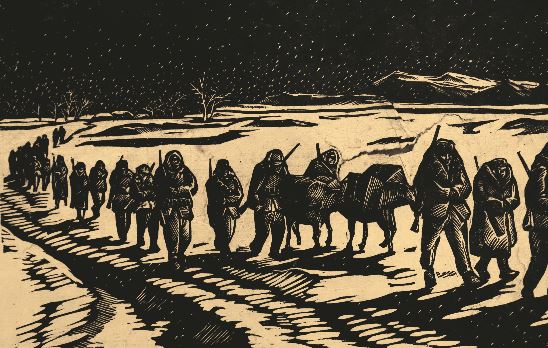

冰天雪地中的东北抗日游击队(1937年) 酆中铁 作

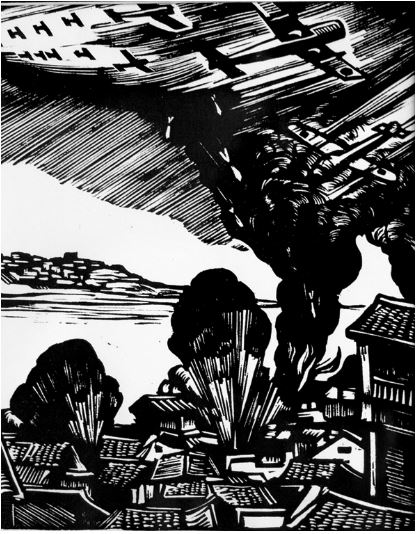

野蛮的屠杀(1940年) 王 琦 作

抗战版画运动是中国抗战美术史,同时也是中国新兴版画史上最辉煌的篇章,书写这一辉煌篇章的是中国近现代美术史上一代优秀的艺术家。

笔者致力中国近现代美术史,特别是抗战美术史研究数十年,有幸结识他们中的多位,多年间受教良多。不仅深为他们创造的恢宏历史而感动,也为他们在战火硝烟中为争取民族自由解放进行艺术创作的志向和作为感佩不已。

今天,这一代优秀艺术家都已经去世。希望他们杰出的艺术人生能为今天的文艺工作者带来启迪,更希望他们璀璨的艺术光芒能穿越时空,照亮中国艺术的未来之路。

回眸80多年前发生在以重庆为中心的大后方版画运动历史,我清晰地看到,这场革命文艺运动是一代视国家、民族命运为自己生命的热血青年,在中共中央南方局领导下,高扬现实主义精神,依托两个社团,即“中华全国木刻界抗敌协会”(以下简称“全国木协”)和“中国木刻研究会”(以下简称“木研会”)的接力推进,不断发展、壮大而成就为一场波澜壮阔、绵延数年不衰的抗日救亡艺术运动。作为这两个先后成立的社团的负责人之一,酆中铁、王琦是这代热血青年中的代表。

一

酆中铁,1917年生于四川省广安县,自幼喜爱美术,中学毕业后到上海一所广安老乡办的中学当图书管理员。此间,他加入了共青团,同时自学木刻。1935年,一二·九运动发生,为配合上海工人、学生组织的游行示威,他曾刻印了大量抗日木刻画传单在游行队伍中散发。1936年,他回到重庆,继续学习、创作木刻并投身重庆抗日救亡活动。1937年初,酆中铁联络重庆美术青年刘鸣寂、严叶语、谢又仙、胡黻章等人,成立了西南地区第一个版画团体——重庆木刻研究会。几个追求进步、爱好美术的青年依托研究会,经常聚集一起,讨论国内外时局,探索木刻版画创作技艺。他们各自都有自己的工作,酆中铁是银行职员,刘鸣寂是小学教师。他们一方面工作养家糊口,同时参与木刻运动。尽管生活、工作的条件都不好,但是他们对木刻创作和研究会的工作始终保持满腔的热情。

1938年6月,中华全国木刻界抗敌协会在武汉成立,酆中铁被选为重庆地区理事。同年10月,武汉沦陷,全国木协总会迁往重庆,委托酆中铁代行常务理事职务,负责总会工作。于是,酆中铁联合木刻工作者刘鸣寂、文云龙、王大化、黄铸夫,以及随后来渝的卢鸿基担负起全国木协总会的组织领导工作。

此后,酆中铁与几位“木刻青年”团结一致,一方面创作出大量反映抗战题材的木刻作品发表在大后方的报纸上,另一方面策划、举办了一系列以抗战为主题的木刻展览。

1938年7月,他们在重庆市商会礼堂举办的“七七抗战一周年抗战木刻画展”被视为大后方抗战木刻运动从兴起走向全面发展的标志。展览开幕第二天,重庆《国民公报》即以《大时代中的艺术·木刻在渝初次展览》为题刊发了长篇特写,文中写道:“一个团结而集体地把多量的木刻杰作呈现在重庆士人面前,在重庆还是破题儿的第一遭。因为它是一种新兴艺术而又是以抗战为题材的作品,所以昨天前往参观的人实在不在少数,统计下来观众一天之内不下千余人。木刻共有一百七十余幅,同时木刻画集也在展览之列。参加展览的有刘岘、酆中铁、王大化、刘鸣寂、马达、黄云等作家十余人,以酆中铁、王大化的作品最多。他们都把握着时代,针对着‘抗敌’为前程的。这些艺人们用尽心血戳出来的东西,是充分暴露敌人的残酷,同胞们的受辱。力的演出,我们要呐喊,我们要怒吼!每幅画让你兴奋,让你悲愤,让你痛心,紧紧地刺激你的心坎。”

这次展览还陈列了创作木刻版画的流程图和工具,让观众对尚且陌生的新兴绘画有了认识。为扩大影响,展览组织者还特地制作了各种木刻版画卡片赠送给观众,得到重庆市民的普遍欢迎。展览在重庆市区结束后又巡回到附近郊县展出。

1939年4月,全国木协在重庆市社交会堂举办的“第三届全国抗战木刻画展览”是大后方一次十分引人注目的大型艺术活动。参展作品571件,来自全国各地的作者达102人。展览期间,重庆市民争相前往,气氛热烈,观众达15000人。这次展览显示了全国木刻工作者团结战斗、朝气蓬勃的精神面貌,同时也表现了重庆市民和社会各阶层对抗战木刻运动的热情关注和积极回应。《新华日报》4月7日用大幅版面刊登“全国抗战木刻画展特刊”,发表了酆中铁、王大化、文云龙联合署名的文章《一年来的全国木刻界抗敌协会》、黄铸夫的文章《中国的新兴木刻运动》、张望的文章《中国木刻十年》。展览结束后,中苏文协从参展作品中选了100余幅作品送往苏联,参加5月份在莫斯科举办的“中国艺术展览”。这是中国新兴木刻艺术首次正式出国展出。苏联文艺评论家特尔诺菲茨在《评中国的木刻艺术》一文中写道:“中国木刻是和人民生活及中国民族解放战争发生着密切联系,是从这一伟大战争中吸取形象和主题,而又直接为这一战争服务的一种艺术。”

配合抗战形势发展需要,全国木协总会不时为大后方的一些社会组织和海外华侨社团举办抗战宣传展览,为抗战义卖活动提供了大量木刻版画作品。1938年12月,《新华日报》发起街头义卖献金活动,全国木协提供的木刻卡片在很短时间内销售一空,在社会上造成很大影响。为动员民众投身抗日救亡运动,全国木协总会组织木刻工作者多次到重庆附近郊县举办流动木刻版画展览。这种小型展览不择场合、不拘时间,机动灵活,宣传效果甚佳。为了让更多美术爱好者参与木刻运动,全国木协在1938年秋、冬季在重庆市区举办了多期木刻讲习班,吸引了许多美术青年踊跃参加。

抗战木刻版画走向城乡、走进大众,让社会各阶层认识这门新兴的艺术,为推动抗日救亡运动发展起到了非常积极的作用。

此间,全国木协总会与散布在全国各地的木刻工作者建立了联系,帮助各地建立起全国木协的分支机构,同时发展了一大批新会员,为抗战版画运动增添了新生力量。

1939年5月以后,日本连续对重庆实施史无前例的无差别大轰炸,致使市面瘫痪、文化活动停止。酆中铁等人即与全国木协桂林分会同志联系,决定将总会迁往桂林,由在桂林的总会理事赖少其、刘建庵、黄新波等人接手总会工作。

酆中铁辞去总会负责人职务后,并没有停止抗战木刻工作。他一方面继续木刻创作;另一方面主持木刻供应合作社事务,为各地木刻工作者提供木刻创作所需的各种工具,直至抗战胜利。

新中国成立以后,酆中铁把全部精力投入木刻版画艺术的探索与创造,他秉持一生笃信并坚守的现实主义精神,立足祖国蒸蒸日上的现实生活,开创了风景木刻版画的崭新天地。《大江东去》《蜀山图》等作品成为中国现代美术史上的经典,其自成一派的风景木刻艺术被誉为中国现代版画领域中一座独放异彩的丰碑。

二

1941年新年伊始,皖南事变发生,大后方政治形势骤然紧张起来,进步文化活动遭限制,甚至禁止。重庆、桂林等地的进步文化人士纷纷出走。直到1941年下半年,由于国内外多方面干预,大后方紧张的政治形势逐渐缓和,出走的文化人士陆续返回,文艺界又逐渐活跃起来。1941年7月16日,重庆《新蜀报》刊登了一则启事:

我国数千木刻工作者岂可一日无组织,木刻抗建宣传工作岂可一刻或停,有鉴于此,同人等邀集在渝木刻同志并各地木刻先进,重新组织全国木刻团体,现已向社会部重新请求组织,想不日即可准下,一经筹备完竣,即可征集会员,前木协旧会员只须登记,即可入会。并即征集作品,拟于双十节在渝举行全国木展,展后选送国外各友邦,尚祈各木刻同志一秉初衷,共襄此举。

这则启事是由曾准备取道云南出走香港的木刻工作者王琦在昆明滞留期间,得知重庆政治形势缓和,遂与留在重庆的木刻工作者联络后刊登的。启事署名:卢鸿基、刘铁华、丁正献、 张望、王琦、梅健鹰、宋步云、邵恒秋等40余位木刻工作者。

王琦,1918年生于四川宜宾,在重庆读书长大。1937年毕业于上海美专,1938年在武汉国民政府军委会政治部三厅工作,从事抗日救亡宣传,后赴延安鲁艺美术系学习木刻,1939年回到重庆,投身大后方抗战木刻运动。

1942年1月3日,中国木刻研究会在重庆中苏文协会堂举行成立大会,在渝木刻工作者50多人出席。大会选出理事21人,并推选王琦、丁正献、罗颂清、刘铁华、邵恒秋5人为常务理事,负责日常工作。自此,王琦等人依托木研会把大后方版画运动推向新的历史阶段。

如果说,全国木协点燃了大后方抗战版画运动的火炬,那么木研会则接过了火炬并让它熊熊燃起,成为其后数年大后方抗战文艺阵线上一擎耀眼的光明!

“双十全国木刻展”是抗战期间木研会在大后方组织实施的规模最大、影响最深远的艺术活动。1942年和1943年的10月10日,以重庆为中心,盛大的抗日救亡木刻展览在全国各地10多个城市和地方同时举行。

回忆1942年的“双十全国木刻展”,王琦说,重庆的展览因为展场的问题推迟到14日才在中苏文协会堂开幕。此前,他和研究会的几个同事连续赶工几天几夜直到14日凌晨才布置完展场。“当时搞木刻活动的条件是非常艰苦的,要举办大规模的全国展览会,没有任何经费,场租要靠门票收入来维持,靠木刻家自己解囊来填补。在展览会开幕前一两天,木刻家抱着海报,提着糨糊桶,抬着楼梯,在夜深人尽时,才能在街头的墙壁上张贴海报,在街心的电线杆上去悬挂横标。我们的工作虽然艰苦,但干起来却是心情愉快,劲头十足。”

这段话后来被他写进了《四川新兴版画发展史》一书的序言中。首届“双十全国木刻展”重庆区展览共展出了来自各地的作品255件,其中有套色木刻25幅、木刻刊物25种、木刻副刊26种,观众达万余人。参展的作品中大部分都是当时的新作,其中尤以周恩来从延安带来的30多件边区木刻家的作品引人注目。王琦说:“延安的作品艺术语言纯朴,形式简洁明快,生活气息浓郁。它们的加入犹如给展览会注入了一股清新的空气。”

展览开幕第二天,徐悲鸿特地从市郊赶来参观。他认真看完了全部作品后,非常感动,认为这次展览是数年来中国艺术界不可多得的宝贵收获,尤其对古元的作品极尽赞扬。18日,他特地在《新民报晚刊》上撰文,表示自己:“发现中国艺术界中一卓绝之天才,乃中国共产党中之大艺术家古元……”

1942年到1945年间,木研会主办或参与主办的各种木刻版画展览。如“抗敌儿童画展”“中国送苏木刻作品展览会”“中国木刻研究会周年纪念木展”“第二次苏联版画展览”“八人木刻联展”“漫画木刻展览会”等。短短几年间,大后方各地举办的以抗战为主题的木刻展览就达百余次之多。

为配合风起云涌的抗战版画运动,大后方多家报纸、期刊纷纷创办木刻副刊。如重庆的报纸就有《新华日报》的“木刻阵线”,《新蜀报》的“木刻专页”“半月木刻”,《国民公报》的“木刻专页”“木刻研究”等。木研会受托担任这些副刊的主编,王琦、丁正献、刘铁华等木研会成员便成为这些副刊的主笔。大后方抗战版画运动的许多消息、时讯、报道、启事、通知以及不断创作出的木刻版画新作,多刊登在这些副刊上。活跃的木刻副刊成为抗战木刻运动面向广大民众的窗口和木研会联系社会各界的纽带。王琦、丁正献、刘铁华等人撰写的关于中国近现代美术,尤其是新兴版画运动的理论性文章也经常发表在这些副刊上。其中一些关于美术现实主义的论述,关于美术创作中的民族化、大众化和科学化等问题的讨论文章,成为20世纪中国美术史论坛上珍贵的历史文献。

在木研会的推动下,大后方抗战版画运动迅猛发展,创作活跃、展事频繁、高潮迭起,直到抗战取得完全胜利。1946年6月,中国木刻研究会由重庆迁到上海,更名为中华全国木刻协会,王琦当选常务理事。

新中国成立后,王琦长期在中央美术学院任教,并担任中国美术家协会和中国版画家协会领导职务多年,为中国现代美术事业的发展作出了杰出贡献。

1991年9月26日,中国美术家协会、中国版画家协会曾在北京人民大会堂隆重举行“纪念鲁迅诞辰110周年暨中国新兴版画60年颁奖大会”。15位老艺术家荣获杰出贡献奖。酆中铁、王琦名列其中。

(作者系重庆市政府文史研究馆资深馆员、重庆现当代美术研究所所长)