木刻烽火 ——版画艺术中的抗战与反法西斯记忆

《战争》组画之《牺牲》木刻版画。

《被法西斯炸伤的孩子》铜版画。

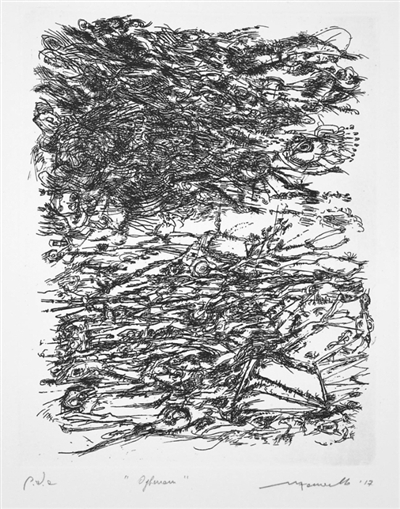

《奥吉纳姆》铜版蚀刻。

以上图片均为作者提供

由中国人民对外友好协会与中国美术馆共同主办的“和平颂”美术作品展于7月19日在中国美术馆开幕。此次展览以中国画、油画、雕塑、版画等多种美术作品为媒介,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

版画原料易得、便于复制传播,在战火纷飞的年代成为重要的宣传武器。艺术家们以刀代笔,刻录下侵略者的暴行与被压迫民族的英勇抗争。战后岁月,版画艺术完成了从武器到桥梁的蜕变,肩负起构建和平对话的新使命。

以刀代笔:中国新兴木刻的救亡之路

1931年8月,鲁迅在上海主持暑期木刻讲习会。这场短短6天的讲习会,为中国培养了首批现代木刻骨干,播下了新兴木刻运动的火种。九一八事变爆发后不久,江丰创作的《“九一八”日军侵占沈阳城》用凌厉刀锋刻画出侵略者铁蹄踏入沈阳的场景。画面中日军士兵的钢盔、刺刀和建筑轮廓多用尖锐三角刀刻出,形成紧张压抑的视觉冲击,这是中国现代版画中最早直接表现抗战题材的作品之一。

1935年,面对深重的民族危机,李桦创作了《怒吼吧!中国》。作品刻画了一个被捆绑蒙眼的青年壮士奋力挣扎怒吼的形象。李桦运用粗犷而坚定的木刻圆口刀与阳刻技法,展示出人物紧绷的肌肉和绳索。壮士将手伸向一把匕首,一旦拿到手中便可斩断一切束缚的绳索,这一场面既象征民族危亡的困境,又体现人民抗争的决心,极具视觉震撼力。

全面抗战爆发后,延安鲁迅艺术学院成为木刻创作中心。彦涵在这一时期创作了大量反映敌后军民英勇斗争的作品,其代表作《当敌人搜山的时候》,生动描绘了山区百姓在战壕中奋力托举八路军战士抵抗敌军的惊险场景。艺术家以奔放的刀法,刻画出紧张有力的人物动态,深刻表现了危难时刻军民同仇敌忾的顽强意志。在物资匮乏的时代,这种“顷刻能办”的艺术形式,展现出惊人的传播力。艺术家全程掌控画稿、刻版、拓印过程,使木刻成为兼具表现力和战斗性的作品。

全球阵线:战争阴云中的版画共鸣

在战争阴云密布的20世纪上半叶,版画成为共通的视觉语言,超越国界激荡强烈共鸣。凯绥·珂勒惠支是德国杰出的版画家,其创作于20世纪20年代初的《牺牲》选自《战争》组画,描绘了一位母亲含悲托举婴儿献身战争的场景,从母亲视角控诉战争带给民众的深重苦难。婴儿蜷缩依附母亲臂弯的细节,加深了生死诀别的窒息感。这种直面苦难、充满力量的表现风格于20世纪30年代初传入中国,深刻影响了包括李桦在内的新兴木刻艺术家。纳粹上台后,珂勒惠支遭到迫害,却仍坚持创作。1945年,她在给友人的信中写道:“不管生命是长是短,重要的是看你是否能举起自己的旗帜,去进行斗争……”

苏联版画家在艰苦的卫国战争中,同样延续着这种不屈的精神接力。在这片国土上出现了一大批号召人民奋勇抗战、揭露法西斯罪行的作品。托伊泽创作于1941年的石版画《祖国母亲在召唤!》中,身披红袍的母亲振臂高呼,召唤万千儿女共赴疆场,她手中的宣言书如战旗飞扬,身后刺刀林立直指苍穹。哈尔夏克的铜版画《被法西斯炸伤的孩子》则以纪实的线条刻画战争中的孩童——粗糙的绷带与清澈的双眸对比鲜明,无声控诉着战争的暴虐,为历史留下不容磨灭的证言。

在地球另一端,成立于1937年的墨西哥“通俗图画社”的艺术家们,也投身全球反法西斯浪潮。利奥波尔多·孟德斯在《牺牲者》《哀悼那些在反对法西斯主义斗争中倒下的人们》等作品中,表现受难者坚强不屈、抗争者英勇斗争的现实主义场景,直指法西斯主义对人类的吞噬。阿尔弗雷多·萨尔塞在《母亲反对战争》中,刻画了一位紧抱婴儿的年轻母亲,她身姿倾斜、嘴唇紧闭、目光愤怒,迸发出守护无辜生命的决绝意志。这一将苦难凝练为视觉张力的母亲形象,与珂勒惠支《牺牲》中的母亲构成了跨越时空的艺术回响。

文明刻痕:一版一画搭建互鉴桥梁

当战火硝烟沉淀为历史记忆,当代版画在赓续反法西斯精神的同时,正日益转向和平主题的深入表达与跨文化交流的有益探索。2019年,“合作·共赢——一带一路国际版画交流展”在德国柏林举行,汇集了中国、俄罗斯、印度、伊拉克、埃及等19国艺术家的作品。展览中,中国艺术家现场演示水印版画技法,邀请德国民众亲手印制中国传统门神画。门神手中古老的兵器“戟”,在互动中被赋予了吉祥的新意涵。展览选择在柏林举办,意味深长——德国表现主义木刻曾深刻影响中国新兴木刻运动,此刻又成为东西版画精神再度交融的见证。

今年4月,上海多伦现代美术馆举办“东西汇梦——中意当代版画交流展”,将这一艺术形式带回中国新兴木刻运动的发源地。展览不仅呈现艺术风格的碰撞,更着重展现艺术家对传统版画技术的创造性转化。例如,意大利艺术家马里奥·托马塞洛的抽象铜版蚀刻《奥吉纳姆》与中国艺术家谭平的套色木刻《无题1》,将传统版画技艺转向纯粹抽象表达。前者通过凹版腐蚀线条构建繁杂的无意象画面,后者则通过富有张力的直线将画面切割成极简的几何形态。两位艺术家在深入掌握传统技艺的基础上,突破版画原有的叙事功能,转向对形式、材质和印痕美感的探索,使古老技法焕发出新的生命力。

当代版画艺术蓬勃发展,不断拓展表达边界,与社会生活产生更为紧密的连接。徐冰的《木林森》项目即是典型。该项目邀请全球儿童绘制树木,艺术家团队整合重组后转化为限量作品销售,所得资金用于在肯尼亚等地植树造林。艺术家们巧妙运用版画的易复制、传播快与集体创作特性,串联起艺术创作、公众参与、网络传播和环保行动,将“纸上森林”化为真实的绿荫,展现艺术在倡导和平与生态保护中的实践力量。

时移世易,木刻烽火永不熄灭。它转换了燃烧的形式,从驱散战争阴霾的烈焰,化为照亮文明对话的明灯。让那些刻在木板上的记忆延续,也让对和平的期望在更多人中传递、共鸣。

(作者单位:中国人民大学艺术学院)