文学改编动画电影的创作策略 ——从《聊斋:兰若寺》谈开去

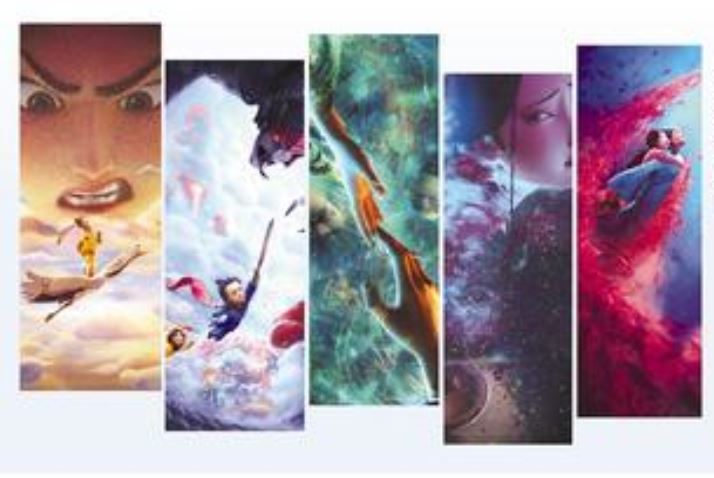

《聊斋:兰若寺》以蒲松龄夜入兰若寺为主线故事,串联起(从左到右)《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》五个故事

作为继《长安三万里》后“新文化”系列的又一部倾心之作,《聊斋:兰若寺》以“一寺一树一井”颇具禅意的幻妙空间构思,勾连起《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》五个扣人心弦的志怪故事,形成贯穿魏晋、唐、宋、明、清、民国六段时空离奇曲折的聊斋影像传奇。

实现传奇叙事的当代转译

《聊斋:兰若寺》叙事上的亮点,在于深度融合中国古典文学中的“传奇”文体,并实现了“传奇叙事”的动画影像当代改造。传奇作为中国小说叙事传统中的重要类型,历经漫长岁月磨砺与数代名家雕琢,早已融入中国人的文化基因,成为契合大众心理期待的核心叙事手段。其中,蒲松龄的《聊斋志异》作为典型的传奇体小说,本身就承袭自传奇经典文本——如《莲花公主》源于唐传奇《南柯太守传》中的“南柯一梦”典故,《崂山道士》(原名《劳山道士》)借鉴唐传奇中《纸月》《取月》的故事精髓,《画皮》则与唐传奇《集异记》中的《邬涛》和明清神魔小说《西游记》中的“三打白骨精”部分多有牵系。

在此基础上,《聊斋:兰若寺》更进一步,对传奇体小说《聊斋志异》实现了动画影像上的深度改写。这种改写并非简单的故事移植,而是一种结合时代文化的重新诠释,其重点在于围绕现代观念进行动画影像的叙事重塑。以《画皮》篇为例,原作中陈氏作为封建文化中男性视角下符号化的“贤妻”,其存在的意义就是作为配角,去推动因背叛家庭而面临伦理道德危局的王生这一男主角故事线;但《聊斋:兰若寺》在改编时选择切换视角,将陈氏树立为叙事核心,深入描摹其发现丈夫私情前后,由隐忍到挣扎再到疯狂直至释然接受的心路历程,这种叙事视角上的转换,不仅强化了基于原作传奇叙事的戏剧性张力,更赋予女性角色极具现代性特质的精神新核。与此类似,《鲁公女》篇一改原作中鲁公女因化为鬼魂只能“昼伏夜出”的简单设置,变为可以白天坐在张生背上活生生地实现“白日隐形”,这一改编不但强化了人鬼殊途的传奇影像特性,更通过“看不见的爱人”这一细节上的鲜活构思,反衬出超越世俗观念的动人深情,反过来也隐喻着现代社会中“人与人”间无限疏离的情感隔阂。

与此同时,《聊斋:兰若寺》还承袭了自唐以来传奇叙事特有的“说书人”模式,构建起“讲故事者”与“所讲故事”共同存在的双重叙事空间。例如贯穿全片的井下“一蟾一龟”故事会创意,恰与《红楼梦》开头“一僧一道”玄妙奇诡的一唱一和形成互文,观众在“说书人”视角的引导下,得以时而沉浸于《莲花公主》中“一枕槐安”的蜂巢梦境,时而跳出故事本身审视“幻梦与现实”的当下哲学命题,这种“故事空间”与“叙述空间”双重存在的“剧中剧”叙事结构,借助电影与生俱来的“造梦”机制,营造出“贪梦好,茫然忘了邯郸道”的玄幻意境。也即《聊斋:兰若寺》通过电影所特有的对受众的“催眠”效应,精准满足了人们对“虚实相生”这一人生况味的内在审美期待。

此外,影片在吸收传奇文体“非奇不传”精髓的基础上,不仅严格遵循情节构设上传奇文体“追寻巧合、凸显离奇”的叙事特质,更在题旨意涵上暗合大众对道德教化的内在信仰。例如《崂山道士》篇中,王生最终学道失败的故事,既呼应了投机取巧者会受到欲望反噬与道德训诫的教化思想,又通过穿墙术失灵的动画喜剧处理,反向强化了脚踏实地与天道酬勤的传统伦理价值观,让观众在奇幻故事中获得对东方道德伦理的内在认同。

工业美学背后的情感内核

作为由多个独立故事组成的“拼盘电影”,《聊斋:兰若寺》在电影工业美学上的制作经验值得借鉴。制片人宋依依提到,六个导演团队并肩作战时,既要保持各自风格(如《画皮》的宋画雅致、《崂山道士》的毛毡质感),又要确保整体情感节奏“由轻到重,如海浪叠涌”。这种多线程创作下极难做到的制片资源的平衡背后,源于成熟严格的电影工业体系支撑:从毛毡工艺标准化的技术攻关——单个人物毛发渲染量已达百万根,到场景中唐宋建筑元素的考据融合,从“半小时为单位”的制作会议排期,到说服众导演将核心技术资源分配后的团队内博弈(且每个篇章的导演也要在不同小组之间穿梭进行“车轮战”),其核心目的就是实现电影工业体系下,重要资源的最佳配置与动态平衡。基于这种高效的电影工业创作体系,各组导演也在“‘暗暗较劲’中实现了更良性的竞争”,共同推动《聊斋:兰若寺》打破了拼盘式电影“一鼓作气,再而衰,三而竭”的窠臼,通过精心拿捏“童真—爱情—家庭—生死”的情感进阶节奏,使不同拼盘故事间形成后浪推前浪般迭代上升的合力,展现了成熟的工业美学机制对动画电影叙事节奏的精准把控。

影片最为触动人心之处,在于对“时间与情感”这一永恒命题的深刻挖掘。《莲花公主》篇以“江畔何人初见月”的诗句开篇,将窦旭的梦境与宇宙时空相连,借“花开花落”的意象隐喻爱情的短暂与永恒;《鲁公女》篇则直面“君生我未生,我生君已老”的时间悲剧,将分离之苦升华为“爱能超越生死”的信念。影片以几个篇章中看似模式化的“离别—等待—重逢”三段论叙事,生发出不同篇章间层层递进地对“情”本质的揭示:当成长面对时间这道鸿沟,记忆碰触分离这一绝壁时,情感的张力既体现在它是“十年生死两茫茫”的哀婉绝望,更体现在它有“不思量,自难忘”的伟大坚韧。

此外,影片在古典框架中巧妙融入当代文化意象,亦实现了传统与现代的碰撞融合。例如《聂小倩》篇中,每当聂小倩想要与心爱的人再靠近一步,但在镜子中看到自己“没有影子”后感到自卑的细节设计,就体现出创作者巧妙赋予的心理学隐喻——镜子作为自我认知的象征,暗示聂小倩对失去自我的内在迷茫,这与当代青年普遍存在的身份焦虑形成呼应。此外,《莲花公主》篇中对于蜂巢建筑细节美轮美奂的工业级美学呈现,《画皮》篇中陈氏“大女主”的清醒独立人设,以及《聂小倩》篇中传统意义上的才子佳人面临快节奏“虐恋”的百转千回,均贴合“奇幻解构”“微短剧爽文”等时下潮流,使古典传奇进一步满足了当代观众的心理认同。

传统智慧与现代价值的相互映照

《聊斋:兰若寺》对于当下文学改编类动画电影的创作亦形成了诸多启示。

一方面,要深挖文化内核,激活当代动画影像活力。文学改编动画电影需坚守文化根脉,深入理解古典文学的叙事传统。古典文学中的“叙述空间”与“故事空间”嵌套、“说书人”引导等元素,本质上契合了国人审美心理基因的“文化密码”。动画电影因其想象力表达的极限拓展性,特别有利于呈现古典文学中的奇观细节,因此文学改编的动画电影创作,可以通过现代动画手段为传统故事“画龙点睛”注入灵魂,实现古典文学叙事传统在动画领域的创造性转化、创新性发展。进一步看,如能在传奇叙事的架构中巧妙融入如《哪吒2》所展现的现代人个性化的“自我实现”主题,实现传统道德训诫与当代人追寻个性发挥的互补融合,则更能使古老传统智慧与现代社会的价值追求相互映照、相得益彰。

另一方面,平衡好工业与艺术、共性与个性的关系。在文学改编动画电影创作中,可以进一步探索工业美学精度与艺术创意个性间的深度平衡。一方面,可借鉴多单元动画“协同作战”模式,以统一技术标准保障制作水准;另一方面,应适当营造导演风格竞争氛围,激发艺术个性。导演作为动画创作的核心主导者,其独特的艺术风格与创作理念是影片艺术个性的重要源泉。动画电影制片公司通过营造导演间的风格竞逐氛围,能够使他们在不断突破自我、推陈出新,挖掘自身艺术潜力的同时,为动画影片注入更加丰富多元的创意元素,最大程度发挥电影工业美学体系保障下创作者独有的创意实力。

(作者系北京师范大学出版社副编审)