抗战文物里的“烽火艺魂”

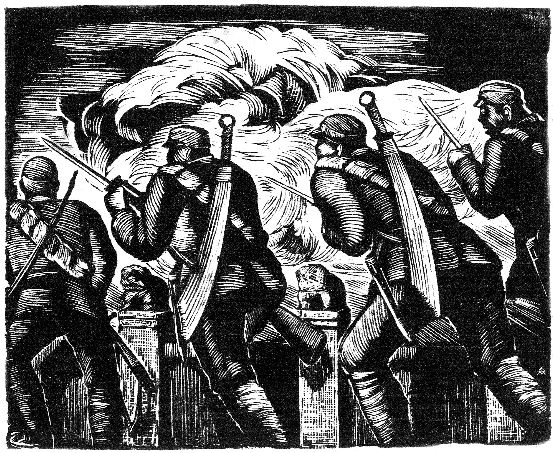

卢沟桥抗战(木版画) 沃 渣 绘 中国艺术研究院艺术与文献馆藏

《黄河大合唱》总谱(延安稿) 中国艺术研究院艺术与文献馆藏

中国艺术研究院艺术与文献馆的恒温展柜内,两册泛黄手稿静静比邻:左侧66页粉连纸上的简谱如黄河怒涛奔涌,是冼星海1939年在延安窑洞创作的《黄河大合唱》初稿;右侧202页五线谱总谱如史册般厚重,是1941年他在苏联完成的交响化改编稿。这对同根同源的“艺术双璧”首次并肩亮相,完整呈现了这部民族史诗从黄土高原走向国际舞台的升华轨迹。

7月16日,由中国艺术研究院主办的“烽火艺魂——抗战文艺典藏展”在京启幕,140余件套浸染着烽火硝烟的艺术作品静静陈列,讲述着艺术家们以文艺为枪炮、以热血铸丰碑的创作历程——那些在烽火中淬炼的民族魂,在今日的展厅里依然滚烫。展览精心策划了“战歌震山河”“兰台唱金戈”“刀笔砺丰碑”三大展区,多角度呈现抗战时期音乐、戏曲与美术领域的珍贵文献和艺术创作。

“战歌震山河”展区陈列有冼星海多件创作手稿、日记及其使用的钢笔、小提琴、钢琴等珍贵遗物。其中还特别展出了2003年入选《中国档案文献遗产名录》的《黄河大合唱》手稿——1939年“延安稿”与1941年“莫斯科稿”。

中国艺术研究院院长周庆富介绍,由冼星海亲自创作的两份手稿现都藏于中国艺术研究院。1938年,冼星海到达延安,后担任延安鲁艺音乐系主任,延安的革命精神与氛围极大激发了他的创作热情。在延安,他读到好友光未然在病床上口述的长篇诗作——这首以黄河为描写对象的作品,让他迸发丰富灵感,用六天六夜完成了大合唱《黄河吟》的全部音乐创作。此后,冼星海与光未然进一步交流想法,最终决定将作品由《黄河吟》更名为《黄河大合唱》。这份延安手稿以简谱记谱,乐队编制依据延安鲁艺当时的实际条件而设,包括笛、口琴、三弦、二胡、鼓、锣等民族乐器,形式朴素却极具表现力,充分体现了因地制宜、以简胜繁的战时艺术智慧。

另一份是1941年冼星海在苏联期间重新配器修订的大型管弦乐队总谱,后被称为“莫斯科稿”。这一版本采用五线谱与大型管弦乐编制,音乐形式更显恢宏。这两份手稿完整保存了《黄河大合唱》的原始创作面貌及修改过程,既是研究冼星海及其音乐创作最珍贵的第一手资料,也是研究中国现代音乐史乃至现代中国革命史的重要史料。此外,还展出了田汉、任光、聂耳等音乐先驱的作品手稿和珍贵录音资料等。

“兰台唱金戈”展区聚焦梅兰芳“蓄须明志”的铮铮风骨,展出了20世纪30年代中期录制的梅兰芳《生死恨》《抗金兵》唱片,以及一系列抗战期间的演剧文献实物。这些展品是抗战戏剧运动的见证,生动记录了戏剧界以艺报国的壮举。关于当年排演《抗金兵》的初衷,梅兰芳曾回忆:“‘九一八’事变后,我从北京举家南迁,起先还没找到住宅,暂时寄居在沧州饭店。好些老朋友来看我,我们正计划编一出有抗战意义的新戏。可巧叶玉甫先生也来闲谈,听到我们的计划,他说:‘你想刺激观众,大可以编梁红玉的故事,这对当前的时事再切合不过了。’他的话点醒了我——老戏里本来有一出《娘子军》,不过情节简单,只演梁红玉擂鼓战金山的一段。我们不妨根据这个故事扩充,写一出比较完整的新戏。叶先生主张将来戏名叫《抗金兵》,大家一致赞同。”最终,《抗金兵》通过“梁红玉擂鼓战金山”等经典场次,展现出巾帼英雄奋勇抗敌的家国情怀。该剧于上海天蟾舞台首演后,引发强烈社会反响。《生死恨》是梅兰芳等人在“九一八”事变后创作的另一出激励全民族抗战的作品。由齐如山根据明代传奇《易鞋记》改编,讲述北宋时金人南犯,程鹏举、韩玉娘先后被金将张万户掳为奴隶,历经悲欢离合,战乱平息后仍未能团圆的故事。无论是《抗金兵》还是《生死恨》,梅兰芳通过排演新戏,有力振奋了国人抗战必胜的民族意志,极大鼓舞了人们誓死不当亡国奴的抗日决心。抗战全面爆发后,梅兰芳更是冒着生命危险,克服生活艰辛,以“蓄须明志”的方式坚决不为日本侵略者演戏,充分展现了伟大表演艺术家可敬的民族气节与崇高的爱国情操。

“刀笔砺丰碑”展区呈现了沃渣、力群、彦涵等延安鲁艺木刻工作者对“为社会而艺术”文艺理念的践行。艺术家们以黑白对比的强烈张力与刀刻语言,既真实记录了战时革命抗争的壮烈场景与边区生活的希望图景,又成功开创了具有中国气派与中国风格的新兴木刻形式。正如鲁迅所言:“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”木刻因简便、迅捷、感召力强的特点,成为动员民众、传播思想、鼓舞士气的重要视觉武器。这些诞生于战火年代的作品,不仅承载着深厚的现实关怀与人道精神,更构成了中国现代美术宝库中不可替代的文化遗产,持续传递着延安鲁艺精神的时代价值。

此外,在硝烟蔓延、山河破碎的年代,还有一批文人艺术家选择以传统笔墨寄托家国之忧。他们承续中国画“托物言志”的传统,以含蓄委婉的形式表达民族忧患与个人情志。如展出的张大千《瑶岛深春》、陈少梅《仕女》、齐白石《保民护国联轴》、颜伯龙《花卉鸽》等作品,虽不直接描写战争,却在静观与寓意间凝聚着深沉的“以画喻节”之志。

中国艺术研究院自创建起,便汇聚了王曼硕、马彦祥、王朝闻、张庚、葛一虹、朱丹、苏一平、江有生、贺敬之、马可等一大批具有延安鲁艺背景的艺术家和学者。因此,在传承延安鲁艺精神的基础上,持续积累、整理了一批极具历史价值的红色艺术文献与作品。这些抗战文艺典藏不仅记录了烽火岁月的历史轨迹,更生动展现了艺术家们以文艺为武器的战斗精神、以爱国主义为核心的民族精神,以及全心全意为人民服务的奉献精神。