十六封抗战家书的“寻亲”路

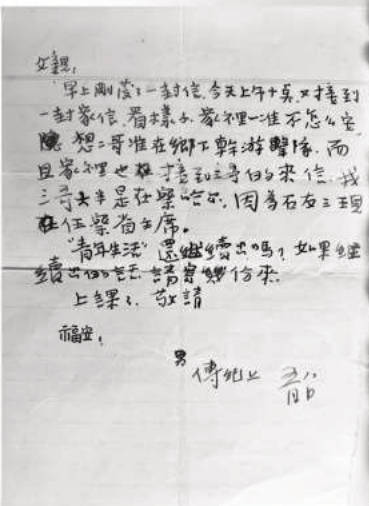

父亲:早上刚发了一封信,今天上午十点,又接到一封家信。看样子家里一准不怎么安(稳),想二哥准在乡下干游击队,而且家里也接到三哥的来信。我三哥大半是在察哈尔,因为石友三现在任察省主席。“青年生活”还继续出吗?如果继续出的话,请寄几份来。上课了,敬请福安!

这是珍藏在平北抗日战争纪念馆中烈士高传纪的家信。2025年3月11日,高传纪的妹妹高云将珍藏八十余载的16封家书郑重捐赠给平北抗日烈士纪念园。这些泛黄的纸页穿越烽烟,成为见证青年战士赤子之心与家国情怀的珍贵信物。

高传纪1923年生于山东潍县,其父高象九是著名的民主人士和“中共挚友”。这位教育家早年任教济南第一乡村师范时便向学生传播进步思想,1932年任山东省立第九中学校长后,更聘请革命志士任教,将火种播撒校园。在父亲的影响下,少年高传纪参加童子军投身抗日活动。1938年山东沦陷,15岁的他随父西迁至甘肃秦安国立第五中学求学。

不久之后,父子离别,高传纪一个人留在西北。在颠沛流离的岁月里,父子间的通信成为彼此最坚实的精神依托,当他对前途迷茫时,总提笔向父亲求教,而高象九的回信“如明灯指引方向”。

1938年,年仅15岁的高传纪在国立五中加入中国共产党。1939年他在信中写下宣言:“我坚定了铁的意志——打回老家去!怕什么流血,说什么牺牲!朋友,再会于敌人的后方——游击队里!”这血性诗句后被镌刻于平北纪念馆展板,至今闪耀着光芒。

1939年5月底,在父亲的鼓励下,高传纪与几位进步青年决定到延安去。在延安的陕北公学,高传纪与肖远烈相识。1942年,高传纪、肖远烈被派到当时斗争最艰苦最残酷的平北地区。

平北抗日根据地地跨当时的冀热察三省,处于北平、张家口、承德三角区域。它与平西、冀东根据地互为依托,处于敌人后方的大动脉上,这块根据地直接威胁着日伪统治中心北平、张家口等重要城市和主要交通干线的安全。因此,日军、日伪军将这里的反抗分子视为眼中钉、肉中刺。

1942年,高传纪到了平北抗日根据地,任龙赤联合县四区区委书记,就地展开敌后工作。也就是在这时,高传纪与家中联系就不顺畅了。1942年7月,高象九收到儿子从唐县寄来的最后一封信,自此父子俩失去了联系。

来到平北敌后根据地的当年,日伪军加大了对根据地扫荡的力度,高传纪深入河北赤城县羊倌村组织群众武装。同年秋季,因叛徒告密,这位年轻干部在羊倌村被捕。面对日军威逼利诱,十九岁的他铁骨铮铮,最终被敌人放狼狗残忍咬死。“由于他英勇牺牲在敌人的据点里,使我们感到遗憾的是,我们连他的尸首都不能见到,甚至也无法找到。”肖远烈在回忆高传纪牺牲的情况时悲痛地说。

新中国成立后,参加革命的高家兄弟们陆续与家里取得联系,唯独高传纪一直没有消息。高象九为了寻找儿子,四处打听,但一直没有消息。高象九只能将高传纪的十六封遗信仔细整理、小心收藏。每当思念儿子时,高象九便拿出来仔细翻看,每一封信都读了无数遍。1975年,高传纪的战友肖远烈在信中详细描述了他牺牲的经过,并确认了牺牲地点为河北赤城。高传纪的家人立即赶往赤城,但仍然没有找到烈士的任何踪迹。

转机出现在2016年。高云儿媳的姐姐参观平北抗日战争纪念馆时,偶然发现无名烈士事迹展板中“山东籍”“19岁牺牲”“国立五中学生”等关键词与家族记忆高度吻合。最终烈士高传纪的身份得以确认。

高传纪的侄子、侄女们带着老一辈亲人的愿望,带着姑姑们的嘱托,带着烈士遗像,立即赶赴平北抗日战争纪念馆。半个多世纪的追寻终于有了结果,终于可以告慰高传纪抱憾离世的父亲及兄弟们。