纪录片《诗美成都》: 寻一颗诗心

近日,人文纪录片《诗美成都》在中央广播电视总台纪录频道播出。该片共分为《李白A计划》《杜甫痴寻花》《杜甫贪看鸟》《薛涛的房间》《苏轼海棠红》《陆游的B面》6集,其中杜甫的着墨篇幅最大,首尾以A计划与B面相呼应,使得各自独立成篇又作为完整统一的叙事系统存在。该片以古代经典诗歌为经,以成都的在地性表达为纬,以文化自觉、文化自信、文化自强铸就成都这座城市的精魂。

跨媒介的诗意共振

古代经典诗歌的打开方式究竟能有多少种?《诗美成都》充分使用跨媒介叙事,不仅在叙事主体上让文学与纪录片发生美妙碰撞,还在片中将音乐阮咸演奏、后期包装中的书法、充满中式意境的水墨动画、摄影作品、还原杜甫听觉世界的鸟声音响、国家级非物质文化遗产代表项目蜀锦、文旅话剧《苏东坡》、成都市郫都区非遗项目郫筒酒、川菜等切入古诗,让不同的艺术门类、文化样态等都与诗歌发生关系,为当代观众打开进入文学、诗歌的别样方式。

这种跨媒介的娴熟运用,不仅使纪录片避免了传统意义上由专家带领赏读古诗的单调乏味,契合了当下年轻人的多元审美需求,更借助跨媒介本身赋予诗歌、诗人以鲜明性格色彩。特别是开篇对李白的讲述,主创邀请到阮咸演奏家冯满天,他的豪迈演唱风格,生动再现了李白诗中面对困境积极进取的精神内涵。该片同时借助冯满天的音乐理解,将李白塑造为一位更能够与今人共情共鸣的“摇滚青年”:20岁的李白勇闯成都,拦轿递简历给前宰相苏颋,被夸“天才英丽,可比司马相如”;他拜见李邕,却被嫌弃“太狂”,愤然写诗怒怼:“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。”李白“小镇做题家”的入世之路,充满热血与不羁。

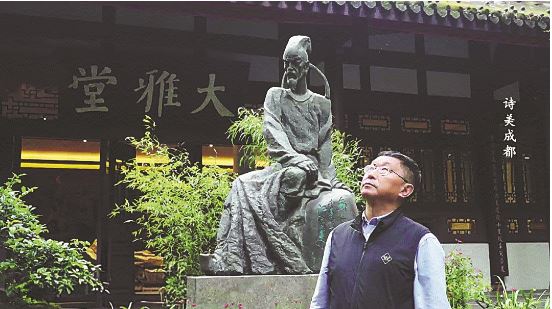

片中所择选的其他文学家、艺术家,多半如此,用一颗“诗心”发现生活中的美好:如中华花艺教授余郭艳以一颗“诗心”寄情花草山水;音乐人张若水以一颗“诗心”聆听鸟儿的欢畅……“诗心”隐藏于片中每一位主人公“用志不分、乃凝于神”的面孔后,作家阿来、翟永明、欧阳江河、雷震,成都市观鸟协会会长沈尤,蜀锦艺术家苏舒等等,他们无不以一种无私的、不旁及实用功利和欲望的心态,为观众带去他们眼中的诗意人生,实现了文心涵濡的社会功效。

往昔与今日的互文

往昔与今日的互文,不是将今人所思所想挪到历史叙事之中,而是在古人的所思所想中找到与今人同频共振的内容。这一介入历史创作的出发点,决定了历史真实的程度。

《诗美成都》恰恰选择了一条有效地介入历史与今日的方式,从古代诗人的人生际遇中,寻找到同今人人生困局与跨越时空的情感议题的交叉点。比如主创对薛涛这位唐代女诗人的择取,就充分说明了这一点。彼时女性写作多在闺阁,而薛涛却能够周旋于权贵之间,她拥有那个时代女性难以想象的社交能力,而由于锋芒太露得罪韦皋被发配充作军妓后,在人生的至暗时刻,她明白了命运必须掌握在自己手里,从此拒绝依附,在浣花溪畔首创薛涛笺安身立命。她留下90多首诗,创下中国古代女诗人之冠。这位一生要强的诗人,在千年后依旧能够击中当代观众的心,而对于其诗中“有无雌声”的辩驳,也对应了今时女性主体的自我确证——她的诗中不仅有女性视角,更打破了将女性视角局限于闺阁的藩篱,展现出更广远的存在。

当《春夜喜雨》的雨穿过千年落在今时的浣花溪上,此处的雨便与别处不同了;当陆游将壮志深埋在酒中,今时的举杯便有了别样的意义……《诗美成都》“以古人之规矩,开自己之生面”,进一步推动了中华优秀传统文化在继承中发展、在发展中继承。

回应文化交融的文明课题

以外籍人士视角接轨国际表达的方式在当下的纪录片创作中并不新鲜,但该片没有简单化地借用他们的观点,而是精心择选了熟谙中国诗歌文化的外籍人士,避免由文化差异所带来的审美偏差与肤浅误读,在更为宏阔的比较视野中回应了世界经验与文化交融的文明课题。

例如《李白A计划》中,对隐居青城山潜心创作的德国诗人雷震进行采访,不仅谈及李白对庞德《华夏集》的影响,也将李白与西方同怀建功立业理想的诗人进行比较;《杜甫贪看鸟》中,四川大学留学生林君岚由杜甫诗句想到古代波斯诗人鲁米的诗句:“我们终会像鸟儿回到天上的世界,拥抱命中注定的缘分”;《陆游的B面》中,加拿大籍演员大山作为中国古典诗词爱好者,发挥导览式作用,引导观众走进陆游。

李白举杯、杜甫寻花、薛涛制笺、东坡泛舟、放翁策马……成都的“巴适”有了文脉的根,也有了在沸腾生活中守住“慢火候”的底气。该片在文旅结合方面做出了重要尝试,借人物动线串联成都,走访散花楼、杜甫草堂、浣花溪、合江亭、摩诃池、吟诗楼等多处标志性景点,还走出成都乃至四川,去探索诗人更为广阔的人生经历。这些都为该片的后期衍生链开发提供了思路,也以“古典诗歌+城市文脉”为创作锚点,发挥了文艺作品为城市留影、为时代存证的积极作用。

(作者系国家广电总局广播影视发展研究中心战略研究所所长、中广联合会纪录片委员会会长)