独家访谈 黄梵:短篇小说的快感本质是对多巴胺的利用

作家黄梵(钱小华摄)

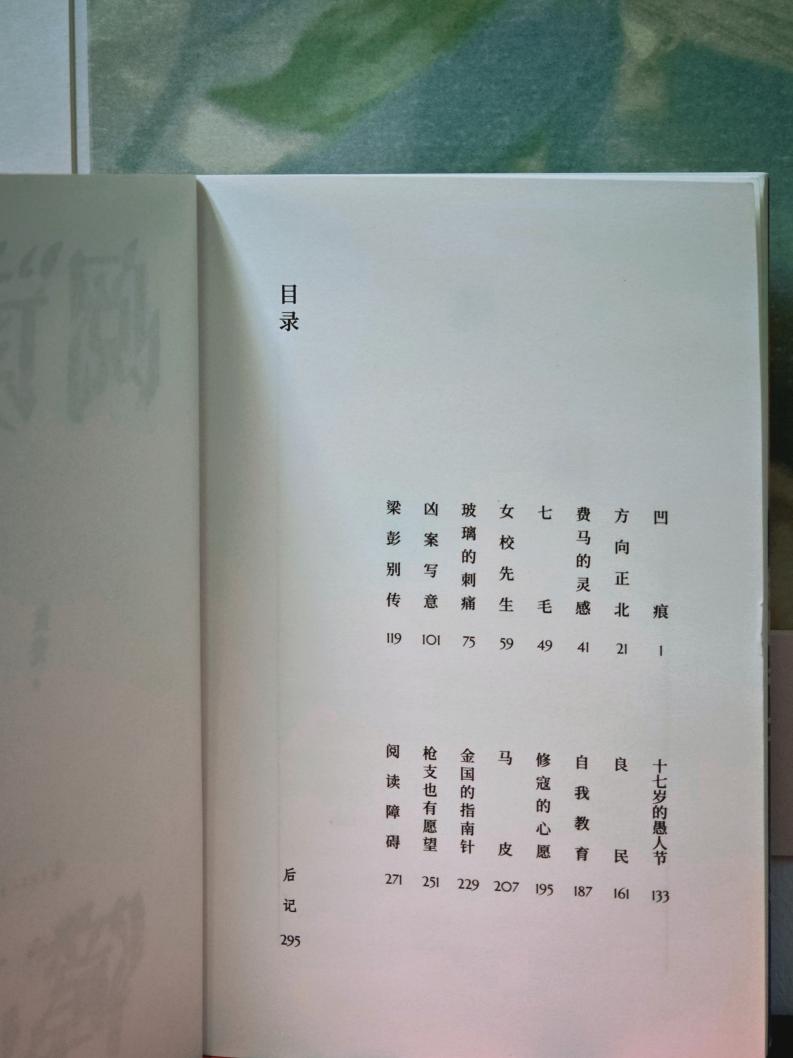

黄梵新近出版的短篇小说集《阅读障碍》收录了创作于1997年至2024年间的16篇作品。从“女校先生”到“县城浪子”,从“道德陷阱”到“阅读障碍”,不局限于这场跨越二十余年的写作,观照黄梵颇为可观的创作年表,就有可能发现,作为一位诗歌与小说并驾齐驱的写作者,诗的意志毋庸置疑渗透进了他的小说。因此,读黄梵小说,在语言、意象,乃至时空的建构上,总能感到一种与诗歌遥相呼应的审美回声。正如作家亲言,“短篇小说是一种特殊形式,它有类似诗的智慧”。

论及小说中的人物和事件,黄梵甚至用“抄袭”一词予以描述,以此坦言虚构时空中的书写对象对生活原型多有映射,同时,这种映射又无意于“对号入座”。真实和虚构,常识和错位,道德约束和情感失控,种种悖论揭示了潜藏于生活底里、少有表露的存在。至于真相,似乎不那么重要,“短篇的非完整性,不只会产生层出不穷的形式,也会产生层出不穷的魅力,也可以看作短篇对多巴胺的利用”,这位拥有理工学科经验的作家,这样解释自己眼中短篇小说审美奏效的机制。

《阅读障碍》书影

中国作家网:短篇小说集《阅读障碍》收录了您创作于1997-2024年间的16篇作品。这种跨越二十余年的编排是否暗含“个人文学编年史”的意图?在您看来,哪些篇目最能体现您创作风格的演变?如果以这本小说集作为回顾创作历程的窗口,其中哪些“风景”最触动您?

黄梵:最初编书的意图,确实如你所说,指向“个人文学编年史”,不想遗漏每个时期最好的短篇。实际出版时,因种种原因,仍有几篇大家看重的作品未能收入。比如,原《作家》执行主编王小王认为在世界范围也是杰作的《炮弹激情》,我看重的《档案之旅》等。集子中的《凹痕》,其实是我写的第二篇小说,第一篇因家人说太像散文,就再也没拿出来发表。《凹痕》代表了早期个人的日常道德理想,与环境不谐产生的冲撞,这类作品还有《女校先生》《方向正北》。《凶案写意》可以视为向博尔赫斯《恶棍列传》的致敬之作,但我试图将博式的想法中国化,同时去除里面的高尚色彩,让实用主义的错位来产生行为之谜。这类作品还有《梁彭别传》。《十七岁的愚人节》试图讲述亲情的牢笼,《马皮》将牢笼转向友情,《阅读障碍》将牢笼转向个人史。我的小说一般都是受原型启发产生的虚构。比如《方向正北》里放生刺猬,原本是我家人做的,但我把原型中的成人改成了小女孩,并给放生结尾虚构了可能的恶性事件,令放生之行可能成为悲剧。记得写完小说,我满脑子是南京中山东路到城外四方城这条梧桐大道的景象,这也是小女孩放生路线的原型。那段时间,就好像悲剧真的发生了,看见沿途巨大的梧桐树冠,我会有小说结尾小女孩仰向树冠时的恍惚感,小女孩的可能遭遇,一直令我揪心。

上海译文版博尔赫斯《恶棍列传》

中国作家网:从早期《第十一诫》对知识分子复杂隐秘的精神暗域的洞察与揭示,到近年对小人物和个体命运的凝视,这种注意力的转向是否蕴含着您文学观念的更新?

黄梵:虽然早年在短篇和诗歌中,不乏对个体或小人物的关注,比如《凹痕》《方向正北》《七毛》等,但关注由自发转为自觉,确实是近年的事。近年我的诗歌对日常诗意的关注,尤其对物的关注,也影响了我的小说。比如,人道思想的局限,令我转向了“物道”思想。当我不再把人视为万物之灵,而是倾向万物有灵,写作的身段自然就放低了,不只开始平视一些小事物,甚至还有了仰视的心境。比如《枪支也有愿望》中,我把人格赋予枪支,使人可以体察枪支的困境,小说让物道困境与人道困境暗渠相通,合二为一了。《阅读障碍》里的工人画家老温,他的阅读障碍与身份的反差,不只令我关注,也让我意识到,小说的视力还跟主体的姿态有关,放低身段可以大大提高小说视力。这让我想起文艺复兴画家卡拉瓦乔画过泥腿子马太写书的障碍,后来为了让教会接受,他不得不又画一幅,把泥腿子马太改画成了教授马太。很显然,前一幅可以看见后一幅看不见的个人精神困境。

卡拉瓦乔《圣马太》(1598年)

卡拉瓦乔《圣马太》(1600年)

中国作家网:收入小说集《阅读障碍》中的《女校先生》等篇目是否延续了《第十一诫》对知识分子题材的开掘和关注?学院生活经验和学者的身份意识投射到相关题材的文学创作中,留下了怎样的影子?

黄梵:把知识分子视为社会中的一员,尤其视为灰色人物,在2000年左右,是一件不可接受的事。这是2002年《第十一诫》杀青后,被十来家出版社视为烫手山芋,想出又不敢出的原因。那时人们对知识分子的设定,仍停留在拒腐蚀、灵魂工程师的幻想上,认定校园有一道墙能把知识分子与社会隔开。当时《钟山》杂志的主编贾梦玮,可谓是勇者和先知先觉者,率先发表了这部颠覆之作。《女校先生》写于2000年,早于2001年动笔的《第十一诫》,可以看作《第十一诫》的先声。常有人问,我是不是小说中的那个内心幽暗的主人翁?我的回答:是又不是。先说是,因为我同属知识分子,知识分子的问题我一样拥有,再有洁癖也难以免俗,指向知识分子的锋芒同样也指向我。再说不是,我当然不是小说里那个具体的人物,那个人物不只“抄袭”了很多原型,里面当然也有我的原型贡献,同时也添加了很多虚构,这么做的目的,是为了让小说的人物或启示具有普适性。所以,小说发表后,总有人告诉我,他们的某某朋友读了小说,觉得某个人物就像是量身为他定做的。大概到2010年左右,社会才放弃对知识分子的幻想,终于把他们还原为社会中的一员,还原到有七情六欲、同样会堕落的真实人性。比如,《第十一诫》于2009年再版时,再无初版时的艰辛周折,这从一个侧面说明,人们已经认同了书中的高校知识分子形象。

中国作家网:从理工到人文学科的身份转换在您的小说中也能找到对应。譬如《枪支也有愿望》中弹道学家面临的道德困境令人容易联想到您本人的“转型”经历。在您看来,学科等方面的“跨界”经验,为您的创作带来了怎样的视野和影响?

黄梵:我常被人称为理工男,在经历的过程中,倒没有刻意关注身份转换带来的影响,现在回头看的时候,才意识到理工思维、学科经验已渗透进创作。可能受过严格的科学训练,我比文科出身的作家,更能感受到科学理性的局限,比如它的无道德,理性认识的有限性,理性对人的同化和简化,对情感的排斥等。这也是为何在《枪支也有愿望》中,我会把道德、情感赋予给冰冷的枪支,以矫正枪支的纯理性。枪支可以看作是科学的化身,它原本携带着科学理性的冷酷、无道德。当然,学科经验也让我有机会带给读者未见识的新场景、新知识、新体验。比如靶道、靶场、冷塞管等,还有置身其中的恐惧感、宿命感等。《枪支也有愿望》中,冷塞管有孔的特定结构,也为枪支自杀提供了合情合理的方式。再比如《第十一诫》中,当沙弹飞临头顶时人物特有的恐慌感和宿命感,是人在战场才会有的感受。记得读品钦的《万有引力之虹》时,我对他描述V-2火箭的弹道,心领神会。如果没有弹道学知识,很难理解火箭在天空为何会如此表现,对于普通人,这是完全陌生的经验,同时让品钦在小说开头的描写有了悬念和神秘感。

中国作家网:书名《阅读障碍》既指向书中同名小说,也象征着“人生层出不穷且无法扫除的困境”,您曾经谈到小说是“人性的实验室,收集人类想象的各种碰撞,从而警醒人类自身的行为”,您的小说如何破题“障碍”一词?“障碍”书写的隐喻与哲学内核是什么?

黄梵:“阅读障碍”是一个时代隐喻,一方面书越来越多,另一方面读书的兴致和能力越来越弱,这一悖论恰恰体现出文明困境。文明让生活变得舒适,也让人不愿走出舒适区去费劲思考,能带来快感的多巴胺成了人的精神食粮,书成了相反的象征。当然,人是无法阻挡多巴胺的,只能利用多巴胺,这也是很多书店变成文化体验店的原因。小说本来就是揭示障碍的体裁,它顽强收集人类的一切碰撞,人的行动与障碍的碰撞,汇成一个虚拟的碰撞博物馆。它揽尽碰撞灾难的功能,与“坏事传千里”的功能是一样的,铭记本身就是为了实现社会共同体无碰撞的理想。我小说涉足的障碍,皆来自人自身的问题。比如,老温的阅读障碍,表面来自小时的精力不济,实则来自父亲入狱对子女的影响,本质是历史的道义问题。老温对历史书的阅读障碍,可以看成人类难以吸取历史教训的隐喻,而老温最后在梦中靠诗解决了阅读障碍,可以看作对诗解决方法寄予的希望。颇类似爱德蒙森在《文学对抗哲学》中,对文学寄予的希望。当代诸多现代性的困境,皆来自理性的傲慢,人的宿命似乎在于,人会高估自己的认识能力,又低估情感、道德的重要性。老温顽强地抵抗阅读障碍,何尝不是出于情感,只是他不再有海明威笔下老人的英雄气。多巴胺其实来自期待与实际的差距,我让枪支拥有情感,与海明威让空骨架拥有意义一样,本质上都是小说对多巴胺的利用。

中国作家网:《阅读障碍》主人公老温的遭遇,很容易使人联想到当代阅读习惯的变化和注意力的稀缺——从文本阅读转向碎片化视觉消费。小说是否探讨了人文精神与技术时代的关系,或者另有深意?您认为探讨回应社会议题是否是文艺创作的题中应有之义?

黄梵:注意力问题最早出现在马奈的画中,当他把赛马场的观众都画得模糊不清,当毕沙罗追随马奈,把街上的一切也画得模糊不清,他们其实结束了“注意力是无限的”这一古典神话,承认人的注意力是有限的。你如果去梵蒂冈看西斯廷壁画,会发现米开朗基罗画群像时,依据的是“注意力是无限的”,所以,他把群像中的每个人都画得很清楚。就如同我们知道手机拍照有像素上限,马奈们那时已发现人眼有注意力上限,分配到有很多人的场合,每个人就很难看清。当代因为手机的出现,需要“被看见”的事物层出不穷,它们就如马奈画中的群像,大大分散了人的有限注意力,导致人在每个事物上停留的时间都很短,阅读就变得碎片化,难以投注情感和思考。所谓的人文精神,就是人能够抵御对注意力的切割,去关注重要的事和问题,获得整体性的视野和反思,保住人性。老温虽然屡战屡败,但他对阅读障碍的抵抗仍是一个象征,即总有人不甘于被“不思考”摆布,要主动加入古今“思考”的共同体。你也可以说,他的处境与卡夫卡《城堡》中的K,倒有几分相像,其顽强与《老人与海》中的老人,也有几分相像。文学从来是适应性的产物,并非对技术完全束手无策。比如,诗歌提高了人对碎片化的期待,这是金句流行的心理机制,也是《阅读障碍》结尾,视诗为解决方案的原因。短篇的非完整性,不只会产生层出不穷的形式,也会产生层出不穷的魅力,也可以看作短篇对多巴胺的利用。

马奈《隆尚的赛马》(1866年)

毕沙罗《雪中的林间大道》(1879年)

卡夫卡

中国作家网:您曾在《意象的帝国》中提出,“诗是一切写作的起点和终点”,强调了诗在文学创作中的重要地位。我们知道,您与小说家并驾齐驱的诗人身份由来已久。评论家育邦形容您的语言如“诗人的丛林”,背后藏有“幽暗的人性森林”。这些线索都牵引出诗歌与您小说密不可分的关系,那么诗的品性是如何渗透并作用于小说意象、语言等建构的?

黄梵:可能我的短篇小说,最能体现你说的这些诗性。我喜欢用场景意象来构造短篇,拼接它们的逻辑不是故事,是某种启示。这种做法跟写诗的做法一样,并不需要追求完整性,只需几个场景意象,就能很好传达出启示。这本来是戏剧舞台的做法,但我在使用时,采用的是抒情诗拼接意象的技法,让人的心理贯穿始终,使读者不易觉察出场景意象的切换,以此造成自然感,或坦然接受微不足道的叙事,或故事的非完整性。比如《阅读障碍》里的《马皮》,就没有“起、承、转、合”中的“合”,《七毛》《费马的灵感》《自我教育》的叙事也微不足道,甚至都谈不上是故事,由此造成的人性启示,却深邃深远。十多年后,当我读到凯特雷的小说集《突然,响起一阵敲门声》,颇有遇到同道的欣喜。育邦说的是小说的文体意识和人性雷区的融合。诗人写小说会有文体野心,希望自己也是小说家中的文体家,无法忍受语言的粗制滥造。比如,我既追求场景、动作等描写的精准,也追求语言的言外之意,可以将之归于诗歌的训练,如同我写诗时既在乎意象的准确,也在乎言外之意。

《阅读障碍》目录页(杜佳摄)

中国作家网:您主张“小说不需要跌宕起伏的故事,惊心动魄藏在日常下面”。《方向正北》的开放性结局、《女校先生》出乎意料的反转等都体现了潜藏在平静日常之下的无常。请谈谈这些书写承载了怎样的叙事策略,背后有哪些考量?

黄梵:小说关注的是碰撞,而造成碰撞的人性,并非一开始就戴着黑白面具出场。我想传递日常生活中,那种悄无声息下的惊心博弈、人性雷区。我们置身在现代社会的存在主义环境,人的本质不再只是从娘胎里带出来的,更多是从生活选择和行动中构建出来的。所以,一个人是怎样的人?他有怎样的未来?不是可以预料的,他自己也无法预料,是不确定的。就如在《马皮》中,“我”到最后也无法确定好友“他”,是否是强奸女子的坏人?《方向正北》结尾的设计,也想把不确定引入一件善事,我想演绎一种残酷的可能,在万事皆有可能的现代社会,善真有善报吗?我把答案留给了读者自己的人性。《女校先生》中的老师“我”,因自身欲望的软肋,中了女生圈套,导致身败名裂。它体现了现代社会的悖论困境,一方面要求人有机器般的完美性,所谓“苍蝇不叮无缝的蛋”;另一方面,诱惑也变得无穷无尽,令人性经不起考验。这样诱惑与完美要求的博弈,令今人的生活无时无刻不存在陷阱,小说中的突然反转也就成必然。

中国作家网:毋庸置疑,长篇小说在作家的创作谱系中占据着主导位置。在这一现实下,您认为短篇小说的当代价值何在?结合您的创作实践来看,与长篇小说相比,短篇小说的力量和魅力体现在哪里?

黄梵:长篇小说的任务并未改变,仍是要塑造可信的人物,供读者在移情中满足对扮演角色的需要。“感同身受”是长篇起作用的心理机制,所以,要有足够长的篇幅,这种通过虚构“骗取”的心理信任,才会真正起作用。短篇的着眼点不在人物身上,而在事件或行为,主要为了通过对事件或行为的讲述,达成对某一现象或心理的深刻启示。从任务来讲,它跟短诗很像,只不过短诗是用意象来完成启示。所以,如何巧妙讲述是短篇的关键。你看沃尔夫《天使望故乡》那种肆意铺张的写法,用来塑造人物固然有效,能达到“感同身受”的效果,但用来写短篇就会失效。反之,海明威是写短篇的圣手,但他用写短篇方式写的长篇,就让人读不下去。比如,他老喜欢重复使用雨、布满尘土的树等意象来暗示人物心理,效果远逊色于《印第安人营地》《白象似的群山》里的那些暗示。短篇为了达成启示,讲究转折、暗示的爆发力。所以,短篇的写作题材,可以像短诗一样广泛,任何日常洞察、感受、印象、思考,都可以借短篇转化成发人深省的启示。

中国作家网:未来您在小说创作领域还有哪些期待尝试的可能?

黄梵:短篇和长篇仍会继续写,独独不会把精力放在不少中国作家心系的中篇上。中篇的篇幅对我来讲比较尴尬,它既不在提供启示的行列,又在塑造人物的充分度上,无法与长篇比肩。中篇小说(novelle)是歌德等德国作家创造出的体裁,从中等篇幅就可以看出,它既要集中事件,强化戏剧性,来追赶长篇,又要关注诗意,加强意味,来比肩短篇的启示。我喜欢做单纯一些的事,希望把短篇和长篇再往前推进。比如,我希望把短篇的敏感度再提高,不止可以摆脱完整故事的纠缠,更能通过日常生活的一些瞬间,揭示出具有启示性的洞察或思考。长篇若从人物的数量讲,很少能有作家像黑塞那样,人物写得那么少,却仍能在长篇幅上维持住小说的精彩。黑塞是有未来的作家,一代一代的读者会重新读他。他也是我写长篇的一个思考来源。我对人物少的长篇也情有独钟,但知道难度很大。

作家简介:

黄梵,诗人、小说家、学者。已出版《第十一诫》《月亮已失眠》《浮色》《南京哀歌》《等待青春消失》《女校先生》《中国走徒》《一寸师》《意象的帝国》《用绳子弹奏》《人性的博物馆》《阅读障碍》《日常的金字塔》等。诗歌在海峡两岸广受关注。长篇小说处女作《第十一诫》在新浪读书原创连载点击率超过300万,被网络推重为新时期最值得青年关注的两部小说之一,已成为书写知识分子的当代经典。《意象的帝国》填补了现代诗创意写作理论的空白。获紫金山文学奖等十余种文学奖,作品译成英语等十余种文字。

(本文图自受访者或网络资料)