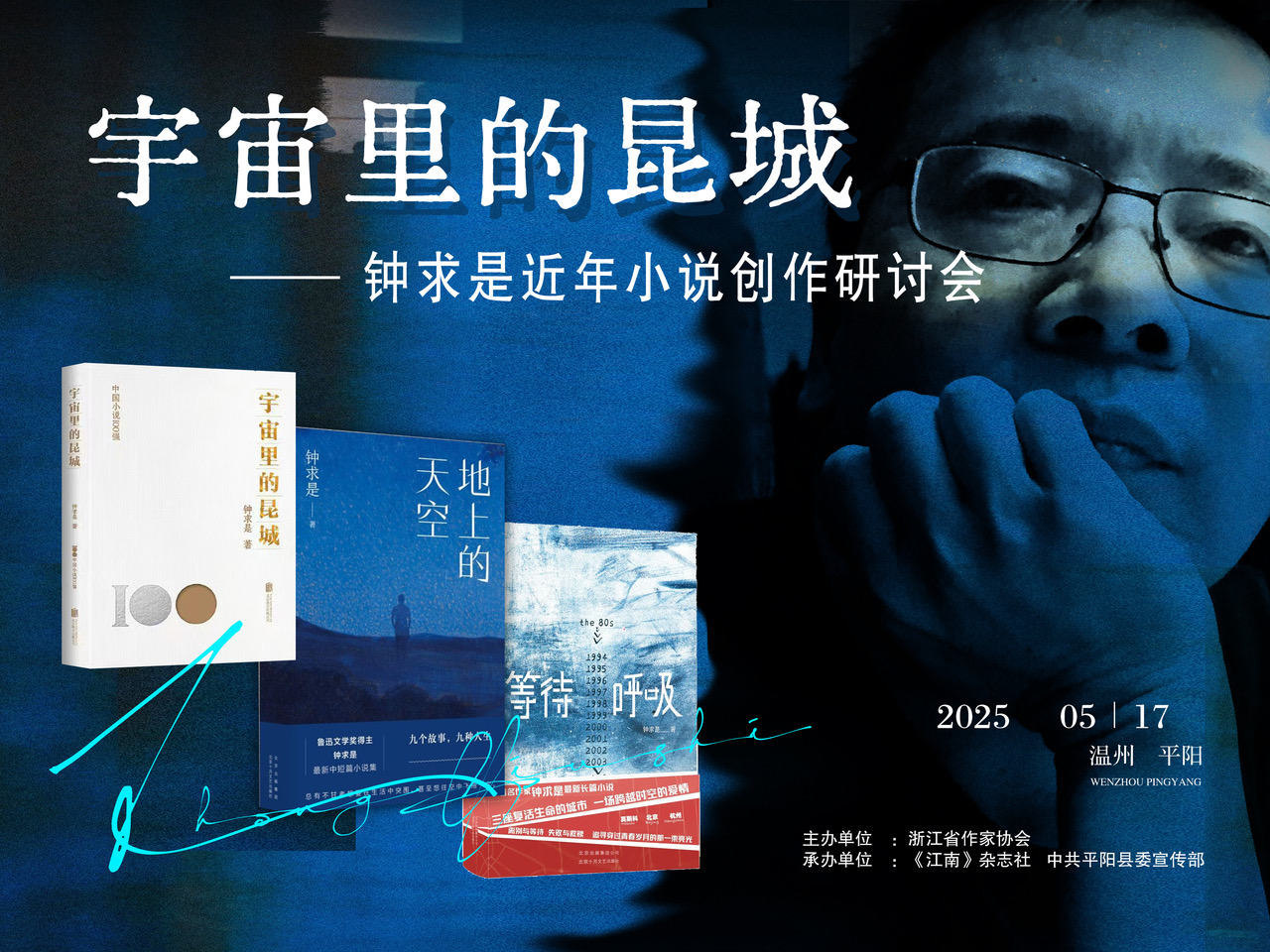

从坚实的土地出发,寻找起飞的瞬间 ——钟求是近年小说创作研讨会在温州举办

研讨会现场

“我十六岁离开家乡,但之后四十多年里,我每年都会数次回来,故土的气息从未断过。这里不仅有我重要的少儿记忆,也有与一个县城一起变化成长的经历和体悟。故乡不仅是我的写作出发地,也是我的文学根据地。”作家钟求是口中的家乡,便是他小说中多次提及的名为“昆城”的小镇——浙江温州平阳县城,名号“昆阳”。

5月17日,“宇宙里的昆城——钟求是近年小说创作研讨会”暨文学交流活动在浙江温州平阳举行。将评论家、编辑们邀请到家乡做客,走一走、看一看,感受故土人情,这颇具文学意味,也是一次文学在故乡的抵达。

程永新、潘凯雄、韩敬群、陈东捷、张燕玲、张学昕、王春林、张莉、杨庆祥、刘大先、金理、黄德海、翟业军、陈力君、张引墨、雷平阳、庞余亮等来自全国各地的评论家、作家出席研讨会。孟繁华以书面发言的方式参加研讨。研讨会由浙江省作家协会主办,《江南》杂志社、中共平阳县委宣传部承办。

浙江省作协副主席、《江南》杂志社副主编哲贵主持研讨会

各位专家围绕钟求是近年小说创作成果,及其文学价值、叙事特色和地域文化表达展开了充分解读和深入探析,希望以此推进其今后小说创作,并助力新时代浙江文学发展。研讨会由浙江省作协副主席、《江南》杂志社副主编哲贵主持。

在寻常叙事中暗藏生活的波澜与对世界的深情

中国当代文学研究会监事长、沈阳师范大学特聘教授孟繁华始终密切关注着钟求是的小说创作。他指出,钟求是的小说创作呈现出持续上升的趋势,其作品《等待呼吸》所探讨的文学主题已具备国际视野,不仅彰显了文学才华,也体现了作家对文学深层次的理解。既具有时代特色,也具有全球视野。他以钟求是新近出版的小说集《地上的天空》为例,强调钟求是作品的一个显著特点,即对时间和空间在小说命名中的偏爱。这种不经意的命名方式,隐含了作者的创作心理和认识,小说中的人物与事件,均发生在物理时空之中,这反映了人类生存与想象的固有命运。

编辑家、作家程永新从温州文学说起。上世纪八九十年代,温州出现了林斤澜这样的笔法看似朴素却颇具现代性的小说家,近年来温州更是出现了如钟求是、哲贵、东君、张翎、陈河等一批实力派作家。面朝大海,温州人对世界、宇宙有着闯荡和探索精神,这种精神在钟求是的小说中有明显体现。钟求是写的故事是平实、常见的,但总有一种空灵感,他的想象从坚实的土地出发,寻找小说起飞的瞬间,在普通的架构里寻找不普通的特质,一步步走出去,越来越大,也越来越恢弘。

评论家潘凯雄认为,钟求是作品很有故事性、好看,却不止于故事表面,背后藏有“时代”“人生观”等宏大的命题,例如《等待呼吸》有言情外壳却蕴含时代风云,《地上的天空》看似涉及婚外情实则有精神寄托,文字背后的东西值得咀嚼和思考,其作品的艺术处理也非常巧妙,为文坛提供了宝贵的经验。同样,在北京十月文艺出版社总编辑韩敬群看来,“会讲故事”是对一个小说家的褒奖,“看似寻常最奇崛,功夫深处却平夷”,这是钟求是小说带给他的最大感受。小说的核心词是“秘密”,这也是解开他小说的一把钥匙——故事的秘密,也是他心灵的秘密,他对世界的理解,他对人心的洞察,在寻常叙事中暗藏生活的波澜与对世界的深情。

“真、善、美”也是与会专家提到较多的字眼。

北京出版集团十月分公司总经理陈东捷认为钟求是的作品是“求真、求美、求是”的,有对地理、生活、人心等多维度真相的探究,也贯穿着理想主义与浪漫主义情愫,有别于当下世俗化的情感书写,又兼具现代主义元素,有调侃、有幽默。辽宁师范大学教授张学昕也用“以德养真、以美藏真、以善行真、以文求真”来概括钟求是的作品,同时认为《宇宙里的昆城》打破了传统叙事逻辑,将“宇宙即昆城,昆城即宇宙”的理念嵌入时空缝隙,使情感肌理在宏大框架中生长。

北京师范大学文学院副院长张莉则在钟求是的作品里看到了当今时代尤为稀缺的真情。作者将爱藏于人物关系的隐秘之中,让读者以敬意审视情感的深层肌理,在扎实的细节写实中蕴含超越性与象征性,也葆有先锋文学的既实又虚的艺术追求。“他看到了人生的伤痛,他看到了人性的黑暗和虚无,但他还是愿意去想象有善存在,有爱意存在”,复旦大学中文系副主任金理认为,钟求是是一个文学的世界主义者。他在写作时引入方言和地域色彩,与要表达普遍性的主题以及超越性和世俗生活之间都形成一种均衡感。

高悬于日常生活舞台之上的乌托邦式精神

与会专家不约而同提到,能在钟求是作品中的普通人身上体会到上世纪八九十年代的理想主义精神,在日常生活的艰难之下,埋藏着“惊心动魄”的精神世界,形成了一种“钟求是式”冷峻写实的风格与对当下性的深刻洞察。

广西文艺评论家协会主席张燕玲说,钟求是用沉稳、不动声色的叙事,塑造了一个个充满理想主义色彩的人物形象,他们寻求和等待自我的重生,体现出一种乌托邦式理想主义的精神,也内蕴一种批判性的力量。“《宇宙里的昆城》中的张午界是一位优秀的科学家,却在俗世中难以容身。这是现实的失败,但却是精神的胜利,他用平实沉稳、不动声色的叙事完成一个个惊心动魄的故事,成功地塑造了一个充满理想主义的时代孤勇者”。

中国作家协会全委会委员、理论批评委员会副主任刘大先用“莫泊桑+杨德昌”来概括钟求是作品在自己心中的感觉,在他看来,钟求是的中短篇都有一种莫泊桑式的淡淡伤感,但又是哀而不伤。情节、故事和细节又类似于杨德昌的电影,内在有巨大的张力。“哪怕是最平凡、平庸的、不起眼的一个人,在他的舞榭歌台之后,依然想有一个逃逸性的空间”,这是一种日常生活中的诗意。中国人民大学文学院教授杨庆祥则评价钟求是的小说有一种卡夫卡式的阐论,即“日常生活中有惊心动魄”,作者把这种惊心动魄和日常生活的艰难描述出来了。作为文体意识特别强的作家,钟求是在故事逻辑、现实逻辑和小说逻辑里找到了一个非常有意思的结构感。

在《思南文学选刊》副主编黄德海看来,钟求是的小说以回望姿态打破时间直线性,让故事中的情感与生命状态呈现别样意味,这种回望具有弥补、安慰与排解作用,人物在与自我和解中改变单线理解方式,于细微处蕴含耐人寻味的深层意蕴,展现出对生命状态的独特思考。浙江大学文学院教授翟业军也认为,钟求是的作品在温和表象下有刚烈不妥协的本质。

以诗人视角看钟求是作品,雷平阳认为其现实冷峻常打破理想主义的想象,给人以现实幻灭感,却又不得不承认这种文字成就了独特的“钟求是式小说”,在节制的现实书写中迫使读者自行吞咽文字深处的精神荒原。作家庞余亮称赞钟求是对小说的忠诚的,将对文学的忠诚与大胆的冒犯结合,彰显独特的创作生命力与艺术勇气。

谈及故乡和创作,钟求是说:“所以我拜谢故乡,感恩故乡,同时也希望给故乡注入一些文学元素。这次在这里开小说研讨会和文学对话会,就是希望在家乡营造好的文学气氛。”

合影

研讨会后,钟求是还与鲁迅文学奖获得者雷平阳、庞余亮,围绕着“文学的故乡抵达和时代表达”展开文学对话,吸引了众多文学爱好者参与。

“文学的故乡抵达和时代表达”文学对话现场

(图来源于《江南》杂志社,摄影:陈云散)