“新浪潮”访谈 | 夏立楠:文学是对现实生活的一种补偿

《人民文学》“新浪潮”栏目自开设以来已有二十多年的历史,现已成为杂志的品牌之一。此栏目的作者均系首次在《人民文学》发表作品。今年,中国作家网继续与《人民文学》杂志共同推出“新浪潮”作家观察专题,作家访谈和相关视频在中国作家网网站和各新媒体平台、《人民文学》杂志各媒体平台推出。自即日起,我们将陆续推出第三期12位作家:崔君、渡澜、陈萨日娜、孙孟媛、刘康、周于旸、陈小手、路魆、夏立楠、庄凌、马林霄萝、丁甲,敬请关注。

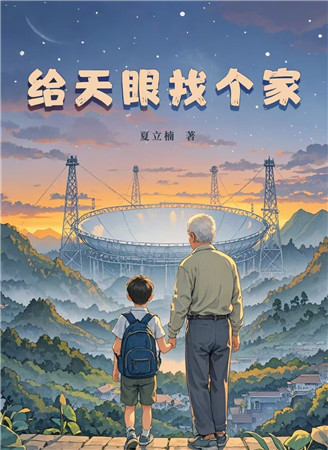

夏立楠,贵州大方人,曾生活于新疆。在《人民文学》《中国作家》《上海文学》《福建文学》《江南》《清明》《大家》《香港文学》等发表小说六十余万字,出版短篇小说集《大宛其的春天》。获首届贵州省文学奖,第三届华语科幻文学奖。贵州省第四届中青年德艺双馨文艺工作者。长篇儿童文学《给天眼找个家》(译林出版社)即将出版。

1、你提到之前在驻村,可以具体和我们聊一聊驻村的观察和感受吗?你现在工作生活又是一种什么样的状态?请聊聊近况。

夏立楠:我以前在一个乡镇的社区综合服务中心工作,主要负责宣传、环境卫生整治、精神文明建设、新时代文明实践等工作,事情挺杂,每天要跟各种不同的人打交道。那几年写小说,我练就了一种能力,除了晚上能熬夜外,还能用零碎时间写,比如去做一件事情,完成后回来能顺畅地接着写。后来因为发表了一些作品,有幸被调到了县文联。在县文联机关待了10个月吧,又去驻村3年。期间感受还是蛮多的。

我老家的寨子叫羊子坡,官方地名叫丰景组,很有丰收的画面感,实际上很穷。地势高,缺水,土层薄,不怎么长庄稼。小时候听我爸讲,说是老早以前那地方出过金羊子。另一个寨子的地主家要修房子,安排长工们背水,水背回来倒在门口的石缸里,早上起来却发现石缸里的水不翼而飞了。人们纳闷,夜里不敢睡,想看看究竟是谁偷的,结果发现是一群金羊子偷偷下山来喝水。人们起身去追,快天亮时,追到一座山坡就不见羊群踪影了。自此,人们把那座山坡称为羊子坡。后来还有人看到过羊群,尤其是夕阳西下时,羊子们会跑出山林吃草饮水,看上去金光闪闪的。还有人说,曾有会看风水的人来探山,把那些金羊子都取走了,之后羊子坡就没了灵气,鸟不再鸣叫,草木也跟着凋萎。

言归正传,羊子坡穷到啥程度呢?我2003年回的贵州,那时候其他寨子都点电了,那地方还在点煤油。一到晚上,乌漆麻黑的,啥也看不清。也是那一年春天和秋天,寨子里每家每户按人头分好路段,出男丁扛电杆,最后硬是真把电拉通了。2008年冬天,历时一年,羊子坡在时任组长王学明的带领下才挖通了一条路,可惜镇里没钱硬化,只能过摩托车、拖拉机,平时道路上的草长得有膝盖那么深,2019年脱贫攻坚时才得以硬化,现在能通大货车。

我读《江村经济》时,虽然“江村”离羊子坡无论在时间上还是空间上都十分遥远,但丝毫不觉得陌生。费孝通先生是人类学家,他很精准地把握住了中国传统家庭里父亲与儿子、婆婆与媳妇、个体与族群间的那种微妙的伦理关系。在阅读这本书时,我重新审视了那个对我来说既陌生又亲切的村寨,家与家、户与户、人与人之间的那种充满烟火气的生活画卷仿佛跃然纸间。

再到我驻村,这些年受市场经济影响,很多农村人光靠种地是无法应付人情客往的;其次,人们为了就业、供孩子上学、就医等目的,不得不陆续进城务工,乡村剩下的多是老弱妇幼。他们亲历了社会的高速发展,在享受发展带来的便利时,也经受着情感缺失,面临着文化传承断层等精神层面的冲击和挑战。就拿农村五六十岁的妇女来说,她们年轻时要看公公婆婆的脸色,因为需要仰仗他们名下的土地过活。可现在呢,即使“媳妇熬成婆”了,处境也没有得到多大改善,现在光靠种地很难养活一家人,儿子儿媳妇就得出门打工,谁经济收入高,谁在家中就有话语权,她们很多人对儿媳妇不敢多言,有些甚至小心翼翼,生怕得罪后没人给自己送终。大概是这样鲜明的对比吧,驻村让我更好地认识了当下的村庄,认识了当下的人们,这对写作是有益的。

我驻村时经历过一些比较有趣的事情,比如拆迁后的农户无法适应城镇生活,以前散漫惯了,受不了工厂管制,他们仍旧喜欢养牛种地,有人就在安置小区楼上养牛,早晚牵着牛坐电梯,不过这是七八年前的事了,现在已经看不到了。几年前,我驻过的一个村,有一个寨子涉及生态移民搬迁,只剩下两户居住,可惜这两户之间有矛盾,其中一户养牛,一户养羊。政府考虑到那里毕竟是一个寨子,还是修通了水泥路。有一回,路上堆积不少牛羊粪,村主任动员其中一户打扫,他很不情愿地说:“马路我可以清理,但是只负责牛粪,羊粪你让另一户扫。”这种事,令人啼笑皆非。

我现在做文学组织、文学创作服务方面的工作,希望能为基层作家和青年作家做点事,同时也不让自己的创作落下。

2、你的个人简介中特别提到自己在新疆生活过一段时间,作品中也有很多与新疆生活经验有关的故事,你曾在采访中说要写一个“新疆·铁热克”系列,你觉得对你来说新疆这段经历为什么这么值得强调,值得一遍遍地去回看和书写?

夏立楠:我在新疆生活了10年,到阿克苏地区拜城县铁热克镇时还没满3岁,可以说整个童年都是在那边度过的。为了谋生,父母带着我和我弟辗转过很多地方,多是煤矿,比如米吉克煤矿、八一煤矿、台联煤矿、察耳其煤矿等,但今天回想起来,还是十分温暖。在察耳其煤矿时,我爸承包了一口矿井,矿井修在一条山沟里,人们居住的地窑子是沿山沟搭建的。由于山上植被稀少,一下大雨总涨洪水,有一回洪水把囤积的粮油和开采出来的煤炭全冲走了。我爸去找,只在山下找到一口让乱石撞得瘪头烂尾的铝锅。再后来,总有人偷窃矿井里的设备,我还跟大人们查看过路边小偷丢下的烟头。后来,有次涨水太厉害了,我妈、我、我弟被一个叔叔用十字镐凿破屋顶拖了出去,我爸和另外6个工友困在了井里,那时候泥沙已经把井口堵死了,我爸机灵,说从通风口走,到了晚上7个人才从狭窄的通风口里爬出来。此时,我爸干煤矿的信心还没完全削减,但后面运气实在太差,别人打井打的是越来越厚的煤层,他们却打到夹层,且有一回还差点塌方了,井里不断渗水,就不能再打了。那时候条件十分艰苦,矿上没有自来水,我们的生活用水是井里铁轨两边石窝里积的熔岩水。每回取水,父母带着我们走进井里,打着电筒拎着桶在前,我们跟在后,他们会用水瓢在每一个石窝里舀一点水,直到把桶舀满,那水是黄色的。

我快读学前班时,我爸带着我们搬去镇上住。我们家后面是南天山,一年四季山上都是白雪皑皑。雪水补给的喀普斯浪河流经小镇,镇上有个规模很大的火电厂。春天的时候,我们在河两岸的柳树林踏春,看维吾尔族大叔们犁地;夏天的时候,还能采蘑菇、挖药、捞鱼、掐苜蓿草;冬天就玩滑冰车。我是玩弹弓的高手,靶子特别准,哪怕二十多年过去了,现在随便捡个弹弓打一发也很准。我们一帮小孩经常在垃圾堆捡瓶子,捡来摆在围墙上,挨个哐当哐当地射碎。我们那帮小孩里有个比我大两三岁的四川孩子,叫邓斌,是个发明高手,什么破玩意到他手里都能鼓捣成新玩具,他可以用四驱车上的马达做成船模在水里游,还能将自行车上的废链条改成火药枪的枪筒,几乎无所不能,我们一帮小孩以他“马首是瞻”。可惜这人我找不到了,只晓得他爸后来说要带他们去伊犁。

美好的童年能治愈一个人的一生,塑造一个人的三观。成年后,哪怕我遇到再多艰难的事,总能将阻力转化为动力。新疆的生活经历,像我吃过的米喝过的水,它是我成长道路上的基石,已经化成我的骨血和肌理,所以我十分注重那段经历。

3、你作品中的空间非常多元——城市、乡村、边地、异国,我猜测也许一定程度与你在多地生活的经验有关?这种空间经验是否改变了你观察世界和人物的方式?同样一个人物,放在不同城市背景下,你会写得不一样吗?这些空间只是小说发生的地点和背景吗,你觉得空间对小说意味着什么?

夏立楠:异国我没去过,但我小说中的空间确实多元,因为在新疆、贵州生活过,同时拥有农村经验、城市经验、以及两种民风习俗大不相同的边地经验。

这种空间经验确实影响我对世界和人物的观察方式。

同样一个人物,放在不同城市背景下,有可能会写来一样,也有可能迥然不同。人物性格和三观的形成是受多种因素影响的,有先天的部分,也有家庭环境的影响,还有外在环境、自身经验、所处社会阶层、受教育程度、时代背景、民俗文化等方面的影响。要看城市对所塑造人物的影响大与否,如果城市只是一个符号,那么故事是在A城发生还是B城发生对人物影响不大。如果城市不只是符号作用,那影响自然就大。别说城市,连两个不同村寨的人出来,他们的脾性和价值观都是有差异的,所谓一方水土养育一方人,不无道理。

只是说,不管故事发生在哪座城市,哪个年代,其内在逻辑性始终是要讲的。

4、你多次在创作谈中提到河流的意象,你说小说是逆流的船,在《大宛其的春天》创作谈里也提到了你童年时的那条河。河流作为意象本身就富含时间性、流动性、记忆感,你觉得它怎样影响了你的小说和写作?

夏立楠:小说是时间和空间的艺术,所以我会把时间看成是一条河,而故事就像是漂泊在这条河上的船。从时间层面来讲,我发现我写年代久远的故事更有感觉一些,尤其是90年代。从空间上来讲,以前写新疆背景比较有感觉。但这些年,我离开出生地(大方县长石镇羊子坡)太久以后,以一种回望的姿态打量它时,它对我的重要意义才在体内生长起来。

我觉得每个人的写作或许都有一个舒适区,这个舒适区是时间意义上的,也是空间意义上的,似乎只要是写某个时间段、某个地域里的故事时,人的内心就会更加自如一些。要是跳出那个时间段或者地域空间,能不能写呢?能写,但写的时候,心灵似乎不会沉得那么稳、那么深,或者说,写完缺少了舒畅感。文学是对现实生活的一种补偿,它能够超越时间和空间,凭借记忆、幻想虚构一个世界,捕获曾经失去,或者想要得到,又或者始终无法获得的生命经验。

5、《大宛其的春天》这本小说集中的作品经常会有一个讲述者,由他讲述所观察到的另一个人身上发生的故事,而且这个讲述者常常是“夏立楠”,甚至经历和你也有相似之处,为什么用这样的结构和安排?

夏立楠:因为是短篇小说嘛,为了让故事更有真实感,我一般会采用第一人称视角叙事,同时为了省事,会将里面“我”的身份设置为夏立楠,主要是再取一个名字也麻烦。不过,在写中篇小说时,我不太喜欢这样做,更多是以第三人称视角叙事,一是故事长了,用第一人称视角有局限性,情节推进方面容易施展不开;另外,写中篇小说时我喜欢一种“进入人物心理”的状态,会把人物作为一个客体,审视他们,探索他们,我挺喜欢那种状态。当一个人物被真正地塑造出来时,我觉得他们不是虚构的,就是真实的。他们不是我创造的,反倒是他们在反哺我、滋养我。

6、《大宛其的春天》这本小说集的荒诞感和隐喻性非常强,但你近期的一些中篇作品,像《晚风》很明显现实感变强了,《罅隙》《大相》虽然保持了你特有的荒诞和隐喻,但是我感觉文本细节的现实感也增强了,我还了解到你最近创作了一部儿童文学作品《给天眼找个家》。你怎么看待自己创作的变化?

夏立楠:早期写小说,有受“先锋文学”的影响,存在“玩叙事”的心理,有些写作纯粹是一种实验行为,是外在花招式的叙事形式的探索,也有些是在老老实实讲故事。写《晚风》之前,我读过一段时间的《传习录》《心经》和《金刚经》。某一天,我突然发现自己的同理心增强了,这一点我说不上缘由。

《晚风》的故事原型是有的,不过我没见那个老太太,这是别人转述给我的故事,我带着几个疑问写下了她。我当时就很诧异,这样一个平凡的默默无闻的老太太为什么期待一个隆重的丧礼,这个丧礼再隆重她也看不到了,那她究竟在期待什么呢?是想给自己画上一个圆满的句号,还是说人始终渴望被人铭记,希望成为中心人物受到关注?又或者是对生命本身的一种珍视和尊重。那毕竟是死亡,期待隆重丧礼到来时她有没有对死亡的畏惧?肯定有,她的内心是十分复杂的。写《晚风》时,我很享受那种状态——以一个年轻的、男性作家的视角去探索一个女性的、老年人的精神世界,这于我而言,无论是在年龄上、性别上都是一次比较大的跨越,怎么去精准把握女性老年人的心理是一个挑战。

写《大相》时,灵感来源于我儿子戴奥特曼面具。我很好奇,一个人崇拜另一个人为什么要戴上象征他的面具,戴上面具究竟意味着什么?是一种什么样的感受?我想到了傩戏和地戏以及龙里太平花灯。这种模仿行为,我在贵州的一些丧礼习俗上也见识到过,它本身就充满荒诞感和隐喻性。比如,死者下葬后,需要拿“地契”,很有意思的是,拿地契的掌坛师会安排两个年轻男性扮演其中的买地者和卖地者,买地者往往是死者的亲属,且需要扛着一把锄头围着坟墓周边挖一圈边界,他挖的时候,是听从掌坛师指令的,掌坛师让他怎么挖他就怎么挖,意思是那块地属于死者了,死者可以放心享用了。这种模仿行为看起来十分滑稽,我常常想?为什么人们会想出用模仿行为来再现这种臆想的场景呢?

其实,我小说中的那种荒诞性,我个人觉得像霍桑,不是那种魔幻式或者颠覆现实、超越现实的荒诞,而是现实生活中本身具有的荒诞,就是故事看起来也很现实,但又不那么现实。往后写,故事越来越现实,是因为我对人物内心开掘越发感兴趣,我想走近他们的内心世界,探索他们幽微复杂的心理变化。就像欣赏中国传统的工笔画、山水画一样,我会对线条、细节越发着迷,因此停留。我相信那些优秀的演员也是如此,在演绎不同角色时,对自己是一种挑战,一旦演完,就会很有成就感,因为看到了自身的多种可能性。写小说也是如此,真正写好一个人物时,是能够深层次获得该人物的某些生命体验的,这是一个探索他人和不断认识自我、改造自我的过程。

至于儿童文学创作,是一次机缘,译林出版社的编辑看到我写新疆题材的一些短篇小说是儿童视角,就约我写儿童文学,本来当时打算写的是另一部的,结果遇到了“向着科学之巅”这个项目,就写了《给天眼找个家》,也算是一次新的尝试吧。

7、你谈到自己特别喜欢冷叙事的作家,你的语言风格也呈现这样一种冷感,可以和我们谈谈你处理这种语言风格的细节吗?

夏立楠:可能也算不上什么冷叙事,只是我个人好像天生中气不足,平时说话声音不大,即使很用力喊也喊不大声。人对话一般是跟同频的人对话才舒服。我以前工作的那个小镇,有一个开饭店的老头说话声如洪钟(准确地说比这还要大),十分热情,我经常从他家门口过,他看见了会喊我。但是,每次我都害怕看到他,因为我觉得那声音实在太大,一想到要回应他,我就觉得很累,心气都要在胸口上再提个十公分才行。

阅读和说话大体差不多的,我觉得好的作者无论是写小说还是写散文,语感得有,气息要匀称、起伏得有致,真正厉害的作家叙事上应该是不疾不徐、沉稳有力、长短有节的,这跟生活中一个人遇到事处理事是一个道理。所以,我的小说无论故事多么跌宕,就叙述语言来说,整体还是偏向于轻盈、平静。至于说怎么处理这种语言风格,我认为谈不上处理,就是自己写下一两段后,会默读,怎么读起来舒服就怎么改。

8、我注意到你有小红书账号,平时和大家的交流互动也比较频繁,“TikTok refugee”事件我看到你也有紧扣热点,发帖互动。你觉得这种互动是否有改变你对“读者”的理解?有没有哪条评论、哪次私信让你印象深刻,甚至改变了你对某个作品的创作或理解?

夏立楠:其实不算互动,感觉我更像是想蹭流量和蹭热度,只是没蹭成。那几天小红书涌进许多“TikTok难民”,好友田兴家通过小红书私信认识上一个外国文友,他们交流了许多文学方面的话题,我想发一篇笔记试试,看给不给流量,能不能吸引国外友人也跟我互动。事实证明,这招不行。目前没有哪条评论或私信让我印象深刻,只是有一两条贴出小说开篇几段的笔记浏览量、点赞量比较高,我有怀疑过是不是那种写法比较对味,但后来想想,小红书流量密码是神秘莫测的,这似乎是个玄学,比如:精心写下的笔记浏览量少得可怜,甚至不清楚它为什么会被限流;但是,随便乱发的某一条浏览量又很高。

9、我们现在可能绕不开的一个话题就是AI,你的作品让我感觉你是一个愿意尝试新生事物的人,所以你应该有尝试AI写作,如果我的感觉属实,那么你尝试过后的感受是什么?你对未来AI写作的发展有什么样的想象?

夏立楠:我确实尝试过AI写作,但没涉及文学方面,是用于撰写公文,平时会用AI写一些简单的讲话稿、主持词、汇报材料等,但AI提供的初稿往往不能直接使用,得结合实际情况修改后才行,不过不可否认的是,它确实在某种层面上提高了工作效率。另外,用AI提问倒是不错,AI在整合信息方面的能力很强,能精准地向人们提供所需要的信息。

我对未来AI写作的发展谈不上太多关注,但我觉得随着AI的发展,肯定是能写出不错的类型小说的,比如情节推动快、故事性强的作品,但要想写出细节饱满真实、心理刻画入微的作品,估计还是会有一些难度。毕竟,文学是经验的表达,生活往往比文学更加精彩,而人性又是十分复杂的,它不是一个既定的程序就能精准把握的;再者,艺术的发展是作者和读者(观者)互动的过程。人们在阅读文学作品时,往往会预设一个客体存在,即该作品的作者。在这一过程中,读者能够通过作品与作者进行深度的精神交流,走进作者的内心世界和精神世界,感受其主体精神。这一过程极为复杂和微妙。起初,读者可能会对对方的性别、年龄、面貌、职业产生好奇,读到精彩处,获得心灵共鸣时还会拍手称赞,由衷地敬佩,若是同行还会惺惺相惜,这些情感的变化是阅读AI作品无法带来的。同样的,人在欣赏一幅山水画时,观者能透过画作体悟到画家的主体精神,这种与具体创作者之间基于作品产生的精神互动,对创作者主体精神世界的解读,以及对其艺术创作风格、手法、主张的沿袭和传承,都是建立在真实个体创作基础之上的。比如小说作者阅读文学经典、书法爱好者临帖,多少会受到这些作品的浸染,进而在其作品中能体现出某些师承痕迹,然后融会贯通。如果是阅读AI创作的文学作品,这些效应则不那么明显。