专家共话《北上》的多渠道改编—— 推动文学与艺术的双向赋能

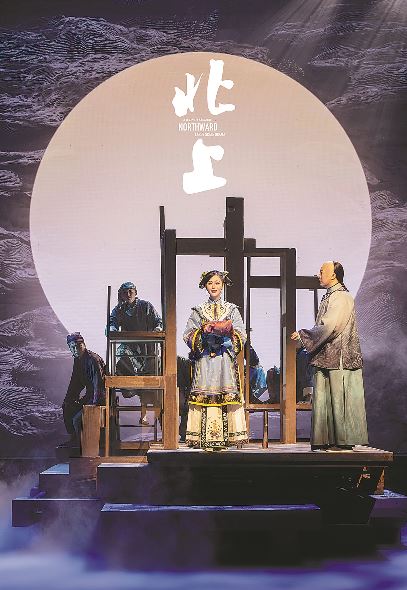

音乐剧《北上》剧照

话剧《北上》剧照 尹雪峰 摄

根据徐则臣同名长篇小说改编的电视剧《北上》日前在央视一套黄金档收官,不仅收获了较高的收视热度和口碑评价,也引发了不同代际观众的热议和共鸣。或许不少观众还不知道,这并非该部茅盾文学奖获奖作品的首次改编,此前,音乐剧《北上》、话剧《北上》亦先后亮相,用不同艺术形式展现大运河文化的精神内核,并带动沿线城市游客量激增,形成文化与经济共振,成为茅奖IP改编的又一成功范例。

文学是一切艺术形式的源头。只有充分发挥文学的母本作用,释放文学的广谱能量,才能促进新时代文学的多维发展,在文化强国建设中发挥更大作用。近期,记者在由北京市文联主办,北京作协、北京视协、北京十月文艺出版社承办的“文学京彩季·北京作家2025精品研推工程”第一期之“文学与艺术的双向赋能——茅奖IP《北上》的多渠道改编”专题研讨会上,聆听了各方主创团队分享的《北上》改编创作历程。来自文学、戏剧、音乐、电视等领域专家以《北上》为案例,结合当前行业发展现状,分析了文学IP多渠道改编的成功经验,并围绕如何推动文学向多种艺术形式转化各抒己见。

小说《北上》以宏阔的艺术视野和精湛的叙事技巧,讲述了运河两岸的城池与人群、悲欢与梦想,展现了运河百年沧桑巨变。在中国传媒大学戏剧影视学院教授戴清看来,纯文学饱含着作家最真挚、最深沉的生命体验、审美表达和对时代社会的思考,是文艺创作原创力的大本营,要在尊重原著基础上进行改编。北京大学中文系副教授丛治辰认为,小说有不同的写法、不同的面貌,但是否能激发改编者产生观察和思考世界的新角度,是小说是否具有改编价值的关键。“任何一种改编都是对于原著的致敬,不同艺术门类的改编者从《北上》的不同段落进入并重构文本,形成了大运河书写的博览和图谱。”《人民日报》文艺部副主任刘琼说。《北上》出版方代表、北京十月文艺出版社总编辑韩敬群谈到,一次又一次不同艺术形式的改编,能够唤起大家对原著小说的阅读兴趣,加深大家对运河文化意义的认识,甚至带动运河两岸的文旅发展。

文艺作品不仅能记录时代,更能激发文化认同。多种艺术形式的《北上》独具魅力、各美其美,让运河的流动契合当代精神。话剧《北上》制作方代表、杭州话剧艺术中心总经理张媛坦言,该剧创作时最大的难点是如何在尊重原著的基础上提炼精华,主创团队从叙事结构的转化、人物群像的舞台化、运河意象的视觉化、文化内核的舞台表达四个方面进行了改编,并在首演后持续修改打磨。中央戏剧学院国内合作与交流处处长林蔚然认为,该话剧聚焦运河上行走的一群人,展现了他们的家国情怀和爱恨情谊。音乐剧《北上》制作人秦鲁一介绍说,该剧在改编过程中,主创团队选择了晚清时期这条线索,将人物放在群体当中、时代当中、大运河的意象当中去呈现,保留了原著的主旨和灵魂。北京舞蹈学院音乐剧系主任黄凯认为,音乐剧《北上》在叙事结构、音乐设计、视觉呈现方面可圈可点,未来可在情节衔接、人物塑造、华彩段落打磨等方面持续提升。电视剧《北上》总制片人张书维谈到,该剧主创团队把握住原著“根”和“远方”两个内核,将水元素贯穿始终,通过六位年轻人的出走与回归,诠释了运河精神的深刻内涵。北京师范大学文学院副院长张莉认为,电视剧改变了小说原有的叙事结构,将运河变成青春、爱情和奋斗之河,更加贴近当下观众,赋予了其更多的青春感和新时代气息。

《北上》文学IP多渠道的成功改编和广受好评,再次彰显了文学与艺术双向赋能、彼此交融所迸发出的璀璨光芒。北京市文联一级巡视员田鹏表示,文学给我们提供了观察认识世界的不同视角,这是文学自身的价值,也是文学被各艺术门类需要的原因所在。改编者既要忠于原著,更要对文学作品的精神内核进行深度挖掘和解读,这样才能在保留原著气韵的基础上有新的精彩呈现。正如《北上》作者徐则臣所言,一部作品需要读者去阅读、专家去阐释,需要不同的艺术形式去扩大其内涵和外延,所有这些才成就了最终的作品。“话剧、音乐剧和电视剧虽然做了不同的演绎,但都保留了原著的精神内核,同时又丰富了原著的阐释空间,其实都是在帮助《北上》这部小说继续成长。”