当代文学精品译介为“一带一路”架起心灵之桥

“盼望世界更加安静、宁静,能让我们听到远方更多的声音。”在面朝浦江的建投书局,作为嘉宾出席“‘一带一路’国家当代文学精品译库”图书发布会的作家孙甘露说。

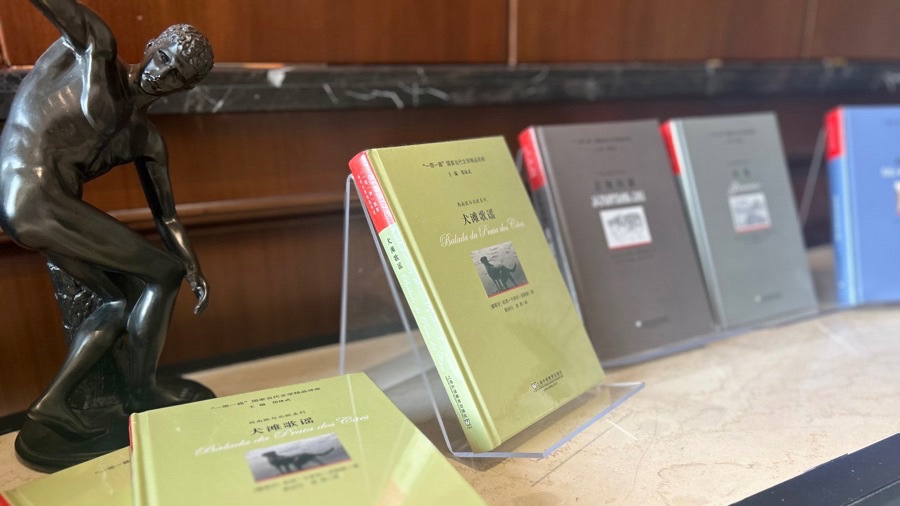

“‘一带一路’国家当代文学精品译库”由普希金纪念章获得者、俄罗斯文学专家、上海外国语大学文学研究所所长郑体武策划、主编,目前已由上海外语教育出版社陆续推出8本。“译库”根据语言文化和地缘因素,将共建“一带一路”国家分为若干区域,形成相应系列,如“中亚与高加索系列”“斯拉夫东欧系列”“中东阿拉伯系列”“中欧与北欧系列”“东南亚与南亚系列”等。入选作品多为近二十年出版的新作,反映当代生活,以小说尤其是长篇小说为主,艺术上有较高水准,在该国有一定代表性。

“中国现当代文学受翻译文学,尤其是苏俄文学影响很深,然而当代文学作品译介较少,读者和作者都非常期待看到这些新作品的翻译引进。”孙甘露说,翻译家深度介入和塑造了中国现当代文学,“五四”以来的前辈大家多数都身兼译者和作者两重身份,拿到这套“译库”,他迫不及待地翻看了《1993》,“读了开篇和最后那封信,想起《日瓦戈医生》,不同年代的故事唤起很多联想,深受感动。”

在孙甘露看来,这套“译库”是恰逢其时的选择,这些作品对当代读者更好地理解置身其中的世界,“对于理解动荡、纷争、矛盾……有很大的帮助,而文学根本上也就是处理这些问题,增进人们之间的理解乃至谅解。翻译家就是架桥的工作者,非常了不起。”

“文学是不同国家、民族相互了解和心灵相通的纽带。”中国社会科学院学部委员、西班牙皇家学院外籍通讯院士陈众议认为,因“译库”作品皆为新译新作,相对于市面上已有的旧译编纂来说更为可贵,其成书的艰难程度可以想象。“但文化的积累,文明的借鉴、互鉴,正是基于这样的艰难才能开花结果。”

上海翻译家协会会长、复旦大学教授魏育青表示,“一带一路”不仅是政治、经济和基础设施的联通,更在于人民的互相理解、尊重、信任,“在当下不平静的世界里尤为重要。”他提到“译库”中的作品《总统的猫》,“其故事涉及格阿冲突,而这部小说本身也证明了人文作品有能力调解隔阂。”

“译库”译者代表,华东师范大学俄罗斯研究中心副主任、白俄罗斯研究中心主任贝文力表示,增进“民心相通”、深化相互认知的有效方法之一就是文学的互译。因为文学是民族文化的载体,优秀的文学作品反映了民族的历史进程、生活状态、精神面貌和理想追求,也是认识、了解这一民族和进行思想交流的重要媒介。“希望读者能够通过《永恒的瞬间》——这部白俄罗斯最受欢迎的当代小说之一,沉浸于白俄罗斯的当代社会进程中。”

“上海是‘一带一路’的桥头堡,具有语种优势的上外应该为‘一带一路’建设作出有上外特色的贡献。”郑体武表示,这是他与上外同仁发起这套“译库”的初心。“尽管在选题、小语种人才、版权等方面遇到很多挑战,但作为一个立足长远的开放项目,‘译库’将持续推进,每年陆续推出若干本作品,期待读者持续关注。”

“译库”顾问、上海外国语大学校长李岩松表示,“译库”为上海外国语大学重大课题立项,并于2021年入选“十四五”国家重点出版物出版规划。人文交流是“一带一路”倡议的重要组成部分,而文学作为人文交流的重要载体,具有独特的价值和意义。