科学式幻觉与人类独白

莱姆是一个科幻小说的逆化者与内部倒戈者。科幻,原本以科学元素助推幻想,而莱姆则彻底以幻想质疑、瓦解科学主义本身。

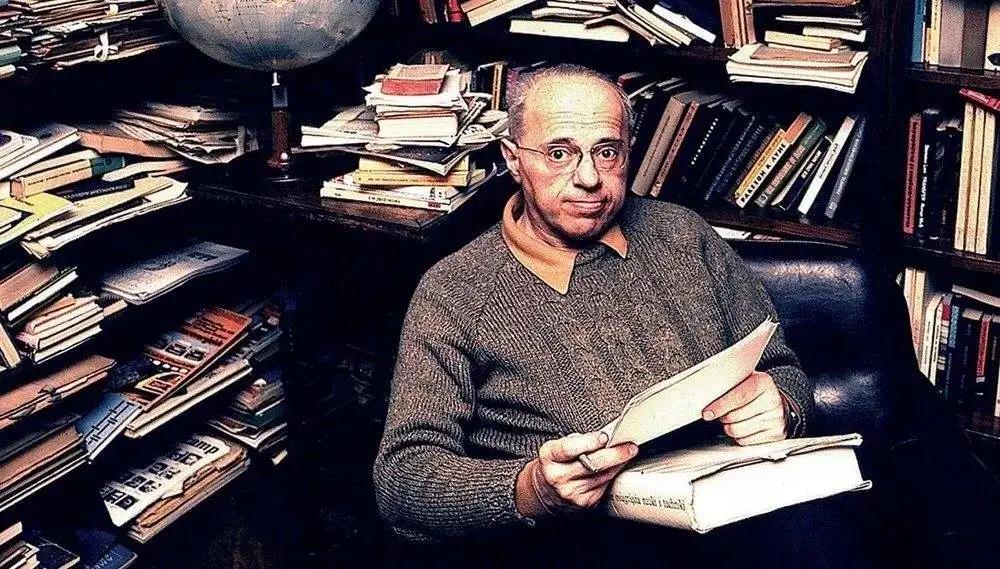

对于波兰作家斯坦尼斯瓦夫·莱姆而言,科幻从来就不是廉价的类型文学,也不是美国通俗杂志里的地摊故事。这位有犹太身份的全能型作家,躲过了二战屠杀,怀着幸存的晦暗,用各式各样的未来,检视人类的过往。幻想科学,只是表象框架,它的本质还是思考人的处境,未来的伦理秩序。这里有一种迂回对照,想象势必对现实造成戏谑性反差。如果说借古讽今,是一种回溯性反讽,那么制造未来,则属于超越性反讽。

斯坦尼斯瓦夫·莱姆作品集,译林出版社

我不太在意他小说里眼花缭乱的科学硬核与技术虚构。这是一位智商180的作家写作的必然后果。技术像他的道具,反倒是描写、闲话和议论,更显出意图。在我看来,莱姆首先是一位可置于斯威夫特、拉伯雷这一序列的杰出的讽刺作家,其次才是科幻作家。甚至,你会感到他身上的邪典气息、荒诞黑色、恐怖滑稽,还带着肉欲。如《未来学大会》里,肉欲场面穿插与科幻看上去并不搭调,但莱姆却有意破坏气氛,借用性的倒错与狂欢,暗示未来学大会最大特点是拥挤混乱。

莱姆将科幻彻底重释为“科学式幻觉”。技术的致幻,是其小说谋划的主题。《未来学大会》里一切都可视为幻觉衍生物:做梦在幻觉之中,梦境是幻觉中的幻觉。人类自我意识的根基被动摇,自我与他者界限被抹除,“实体”的观念被摧毁。这是对笛卡尔主义的深切质疑,那个存在的基石——我思,本身也是不可靠幻觉。它让我想起一部古典小说续书《西游补》,生产幻界的感官,心脑意识本身已是虚拟物。控制论的阴霾笼罩小说上空,药物参与构建“拟境”。莱姆或许比福柯所言的生命权力,活人治理,更进几个维度。故事暗示了化学能与生物能、心理能的轻易转化,药剂与伦理判断竟然无缝对接。

如和善剂(诱发无边的快乐和幸福感)和它的各式衍生品:快乐醇、欣悦水、迷幻膏、欢庆素、共情散、愉悦粉、宁静糖,改换一个氨基,就能得到一系列暴戾剂(激发最凶恶的行为)。它操控的不止是主体的诞生,也不止停留于现实域,而是深入到欲求妄想。它能控制人对现实的“应然态度”,实现强烈的机械式必然。同时,古老认识论模式被彻底宣告无效,因为感官认知通往存在之思的路径被“报废”了。这是给人类意识装上“后门”开关。技术的本质是人性的延伸。它尝试超越人类限度(无论是感性、知性还是理性),是对康德式批判话语的僭越。然而,技术的超越性又总以自反性为代价。《惨败》是超越性如何走向极端性的例证,它反而暴露人性更多无力与弱点。技术,只是为人性善恶,附加上各种参数与系数。

莱姆是一个科幻小说的逆化者与内部倒戈者。科幻,原本以科学元素助推幻想,而莱姆则彻底以幻想质疑、瓦解科学主义本身。“科学自诞生之初就总是被一圈伪科学的光晕环绕着”。他让我联想到激怒主流哲学界的波普尔。同时,作家可能又在伪装。与其说他写科幻,不如说他借故事来“谈论科幻”。这未尝不是科幻领域的“元叙事”。他对科学不信任,对人类认知限度的悲观怀疑,令人印象深刻。这像卓尔不群的科幻理论家、科幻批评者,以近乎论文式的综述评议,推进故事。小说也更具阐述性和观念性。

与其他科幻作家不同,莱姆将科幻当成对人文学科总体性批判的工具。哲学、心理学、人类学、语言学都成为活靶,首当其冲。《其主之声》开篇用两个章节对“理论家的意识虚构”,进行了饱和攻击。从形而上学、精神分析到实证主义,“哲学史就是一部层出不穷的撤退史。”其弱点在于每个哲学家都非把自己看成众生万物的模型。“一开始就将自身等同于全人类的范数——一个未知数”,是极不负责的。读者也许不耐其烦,但他有意如此。这像叙事的“类比”,甚至可看作小说的“导论”。哲学家们自以为是的认知范式,也是人类对于星外生命拙劣看法的原型思维——用一种类人化,主体意识接收信号,还自以为是,认为捡了大便宜。

当文学仍在关注如何描写人性的问题时,莱姆已在叩问文学的“边界”——即这种人性是何种意义上的,何种限度下的,它和机器、星外生命之间的界限,又如何。无论是《索拉里斯星》《伊甸》还是《惨败》,都是对人性局限、弱点无奈的哀伤。所谓技术与智慧,只可惜用在人类身上,可怜无用。人类共情能力值得堪忧,无法理解他者,更别说星外生命。《索拉里斯星》尝试用爱情超越个体存在,就像海德格尔想用原诗抵达存在。终有一死的此在,与绝对未知的无限,构成了认知与共情的悲剧性。

“惨败”和“伊甸”有共通隐喻,人类寻找乐园的徒劳,无功而返。“我们并不能理解那道谜题,我们真正拥有的只有自己搭建的脚手架——却没有建起大厦本身;只有尝试破译的过程——而非原文的内容。”换言之,莱姆表述了人类始终自身“原地”阐释,既不能理解,更无力对话。其根源在于作家对人类演化的理解——是一套“快感/痛感控制”,总是随机的振荡,偏离均衡与良好。“人类的某些特质是完全可以用统计波动来解释的进程。不管是在自动机还是在有机体的建构中,这一过程都是无法规避的。”那些雄心计划,如同孩童对未来可能性,概率性的粗陋堆砌。人类并不知晓未知的丰富性,如同流体的复杂与任意。这种悲观论包孕着对人类过往与未来双重担忧:进化亦是退化,胜利也是惨败。

莱姆的小说看似是人类经受星外考验,遭遇、对话异己生命体。但从另一面看,又全是人类一厢情愿的自我独白。它的内核依然反讽:始终在嗅闻同一性,寻找类比与相似性。只不过,结局大多是人类被绝对他者,绝对差异,埋葬了希望。作家给了我们足够多的参照镜像,如《伊甸》里的双生体,它们也许就是我们在历史中蜕化,人性消耗后的“剩余物”。控制系统,自动化与第一推动的问题,在伊甸都不是问题。甚至系统本身,就是生命体。抑或,它们才应被视为终极母本,人类历史才是残缺而低级,演化并不完全的“异文”。

“这年头,太空航行只不过是逃避地球上各种问题的手段。换句话说,你飞往群星的时候,暗地里会希望在你离开的这段时间里,地球上最坏的事情已经发生并且结束了。”这或许是对星际题材的袪魅与自嘲。伟大科幻,是能对读者进行清盘重组,不断否定的书写。它的本质是对固有、狭隘的自我意识不断“刺杀”。它并不迷恋预言。预言只会降格为日后的某种说辞,陷入实证的诱惑——如某小说早在多少年前,就预想了哪些黑科技与人类处境。

这根本不是衡量科幻作家是否优秀的依据,这一逻辑非常奇怪。作家本不是预言家,未来学家;更不是黑魔法师,炼金术士。正如作家揶揄说,“因为现在这个国家的未来学家比外交官多得多”。作家并非因为证实了什么而伟大,而是因为叩问、想象着存在本身。科幻源于渴望与恐惧:匮乏什么,才幻想什么;恐惧什么,才解释什么。科幻作家也是本质的现实主义者,不妨谓之“现实以上主义者”。莱姆即如此,其指向性、问题性与阐释性,都是空前的。科幻,不应是科学与想象力的勾兑。莱姆放弃了作为类型与题材的科幻,而是将科幻视为方法与可能。