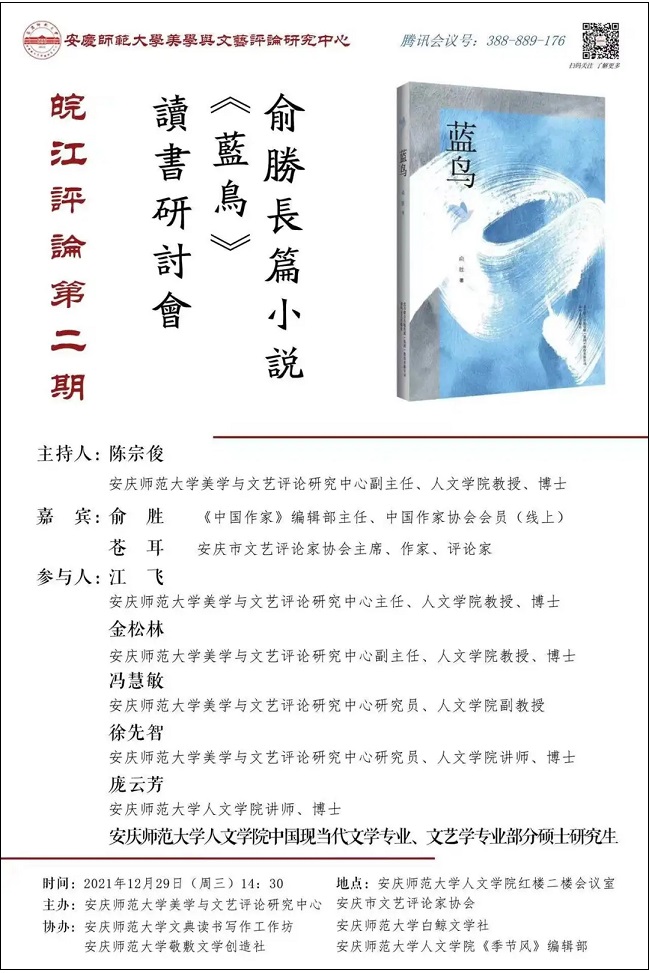

俞胜长篇小说《蓝鸟》读书研讨会举办

2021年12月29日,安庆师范大学美学与文艺评论研究中心和安庆市文艺评论家协会共同主办了“皖江评论”第二期俞胜长篇小说《蓝鸟》读书研讨会。本次会议采取线上+线下的方式进行,《中国作家》编辑部主任、中国作家协会会员俞胜,安庆市文艺评论家协会主席苍耳,安庆师范大学美学与文艺评论研究中心主任江飞、副主任金松林,专职研究员冯慧敏、徐先智,人文学院庞云芳博士以及人文学院中国现当代文学专业、文艺学专业部分硕士研究生等30余人与会。会议由安庆师范大学美学与文艺评论研究中心副主任陈宗俊教授主持。

与会者围绕时代背景、小说内容、人物塑造、叙事特点和语言特色等多个方面,对小说《蓝鸟》进行了深入探讨。

苍耳提出了“木泥河意识”并解读了其成因、表现和正反两方面的作用,指出作者在戏剧化叙述中贯穿了这一意识,在对作品给予高度评价的同时也指出了小说小团圆的结局削弱了作品的批判力度。江飞谈到了“底层知识青年”的出路问题,在新时期中,乡村与城市的二元对立并没有消解反而更加顽固,转化为物质与精神的二元对立;小说乐观昂扬精神以诙谐幽默的语言呈现出来,与此同时小说的团圆结局消解了小说的沉重感和悲剧感,削弱了小说整体的反思力度和深度。金松林谈到了毕壮志人物形象的三个优点,认为俞胜塑造了一个十分立体的人物形象,这主要得益于作者深厚的写作功底,但在人物与时代的关系方面仍然具有提升的空间。庞云芳谈到了小说中的故乡的隐没,认为《蓝鸟》讲述了一个没有根的人进城打拼的故事,对为什么进城进行反思。庞云芳认为,《蓝鸟》的故乡缺失,具有强烈的现实意义,提醒我们思考,在失去故乡的时代,如何处理文学与故乡的关系。冯慧敏以独特的女性视角切入文本,认为文章中的“看与被看”可以分为三次“围观”和“男性凝视”,毕壮志在三次“围观”中处于“被看”弱势地位,他在三次“围观”的突围中激发出人头地的斗志,确立了自己主体性。在“男性凝视”中,毕壮志成为了“观看”的一方,男性将性欲望折射到女性身上,女性成为了被凝视的对象,就此阐发了自己的深入思考。徐先智认为这本小说,是对计划经济到市场经济时代转型阵痛的一种解读,《蓝鸟》直面了这种阵痛,并没有赋予主人公顺利美满的生活,这才是真正的现实主义,此外还分析了小说中的市场逻辑书写、成长主题和去英雄主义的叙事方式。

安庆师范大学中国现当代文学专业研究生费鸿、刘扬天、何瑾琳、秦婧、杨文强、张欣宇、宋培璇、王彦力、罗凤等也从作品的时代背景、人物形象等方面提出了自己的观点。费鸿对毕长贵的形象展开解读,指出这一父亲形象有别于现当代史上的其他父亲形象,兼有悲剧性和温情性;刘扬天以“温情之下的时代思考”为切入点,谈到了个人与自我、他人及世界的关系,把作品放到特定时代背景和东北文学创作之中去阐释作品的意义;何瑾琳认为在城乡变迁的历史语境中,呈现出城乡对立的二元对立格局,并对当时的“户口”问题提出了自己的观点;秦婧谈到了消费主义中商品的物化导致人的异化,并认为小说揭露了乡下人在城市生活的困境;杨文强对毕壮志的奋斗史和爱情史进行了简要概括,认为毕壮志对宋艳秋的爱情具有热烈和崇高两种特质;张欣宇从“蓝鸟”意象着手,从中外文学两个方向对蓝鸟是什么鸟进行解读,并对蓝鸟在文本中的三次出现对情节、人物形象和寓意等方面的作用展开分析;宋培璇认为毕壮志父亲和老叔的淘金支线的描写,增加了故事的可读性和折射出当时个人命运和社会命运紧紧关联的时代特性;王彦力谈到了《蓝鸟》中人的“异化”问题,认为小说是一个时代中人“异化”的合集;罗凤简要介绍了“毕壮志”的事业和感情经历,认为小说具有浓厚的现实意义。

陈宗俊对本次研讨会进行了总结,认为会上所谈一些问题如小说是否是“成长小说”、“木泥河”与“蓝鸟”哪一个作为书名更合适等具有争鸣性质。同时,陈宗俊也指出讨论中的一些不足,如部分讨论还应避免就事论事,应跳出作品来看相关问题。

研讨会最后,俞胜对本次研讨会上提出的建议表示真挚的感谢,并对本次研讨会的讨论深度给予了肯定。

与会人员合影