《男孩们》:被困住的人

北京近郊的别墅里,十五岁的自闭男孩陈速为,日复一日地玩着电子游戏《暗黑破坏神》,他的母亲罗老师小心翼翼保护着他。流浪、藏身于北京的男孩李问,是罗老师给速为找来的新家庭教师,他从一开始就亲近并理解沉默的陈速为,但李问身上似乎有着更为复杂的过去。不同身份背景和生活境遇下的两个男孩相遇,成长的隐痛、秘密,两个家庭的故事也渐渐被揭开……

这是作家杨好最新出版的长篇小说《男孩们》中的故事,《男孩们》以“母与子”为叙事核心,通过呈现男孩们的秘密过往和成长困境,折射出当代家庭,包括男孩们背后的父亲、母亲们的精神和生存困境,探讨时代和个人、代际与性别、欲望与生存之间隐秘而复杂的关系。

最近,“被困住的人们——杨好长篇小说《男孩们》新书发布会”在线上举办。作家、清华大学教授格非,编剧、导演、北京电影学院教授梅峰,《十月》杂志副主编、文学评论家季亚娅与本书作者杨好进行了对话。

对话活动现场

小说与电影:画面、空间感、象征性

梅峰指出,从电影角度看,杨好曾经的学习训练在小说里留下了不一样的痕迹,“学习电影剧本写作专业的同学接受的基本训练,一个是结构,另外一个则是画面叙事。《男孩们》的整个结构布局,其实是她在营造某种悬念,这一个是速为制造的巨大悬念,这个孩子到底是怎么回事?然后是他的弒母行为所产生的一系列悬念,这个悬念是组织在非常有布局感的结构当中的。此外,画面感的清晰增加了小说的阅读感。电影的一切都要通过画面,要去创造视觉感受,电影剧本也是文字的写作,但是剧本的写作是不断去创造视觉感受。《男孩们》中,作者没有特别冗长的拖泥带水的心理描写,基本上是一种拉开距离的、冷峻客观的写作。”

梅峰还注意到了杨好小说中的空间感,“她一直在塑造屋子,各种各样的屋子,她好像创造了以屋子为意象的特别视觉化的空间感,而这个屋子本身也具有假定性和舞台感,在屋子里上演的关系和氛围都不太一样。我们说屋子,可能就是关于家庭伦理的。去到中产阶级家庭做家教,好像是在讨论阶层关系的一个空间和舞台。大学宿舍又是另一个青春、暴力、充满荷尔蒙气息的空间。这个空间感如果想象成电影的话,它本身就具备电影现成的材料性的前提,而这是一个优势。”

对于文学与电影,杨好也回应道,所有具有结构性创作的作品,它们在自身看到的表面文本之外,其实有一个勾连很紧密的潜文本在。这个潜文本可能有些像不受控的第二层意识,它自己自身会发展出来一个叙事。

“最初这个小说的名字叫《缓慢滞后》,这个名字可能更倾向于第一层的主要文本,就是它的主要主旨的意思。男孩们更像是它的潜文本。后来改成《男孩们》,我觉得这个名字比‘缓慢滞后’更开阔一些,它给出的想象空间可能更多一些。作为一个写作者,没有必要一上来就把大家框定在你就是要看到这个故事是什么样的故事,或者它是一个关于时间前进之后必然会折射回来一些问题,关于人的困境始终在那无法动弹的问题。这些潜文本,最大的意义是在于读者自己从里面寻找,读到哪一层、读到哪一点,那一点发展出来变成它的潜文本,所以最后改成《男孩们》这个名字。”杨好说。

梅峰表示,怎样通过具体的行为动作去创造象征性是小说与电影共同的挑战,“在《男孩们》中,出现在速为的两个眼睛的黑洞是有很深含义的。杨好通过这些人物创造属于他们每个人的秘密,每个人都有不为人所知的秘密,这些秘密以速为可见的生理上的眼疾问题进行了象征性的处理。当我们尝试在自己内心把整个小说做恢复的时候,小说里那个眼睛的黑洞一下子就出来了,这有点像希区柯克的电影,躺在泳池中黑洞,看那个漩涡,精神病患者,最后也是一个黑洞,整个的精神世界用视觉可见的方式去创造象征性,其实电影跟小说都同样在做这件事。”

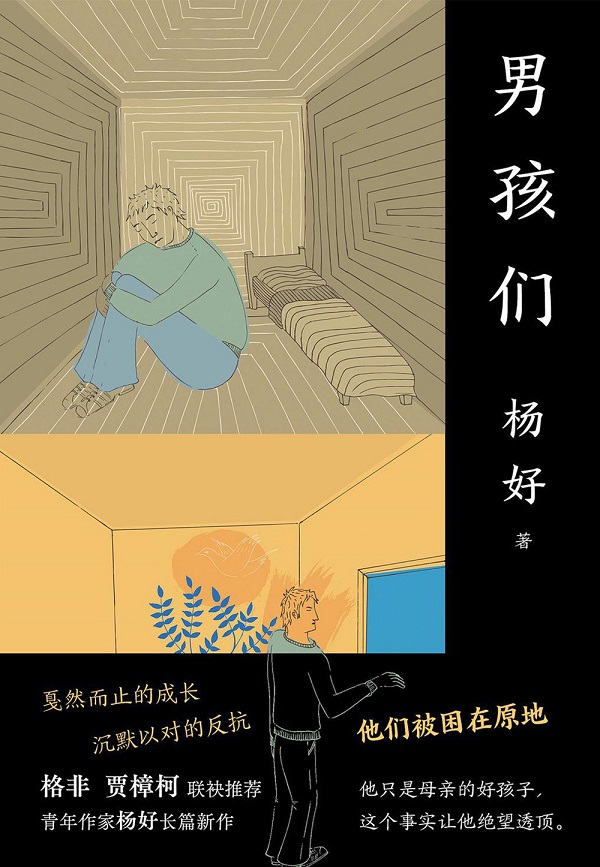

《男孩们》书封

生存之困

格非认为,《男孩们》中所设置的困境,并不仅仅是上一代对下一代,是放在更普泛的环境中每个人都能感觉到的生存之困。其实大家有非常多的东西都是一致的,生活的惰性、厌倦感,以及被控制之后的无奈,这种东西非常刺激,《男孩们》有非常深入地对我们生存状况的揭示。

“在这部作品里可以非常清晰地看到杨好对于世界观以及情感的特殊处理,以及她对这个世界的判断,她如何介入我们今天的现实,她的生存当中的各种各样的问题。”格非说,“《男孩们》不是一部简单地写关于两个家庭的孩子成长中的困惑的小说,这部小说隐含了作者对这个世界非常尖锐的看法,有她对这个世界的意义以及生存最基本意义的寻找贯穿始终。”

季亚娅认为,“杨好把虚拟和现实混杂着写,让它们互相发生关联,是一种双重的穿透。我们到底被什么东西所控制,我们所感受到的现实之困是否就是我们的虚拟之困,或者这个双重的困境又是怎样以叠加的方式把我们牢牢束缚住,让我们不得动弹。这部分值得我们每个人思考。”

格非补充,“小说中的两个家庭,第一个家庭是带有强烈新闻感的,因为现实生活中发生过这样的事情,就是弒母案,她没有回避,带有某种现实的模仿性。这当中她打穿了‘弒母’这个事件,走到了一个事件的反面,进入到另外一个阶层,但是依然面临生活的、精神的困境,人的生存本身的那种平白,那种无意义,那种无聊感,带有强烈的游戏感,有一种虚假性洋溢在字里行间。”

杨好

小说与游戏:真实与虚拟人生

“对于将游戏文本嵌入到小说文本中,现实和虚拟之间出现的那种呼应和对称的感觉,是《男孩们》带给我的非常不同的阅读体验。”季亚娅坦言,很好奇杨好当时在设计游戏这个文本时的想法,以及游戏在杨好和当代年轻人的人生观、世界观上的意义和影响。

杨好谈道:“说到游戏我还是很兴奋的,因为我是一个游戏的老玩家,游戏让我们读取世界的方式有了很大的变化,游戏变成了数位世界里的‘奥德赛之旅’。原来我们的‘奥德赛之旅’除了在现实社会中的‘奥德赛’之外,就是存在于书本的想象中,或者是在音乐、绘画和电影中。但是游戏这个载体的出现,让你可以变成一个看上去很真实的人去进行模拟。因为游戏里面有一个小人儿,他看上去跟你是一模一样的状态,甚至你在玩游戏的时候会忘记自己真实的样子,你会觉得我就是屏幕里的那个人,在游戏里性别被模糊了,家庭、社会阶级等等都被模糊了。”

聊起两位主人公在故事中玩的游戏,杨好说:“我在小说里面没有完全百分之百还原《暗黑破坏神》的剧情,其中有一些是混杂了虚构与游戏剧情。虽然它名为现实,但我依然不太相信‘现实’这个词,所以我有意识地让《暗黑破坏神》的游戏也变成在现实和虚构之间游荡的类型。故事中的另一款游戏《模拟人生》是一个可以把这个桌子都能模拟进去的游戏,真实世界有什么它就有什么,你想过什么样的生活就过什么样的生活,但基本目标是一致的,你要住到最高的房子里,拥有这个游戏最大量的财富,过一个最完美的人生,然后孕育下一代。设定两位主人公玩不同的游戏是因为速为和李问这两个孩子的情况是不一样的,我想让李问经历一个看起来更像小世界的游戏,李问和速为玩游戏的时候也被困在了游戏里,我们这一代人的现状也是如此。”

谈到小说里的性别,季亚娅好奇,杨好为什么采用异性别叙事写“男孩们”。杨好解释,“在我们现在所处的语境中,因为游戏这个载体,我们是不是也可以把异性别理解得更广一些,比如不仅仅是男性和女性,也可以是现实性别和虚拟性别。我在写速为和李问这两个看起来是男孩的角色的时候,对我来说障碍并没有那么大,是因为我把他们看成真实性别和虚拟性别的异性别,没有看成生理性别的男性和女性。”

格非补充,“杨好本身是女性,为什么写的两个重要人物都是男性?这当中她有什么样的目的?她的文本叙事当中要实现怎样的目标?我觉得杨好在很大程度上,她有另外的一个使命,或者说有另外一个任务,她不是在生理性别上做简单区分,她想用游戏的真实性、虚拟性来取代非常狭窄化的性别。”

- 杨好:“为什么而写”的答案还在形成[2022-01-20]

- 杨好长篇小说《男孩们》:“被困住的人们”[2021-12-03]

- 将电影、游戏元素融入文学 《男孩们》被赞为“一部真正属于青年的小说”[2021-11-30]