《三湾改编》:光影铸军魂,峥嵘唱大风

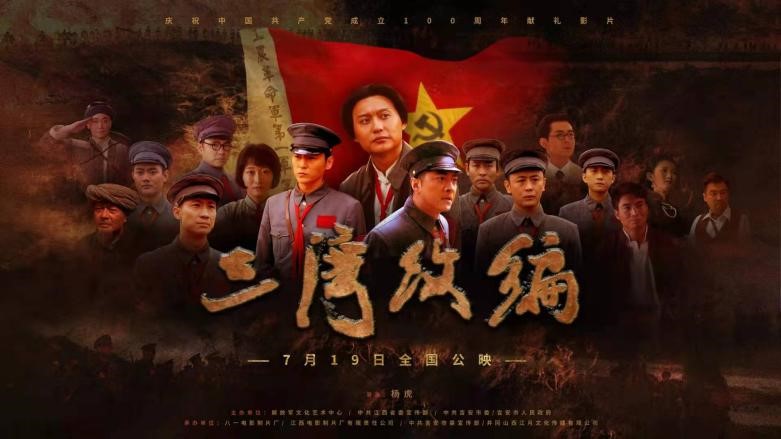

电影《三湾改编》海报

漫天战火硝烟之中,一位红军战士孤身擎旗,勒马前行,虽千万人,吾往矣。他昂首挺进在未知的黎明,独行无畏的战斗雄姿傲立于天地之间。那时谁也不知道革命究竟有怎样的未来,但他仍在黑暗的破晓中勇往直前……在电影《三湾改编》发布的海报中,这一人物形象令人难忘,它不仅生动展示了《三湾改编》融叙事和诗意于一体的美学风格,也寓示着编导探索革命历史题材影片创作新路的不懈努力。这部影片给人的鲜明感觉是:考证深入而不拘饾饤,罕见说教而思辨精良,不追时髦而新见迭出,尊重传统而力辟陈弊。

至此,这部由八一电影制片厂一级导演杨虎执导、演员侯京健主演的重大革命历史题材影片填补了一项空白:将我党我军历史上重要转折事件“三湾改编”正式搬上银幕。加之此前八一电影制片厂拍摄的《八月一日》(2007年)、《古田军号》(2019年),八一电影人在大银幕上完整呈现了党对军队绝对领导的根本原则和制度,如何发端于南昌起义,奠基于三湾改编,定型于古田会议,不仅为观众奉献了一批波澜壮阔、感人至深的革命历史题材影片,还打造了一堂意义非凡的党史教育课。

1927年,毛泽东领导的秋收起义革命军行至江西省永新县三湾村。为了拯救处于生死存续关头的革命军队,毛泽东创造性地确立了“支部建在连上”、“官兵平等”等一整套崭新的治军方略,领导了举世闻名的“三湾改编”,从政治上、组织上保证了党对军队的绝对领导,是我党建设新型人民军队最早的一次成功探索和实践。

在目前涉及“三湾改编”这一重大题材的影视作品中,杨虎导演的这部电影应该算是一部奠基之作、基准之作。它不仅完整清晰地讲述了“三湾改编”的前因后果,还塑造了一批理想热血的革命群像;它不仅是一部有史识、史鉴、史心的全景式作品,还是一部让人看得进、看得懂、愿意看的纵深式作品。

首先是编导的艺术视野登高望远,宏大开阔。全片并没有就事论事地表现“三湾改编”这一重大历史事件,而是采取经纬交织、敌我双线,纵横捭阖、跳进跳出的艺术视角,以历史眼光、时代眼光和艺术眼光,对“三湾改编”进行波澜壮阔的立体还原,尤其是对我党政治建军的思想理念、制度建设追根溯源,深刻揭示了人民军队在重大转折关头如何突破困局、走向重生的历史进程。比如,影片开头的战争场面颇为激烈,电影拍摄了两军对垒、战士冲锋等激烈、热血、颇具视觉冲击力的战斗场景,但创作者的着眼点并非单纯关注战争,而是将其组织进叙事之中——攻打长沙及其失败的过程,使之成为全片故事的起点,从而具有一种先声夺人、引人入胜的艺术效果,兼具文献片和文艺片两种美学风格。

全片围绕“三湾改编”这一核心事件,不仅生动还原了“三湾改编”之前革命军队内部士气低落、士兵不断逃亡、军阀习气严重等艰危处境,还交待了敌人重兵压境、十面埋伏的外部环境;不仅完整呈现了“三湾改编”压缩编制、纯洁队伍,支部建在连上,成立士兵委员会三大历史内容,还塑造了毛泽东、卢德铭、罗荣桓、何长工、伍中豪、张子清、何挺颖、张宗逊等一组胸怀热血理想的革命人物群像。特别难能可贵的是,影片对“三湾改编”这一重大事件的历史成因、文化成因、制度成因作出了艺术诠释和纵深解读,使人不仅看到一部用信仰、青春和热血凝聚的英雄图谱,还看到了一部人民军队筚路蓝缕的自我革命史、精神成长史。全片精神内涵饱满,格局气势宏大,已经接近于一部长篇电视剧大纲的整体容量,是一部兼具了史实精神和艺术含量的创新作品。

其次是本片的思想内涵深厚,历史质感鲜明。“三湾改编”是一场彻底改造旧军队的深刻变革,是新型人民军队建设的伟大开端,是中国共产党领导军队建设在认识和实践上的质的飞跃。在这一历史进程中,“三湾改编”面临的巨大困难,是人民军队面临的一场极其艰巨的重大考验。因为较之于后来“古田会议”召开之前毛泽东、朱德、陈毅等内部意见的分歧,“三湾改编”前工农革命军面临的内外压力更加巨大。如何重返历史现场、抓住主要矛盾、突出时代特征,是对编导能否在电影中还原历史真实、深度挖掘主题的重大考验。

从当时的中国军事历史传统来看,“三湾改编”作为亘古未有的政治建军尝试,至少面临三个层面的重大挑战:

一是挑战了历史传统。“三湾改编”中党对军队的绝对领导是对自古以来“兵为将有,将乃兵魂”的彻底改造,历史上赫赫有名的岳家军、戚家军到曾国藩、李鸿章和袁世凯的近代军队,谁也没能摆脱这一窠臼,只有中国共产党人实现了政治建军的彻底变革;

二是挑战了文化传统。“三湾改编”成立士兵委员会是对千百年来“兵贵愚、将贵智”的中国兵家传统的彻底颠覆,历史上连戚家军这样著名的军队都只挑选老实听话的农民入伍,以便驾驭使用,共产党以民主主义使士兵获得主体地位,实现了三大民主;

三是挑战了时代传统。秋收起义受挫后,旧军队的弊端暴露无遗,毛泽东通过“三湾改编”建立一套完整的民主制度,必须和历史传统、文化传统、时代传统作激烈的斗争,本片对此进行了深度挖掘呈现,表现了年轻的共产党人在探索革命道路上的超越进步。

在人民军队浴血成军的初创时期,青年毛泽东是在不断探索中成长起来的。事实上,“三湾改编”前工农革命军面临的艰难处境,甚至给毛泽东打下了终生难忘的精神烙印。建国后黄克诚大将回忆说,自从大革命失败后,毛泽东就处于“苦心焦虑”的状态,经常昼夜不眠地思考如何建设一支新型军队。本片在展现毛泽东的自我成长和超越历程上,把这种“苦心焦虑”表现得真实而生动、尖锐又深刻,特别是毛泽东与余洒度在建军思想和制度安排上的矛盾冲突,编导的深入呈现令人信服。

从余洒度、苏先骏、陈浩等人后来背叛革命的投机行为来看,毛泽东与他们之间除了建军原则的分歧,其实在革命人格、权力人格上上也有不可调和的深层冲突。电影中毛泽东和余、苏等人的几场辩论戏,以层层剥茧的方式深度呈现了这些矛盾,反映了以毛泽东为代表的共产党人在建设新型人民军队的重大关头,对历史的超越、时代的超越、自我的超越,才实现了人类军事史、军队建设史上的伟大创新。

《三湾改编》在艺术呈现上不仅使用了这种“放大镜”,还使用了“多棱镜”。电影对于“三湾改编”中的敌我矛盾、内部矛盾、上下矛盾都有比较准确生动的呈现。比如,在面临如何稳定部队、要建立一支什么样的军队,以及党怎样才能掌握住这支军队的重大问题上,电影不仅表现毛泽东和余洒度、苏先骏、陈浩等人在建军原则和理念上的冲突,还深入揭示了中国共产党领导层的觉悟和创造过程,使这一创举具有深厚的思想意蕴和历史根基。而对于敌方势力诸如朱培德、何键、肖家璧等的塑造也层次分明、面目清晰,写出了他们反动本质背后的反动“价值观”,使“三湾改编”的历史背景和时代特征纵横交错,纲举目张。

三是电影的时空跨度宏大,人物形象丰满。《三湾改编》时空地域广大、人物形象众多、叙事线索交织,但整部作品结构流畅,叙事简洁,做到了文质兼备、血肉丰满。全片不仅讲清楚了“三湾改编”的来龙去脉,还厘清了这一重大事件背后凝聚的精神血脉,讲清楚了初创时期的人民军队在内忧外患中诞生、在磨难挫折中成长的历史过程,把共产党人探索真理的力量、凝聚理想的力量和高尚人格的力量表现得比较准确到位。尤其是作者把涉及“三湾改编”的历史人物放到具体的政治、经济、文化等背景下进行塑造,把这一重大事件置于更加广阔的时代背景中加以表现,在历史长河中挖掘它的影响力,使得正反人物形象都更加全面、细致、深入。

从过去宏大叙事的主题电影成败来看,面面俱到、兼顾求全往往导致观众产生两个问题:一是“这些事和人到底与我有何关系?”,从而无法对人物和主题产生情感共鸣,这属于审美欣赏范畴的问题;二是大量的历史信息难以整合为一个焦点相对集中的故事,饱受碎片化之批评。有的电影如同一部形象生动的沙画,整体看上去形状、构图、结构、逻辑都在,但又随时消散,每一粒沙都迅速恢复流沙的形态。

本片虽然并没有完全解决这些问题,但在宏观党史与微观叙事、主要事件与次要线索的平衡上,已经取得明显创新成效。一方面,它容纳了大量的历史信息,同时,它更自觉地遵守剧情片制作的规律,主题表达的逻辑,剧情结构更合乎电影叙事的惯常语法。影片剧情矛盾一直集中在建设一支什么样的新型人民军队,以及怎样建设这支军队这个宏大主题上。在人物形象众多,叙事线索多维的情况下,编导努力忠实于历史,又不过分拘泥于历史,防止把一桌“满汉全席”做成“小吃拼盘”。编导没有完全受历史时空的局限,而是把艺术真实、历史真实、本质真实有机结合起来,适当地作了一些艺术加工,比如孙中山赠送卢德铭手枪,卢德铭转赠毛泽东、毛泽东又转赠袁文才这样的设计就较为合理传神。

在电影中,绝大多数演员出现时间很短,他们的表演可谓争分夺秒,很多达到了演技所需要的深度沉浸和传神呈现。比如影讲述了王尔琢追回逃兵、伍中豪为宋任穷改名字等精彩故事,通过细节表现了红军将领的性格与风采,尽力做到国家叙事、平民视角、大众表达。毛泽东、罗荣桓、何挺颖等人的青春朝气、革命锐气、斗争勇气,都突出了人物形象的独特性、普遍性和深邃性,使英雄人物和普通凡人、正方人物和反方人物都有强烈的行动性、戏剧性和叙事张力。

“三湾改编”不止是一个重大事件,还是敌我力量此消彼长的发端起源,影片对此也有多维丰富的对比展示。比如,电影写到“三湾改编”政治建军的巨大作用,也对比呈现了国民党军“战事毁于人事、战术毁于权术”的自我毁灭起源;写到我军通过“支部建在连上”凝聚理想信念、塑造共同信仰,也对比突出敌军是一支胜则争功、败不相救的“没有灵魂的军队”,这样的军队尽管一时强大也必然难逃失败的命运。此外,本片“平民史观”视角的引入也增加了历史的丰富性。有一首歌谣唱到:“当兵就要当红军,处处工农来欢迎,官长士兵都一样,没有人来压迫人”。毛泽东也曾指出:“同样一个兵,昨天在敌军不勇敢,今天在红军很勇敢,就是民主主义的影响。”根据这些史实背景,影片塑造了共产党员、群众代表瞿秋白、陈进、袁文才、宋任穷、钟老爹等人物形像,再现了90多年前发生在江西大地上的峥嵘历史,全片既遵循政治的逻辑,也遵循人性的逻辑;既有高度也有温度,进而从多重维度展现“三湾改编”的伟大成果。

(作者为八一电影制片厂创作室编剧)