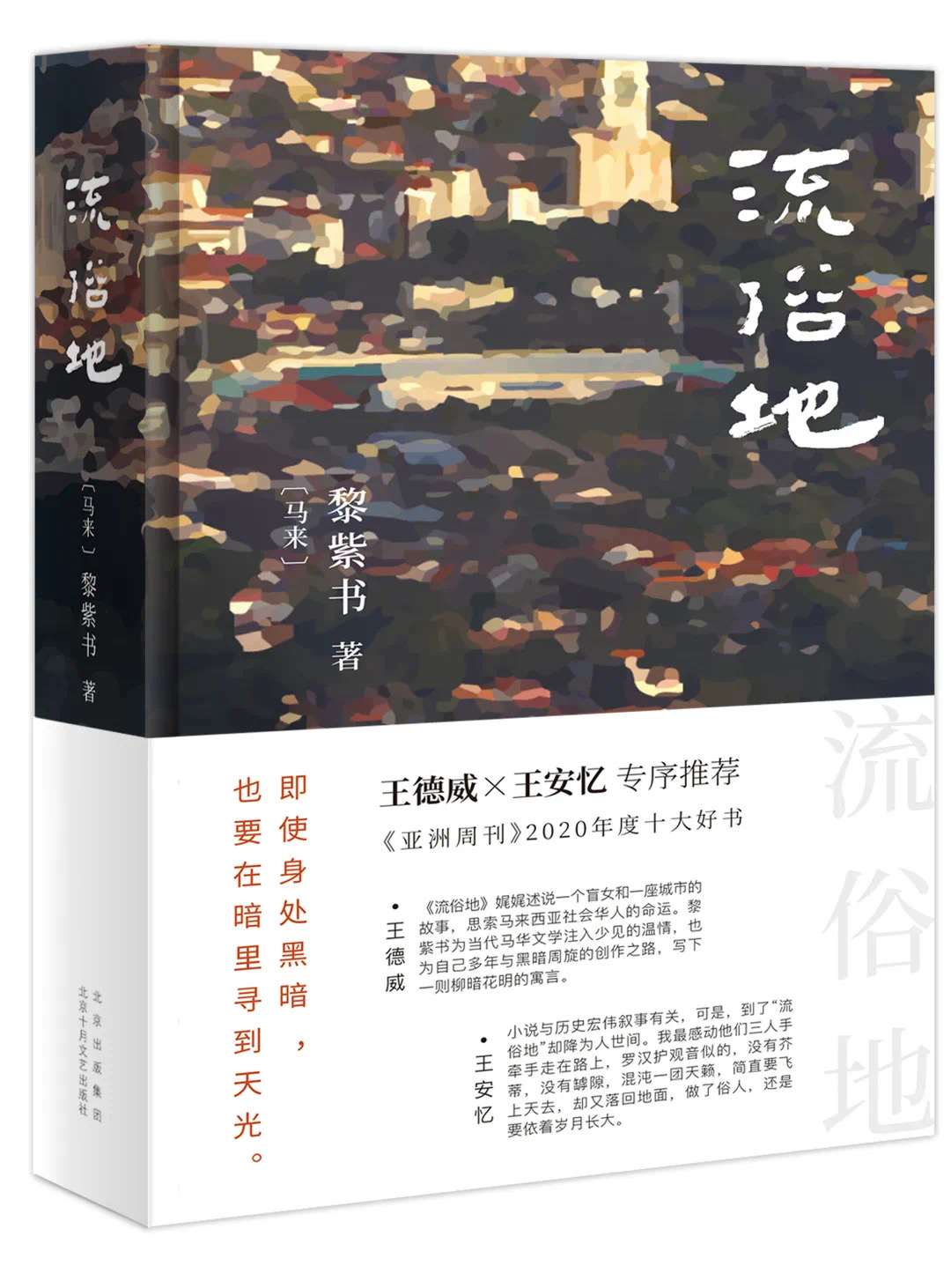

黎紫书《流俗地》:一个盲女与一座马来小城的故事

6月26日,由北京十月文艺出版社、新京报书评周刊·文化客厅主办的“一个盲女与一座马来小城的故事——黎紫书《流俗地》新书发布会”在多个平台同步线上直播。作家王安忆,复旦大学教授陈思和,《流俗地》作者、马来西亚作家黎紫书,围绕长篇小说《流俗地》、马华文学以及文学中的日常生活与精神向度等问题,展开了深入且真诚地讨论。发布会由浙江大学教授翟业军主持。

《流俗地》以马来西亚锡都被居民喊作“楼上楼”的小社会拉开序幕,讲述其中市井小民的俗务俗事。主人公银霞生来是盲女,她聪慧、敏感,亦懂得洞察人心,她愿意在家编织箩筐,也渴望融入外面的世界,她学象棋、上盲校,在生来的困顿里劈开了一片天。在盲校里,她学会用盲文写信,也拥有了炙热的爱情,一切看似向着美好的方向发展,殊不知黑暗已经降临……

小说以跳接时空的叙事手法,为各个角色穿针引线,每一短篇看似独立却又连续,这些小城人物在生命狂流里载浮载沉,薄凉活着,无声老去。他们冷眼、坎坷、孤寂、拥有短暂欢乐,却都像电光石火,刹那间便走到时间尽头,看俗世的风吹透灼热的仓皇人生。

“我希望它是一部雅俗共赏的小说”

王安忆很早就开始阅读马来西亚作家的作品,她一直看好黎紫书的小说创作,黎紫书是马来西亚具有代表性的作家之一。关于《流俗地》的阅读体验,王安忆用了“顺畅”“诚恳”“感动”几个词。“我没有想到阅读那么顺畅,能够影响到我的阅读情绪。这个故事首先非常饱满完整。黎紫书诚实地写作,叙事的逻辑、现实、生活状态的描写都是如此诚恳,而且有趣味,很感动。”关于小说的语言,王安忆认为,马来西亚作家的语言非常干净,他们承袭新文学传统,没有受到太多现实的干扰,黎紫书在使用语言时尤其自省,《流俗地》是一部非常扎实的长篇小说。

陈思和从民间的概念剖析这部小说,他在这部小说的叙述中看到一个民间的社会,它有自己认知世界的方式,但是它往往是被遮蔽的。作者选择让盲人银霞去洞察,是非常好的角度。“时间叙事很有意思,通过银霞和细辉两个人的双重地回忆,交错叙述故事,用一种从民间角度来感知社会方式叙述,很有新鲜感。”

小说的最后,银霞和顾老师在黑暗的电梯里,银霞对顾老师说了一句话,“欢迎你来到我的世界。”陈思和从这句话读出一种民间力量,“在这个民间社会中,最后不是顾老师给她光、拯救她、让她摆脱黑暗的民间世界,而是她把顾老师吸引到黑暗的世界中去。这充分显示出一种民间的力量。一直以来写平民的作品,往往包含一种悲天悯人,把平民写得没有出路、需要拯救。但是好的小说,即便写庸常生活中饱经苦难之人,仍然充满勇气和力量。这部小说也是这样如此。”

翟业军在小说关于爱的书写中看到普通人的力量,“其实我更看重的是一种爱,执迷不悟的爱,鬼使神差的爱,不计较后果得失的爱,书中主人公可能并不懂得爱,但他们凭着一种蛮憨的原力,生命的原力,没有目的地爱。爱让他们稀里糊涂、模模糊糊的生命有了硬的一面,有了钢的一面,就像一个人有了骨头一样,于是他们就是人,他们就有了人气。”

关于《流俗地》这本书,黎紫书坦言它与马华文学向来有的激烈写法不一样,“我心目中的《流俗地》是这么一部小说,它不是大众化的类型小说,而是严肃的文学作品,但必须精彩,好看,能让人享受到阅读长篇小说该有的乐趣。我希望它是雅俗共赏的,是每一个马来西亚华人,甚至每一个能看懂中文的人都能读懂,都愿意读的一部小说。”

让人物看得见

《流俗地》是黎紫书的第二部长篇小说。哈佛大学教授王德威认为,黎紫书上一部长篇小说《告别的年代》更注重小说技巧,而新作回归到写实主义,显示出作者更多的自信。陈思和也有相似的评价,“《告别的年代》更多是花在叙事上,整个叙事非常精彩,但同时也是密集和厚重的。《流俗地》重点在一种气象,内容没有《告别的年代》复杂,但故事发展当中有很多空白,就像中国传统留白,读起来有很多思考的余地,很多回响。”

谈到《流俗地》在马华文学中的独特性,王安忆认为,马华作家在写作上吸收了更多现代主义的写法,理论的、思辨的东西多,相比较而言,《流俗地》回归到写实主义,能够发现一些日常生活的趣味。“我比较重视日常生活的美学。比如紫书生活的地方叫怡保,我就谈谈我对怡保的印象。有一天傍晚,在怡保的一座中国庙里,有一名男子,大概四十来岁,穿着宽松的短裤,上衣好像连扣子都没扣,穿了一双拖鞋,走进庙里,很快跪下来磕头。我顿时非常感动,觉得这个地方充满了故事,可是我进入不了,它跟我隔了一层。而这些故事在《流俗地》中遍地皆是,它不是经过理论思辨后得出结论,它直接让我们看到生活的本相。我个人觉得,好的小说还是要有一个常态的外部。”

翟业军认为黎紫书不是就华人写华人,而是描写了一个五方杂处的世界。对此,黎紫书回应,如果说作品有一些特别之处,可能是因为自己和此前的一些马华作者有着不同的生活经验,“我和他们对于马来西亚这个国家、这片土地的想法和感情是不同的,我不具备那么强大的批判性,反而有一种和解的意识。在这里生活五十年以后,我与马来人、印度人相处很好,我和两家马来人整天讨论怎样喂养后巷的野猫。我决定忠于自己,诚诚恳恳写一部我眼中、我心中的马华文学长篇小说。”

黎紫书坦言,马华文学的问题就是种类太少了。大家每次提到,就会想到残暴的、野性的、血淋淋的、一整日都在下雨,“我希望通过自己的创作丰富马华文学的种类,写一些让人物看得见的小说。”

日常生活与精神向度:“表达那些无法被命名的东西”

作家如何把一个看似平淡世俗的故事讲得引人入胜,让人享受到阅读长篇小说的乐趣?部分作家采用了写实主义的方法。活动现场,关于写实主义,陈思和谈到了日常生活与精神向度的问题,引起了嘉宾们的讨论。

陈思和认为,文学上的写实主义有两面性:一方面写实主义容易阅读,而且它所讲述的故事、生活都相对真实;但另一方面,写实主义有走向庸俗的风险,讲吃喝拉撒,日常生活,讲小人小事,讲所谓苦难,但这种苦难容易没有精神性。“我认为对于长篇小说,精神性是第一位的,没有精神就没有好的长篇小说。《流俗地》虽然是写实的,但它背后有非写实的、精神性的因素,使它显示出开阔的境界。”

黎紫书同意陈思和的观点,“我自己也觉得,可能没有办法在长篇小说中写出惊人、曲折的故事,我知道我要写的就是一群平凡不过的人和他们凡俗不过的人生。要把这样的平凡小事写得好看,当然不能只是用写实手法写一群人怎么生活、怎么吃饭、怎么和朋友相处。这样不仅庸俗,也不是我心中的‘好看’。‘好看’必须加入一些精神上的向度,在一群人怎样生活的表象底下,还要有一些精神层面的东西可以打动读者,这样小说才不只是流水账。”

王安忆表示,不能把庸俗怪到写实主义上。小说的庸俗,跟人的精神向度有关系,在她看来,小说就是传达无法用思想和概念命名的东西。“现在出现一种趋势,人们大量阅读非虚构作品,因为非虚构中会出现我们意想不到的东西,尤其是我们的思想和概念不能归纳的东西。”

直播过程中,一只猫的声音在直播间响起,有读者留言“是黎紫书家的橘猫在叫吗?”活动最后,黎紫书大方叫来橘猫与读者见面,这个场景和《流俗地》结尾普乃的出现形成了某种呼应,“有一只猫从稍微敞开的窗户跳了进来。银霞听到它的身体钻过铁花的空隙,落地时踩着什么,发出细微声响。她心里一紧,眼前黮漶的黑暗忽然凝聚起来,变得厚实无比,似能反弹出回声。‘普乃?’她睁开眼睛。房里先是一片寂静,然后那猫说——喵呜。”