用文学的方式为工业遗产留影

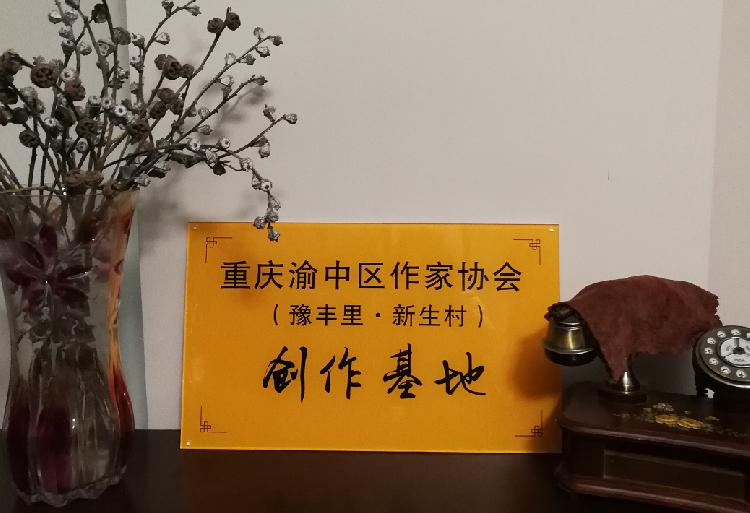

渝中区作协寻访豫丰里新生村抗战遗址并建立创作基地

2021年1月26日,阿蛮、李显福、舒莺、游江等16名渝中区作家寻访豫丰里新生村抗战文化遗址,了解抗战文化遗址、战时首都纺织业的兴起、繁荣,其丰厚的历史底蕴,保存较好的民国建筑让作家们灵感涌动,渝中区作协在此挂牌“渝中区作协豫丰里新生村创作基地”,深入挖掘地方文化。

据悉,豫丰里是豫丰纱厂所在地,建于1938年,距今已有80多年的历史,但至今依然保留着抗战时期的建筑风貌,是难得的抗战工业遗存。

作家们在现场看到八栋保存完好的民国建筑,聆听防空洞的故事、抗战传奇,备受感动。

豫丰里原有40多栋中式传统建筑,气势宏大。1937年“七七卢沟桥事变”后,豫丰纱厂从河南郑州南迁来渝,与湖北“裕华”、“申新”四厂、军政部纺织厂、沙市纺织厂等13家大型迁渝棉纺厂,加上本埠原有的500多家手工作坊,在重庆构建起战时中国主要纺织基地。解放后,重庆曾经是中国西南地区的纺织工业重地,最多时占到全国纺织业比重的30%。当年的纺织基地便主要集中在沙坪坝土湾地区。豫丰纱厂更名为重棉一厂,豫丰里抗战别墅群则是当年的地标性建筑之一。

随后,作家们还参观了豫丰里陈列室,了解到抗战时期豫丰里的英雄人物光荣事迹。

在1939年至1941年间,日本飞机狂轰滥炸重庆,豫丰纱厂相继遭到13次轰炸,导致纱厂被毁房屋200余幢,死伤100多人,布匹棉花被烧,损失锭子5000余枚。但纱厂与英雄的重庆城一样,“越炸越强”!全厂员工在纱厂经理潘仰山的带领下,不怕困难,不怕牺牲,前赴后继,坚持生产,为抗战提供充足的物资保障(当时重庆纺织业生产的布匹棉纱占比全国30%),为抗日战争的胜利做出了极大的牺牲和不可磨灭的贡献。

豫丰里新生村志愿者同盟的负责人之一魏强介绍,豫丰纱厂由小到大、由弱变强,解放后,豫丰纱厂先后更名为“重庆纱厂”“西南610纺织染厂”。1964年,610纺织染厂“一分为三”:重庆第一棉纺织厂、重庆第二棉纺织厂、重庆印染厂,成为了西南最大的纺织工业基地。

“豫丰里的绽放是重庆抗战文化史上重要的一笔,”渝中区作协主席强雯表示,作为中国纺织业发展的绕不开的标杆,作家们在豫丰里新生村可以找到民族之根,文化之根,现代民生发展之脉。渝中区作协在此挂牌,也是希望作家能够更好地挖掘本土文化,这些被忽略的重庆历史之重,值得以小说或报告文学的形式,永世流传。