作家詹东新:中国航空业的真实故事已经足以振奋人心

詹东新

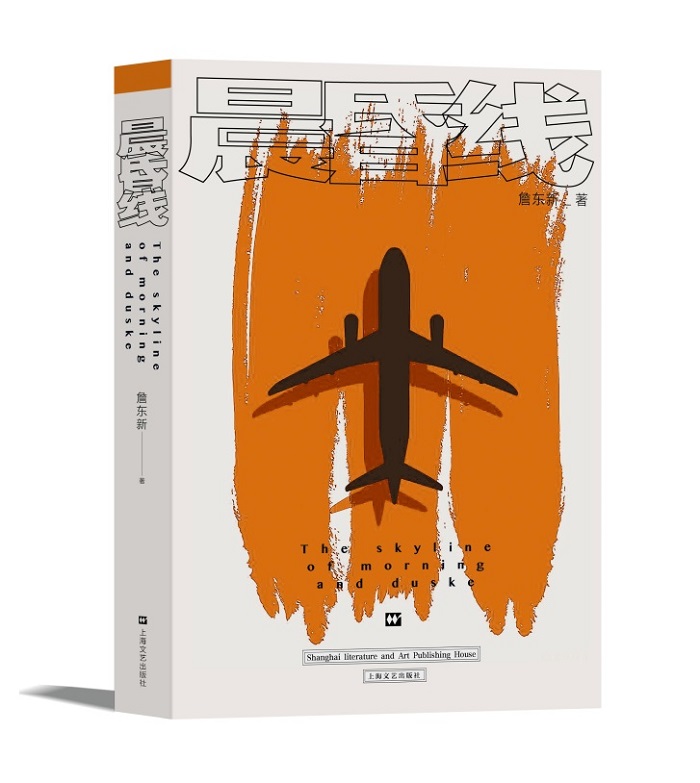

《晨昏线》

作家詹东新一直有个心愿,他想以一本书为载体、一个人物为切入点,多维度描述中国航空业的历史和现状,揭秘中国民航发展的困难和矛盾,反映航空人的艰辛、付出以及中国航空业的沧桑巨变。

为此,詹东新耗时三年准备时间,采访了大量踩在行业浪尖的飞行员、乘务员、管制员、机务员、气象员、情报员、安检员……他被他们的故事所深深触动,反复感动,他收集这些与中国航空业息息相关的素材,并最终撰写成了新书《晨昏线》。

《晨昏线》叙述的是一个机长40多年的经历和命运,安建军是一名普通飞行员,他的经历恰巧勾画出大半部航空史,他的经历与性格复杂多元,15岁进航校,习得过硬的飞行技术,是个飞行天才,当险情不可避免来临时,凭过硬的技术安然处置。他经历奇特,首开太平洋航线,西经红旗拉普、巴林入欧洲海峡航路,超越美俄同行,抢险救难与北非之巅,游走于东西方之间,腾云驾雾于天地上下。

近日,詹东新携新书《晨昏线》现身在上海长宁图书馆举办的新书分享会,并在活动前接受了本报记者的专访。詹东新说自己向来偏爱写实,是率真的写实主义者,因为中国航空业的真实故事已经足以振奋人心。

广州日报:创作《晨昏线》的初衷及灵感来源?

詹东新:我负责华东地区空中交通管理局宣传工作十余年,自身的经历积累了一些“素材”,工作暇余先后采访了中国商飞、各航空公司、机场、空管系统、通航机场、科研院校等不同岗位的从业人员,我被中国航空业翻天覆地的变化所震撼,也为中国航空人的精神所打动,就希望能创作一部现实主义作品,多角度理解“航空一盘棋”,讲好中国故事之民航故事,通过一个机长的45年的经历和命运,描述中国航空业的历史和现状,揭秘中国民航发展的困难和矛盾,颂扬航空人的精神。

广州日报:您花了多长时间做准备工作?

詹东新:我花了三年的时间酝酿,做了大量的采访及素材收集工作,直到材料详实足够支撑这部小说,我才于2018年开始真正动笔。正式创作之前,我写了大约4万字的提纲,将整个框架都罗列清楚。因为是兼职写作,所以我用的全部是业余时间,工作日晚上7点到10点这3个小时以及夏天和冬天的周末都是我雷打不动的创作时间。每个周末我至少可以写4000字,其他时间的晚上则可以创作千把字,那两年我几乎“全年无休”地奋笔疾书。

广州日报:您被誉为民航作家,为何如此执着于创作与中国航空业内容有关的作品?

詹东新:我的本职工作与航空业有关,平日里也爱好写作。早年,《中国民航报》需要找一个人专门出科普专栏,他们便找到了我,希望我能将航空业的专业知识讲得通俗易懂,后来我一写就是7年,隔一至两周出一篇,每篇千字,向社会系统科普航空知识,这些专栏收集起来,竟出了5、6本科普文集。

但慢慢地,我意识到科普不足以反映中国航空人的艰辛和付出,也无法描绘出中国航空业发展变迁中遭遇的矛盾和困难,用文学的形式可能更具体、更深入、更形象。上海作协副主席薛舒老师曾说过,航空业高端大气,有现代感,也有未来感,是能出大作品的,就是要写得“专业”、上档次,不能跌入瞎编故事的俗套。中国作协副主席叶辛老师也说,我写知青,叙述的是地道的知青生活,时代的知青,写航空也一样。我就是以这些思维为导向,从专业的视角写专业的人和事,力争写出“专业”的作品,挖掘人性的闪光点。这也是为何我偏爱写实风格作品,是率真的写实主义者,但写实又是沉重的背负,周围许多聪明人会尽量地选择避开,即使写实,也是拉开距离或躲在远处,我还是固执地这么做了。因为在航空业,现实中发生的真实故事比虚构更精彩,更令人振奋人心。

广州日报:所以这部作品的内容和人物都有原型吗?

詹东新:是的,比如主角就是由几个出生于50年代末、来自山东的那一代飞行员的故事融合在一起而成。