清明,我想给你写封信

礼敬先辈,慎终追远,清明于中国人很重要。

禁火扫墓、踏青插柳,清明是节气也是节日,是习俗也是传承。养育之恩铭刻心间,一束花一抔土,寄寓对逝去亲人的感怀。孔子说,“祭如在”。简朴庄严,是对亲人先辈最好的怀念。

将亲情血缘延宕开来,清明还有更大的意义。在这样的一个时刻,我们要缅怀亲人,更要告慰先烈,告慰那些为共和国的建设作出巨大贡献的人。承平日久,我们对于战争的记忆开始模糊,对来路的痕迹不那么清晰。但清明正是这样一个节点,提醒我们,正是他们抛头颅洒热血,才有了我们今天的岁月静好,正是他们的信念与坚持,才有了我们今天的繁荣与崛起。

一家之祖,一族之先,一地之贤,一国之英烈。由个体而家,由家而族,由族而国,家的概念就上升为家国情怀。人们从发自个体情感的感恩与纪念,构成了不同层面的认同与归属。缅怀昨天是为了守护现实、期盼未来,在礼敬怀念中升华情感,在思考感悟中审视生命,在启迪激励中激发希望。

虽然,冥冥重泉哭不闻,但除了祭扫,我们还可以动笔写信。写信的感觉很奇妙,明明是写给收信人看,字字句句却都先说给自己听。给逝者写一封信,看上去毫无用处,却充满意义。

写信,在纸上与先人的一种交流。然后,记忆变得鲜活,变得清晰,变得栩栩如生。就像冯幽若在今年清明节写给父亲、文化学者冯其庸的信中,回忆起父亲在特殊年代蜗居在斗室抄写《石头记》的种种细节:“您研墨时神情专注,旁若无人。左手提起右手袖角,把住右手腕,一转一转慢慢磨,磨到每转一圈刚好在砚台上留下一圈的痕迹,直至研好。”这样的回忆将浓浓的父女情表达得淋漓尽致,也伴随着女儿的每一天:“我感觉您老人家无时无刻不在我身边,指导着我做的每一件工作。每每完成一项工作,我都感觉自己离您的内心世界又近了一步。”

写信,也是对逝者的告慰,对生者的激励。来读读唐海琳写给丈夫、因公殉职的好法官邹碧华的信:“去年的12月18日,庆祝改革开放40周年大会在北京举行。你以‘司法体制改革的燃灯者’的身份荣获改革先锋称号,那天我代你去人民大会堂领取了改革先锋奖章,习近平总书记亲自接见并合影留念。……你的名字,镌刻在中国改革的丰碑上。改革开放再起步,我们亦会更加努力。”

清明,一个连接过往与当下、逝者与生者的节点,一个凝聚情感与力量、传承精神与信仰的日子,让我们尽情追忆与怀旧,为更美好的明天勇毅前行。

思念,让我们勇敢前行

——写给于敏院士的信

作者:吴明静

作者吴明静与于敏院士的合影。光明图片

敬爱的于先生:

在失去您的第一个春天,我们无比思念您。

您曾点燃过冬天。

1961年那个薄雪的清晨,当推开钱三强先生办公室的门,您人生道路的坐标就指向绝密国家任务;1965年11月上海郊外轻寒的傍晚,您与同事一起在田陌上漫步和讨论,氢弹原理突破的曙光初现;1966年12月滴水成冰的凌晨,罗布泊大漠深处的一次爆炸,您记忆中最寒冷也最火热的一个冬夜托起了次年6月17日第一颗氢弹洁白的蘑菇云;1971年初的青海,疲累无力的您躺倒在厂房走廊,不顾严重的高原反应,坚持等候最新的实验数据,也等候那迟到但必至的春风。

您曾温暖过岁月。

“文革”时,有人要您违背科学规律做出对同事不利的结论,一向脾气温和的您拍案而起;在一次重要试验前夕,殚精竭虑、如履薄冰的紧张气氛中,您和陈能宽院士一人一句背诵起《后出师表》,在座同事无不情绪激荡、莫名感动。

2014年年底,在得知自己获得国家最高科技奖荣誉时,您用柔和缓慢的语调,微笑着轻轻摇摇头:“集体的功劳,我只是一个代表。”然后,您又一次庄重平静地说:“鞠躬尽瘁,死而后已。”

和您的交谈,总是如沐春风。

永远记得您那双睿智沉稳的眼睛。70年科学生涯,您似乎没有什么休息的间隙,一重重困境,一道道关隘,披荆斩棘、勇往直前、执着不悔。而终其一生,您的眼神一直那么清亮,语调总是轻柔和缓。壮怀激烈藏于文弱身躯,深谋远虑隐于气定神闲。

是科学求实的精神铸就了您强大的内心。

干惊天动地事,做隐姓埋名人。您以“淡泊以明志、宁静以致远”为铭,孜孜以求过程与特征的关联、现象与机理的自洽、宏观与微观的统一。世俗的荣华,您弃之如敝屣。

钱三强、王淦昌、邓稼先、朱光亚、陈能宽、周光召、郭永怀、程开甲、彭桓武……一系列光辉的名字。你们这一代科学家,视野和胸怀都足够阔大,文理兼修,通达古今。核武器是横空岀世的大科学工程,于是就降生了有非凡魄力和浪漫主义情怀的一代大师,带领大家完成了被认为是不可能实现的奇迹:为国家铸盾,为民族塑魂,为万世开太平。

我们何其有幸,见证科学群星闪耀;我们又何其无奈,终究要目送你们渐渐离去。

这是一封无须发出的信,这是为了终究到来的告别。在没有您的第一个春天,对您的思念,让我们静下心来,呼唤生命中真实的勇敢。

行走的意义不仅是抵达,追思的意义绝非尘封。理想如此珍贵,绝不会裹在孤独的梦中沉睡。

崭新的时间,摇着隐喻的沙漏,踏着既定的节奏,不动声色地走来了。我们有我们要翻越的高山和关隘,我们必须坚定地接过前辈们交付的接力棒,执着勇敢地继续前行。

您的后辈:吴明静

2019己亥年清明

您是耕作在红学田野中的“老黄牛”

——写给父亲冯其庸的信

作者:幽若

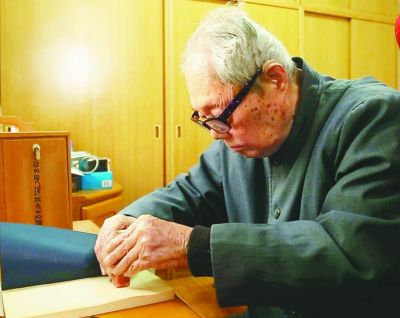

冯其庸先生去世前为手抄本《石头记》加盖钤印。光明图片

至亲老爸:

转眼间您离开我们两年多了,这期间我有许多话想跟您倾诉。

2017年1月22日,您从容淡定地走完了文章笔墨的一生。在您临终前几日,我曾问您:“还有什么未尽事宜?”您非常肯定地回答:“这一生想做的事都做了,没有任何遗憾了。”

您没有遗憾地走了,但您留给我的记忆片段,却像一粒粒散落在时间长河中的珍珠,不时地闪现在我脑海中。

2016年12月28日,您从305医院回到家中休养。我也刚好从维也纳回京,得以陪您度过生命之旅的最后时光。令我料想不及的是,这也让我见证了您在生命最后时刻的情缘。也许,这就是您的宿命——一生注定与《红楼梦》结缘。

记得那是您从305医院回到家的第三天。青岛出版集团董事长孟鸣飞、总编辑刘咏两位先生登门拜访,将新出版的还带着墨香的线装本《瓜饭楼抄庚辰本石头记》送到您手中。

那一刻您感慨万分,边感谢两位来宾,边唤我取来钤印和朱砂印泥。身体十分虚弱的您,缓缓从久坐的沙发中站起,移步到书桌前,落座后用您生命中几近枯竭的气力,完成了为手抄本《石头记》加盖钤印。

那天,送走了两位客人,也许是疲劳之故,您回到沙发中半卧半坐,双目轻阖,似乎沉浸在往事的回忆中,稍后您微微睁开眼睛对我说:“‘文革’中我抄写这本《石头记》,只因太过喜爱这部书,当时怕日后再也读不到了,万万没想到50年后这个抄本会被出版。真好!”

您说话时的语气和口吻,仿佛还停留在那个特殊年代,那一时刻,时间似乎穿越,让我的思绪也跟着回到20世纪60年代。

那时咱们家住在张自忠路3号人大宿舍。居室面积不大,您的书房和卧室不分,只有十三四平方米。从小被宠爱的我,那段岁月一直与您和母亲同寝一室。打我记事起,晚上从来都是我与母亲先睡。往往一觉醒来,您依然在书桌边或读或写。后来才明白,您在抄写《石头记》。

抄书的那段日子,每天吃完晚饭,处理完琐事,您就会沏好一杯绿茶,然后从书桌上的小水盂中取出一小银匙清水,开始慢慢研墨。您研墨时神情专注,旁若无人。左手提起右手袖角,把住右手腕,一转一转慢慢磨,磨到每转一圈刚好在砚台上留下一圈的痕迹,直至研好。然后试笔,试笔时,您会把前日洗好的毛笔尖放入口中泯湿,而未完全洗净的墨迹会在您舌尖和唇畔留下深深的印记。这时,妈妈会说您不讲卫生,我和姐姐会笑您,可您却全然不顾。随后,您会用湿润过的笔,试一试墨的浓淡。每次抄书之前,您总要经过这么一通长长的准备程序,反反复复,日复一日,从来如此。由于准备工作繁复,您开始抄写时往往都已晚上八九点钟,而我也几近入睡,所以我印象最深的是您抄书的准备工作而非抄书时的样子。

您走后这两年多时间,在整理您物品的过程中,我总是睹物思人。您画室和书房中的一书一物、一纸一墨,书桌上、沙发边、枕畔床几上只言片语的字条,都不时地勾起我对您深深的怀念,我感觉您老人家无时无刻不在我身边,指导着我做的每一件工作。每每完成一项工作,我都感觉自己离您的内心世界又近了一步。

想念您的女儿:幽若

2019年清明

你的生命亦是我爱的雕塑

——写给爱人邹碧华的信

作者:唐海琳

邹碧华一家合影。光明图片

碧华:

你离开我们已经一千五百多个日夜。

碧华,虽然你离开了我们的家,但是你的爱从来没有离开过。每每在家里看到你曾经用过的电脑、读过的书籍、写过的文章,总是能回忆起与你的点滴美好。

碧华,你学识渊博、多才多艺,但你却为人低调、乐善好施,你是身边人的知心人。你刚离开那会儿,你的好几个朋友来家里跟我说的话,现在想来都还特别感动:“放心,碧华不在家,我们帮他照顾家和孩子。”他们都做到了,这几年走下来,感谢你给我留下的这些财富。朋友对你的尊敬和我们对你的挂念,能够持续到永远。

碧华,你富于理想、敢于创新,你孜孜不倦地探寻更美好的世界,你“活着就是为了改变世界”的座右铭,曾经激励了无数人。现在,虽然你离开了,但是你的故事却为更多的人照亮了前方,成为许许多多人的理想之光。

碧华,你以“无我”的信仰为司法改革废寝忘食、呕心沥血,甘当“燃灯者”。你离开的这四年多时间,上海乃至全国的司法改革顺利进行,目前正在开展综合配套改革,你梦想中的现代化法院已经呈现在大家面前。你离开后,“燃灯者”精神也已经传遍神州大地,在上海法院乃至全国法院,积极成为像你一样的好法官,已经成为无数法院人的信念。

碧华,你知道吗?去年的12月18日,庆祝改革开放40周年大会在北京举行。你以“司法体制改革的‘燃灯者’”的身份荣获改革先锋称号。那天,我代你去人民大会堂领取了改革先锋奖章,习近平总书记亲自接见并合影留念。在全面深化改革的浩荡征途中,你始终秉持坚定的法治信仰,以敢于担当的勇气和过人的智慧迎难而上、攻坚克难。你的名字,镌刻在中国改革的丰碑上。改革开放再起步,我们亦会更加努力。

碧华,你放心,我们的儿子大风从事着他喜爱的与金融和汽车相关的工作。他兴趣广泛,喜欢音乐、电影、摄影,还喜欢运动,非常像你,仿佛有着无限的精力,不断尝试着新鲜事物。他在语言方面也和你一样极具天赋,现在的他和当初的你一样,充分利用闲暇时间学习多国语言,他在不断发现自己、超越自己。

碧华,大风已经长大,他不但能照顾好自己,还承担起了照顾我和家里长辈的责任,他还积极参加社会公益活动,已经像你一样承担起了作为一个男子汉对家庭的责任和对社会的担当。

碧华,请你放心,我们会记住你的好,忘记原来的困难,好好生活。还记得大学毕业那会儿,你特意在我的毕业纪念册上写道“你的生命是我爱的雕塑”,而我想对你说:“你的生命亦是我爱的雕塑。”

妻:唐海琳

2019年4月

祖国永远不会忘记忠于她的人

——写给战友张超的信

作者:袁伟

张超首次驾驶歼-15战机准备开飞。光明图片

超:

时间过得真快,转眼间你已经离开我们3年了,我们真的真的很想你!

习主席在今年新年贺词中提到一些“闪亮的名字”,这其中就有你,你的名字和张思德、董存瑞、黄继光等英雄前辈的名字紧紧联系在一起,成为我们学习的榜样。

3年前,你驾驶战机进行当天最后一架次模拟着舰训练,你以丰富的经验、娴熟的技术,操控飞机落在理想着舰位置,获得了当天场次最高分。经过“最危险”的着陆阶段,飞机快速平稳地向前滑动,可谁知就在“落地为安”后,飞机突发电传故障,机头急促上扬,按特情处置规定,你本可以立即跳伞,可是你却为了保住战机,错过了最佳跳伞时机,永远离我们而去了!

你永远离开了我们,却又一直陪伴着我们。你走后,全军上下掀起了学习你的先进事迹的热潮。作为你的战友,我们有先天优势,在你的激励下,近几年,我们取得了许多耀眼的成绩。

你走后,我们同班的兄弟虽然悲痛不已,但却下决心把你未实现的梦想早日实现,当年全部顺利通过航母飞行资质认证。这几年,我们组织各型机开展跨区机动训练并赴西太平洋进行远海训练。对了,超,有个大好消息要告诉你,我们有好几位战友成功取得夜间航母飞行资质认证,多么了不起啊!这可是举世瞩目的成就,要知道,世界上有航母的国家就那么几个,而这些国家里具备夜间着舰能力的就更屈指可数了。2017年,我们参加了庆祝建军90周年阅兵,在朱日和联合训练基地接受习主席检阅。去年,习主席又在南海海域海上阅兵中检阅我们,并现场观看了舰载战斗机滑跃起飞,基地全体官兵备受鼓舞。

超,这几年,我们积极探索、积累经验,使飞行员培养周期大幅缩短,批次承训能力、批次上舰规模、上舰培训效率成倍提升。

不仅如此,我们还有了第二艘航母!这多么令人振奋啊,我们的事业是多么辉煌,前景是多么广阔!越来越多的有志青年加入到我们的队伍里来。超,你放心,你未竟的事业我们一定帮你完成,你未遂的心愿我们一定帮你实现,你为祖国的航母事业献出了宝贵的生命,祖国也永远不会忘记那些忠于祖国的人,你将成为航母事业的一座丰碑!

你的战友:袁伟

2019年4月4日

(书信标题为编者所加)