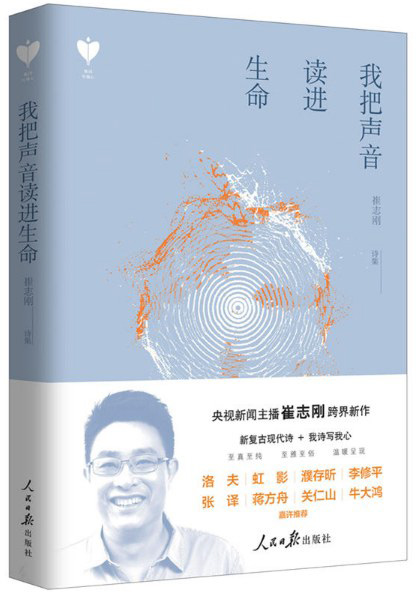

心悦诗兮诗亦知——读崔志刚诗集《我把声音读进生命》

初知央视新闻主播崔志刚写诗,是在一个大型诗歌朗诵会上,那次我们同为嘉宾,不同的是,他是朗诵嘉宾,我为“坐台”嘉宾。

读罢主办方为他划定的“责任田”后,他兴致正浓,又慷慨地带数百名现场观众走进他的“自留地”——他朗诵了自己的诗作《我不是诗人》。

仍记得诗中有这样的句子:

只记得古往今来的诗篇至少要有韵脚

只信奉中国的诗词要有中国的味道

用今天的语言书写我中华文化的自豪

不接受跟着西洋的风格瞎跑

于是,对我而言,那次活动便多了层意义:不仅知道了崔志刚在写诗,还知道了他正做着一个公众号,该公众号粉丝多多、同道多多;更重要的是,他已将自己的诗歌理念和盘托出。

心有戚戚焉。

“志刚兄弟的性格为人和我很投缘,我喜欢朗诵悦耳入心的好诗。他的诗在继承中发扬且回归了中国诗歌的优美精神,试图重新找回中国文字组合的本真,在现代诗略显浮躁的今天,坚持写诗并写好诗,难能可贵。”这是濮存昕对崔志刚本人及其诗作的评价。

人投缘,自然就会大大缩短走进诗作的距离;如果恰巧又爱投缘者的作品,势必会使这“缘”呈几何级增加。此时,诗句便化为神奇的手,将一切障碍完全拆掉,包括桥梁。因为,人与诗已然完全契合,不再需要多事的桥梁了。

几十年前,闻一多先生曾提出中国新诗的“三美”主张,即建筑美、绘画美、音乐美。并身体力行,写出了一批“三美”齐备的新诗,一时间,不同流派的诗人并行或追随,竟绚烂成中国新诗最早的春天。

看崔志刚的诗论,也对“三美”极为推崇,且提出“新复古现代诗”的概念,试图以自己的笔力拉新诗向“三美”靠拢。事实上,他已在公众号上推介了太多这样的诗,并将自己的主张体现在自己的诗作里。

在长长的诗论文章中,他提出,诗歌要“能懂”“能诵”“能用”“能通”“能承”“能生”“能静”“能共”“能梦”,这样的主张便是遥追闻一多先生的具体行动。

他认为,无论怎样的文学形式,诗歌歌赋、小说散文,凡是形诸文字的作品,能够让人看懂,能够明白创作者的表达意图,这应该是一个最基本的准则。

继承。发扬。回归。难怪老诗人洛夫对崔志刚这样不吝赞美之辞:“他年轻,他的呼吸中,血液中都充满了诗,其诗心奔流于现实与理想之间,其情感激荡于古典与现代之间。我不知道他的诗龄,但我相信,他的诗是独具风格的创造,一种价值的创造。”

自《诗经》始,中国诗歌一脸朴素地降临,到唐诗、宋词、元曲,一路迤逦走来,虽面容略变,但内质如故,蕴涵于其中的美是永恒的,这种美让人悦之吟之,舞之蹈之,心折不已。

然而,正如崔志刚在《我把声音读进生命》一诗中所写的那样:“我甚至有些痛恨自己/总是能在完美中察看到尖利的创伤/即使是最细密的紧致肌肤/也能一眼窥破分子间隙的轻狂”。一句话,他的目光从诗歌之美中折回现实。现实中的某些诗歌,或技巧繁复、意象堆叠、故弄玄虚、不知所云,或简单粗暴、弃尽章法、观之无文、品之无味……对诗歌寄予的理想依然丰满,但现实的骨感硌得人心痛。

这种心痛,肯定与一个人诗歌的灵性有关,但说出来、形成文字,却首先与责任感与勇气有关,远高于诗灵了。

相对于崔志刚充满哲义、或褒或贬“三观”的诗作,我更喜欢他爱情题材的诗。

面对一张白纸,一个关西大汉,持铜琵琶、铁绰板,唱“大江东去”,唱“一种叫‘血性’的东西不可能再有了”时,他是可敬的。然而,爱情面前,一个人的灵魂变得柔软,化身为十七八女郎,执红牙板,歌“杨柳岸,晓风残月”,歌“想你的傍晚有点冷/刚下过雨的窗外吹着风/抚摸着胸口有些疼/那是你扯着我的心在动”(崔志刚诗《都能懂》)之时,他的可敬依然,却又多了些可爱,二者的融合便是真实。

百炼钢与绕指柔的分野在哪儿?或许,“剑胆”的基础或极致正是“琴心”呢!

不仅在爱情面前,面对亲情、友情,甚至自然现象,崔志刚的笔都会柔软如绵。

《我是母亲身体外的另一颗心》《2017年的初雪》,单看诗题,柔已拂人面;2015年7月1日多了一秒钟,也能逗引出他的一首诗,真是“一秒偷心”哪。

他曾专门为一位辞职女教师写过一首《乐心筑》,下引其中一节:“是雪夜里停泊下一只透亮的小船/就为了探一探流水的深浅//是细雨中修筑好一家远归的客栈/把生命的态度着落在了一块坚实的营盘……”

他与女教师素不相识,写此诗前,既无人央求,更无杂念,云无心以出岫。或许,这才是真的写诗。

在与友人的对谈中,崔志刚反复强调自己不是诗人,强调自己不敢写古体诗,但在他的诗论文章中,他又对中国古典诗歌条分缕析,将古典诗歌的几座高峰推至读者面前,显示了他深厚的研究功夫。

崔志刚的公众号叫“我诗写我心”。对此,我想赘言几句。

我诗写我心,首先,诗人须有心。无心,自然不能写诗;假若有心,心在何处?也是个问题。心在“热爱”处,一诗初成,自然会请老妪评判一番,而不会难为情;心在“卖弄”处,自然不顾别人能否看懂,甚至故意让人不懂,以示自己高明、他人弱智;心在“糟蹋”处呢?后果恐不可想!

子期之所以能将伯牙的琴意说得神准,或许并非因他有多么超拔的艺术悟性,恐怕主要是因为他有心,志在弦上乐中,能与操琴者相通。正因如此,才被引为知音。琴如是,诗又何尝不如是?

如何才能有心?心应放在哪儿?走进书中,深味诗意,一千个读者便会生发出一千个哈姆雷特,爱诗如你,聪慧如你,或许会有更多意外之得。