《战前童年》:缺乏说服力的大独裁者诞生记

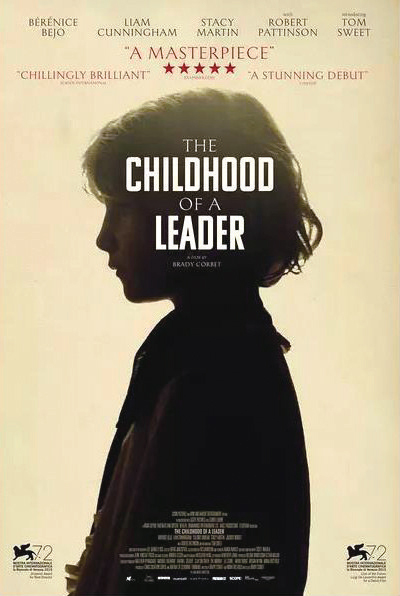

《战前童年》电影海报

布拉迪·科贝特

《战前童年》电影剧照

《战前童年》电影剧照

萨特

72年前的9月3日,日本签字投降正式生效,标志着世界反法西斯战争全面胜利。

多少年来,世人反复追问,上个世纪人类加之于同类的所有苦难,尤其是种种事后难以理解的历史性转向,到底是怎么萌芽、生长以至于势不可挡的。比如,刚刚经历了世界大战的欧洲人,为何在仅仅20年后又陷入了一场全面战争,犹太人大屠杀为什么会发生在现代文明社会。

《战前童年》(The Childhood of a Leader)也在碰触这个问题。不到30岁的美国导演布拉迪·科贝特以其风格凌厉的处女作得到了业内关注,拿下了第72届威尼斯电影节的新锐导演奖。

该片的英文片名逐字直译的话,应是《一位领袖的童年》。就其声嘶力竭想表达的东西而言,港译《独裁者之诞生》其实更为精准:在生物学意义上,孩子无疑来自母亲的子宫;而他的童年生活的背景,第一次世界大战后的大环境和裹挟其中的家庭小环境,真正孕育了未来的“领袖”。

在急促得仿佛咚咚战鼓又好像是蒸汽火车车轮碾过的背景音乐映衬下,影片以一组零碎的一战真实纪录影像开头,行军、战场、炮火,还有凋敝破败的乡间和冻饿茫然的儿童。画面切到战后,闪过时任美国总统威尔逊参加巴黎和会时,在街头受到民众欢迎的种种场面。在火车站人山人海送别威尔逊后,片名才出现,随后切入彩色画面:那是从一列夜车上看向幽暗乡野的主观视角,视线下移,长久地停留在因火车前进而看起来加速度向后退的列车车轨上。

此处展示的,正是《战前童年》设定的故事背景:主人公是个7岁的美国男孩,其父是时任国务卿兰欣的助理;他受命参与凡尔赛和约的谈判,在巴黎和会期间,妻儿随他一起到了法国,住在乡下妻妹留下的老屋里。

在乡下住了段日子后,有一天夜里,小男孩无故向教堂里走出的人们丢石子,父母问他,却死活问不出缘由来。从那以后,孩子的行为愈来愈乖张:和父母一言不合就坚决不吃晚餐,对年轻貌美的法语老师“袭胸”,父亲带来的一群“大人物”们讨论分割战败国领土时他衣着不整地晃来晃去,不动声色地劝母亲辞退法语老师,乃至在晚宴上近乎狂暴地反抗母亲让他带头祷告的命令,并把母亲的头打破了。

男孩性情大变的过程以三幕剧的形式呈现,分别以“第一怒”“第二怒”和“第三怒”命名。从每一幕的副题可知,丢石子事件是“一切的缘起”,最终对母亲暴力相向则意味着“一条恶龙”已经觉醒。

三幕之后还有一个短小的尾声“新纪元”,副题是“大浑蛋普雷斯科特”。在一个状似凡尔赛宫的欧洲古堡(实际拍摄地是布达佩斯的布达王宫)里,高高的穹顶下四个位高权重的大臣围坐在圆桌前,正在敲定他们的领袖出席1940年5月14日荷兰向德国投降仪式的安全保障细节。观众可以轻易辨识出,这座建筑的内景就是主人公在教堂扔石子那天夜里噩梦中到过的地方,梦里空无一人的庞大空间极富压迫性,让他在恐惧中醒来,而多年后他成了这里的主宰者。

显然片头那列火车的终点,其实不是姨妈的乡间老宅,而是另一场可怕的战争和背离人性的极权统治。

但是,这位领袖不是希特勒或者其他同时代的独裁者。镜头从圆桌的近景拉至整个室内的大全景,站岗军人穿的不是纳粹德国的军装,与万字旗高度相似的旗帜上的图案换成了一枚黑太阳。这时,我们才发现,科贝特采用了不多见的半架空设定。这部电影“关于一位30年代独裁者的童年,好像是希特勒、墨索尼里和其他这类人物的混合体。”导演如是说。

像很多可圈可点的处女作一样,《战前童年》酝酿了很久。科贝特自述他10年前已经开始写这个剧本了。他说,《战前童年》的故事受到多部艺术片的影响,包括法国导演罗伯特·布列松的《穆谢特》、莫里斯·皮亚拉的《恶魔天空下》、意大利导演埃曼诺·奥尔米的《木屐树》、丹麦导演卡尔·德莱叶的《愤怒之日》以及美国导演斯坦利·库布里克的《乱世儿女》。这些名导名作,都指向宗教、父权或阶级壁垒对人的禁锢和伤害。

好玩的是,与《战前童年》肉眼可见存在一定联系的两位大师和他们的两部相关作品,却不在科贝特列出的这一长串名单里。

法国哲学家萨特1939年发表的中篇小说《一位领袖的童年》(L'Enfance d'un Chef),应该算是与《战前童年》同名。书中主人公吕西安和幼年的普雷斯科特一样长发及肩,常被大人们误认为小女孩。早有人认出来,普雷斯科特好像是“某个童年版本”的萨特,就像小吕西安一样。

加上萨特的童年生活,这三个文本之间有着丝丝缕缕的互文关系:三个小男孩都生活在法国,有个笃信天主教的母亲,男孩对宗教都经历了从怀疑到摒弃的过程;普雷斯科特和吕西安一样,很小的时候就有性萌动,两个故事的背景都是“不久以后便停战了”,父亲“在谈论俄国人、德国政府和赔偿问题”(引自小说),家庭成员之间都是用虚伪的爱维系的;萨特幼年丧父,母亲带他投奔教德文的外祖父,而普雷斯科特的外祖父是一位德国传教士,教授了女儿多种语言。

这篇小说常常被译为一个“企业主”或者“工厂主”的童年。这是按照子承父业的情节来的。然而,吕西安成长之路的终点是加入反犹青年团体,发展到暴打街上偶遇的犹太人,并且认为自己由此获得了男性力量,真正长大成人,确乎是映射了那位“领袖”。这两个文本都有一个重塑自我、二次诞生的故事核,并且这个过程很大程度上是以家庭和亲密关系的影响来阐释的——不同的是,萨特的小说还有一个思考“我”存在与否的哲学维度。

精神分析学派认为,童年生活,尤其是孩子与父母的关系决定了一个人的性格。《战前童年》就好像是给“领袖”建了一个精神分析的模型。比如,男孩最初使用暴力的原因。第一幕的结尾,他被母亲硬拽着在教堂门口向每个路过的人道歉,但有个陌生人回答说:“你看起来是个善良的小女孩。”他立刻崩溃遁逃,回家狂呕。也许这就是他扔石子的原因,作为参照,吕西安也明确表示过被众人认作小姑娘的愤恨。再如,普雷斯科特明显对年轻的法语老师有好感,他撞破父亲与老师私下聊天后想法子开了老师,与其说是维护母亲,不如说是嫉妒父亲。

弗洛伊德这一套,加上父权压迫和父母的虚伪冷漠,来解释几乎把整个世界带入深渊的恶魔领袖是如何被塑造出来的,这个证明过程有虚张声势之嫌。即使用父亲的身份引入了巴黎和谈的宏大叙事也没能救得了场,这个大舞台和家庭成员之间上演的亲情伦理小剧场,联系是相当稀薄的,偶尔飘进男孩耳朵里的父亲与其他同事们几句如何分配战后各国利益的探讨,是浮在空中的。

电影中的母亲自认是世界公民。其实《战前童年》本身也是位世界公民。这是一部美国人拍出来的,疑似脱胎于法国小说,主要影射一个德国历史人物的电影,或许这是为什么这位不知道在哪个国家当上领袖、踏平欧洲的独裁者是德美法混血儿。

可惜,这个归纳法没做好。最简单的道理,一般原理需要从具体事实中来。故事和主人公可以架空或者半架空,但历史从来都不是架空的。很多时候它的确宛如昨日重现,但是别忘了没有谁能踏进同一条河流,每个历史性选择,无论事后有多难以理解,比如德国人乃至半个欧洲对纳粹的纵容,在当时都是独一无二的、确定的。而寻找历史何以如此,会不会再度重现的秘辛,就在孕育那个选择的特定时间、地域和人群中。

同样是追溯到一战,从“恶童”身上寻找这个国家究竟发生了什么的答案,与《战前童年》好像姊妹篇的《白丝带》要可信多了。在这部影片里,奥地利导演迈克尔·哈内克用白描的手法,细致入微地解剖了一个一战前德国的乡村给观众看:分别掌管着所有人精神、经济和健康的神父、地主和医生,是怎样向其余所有人,特别是女人和小孩施加不容分说的父权和暴力,以及他们如何收获了下一代变本加厉的“有样学样”。

一个孩子的恶魔化并不可怕,就像在一个正常国家极右翼蹦跶得再欢也无伤大局,因为它没法得到多数人的认可,在普通人眼里他们只不过是疯子、小丑。真正要审视的,是《战前童年》尾声里那些欢呼的大众,是他们眼中投向独裁者的期盼目光。