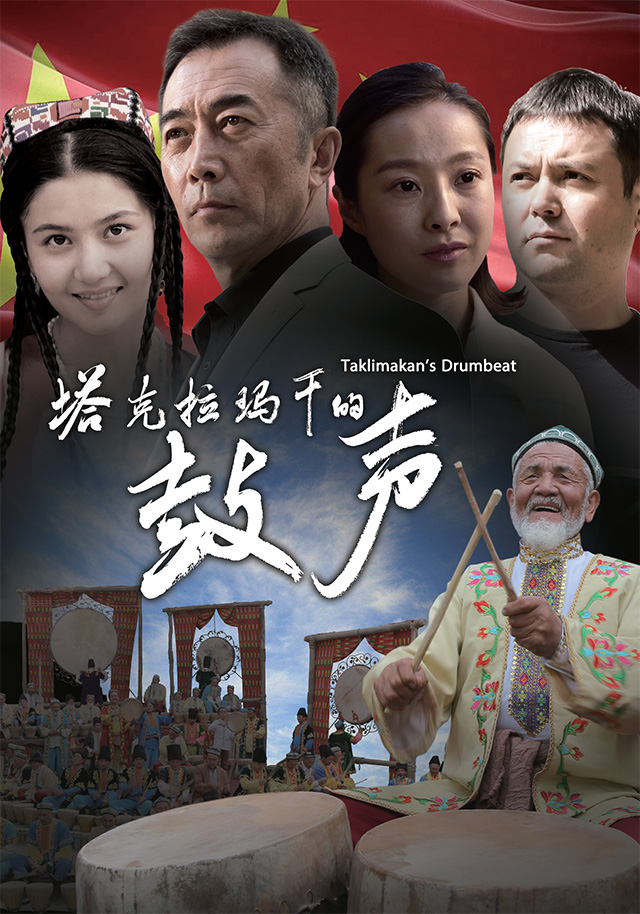

天山电影制片厂电影《塔克拉玛干的鼓声》笔谈

主旋律电影:艺术创新与审美表达

□章柏青

看完电影《塔克拉玛干的鼓声》,内心久久难以平静。不只是因为影片高远的立意、深邃的主题、对于现实生活的敏锐的洞察力,更因为影片中独有的艺术表达方式。这种方式使得这部影片中的思想、艺术、故事如此水乳交融地结合在一起,的确具有较高质量,成为近几年来不可多得的有创新意义的少数民族题材主旋律影片。

首先,它有独特的叙事力量。它放弃了一般主旋律影片乐于选择的宏大叙事,以一个普通的维吾尔族姑娘阿依古丽的命运作为影片的贯串线。影片序幕,一位七八岁的小姑娘随着大人激动地奔跑,准备去观看舞蹈家吐尔尼沙的舞蹈。动听的音乐与美妙的舞姿,让小姑娘如痴如醉。回家后,她为这位演员画了一幅又一幅画,写了一封又一封信,写下了自己的理想,也画下了自己美好的憧憬。镜头一转,小姑娘长大了,但是她的眼神中已经完全没有了往昔那种闪亮动人的东西,而是变得如此麻木与失落。她失却了自由,还要被逼着早早嫁人。镜头拉开,雄伟、壮丽的昆仑山脚下,美丽的村庄风光依旧,但空气是如此压抑、沉寂。敲了一辈子纳格拉鼓的老人,摇着头,叹着气,不得不把鼓藏在箱底,只敢在深更半夜偷偷拿出来抚摩一番。婚礼正在举行,却听不到笑声与歌声。这究竟是为什么?影片借助这种举重若轻的表达方式揭露了一个被宗教极端势力控制的山村和人们的精神状态,无声地控诉了极端势力对人性的残害,同时,也为影片构筑了一个很大的悬念:这究竟是为什么,努尔卢克村要向何处去?毋庸讳言,这是一部歌颂新疆人民与宗教极端势力斗争,抒写这些年新疆“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作实施后所引起的深刻变化的影片。但编导者打破同类影片剑拔弩张叙写斗争的常规作法,它甚至没有在影片中出现习惯叙事中的恶势力的代表人物,而是着重书写驻村工作队给人们精神上带来的转变。于是,随着情节的进展,我们看到了人们眉头舒展,笑声渐显,及至影片最后,人们脱掉了精神的枷锁,新疆的天更蓝了,草更绿了,鼓更响了,舞更美了。新疆需要安定,需要团结,需要开放,维吾尔族人民要追求美,追求理想,追求快乐、幸福的生活。这一深邃的主题与内蕴不是创作者点出来的,而是影片中艺术地自然地流淌出来的。这样深层次地表达的党的力量、人民的力量、正义的力量、民族团结的力量,它的震撼力是那些空有正确的思想却不在艺术上下功夫的某类主旋律影片难以比拟的。

《塔克拉玛干的鼓声》同时是一部充满民族大爱的电影。它充满爱的魅力,整个叙事的动力来自爱。如果说,影片开始,在邪恶势力控制下的努尔卢克村的爱是缺失的,人与人之间是警惕与防范的,即使是亲人之间也充满了隔阂与分歧,那么,在“访民情、惠民生、聚民心”工作组进村后,爱得到了修补与复苏。每一个工作队员都是爱心大使,将美好的爱与情带给了村民,点燃了他们冷却的心。影片将工作组为村里修路,联系专家为村民进行技术培训,包括为村民送柴米油盐等同类影片常有的模范事迹推到后景,甚至将牺牲和耽误自己家庭种种私事的动人行为也尽量简化,而将浓墨重彩用在与村民们心的交流、精神的抚慰上。最让人感动的是工作组对几个孩子的情感慰藉。阿依古丽在环境的压迫下始终不敢承认她是当年给舞蹈家吐尔尼沙写信和绘画的孩子。而工作组则竭尽全力,要启发、唤醒她潜藏在内心深处对舞蹈、对生活的深爱之心。由于逼婚,阿依古丽离家出走,她突然发现那幅当年她给舞蹈家画的舞蹈画被工作组放大,出现在村头舞台的墙壁上。她仿佛听到了亲人的呼唤,一下被震撼了。她停住了出走的脚步,与赶来找她、同样被这幅画震撼的父亲哭抱在一起。艾山江是失去母亲的孩子,内心充满了忧伤,与爷爷、纳格拉鼓的传人托乎提相依为命。是工作组采取最为暖人的方法解开了他的心结,还要资助他将来上大学。此举感动了孩子,也感动了其爷爷,使其重拾鼓棒,带领村民敲响了息音多年的纳格拉鼓。类似这样的动人细节影片中比比皆是。影片最后,工作组与村民间出现了感人的互动。在工作组即将回去的时刻,村民们从四方赶来围在一起拍集体照的戏是这种互动的动人写照,那么热烈,那么不舍,将这种人间真挚的爱引向高潮。

《塔克拉玛干的鼓声》是主旋律影片艺术化、审美化表达的成功范例。在这部影片中,生活的真实,人生的况味,生命的美好与苍凉,触指可及。影片结构严谨,人物具有质感,尤其是整部影片充满着维吾尔族人民生活中独有的诗情与画意,包括温暖与忧伤,而最终却让我们获得了感悟与力量。尤其忘不了影片中的鼓声与舞蹈。纳格拉鼓声与维吾尔族的舞蹈在影片中不是点缀,是时代的韵律,是生命的情怀。它与影片中人物的喜怒哀乐结合在一起,与影片中情节的发展与变化结合在一起,赋予这部影片以灵魂。而极具民族特色的音乐则让影片增添诗情。特别值得一提的是影片摄影。纯净的沙丘、美丽的绿洲、 明澈的努尔卢克河水,还有木质的长桥、笔直的林荫道和风格独异的民居,在镜头中,它们不再仅仅是风景,而是一种包含着情感的文化形态,与影片抒发的情感融为一体。在影片最后的大团圆歌舞中,大自然成了表演的大舞台,森林、山川、河流成了舞台的宏大背景。上述诸多元素被结合在一起,将影片中的激情、诗情与对党对祖国对人民的深情引向了全片的制高点。

鼓点中的梦想

□尹 鸿

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。天山电影制片厂摄制的电影《塔克拉玛干的鼓声》显然是一部“为时”、“为事”而拍摄的主旋律电影。影片题材来源于新疆正在发生的现实。它以中央新疆工作座谈会以来新疆的新气象新变化为时代背景,以自治区“访民情、惠民生、聚民心”工作队的驻村活动为切入点,讲述了一个名叫阿依古丽的小女孩在工作队支持下最终实现舞蹈梦想的故事,阿依古丽这个常见的维吾尔族名字也成为千万个普通维吾尔族少女的共享符号,从而艺术再现了新疆地区无数青少年,在党和政府的关切和帮助下,放飞自由梦想,实现自我价值,追求美好生活的愿望和现实,从一个侧面来表现新疆社会稳定、民生改善、民族团结、事业发展的新局面。

这部电影没有刻意去正面弘扬民族团结,也没有过多地去阐释党的民族政策和新疆政策,主创人员在深入各个有代表性的“访惠聚”工作点,体验生活、采访采风,搜集大量资料和素材之后,选择了一个独特的叙事视角。影片故事核是一个小女孩阿依古丽,从小受到艺术家的感染,希望成为一个能够带给人们快乐和美感的舞蹈演员。这个故事,暗含了新疆各民族青少年都有一颗同样向往艺术的美的、自由的梦想。然而,命运的阴差阳错没有让她的梦想被发现,更重要的是落后的传统观念、宗教的极端思想,成为了阿依古丽实现自己梦想的真正“敌人”。这一故事核心的选择,改变了过去少数民族与汉族、边疆民众与党政干部之间的二元化戏剧关系,而是形成了一种自由的、符合人性的现代生活和一种禁锢自由的、反人性的愚昧观念之间的冲突,因而,电影的主题就不仅仅是民族团结、国家统一了,而是倡导一种自由、开放、健康、文明的生活,是社会主流价值观与反主流价值观的斗争。可以说,这样一个设计,使得这部主旋律的电影,有了一种新的价值观表达方式。民族团结,不仅是要消除民族之间的隔阂和矛盾,更重要的是,无论是叫阿依古丽还是叫卓玛,无论是叫乌云其其格还是叫建华、爱国,各民族的人民都应该共同享有追求自由、追求梦想、追求幸福的权利。从这个意义上说,《塔克拉玛干的鼓声》的主题具有某种超越民族团结主题的共享性、普遍性,这一主题的意义不仅体现在阿依古丽对舞蹈艺术的热爱中,也体现在托乎提老人对纳格拉鼓的依恋中,体现在艾山江对音乐的喜好中,而所有这一切对美的自由向往,都在工作组的帮助和引导下,得到了最终的释放。

音乐舞蹈成了这部电影最重要的表现载体。阿依古丽的舞姿不仅美丽,更重要的是体现了新疆少女们超越世俗和家庭的禁锢,自由飞翔的心灵;托乎提悄悄躲在屋子里,拍打他藏起来的纳格拉鼓,释放的是他那穿越沙漠、穿越天空的生命的激情。虽然影片不是歌舞片,歌舞段落在影片里的比重不是特别多,但是每一段舞蹈、每一段音乐,都不仅具有鲜明的民族地域特色,而且都具有强烈的艺术感染力,有的表现出人物内心的压抑、沉重、苦闷,但更多的时候,则表现出人物内心对心灵自由、对美的自由那种物我两忘的向往和热情。音乐舞蹈也使得这部政治主题鲜明的影片有了一些艺术电影的质素。

与音乐舞蹈之美相得益彰,电影的摄影更是美轮美奂。广袤的南疆在原始自然当中所呈现出的那种色彩和层次,昆仑山的巍峨、塔克拉玛干的浩瀚,与当地的风土人情、人文环境融为一体,给我们展示了一个陌生但又真实的影像世界。这种环境之美与画面之美,表达的是新疆之美,也是那些驻村干部、那些普通的新疆民众心灵之美。视觉上的美的享受,净化了观众的心灵。

影片中的人物塑造各有特色。何建疆的成熟稳重和循循善诱、阿里木江的耿直执著、阿依古丽的纯洁善良、托乎提老人的老顽童性格,在影片中都各有千秋,一些细节也来自于对生活本身的发现。大部分演员虽然没有很突出的“表演”技巧,但他们都依靠自己的本色,使得所塑造的人物具有更多的真实感。

这部影片,正如新疆维吾尔自治区文联党组书记张新生所评论:“影片直面宗教极端思想蔓延的严酷现实,以艺术家与人民同爱恨、共情仇的崇高情怀与艺术担当,深情叙述淳朴善良的维吾尔族群众因极端思想影响,隐匿在心灵深处的情感痛苦和精神创伤,以动人心魄的艺术感染力,弘扬了各族群众拒绝极端思想,创造团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业幸福生活的时代主旋律。”虽然这部影片在戏剧性情节和人物细节的完整性和丰富性上还有提升的空间,特别是在人物关系的复杂性和真实性上还可以更加扎实,但这部影片在题材的现实感、主题的时代性、视角的独特性、艺术风格的探索性等方面,都体现出少数民族题材电影的新突破:无论是哪个民族,中国梦就是中华民族大家庭每一个成员的梦,对自由和幸福的向往,是将各民族人民连接在一起的共同的梦想,影片结束时,那潇洒奔放、酣畅淋漓的纳格拉鼓点,敲响的就是不同民族共同的幸福旋律。

从鼓声听心声

□张德祥

艺术是通向心灵的桥梁。一部作品,能否抵达心灵,是判断一部作品是否进入艺术世界的标尺。有许多所谓的大片,场面宏大,声光电色,炫目刺耳,感官震撼,却始终无法抵达心灵。而有些小投资的电影,不声张,不喧嚣,却能一步步走进心灵,令人心动。我看到的《塔克拉玛干的鼓声》就是这样一部电影,一个小村子里的朴素生活,观后使人在心里默默嘉许:有味道,真不错!

是的,《塔克拉玛干的鼓声》,给人留下深刻印象的是村子里的普通村民形象,是兄弟民族的风俗与生活。自治区干部阿里木江在整理资料时,偶然发现七八年前的几封信,是一个名叫阿依古丽的农村小姑娘写给自己妻子的。妻子是舞蹈演员,8年前,下乡演出,有个小姑娘阿依古丽就记住了她,并连续两年给她写信,表达自己想学舞蹈的梦想。但妻子出国进修去了,阿里木江想等妻子回国后将信件转交给她,由于时间长了,阴差阳错,就忘记了。今天突然发现这些信件,8年过去了,他很懊悔,所以请求参加驻村工作队,到这个村子寻找阿依古丽,以弥补遗憾。这样的开头,很自然又很巧妙,还有悬念在其中。

工作组来到村子里,乡亲们很冷淡,当年的小姑娘阿依古丽已经长成大姑娘了,但她却不敢承认自己就是当年写信的小姑娘。为什么?村子里气氛压抑沉闷,人们脸上没有笑容,笑容哪里去了?很显然,他们心里有阴影,心头有疙瘩。原来,人们是受到宗教极端思想的影响,不再看电视,不再唱歌跳舞,阿依古丽的父亲不许女儿跳舞,砸了电视机,烧了她的裙子,她当然不敢承认自己就是当年写信的阿依古丽。村里惟一的纳格拉鼓的传人托乎提老人也不敢在公开场合打鼓,只能悄悄在自己家里敲几下。一个个原本能歌善舞的村民整天闷闷无声。面对这种情况,驻村工作队走近村民,与他们交流沟通,逐渐把自己融入村民当中,想他们所想,为他们排忧解难,彻底改变了村民对工作队的冷淡态度。什么时候,村民把工作队当成自家人了,心相通了,工作就好做了。首先,工作队带头敲响了纳格拉鼓,打破这种沉闷的气氛,感染了托乎提大爷,工作队队长何建疆又与托乎提的孙子艾山江成了忘年交,工作队被村民所信任,成了一家人,村民的胆气也壮了。托乎提老人终于敲响了久违的纳格拉鼓,阿依古丽也从逼婚的家庭中逃出,加入到村民载歌载舞的行列。笼罩在人们心头的阴影终于被热烈的鼓声震到九霄云外,歌声舞姿与笑容又回到了生活中。鼓声就是心声,笑容就是心情。

这部电影没有高调,没有口号,从日常生活着眼,从解决问题着手,朴素自然真实。真实是艺术的生命。《塔克拉玛干的鼓声》,低调、朴实、接地气,实际上,它就是一个如何走进民心的故事,扶贫也好、惠民生也好,执政为民也好,核心是如何与农民的心情心愿相通共振,也就是毛泽东过去所说的“与人民打成一片”。其实,政治与艺术,在“为人民”及“如何为人民”上是相通的,根本在于心和情的相通。从这个意义上来说,《塔克拉玛干的鼓声》抓住了根本,从“鼓”和“舞”折射心情,又以“鼓”和“舞”唤醒民心。习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出:“人民不是抽象的符号,而是一个一个具体的人,有血有肉,有情感,有爱恨,有梦想,也有内心的冲突和挣扎。”该片正是真实地传达出村民的情感、爱恨、梦想以及内心的冲突和挣扎,尤其是阿依古丽的内心挣扎与托乎提老人的内心冲突,真实生动。一句话,这部电影,走的是一条通往心灵的路,润物细无声,以真诚动人。

真诚体现于形象。该片的成功在于塑造了几个朴实、真诚、鲜活的人物形象。首先是阿依古丽,美丽天真,热爱舞蹈,但在受到极端思想蒙蔽的父亲的威逼下,战战兢兢,闷闷不乐,失去了少女的活泼与快乐,但她并没有放弃自己的梦想,偷偷在奶奶支持下学习跳舞。后来,是工作队打破了村子里的压抑气氛,她受到鼓舞,勇敢地反抗家庭逼婚,走向新生活,走向阳光。托乎提老人和支部书记这两个人物形象,沉稳正直,处变不惊,从开始的自我封闭到后来的敞开心扉,笑逐颜开。岁月沧桑,留在他们身上的是人性的温暖。给村庄带来生气的是少年艾山江,天真活泼,童言无忌,工作队长成了他的知音。必须提到的还有那个“聋子”,因为听不到外面的世界,只有他敢于肆无忌惮地打鼓,沉浸在自己快乐的纳格拉鼓世界里,他是这部电影里不可或缺的性格元素,憨态可掬,极大地调节了村子里的沉郁气氛。人物形象的生动,得益于本民族演员在表演过程中对质朴本色、民族风情的突出。

中国西部随着“一带一路”战略的实施,将会有广阔的发展前景,将会有更生动的故事。讲好中国故事,讲好中国西部故事,传达中国精神,凝聚中国力量,我们期待天山电影制片厂拍出更多的优秀作品。优秀的电影都是通往心灵的桥梁。我们不仅要有通向世界的“一带一路”,也应当有通向各族人民心灵的“一带一路”。

多元镜语书写民族情怀

□赵卫防

天山电影制片厂推出的新作《塔克拉玛干的鼓声》以特色、多元的电影语言书写了一个关于寻找的动人故事。驻村干部阿里木江随工作队来到塔克拉玛干南端的小山村,寻找一位有着舞蹈梦想的少女阿依古丽,经过艰难与曲折,他找到了阿依古丽,而维吾尔族村民们也找回了失落已久的鼓声和美好的生活。影片借此新疆故事谱就了天山儿女的时代情怀,实现了少数民族电影的艺术提升。

质感故事和多元视听,是《塔克拉玛干的鼓声》实现美学目的的两个主要手段。首先,有质感的故事。当年,还是儿童的阿依古丽写信给舞蹈家吐尔尼沙,表达了她的舞蹈梦想,而吐的丈夫阿里木江却始终没有将信带给妻子,直到8年后才发现。懊悔之中的阿里木江随驻村工作队寻找阿依古丽,但后者一直否认自己是当年写信的人。影片以此来营造叙事张力,引领观众探究事情的原委。

在不断寻找的过程中,“寻找”这条主线又带出了多条副线。以何建疆为队长的“访民情、惠民生、聚民心”工作队一心想驱散村里由宗教极端思想带来的压抑生活气氛,但却承载着不被接受的巨大压力。他们奉献几多,但开始的工作进展并不如意。阿依古丽的父亲因受蒙蔽不许她跳舞,甚至烧了她跳舞的裙子,并且急着把她嫁人,为此受媒人所骗,父女冲突。以纳格拉鼓传人托乎提大爷为代表的村民们不敢再打鼓,孙子艾山江因失去母亲而内心有解不开的疙瘩……这些副线在主线的引导下不断推进,酝酿着澎湃的剧情力量。后来,阿依古丽在村民大舞台上看到她写给吐尔尼沙信里的舞蹈画,阿里木江也终于找到了当年写信的阿依古丽。“寻找”的主线完成了,戏剧力量也在“寻找”结束后爆发出汹涌的情感浪潮:大舞台前,阿依古丽父女紧紧拥抱在一起,她最终也实现了舞蹈梦想;全村人感恩为他们重新带来美好生活的工作队,上千村民赶来和他们合影;村民们也重拾鼓槌,天山脚下响起了久违的鼓声。

营造特色而多元的视听语言,是《塔克拉玛干的鼓声》实现美学目的的另一重要路径。片中的大部分外景,无论是新疆的自然景色还是歌舞及打鼓的场面等,都呈现出一种精致甚至唯美的格调,来表达独特的民族情怀。其中依靠航拍等各种拍摄手段所展现出的画面都非常美,层次、光源也偏于唯美风格的处理,影像节奏的把控也力求精准,从而使得俯瞰的努尔卢克河,缝隙中透射的阳光,美丽的树木、桥梁,以及薄雾轻绕中的村落和大舞台等都尽显新疆自然风景之美和风土人情之美,让观众对当下的新疆有了新的认知,更能激发观众热爱新疆的美好情感。

片中对歌舞和打鼓场面进行了特色化处理。在为数不多的歌舞场面中,除正常机位拍摄外,还使用了俯拍、仰拍等各种拍摄手段,获取各种机位的画面以及从大远景到大特写各种景别的镜头,来凸显出歌舞场面的氛围。最能体现特色的视听表现为影片结束前的两次打鼓场面。第一次打鼓场面由托乎提大爷领鼓,鼓手渐渐由少变多,画面以不同的角度和景别来凸显出鼓阵的规模和气势;此外,画面中民族服装凸显,不同性别、不同年龄的维吾尔族村民,以及不同位置的击鼓人都身着不同颜色、不同样式的民族服装。这样的画面造型再配上击鼓场面,使得这一段落充满着浓烈的民族情趣,也表达了村民们对工作队的感激之情。

第一次打鼓场面是在影片的叙事过程中发生的,村民们在村里的大舞台上击鼓,表达了村民们对工作队的感激。第二次打鼓场面则出现在全片叙事完成后的尾声部分,且放置于天山脚下的广阔空间之中,表达的是全体维吾尔族同胞对伟大祖国的感恩之情。故此,片中第二次打鼓的视听处理在保持精致唯美的同时,力求仪式化。首先,击鼓人的服装不再随意,均是传统的维吾尔族服装,鼓的位置摆放也偏向于祭拜,体现出了较强的民族化仪式感;其次,片中不时出现的具有仪式感的粗犷民歌声和炫声也有了声源,是一位庄重的维族老妈妈在吟唱;第三,影片反复出现推拉、旋转和俯拍的大远景镜头,进一步凸显了画面的庄重感和仪式感。

在精致、唯美的同时,影片的视听更体现出了多元风格。比如片中出现了较多的室内空间,其中维族村民家里的戏占主导。在表现维吾尔族村民室内的空间时,影片也较多采用仰拍机位拍摄,以突出某种气势;但在处理阿依古丽家中的戏时,全部采用正常机位拍摄,画面构图大多是不带房顶和地面的中段空间,影调也偏昏暗,突出了一种压抑的氛围,较好地实现了表意功能。

影片在声音的处理上也较好地配合画面,如影片中除了民歌和炫声,具有维吾尔族特色的音乐也贯穿于影片的抒情段落,较好地烘托了阿依古丽的内心独白。这些声音处理都体现出了民族特色和维吾尔族同胞的时代情感。当然,该片在声音上的最显著特色还是体现在鼓声上。鼓声代表着维吾尔族人民感恩祖国的情感,代表着新疆儿女健康、积极向上的生活,代表着维吾尔族的优秀文化和传统,也更是以工作队为代表的正能量与宗教极端势力对抗的象征物。影片对鼓声的处理,采取了渐进的方式,由弱而强,由零散而整体,较好地表达了这种寓意。片中从开始时仅一个村民在打鼓,之后又增加了女工作队员打鼓,托乎提大爷也打起了鼓。渐渐地,鼓声将所有人的心灵唤醒,村里的人都拿出那些曾经被抛弃的纳格拉鼓,鼓声终于汇成了一股强大的气势,铸就了影片的艺术之魂。

影片结尾整齐的鼓声,在感恩祖国的同时,亦表达了天山儿女追求幸福生活、建设美好家园的真心诉求,也是他们唱响的“中国梦”。