《儿童杂事诗笺释》:浓缩26年的出版传奇

原标题:《儿童杂事诗笺释》:26年浓缩一段出版传奇

1963年某日,钟叔河动念给年已八旬的周作人写信,吐露心声。1500公里,维系着一老一少近五十岁相距的忘年神交。不曾想,周作人很快回信、赠书、题诗。

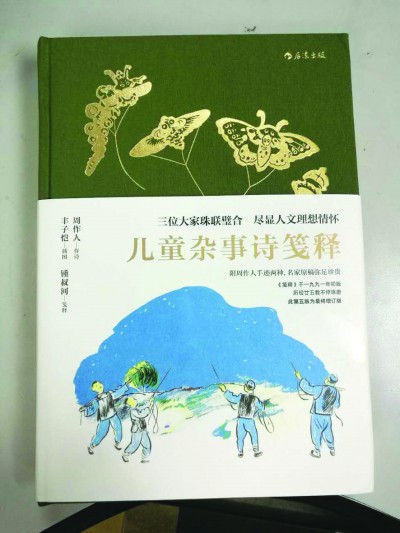

后浪出版公司(下称“后浪”)的陈妙吟发来微信,“我们公司新近出版了《儿童杂事诗笺释》,钟叔河先生特地嘱咐将书寄你……”真巧,去年(2016)9月我拜访长沙“念楼”,钟老说“后浪”的人刚来,谈《儿童杂事诗笺释》出版的事儿。他转过身从书架上抽出旧版的《儿童杂事诗笺释》,版权期到了,前边错漏及不尽人意之处,钟老又想着把它重新修订得更好一些。就像写文章,总是一遍遍修改,出版后又发现不足,心存遗憾,只好等下次再版修正。钟老指的“后浪”一行,想必就是书扉页上写的出版统筹吴兴元了。寄来的书布面精装,绿封烫金,蜻蜓、蝴蝶、灯笼等图案的风筝在空旷的原野上飘,一群小孩儿正由远处奋力追跑……

16开本,天头地尾留白有余,老五字号,字里行间错落疏朗,100克纸手感舒服,手迹全彩印刷,不禁翻回版权页看,“海豚出版社”。果不其然,腰封印着,“三位大家珠联璧合,尽显人文理想情怀。《笺释》于1991年初版,历经25年不停琢磨,此第五版为最终增订版。”2017年2月,钟叔河编著的《儿童杂事诗笺释》(修订版)出版,这是继1991年文化艺术出版社,1999年中华书局,2004年岳麓书社和2011年安徽大学出版社之后的第五次重新修订出版。钟叔河先生说,1990年7月始作,2016年4月改定,此应是最后一次的修改了。

26年,周作人的诗,丰子恺的画,钟叔河的笺释,一部《儿童杂事诗笺释》,几经流转,浓缩一段出版传奇。

(一)岁月苍茫,钟叔河与知堂先生文字结缘

谈起知堂先生,钟叔河说,“我一直以为,先生文章的真价值,首先在于它们所反映出来的一种态度,乃是上下数千年中国读书人最难得的态度,那就是诚实的态度。”这句话被我在多个地方引用,以此励志自己。1957年,因讲“自由、民主和社会主义是没有矛盾的”在“反右”运动中获罪,钟叔河被开除公职。“我拖板车,妻子朱纯糊纸盒子,养活自己,刚拖板车时,真是拖得一身痛。”那些年,灰扑扑的日子里他一边在街头拉平板车,一边尽力搜集周作人的旧书,内心深处偶获宁静。“我最看重周作人的,就是他始终追求思想自由,这不是什么高深的道理,只是人情。因为人的本性要自由。”

1963年某日,他动念给年已八旬的周作人写信,吐露心声。当时买不起像样的纸笔,小店里只出售粗糙的红色横格“材料纸”,钟叔河买了纸、墨汁和一支一角二分钱的毛笔。“从四十年代初读书时起,先生的文章就是我最爱读的文章。二十余年来,我在这小城市中,不断搜求先生的著作,凡是能寻得的,无不用心地读了,而且都爱不能释。说老实话,先生的文章之美,固然对我具有无上的吸力,但还不是使我最爱读它们的原因。

我一直以为,先生文章的真价值,首先在于它们所反映出来的一种态度,乃是上下数千年中国读书人最难得的态度,那就是诚实的态度——对自己,对别人,对艺术,对人生,对自己和别人的国家,对全人类的今天和未来,都能够诚实地,冷静地,然而又是十分积极地去看,去讲,去想,去写。无论是早期慷慨激昂的《死法》《碰伤》诸文,后来可深长思的《家训》《试帖》各论,甚至就是众口纷纷或誉为平淡冲和或誉为自甘凉血的《茶食》《野草》那些小品。在我看来全都一样,都是蔼然仁者之言。”“虽然经过刻意搜求,先生的一些文集仍然无法读到……”“假如先生手边尚有留存的文集,无论旧印新刊,能够赐寄一册,那就足以使我欢喜万分了。 ”信从长沙市教育西街十八号出发,寄往北京八道湾十一号。1500公里,维系着一老一少近五十岁相距的忘年神交。不曾想,周作人很快回信、赠书、题诗。

1963年11月28日周作人在日记中记道:“上午得吉光廿五日信,钟叔河廿四日信。”29日记云:“下午丰一为寄钟叔河信,又寓言一册及写字。”指的便是与钟叔河通信一事。1979年钟叔河获“解放”,重新归队,回到湖南人民出版社上班。他感念,一个在“五四”运动中著名的老作家,居然认为一个板车夫还能懂得他的文章。“我又怎能不怀着知己之感,编印周氏著作,算是对所得布施的一点回报。”出版周作人的书时,钟叔河已升任职岳麓书社总编辑,时间来到1985年。他打破“禁锢”,首倡重印周作人著作,提出“人归人,文归文”的出版原则,力争“周作人的文章既没有反动内容,也没有宣扬色情暴力”。

据他后来回忆,因胡乔木支持,才拿到了批文。但批文有附加条款,“周作人的书只有抗战前和解放后的可以出一点,不能出全集、文集”。1986年,钟叔河所编订的《知堂书话》出版,此为1949年后第一部以周作人本名署名出版的书。书的出版,意味着“周作人”名字冰封解冻。不难想象,在当时的情境下,确实惹恼了一大批人,臧克家由此撰文发难:“现在,忽然对周作人热了起来,以此类推,汪精卫的阴魂也会呼叫援例。”还有老同志告状,湖南出版了三种人,查泰莱夫人的情人、丑陋的中国人和周作人。

这几样皆与钟叔河脱不了干系。从《走向世界丛书》到出版知堂作品及曾国藩的书,“不务正业”“出汉奸的书”的帽子一顶顶扣了过来。1988年,钟叔河在岳麓书社内部组织的一次民主评议中落选,不再担任总编辑,换岗转到湖南省新闻出版局。尽管离开出版社,钟叔河的“周编之旅”并未停顿——从1984年开始搜集材料到1995年全书编成,历时14年的《周作人文类编》(10卷本)于1998年由湖南文艺出版社出版,与此同时,周作人作品的选集和单行本等多种也陆续出版。2009年8月, 600多万字,收录了周作人全部散文作品及部分日记、诗歌、书信、序跋、译文的《周作人散文全集》由广西师范大学出版社隆重出版,全集采用编年体形式,辑录了周作人1898至1966年的作品,所有文章均一一考订发表时间、发表刊物、所用署名,同时注明集内文、集外文和未刊稿。业界同行由此评价,钟叔河的学识令人佩服,胆识和勇气更加值得敬重。他是新中国成立后周作人文集出版方面的先驱和开创者。

(二)知堂作儿童杂事诗,别有一番滋味在心头

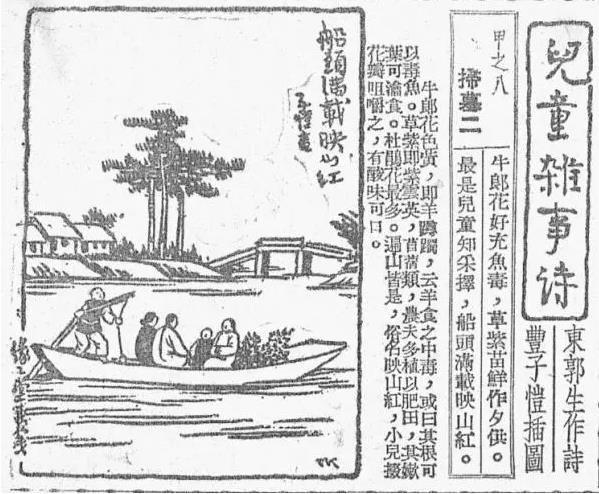

有了这段结缘,要说钟叔河编著《儿童杂事诗笺释》的由来,得先从《儿童杂事诗》说起。1950年,19岁的钟叔河在《新湖南报》供职,有天偶见上海《亦报》载《儿童杂事诗》,署名为东郭生,有丰子恺插图,读而喜欢。“然年未及弱冠,又忙于打背包下乡,无所谓私生活,匆匆不克辑存,亦不知东郭生之为谁也。”此时距周作人从南京老虎桥监狱出来仅一年多。故乡绍兴是吴越文化滋生和培养的重要土壤,少年时期周作人对新年拜岁,立夏扛秤称人、吃健脚笋,端午吃“五黄”、挂蒲剑艾旗、画老虎头驱邪等故乡习俗、礼仪及儿时游戏已有着浓厚的兴趣。后到日本求学,他认真阅读了日本等国外的民俗学理论著作。1914年,周作人在报上登载启事,“作人今欲采集儿歌童谣录为一编,以存越国风土之特色,为民俗研究、儿童教育之资料……”1947年六七月间,以汉奸罪在南京老虎桥监狱服刑的周作人,偶读英国画家、诗人利亚的诙谐诗,深佩其“妙语天成,不可云物,因略师其意”,于是创作了大量的诗歌。

利亚(Lear 1812—1888),钟叔河注解“今译李尔”。在《儿童杂事诗序》中,周作人记道“前后得十数首,亦终不能成就。唯其中有三数章,是别一路道,似尚可存留,即本编中之甲十及十九又乙三是也。因就其内容,分别为儿童生活儿童故事两类,继续写了十日,共得诗四十八首,分编甲乙,总名之曰儿童杂事诗。我本不会做诗,但有时候也借用这个形式,觉得这种说法别有一种味道,其本意则与用散文无殊,无非只是想表现出一点意思罢了。寒山曾说过,分明是说话,又道我吟诗。我这一卷所谓诗,实在乃只是一篇关于儿童的论文的变相。”1949年周作人出狱后,于5月抄写一部,赠给友人尤炳沂,6月又以一部手抄稿赠沈尹默。有报纸引述文史专家倪墨炎话说,周氏曾手抄过几本《儿童杂事诗》用来送人。这也是后来拍卖会上屡屡流出他的手抄稿并拍得高价的源头所在。1949年底,老报人唐大郎(云放)在上海创刊《亦报》,向周作人约稿。周陆续写作随笔交其发表,同时又将《儿童杂事诗》抄就交付《亦报》,于1950年2月23日到5月6日在该报连续刊载。

同《亦报》上其他文章署笔名一样,《儿童杂事诗》亦用笔名,曰东郭生。《儿童杂事诗》连载之前,唐大郎特意约请已移居上海的丰子恺为之配图。丰子恺欣然应允,他或许知道东郭生为何许人,但没有道破,仅用了十多天的时间,并完成了69幅配图。然则,周作人对丰子恺的画风并不欣赏,他有回忆文章写道:“来信所说东郭生的诗即是《儿童杂事诗》,记得报上的‘切拔’(剪报)订成一册,曾以奉赠,上边丰子恺的插图,乃系报馆的好意请其作画者,丰君的画我向来不甚赞成,形似竹久梦二者,但是浮滑肤浅,不懂‘滑稽’趣味,殆所谓海派者。插图中可取者不过十分之一,但我这里没有插图本,故只能笼统地说罢了。近来该诗原稿已为友人借去,里边的诗较好者亦不甚多,但是比起插图来,大概百分比要较好一点罢了。”早在1939年底,周作人《关于阿Q》一文中,便对丰子恺的漫画做了评论:“在报上见到丰君的画,从前似出于竹久梦二,后来渐益浮滑,大抵赶得着王冶梅是最好了。这回所见,虽然不能说比《护生画集》更坏,也总不见得好。”

至今喜欢丰子恺画作的大有人在,我当属其一,睁大眼遍寻不及竹久梦二的影子,要说其画作受谁影响,似乎李叔同先生的印迹更多。钟老的解释是,丰画未必尽嗛周氏之意,但时逢解放,仍肯为此诗插画,即足证诗之价值。我还想补充一句,也足证丰师之气魄胆识。当年钟叔河在《亦报》上看“东郭生”儿童诗不知其何许人也,“丁酉年后(丁酉年为1957年,钟老与知堂先生通信为1963年),力佣为生,引车夜归,闭门寂坐,反得专心读书,因问Rouse所述希腊神话事,与译者周遐寿先生(周作人)通信,始知东郭生即其笔名。”得知《儿童杂事诗》为周作人所做后,钟叔河重读《遇狼的故事》,唏嘘久之,于是设法求得《亦报》剪报全份,后发愿为作笺释。《儿童杂事诗》的内容分为甲、乙、丙三编,每编各24首。甲编的“儿童生活诗”主要描写了儿童的童年生活,经历的民俗习惯及小孩心理;乙编“儿童故事诗”则记叙了中、外名人的故事,描述了种种与儿童生活相关的教育故事和情节;丙编则是对甲编内容的补充,以名物分类,描写儿童生活中的游戏、玩具、吃食等。

《儿童杂事诗》第五版内腰封插画

钟叔河的想法很简单,“杂事诗所咏者不外岁时、名物、儿童游戏,是民间风俗,又是清末戊戌时候,去今一百余年。读者少有了解。”所以,笺释时他不主张用抄字典辞书的方法为前人诗文作注,反对代替读者查工具书,而是从周氏本人一生“用散文写下来”的数百万言中找材料,交旁及地方文献,笔记杂书,友朋通信。得知钟老笺释,“上海陈子善、香港卢玮銮两君各以所藏见示,始得以复制,岂非文字遇合,亦有前缘耶。”《笺释》始作于1989年秋,1991年《周作人丰子恺儿童杂事诗图笺释》由文化艺术出版社出版。这是第一次把周诗丰画合印一起并细加笺释的本子。

(三)由钟叔河笺释看《儿童杂事诗》民俗价值

对《儿童杂事诗》,周作人曾说:“儿童生活诗亦即竹枝词,须有岁时及地方作背景,今就平生最熟习的民俗中取材,自多偏于越地。”杂事诗以类似竹枝词的形式,根据岁时、民俗、名物等描写儿童生活、儿童故事,以下几例可窥一二:

新年拜岁换新衣,白袜花鞋样样齐。小辫朝天红线扎,分明一只小荸荠。(《甲之一·新年拜岁》)

书房小鬼忒顽皮,扫帚拖来当马骑。额角撞墙梅子大,挥鞭依旧笑嘻嘻。(《甲之十·书房一》)

新装扛秤好秤人,却喜今年重几斤。吃过一株健脚笋,更加蹦跳有精神。(《甲之十二·立夏》)

啼彻檐头纺织娘,凉风乍起夜初长。关心蛐蛐阶前叫,明日携笼灌破墙。(《甲之二二·蟋蟀》)

周作人言,“以七言四句歌咏风俗人情,本意实在是想引诱读者进到民俗研究方面去,从事于国民生活之史的研究,此虽是寂寞的学问,却于中国有重大的意义。”可见他牢狱中着诗并非简单消谴,实为民俗及国民生活史长远计。钟叔河笺释时不由得感慨,予失学少读书,笺释本不易;然“淡竹”“路路通”“滚灯”诸条,虽不敢自云覃研钻极,亦可谓已尽心尽力刻意搜寻。《儿童杂事诗笺释》一开头便是例证。“偶读英国利亚的诙谐诗”,钟笺释:利亚(Edward Lear,)今作李尔,本是位画家,却以写Nonsense Poems出名。Nonsense Poems,吕叔湘译作“谐趣诗”,《简明不列颠百科全书》中文版译作“打油诗”,周作人曾按字面直译为“没有意思的诗”(见《自己的园地•阿丽思漫游奇境记》),《儿童杂事诗》在《亦报》发表时称“无稽诗”,到这时则称之为“诙谐诗”,后来陆谷孙又译作“胡诌诗”。——一个Nonsense解出了六种译法,从名家名译到百科全书到作家作品,各有出处,各有侧重。

又如周氏《端午》诗:“端午须当吃五黄,枇杷石首得新尝。黄瓜好配黄梅子,更有雄黄烧酒香。”周作人从民俗学角度认为,“一年中让大家有几回饮食娱乐的机会我想也是很好的。端午只是其一,此外还有中秋吃月饼、冬至馄饨、夏至面等,也是老例。”钟笺释此篇《端午》以“吃食”入手,介绍了端午的饮食风俗——“五黄”(黄鳝、黄鱼、黄瓜、黄梅、雄黄酒),其中“石首”即黄鱼。又如周氏童诗《夏日急雨》,“一霎狂风急雨催,太阳赶入黑云堆。窥窗小脸惊相问,可是夜叉扛海来。”钟叔河在笺释中交待风和雨是周作人爱作的题目,1919年所作《小河》,河水本来稳稳向前流动,忽然筑堰,堰下的土淘去成了深潭……他引述《知堂回想录》说,这是一种古老的忧惧。1942年周氏又引杂诗“豆花未落瓜生蔓,怅望山南大水云”,说明“瓜豆尚未成熟,洪水的预兆就来了。这是一九四二年所作,再过五六年北京就解放了。”1966年文革前夕,又作关于风的诗,“春风狂似虎,似虎不吃人,吃人也无法,无法管风神”。文末钟叔河点评,这种忧惧,比自然现象不可测所引起的,要更加厉害得多了。

至于前文提到的“路路通”,周作人在《蚊烟》一文中写道,“薄暮蚊雷震耳聋,火攻不用用烟攻。脚炉提起团团走,烧着清香路路通”,里边的“路路通”他指杉树子。但钟老说,杉树子是长卵形的,实心无孔,并不长刺。烧来有气味却无论如何说不上香,而“形圆略如杨梅,遍体皆孔,外有刺如栗壳”,又可以烧来驱蚊的,只能是枫树子。他说自己从六岁到十五岁住在湖南平江乡下,夏日用枫球发烟驱蚊,差不多是每天都要做的事,所以清楚知道这一点。他又提及周作人后来也发现了自己的错误,1966年3月10日致孙五康信中承认,“路路通是枫树子,说杉树子是错的。”还有一则《凯乐而》:“绝世天真爱丽思,梦中境界太离奇。红楼亦有聪明女,不见中原凯乐而。”“凯乐而”今译为卡罗尔,牛津大学教授道奇森的笔名,他创作了《爱丽思漫游奇境记》,周氏参考赵元任译本。钟老说,中国人习惯在书中对儿童说教,古来即绝少让孩子们看了娱乐的书。他特地引用周氏的话表明自己的态度。

“近来看到一本很好的书……这部书(《爱丽思漫游奇境记》)的特色,正如译者序里所说,是在于他的有意味得‘没有意思’。”钟老说,“盖生为中国人,虽惭磊落,而于吾土吾民之过去现在及未来,实未能忘,亦不敢忘也。”正是本着这种态度,他对72首诗进行了笺释,成为《儿童杂事诗笺释》的主体。每首诗只有28个字,笺释初版每则平均三百五十字。到第四版每则笺释的平均字数,增加到了七百多字。第五版则不仅有增,而且大改,如今每则平均已达千字,差不多是原来的三倍。《儿童杂事诗》倾注了周作人积极的民俗学立场,体现了一种乡野村趣。“它们在民俗学和文化史上的意义,成了有价值的资料。”此盖为钟老笺释的出发点。

(四)《儿童杂事诗笺释》五个版本异同及对照

从1991年至2017年,26年间,《儿童杂事诗笺释》共由五个出版社出版了五个版本。不同的是,每个版本都较前一版本有了不同程度的内容修正和增补。这里将五个版本逐一对照说明。第一版:文化艺术出版社,1991年5月出版,印数三千册。

这是《儿童杂事诗笺释》初版,时名为《周作人丰子恺儿童杂事诗图笺释》,据知堂先生1966年写本影印。封面插图为丰子恺绘“丙之二·老鼠做亲”,采用了当年盛行的压膜工艺。书名题字为周作人手迹。腰封正面图案采自“甲之二·压岁钱”插图,背面图案为“乙之十八·高南阜”的插图。丰子恺先生为其中六十九首画了插图,只有三首当天注明了“此诗无画”或“今日无图”。钟老请毕克官补画了这三幅。全书72首诗,分甲,乙,丙三编,分咏儿童故事和儿童生活。有的一题一诗,有的一题数诗。钟老初版序中写道,“常见有人慨叹文艺大家殊少为儿童创作,又每论及民俗研究之少成绩,此诗此画,或亦稍有助于风气之重开。”“予之笺释得附骥以传,自以为虽搁笔不再为文,亦可以无憾云。”第二版:中华书局,1999年1月出版。1999年至2001年共三次印行共3万册。

此为《儿童杂事诗笺释》第二个版本。由初版的窄16开改为窄32开,知堂手迹为缩印。封面插图为丰子恺绘“甲之一·新年”。初版本卷首的《笺释者言》变为《修订本题记》。增补了部分新发现的材料,并修订原印本的阙误。内页底色亦从棕色改为淡绿色。毕克官所配的三幅插图,由丰一吟亲自补画的取代,“女承父业,也是天经地义的事(见《笺释后记》)”。再版序中,钟老说“我亦年近七旬,居高楼绝少履平地,越来越感到寂寞。《广阳杂记》云:“‘十九首曰,不惜歌者苦,但伤知音稀。非但能言人难,听者正自不易也。’读之不禁悲从中来矣。笺释后来又得到了些可补充的材料,初版亦有数处阙误,中华书局有意重印,因为修订付之,并题记如上。”此文写于1998年。

第三版:岳麓书社,2005年2月出版。印数一万册。此为《儿童杂事诗笺释》第三个版本。书名由《周作人丰子恺儿童杂事诗图笺释》改为《儿童杂事诗笺释》。封面用“丙之十八·活无常”的插图及诗稿手迹;书名题字“儿童杂事诗”为知堂手迹(与初版本不同);“笺释”二字为印刷体。卷首《修订本题记》又恢复为《笺释者言》,文末加一句“附记”:“此为第五次印,经修订增补,殆是定本矣。”“乙之二、五、七”三首诗的配图变回毕克官绘图,“后印小本改用了丰一吟先生补画的。这次印的是大本,故仍用毕画。”

第四版:安徽大学出版社,2011年5月出版。印数六千册。为《儿童杂事诗笺释》第四个版本。简体横排精装本。以前所用知堂手迹为1966年写本,这次则用了1954年写本,据钟老称1966年写本不规范的省笔比较多,丰子恺画以前都做了放大处理,有些失真,这次是按原大影印。“丰子恺插图原作早已散佚,只有《亦报》刊载的六十九幅锌版图存世。原来勉强将其放大,反而失真难看,读者意见最多。此次改按《亦报》原大刊登,庶几少失原作的精彩(《笺释新序》)。”笺释有所补充。书后全文附录知堂1966年写本《儿童杂事诗》。另外,“笺释后记”改为“笺释跋语”,新增了两段文字,叙述了周氏在“文革”初期向章士钊求救的故实(钟叔河语)。

第五版:后浪出品,海豚出版社2017年2月出版。印数一万册。为《儿童杂事诗笺释》第五个版本。收录最早与最晚两种版本的周作人亲抄《儿童杂事诗》全稿,附周作人手迹两种,手迹全彩印刷,全书布面精装。此新版笺释增订尤多。甲十二·立夏初版笺释说,“淡笋是生长药材‘淡竹叶’的淡竹所发出的笋”。新版则订正了初版说法:“淡竹叶并非淡竹之叶,而是另外一种不同的植物。……淡竹为竹亚科刚竹属五十八种中的第二十三种,高可达十二米,为笋材两用竹;淡竹叶则不属于竹亚科,乃是禾亚科淡竹叶属的一种草,高仅数十厘米,根本不会发笋”。新版的图文版式也做了很大改动。主要两项,一是附印了周作人一九五〇年二月和一九六六年八月两件自抄本手迹。第四版附印的一九五四年一月的写本,系复印香港崇文书店一九七三年影印本,这次换掉。写本偶有异文,《亦报》所刊有删削,笺释主要用的是一九六六年的写本,但也参用了五〇年的写本。二是丰子恺插图原作已佚,存世的只有一九五〇年二月二十三日至五月六日刊登在《亦报》上的六十九帧锌版图,初版勉强将其放大,图案失真,此版按《亦报》原图原大复制,“缘缘堂画笺”《亦报》制版时只保留内框,现在则现出了全貌。

(五)“他思想和文字上的亮点,四十八年前我就这样认为了”

在第四版的“笺释跋语”中,新增了两段文字,叙述了周氏在“文革”初期向章士钊求救的故实。此为极重要的历史文献资料,第一次把《儿童杂事诗》与周氏日记内容相关联,引出周作人生前最后境况的种种猜测。1966年5月“文革”开始。1966年7月10日,周作人日记“作致行严函,此亦溺人之藁而已,希望虽亦甚微,姑且一试耳”。行严即章士钊,时为中央文史馆长。周作人在“五四”时尤其在“女师大事件”中多次写文章批评章,此时不得不向他求救,明知希望甚微,仍“姑且一试”。钟老注解,“真到了病笃乱投医的程度。”周作人7月18日记云,“王益知(章秘书)来,代行严致意,甚可感荷。”8月13日又记“抄录儿童杂事诗,昨今得甲乙两编”。14日又记,“上午抄儿童诗丙编,至下午了。”钟老因此发问,抄录的这部诗稿,是不是准备通过王益知送章士钊,或者是通过章士钊送什么人去的?周的日记中并未留下记载。王益知来后的一个月中,周作人一直苦苦希望着,故日记“此一个月不作一事,而辛苦实甚……可谓毕生最苦之境矣。行严秘书王君曾云,当再次来访,因随时计其到来,作种种妄想,窃自思惟,亦不禁悯笑也。”8月21日记,“作致王益知信,且看答复如何。”至23日仍未见答复,记了“上午阅《毛泽东论文艺》。”日记即止于此日,距重录《儿童杂事诗》,仅九日。盖即其绝笔矣。

其实,1966年6月起,人民文学出版社不再给周作人预付稿费。8月2日,周作人被红卫兵查封了家,并遭到皮带、棍子抽打。其后周作人两次写了短文让儿媳张菼芳交给当地派出所,以求服用安眠药安乐死,皆无音信。8月21日“日记”停。九个月后,1967年5月6日,周作人下地解手时突然发病去世,享年82岁。于细节处见反讽,这是历史的“功劳”。上世纪四十年代末,“汉奸”周作人以戴罪之身关之牢狱,尚怀着新希望创作了儿童杂事诗。二十年后貌似以自由之身手抄儿童杂事诗却心如“牢笼”欲罢不能,听命于外力岌岌不可终日。更难以想象的是,身故四五十年后,他重录的《儿童杂事诗》命运又发生了天翻地覆的变化。

1963年通信中,钟叔河曾求知堂先生条幅,“字句就用先生无论哪一首诗都好”。很快他收到了八道湾的回信,“需要拙书已写好寄上,唯不拟写格言之属,却抄了两首最诙谐的打油诗,以博一笑。”这两首诗,便是《儿童杂事诗》甲之十和十一,即《书房小鬼》和《带得茶壶》两首。遗憾的是这两条幅,“文化大革命”避祸转移时钟老所托非人,被隐匿占有了。2008年上海博古斋秋拍新文学专场,周作人手抄本《儿童杂事诗》起拍价格高达13万元。手抄本引首有题词,卷末有跋语,全书还有作者的四方印鉴。此抄本由知堂先生于己丑年写成赠友。2011年嘉德拍卖会“旧时月色”专场,一幅周作人《儿童杂事诗》条幅,拍到了三百多万元。钟老2011年在第四版前言序中提及此事,“但我想他(占有者)还不至于敢拿去拍卖,因为条幅题有上款,我的子女和年轻的朋友们总会注意着它的。”然则,他并非在意丢失的条幅,而是“周氏的‘嘉孺子’——替儿童着想,为儿童创作,也确实是他思想上和文字上的亮点,而《儿童杂事诗》七十二首即其代表作。这一点,不必等到‘旧时月色’专场,在四十八年(即1963年)以前,我就这样认为了”。

正因此,从上世纪五六十年代至今,任时间长河流淌,钟老爱周作忠贞不渝。《儿童杂事诗笺释》出版后,周作人的长子周丰一感念钟叔河的良苦用心,在后记中写道:“儿童杂事诗72首,系先父所写, 丰子恺先生为作插图,尤可宝贵……民俗学和儿童学亦从此增加一可靠的研究资料,至可喜也。”丰子恺的女儿丰一吟深为认同,“《儿童杂事诗》作者是我的父执辈,插图者是我的父亲。一位是大手笔,一位是名画家,而且擅长儿童画,两位长者的合作,真可谓珠联璧合。”笺释者及出版者钟叔河如何看呢?他的话是,相得益彰,在为儿童与为学术两方面,画亦与诗同臻不朽矣。

同臻不朽,是26年来这一部《儿童杂事诗笺释》。

新书信息

周作人 作诗

丰子恺 插图

钟叔河 笺释

海豚出版社出版

定价:128元

周作人《儿童杂事诗》写成于1948年,1950年在《亦报》陆续刊出,并由丰子恺绘制插图。七十二首诗以七言绝句的形式描写儿童生活和儿童故事,涉及民俗、名物、典故等诸多方面。钟叔河为诗所作笺释,阐释民俗、考证名物、疏通旧典,将简短的诗演绎成简洁隽永、极富深味的文章。三位大家相映生辉,彰显文人雅趣。该书初版于1991年,此次第五版为最终增订版,每则笺释字数平均已达千字,增改差不多为初版的三倍。全书布面精装,手迹全彩印刷。