听着阎肃的歌长大的人都应该谢谢这本书

得知作家谌虹颖要为去世的剧作家、歌词作家阎肃先生创作一部传记类长篇报告文学,我很为她感到担心。担心什么呢?

首先担心阎肃老先生的知名度太高,地位隆盛,写他的生平事迹,写不出新意,写不出丰满有血肉的传主形象。在互联网十分发达的当下,在指尖阅读流行的今天,为读者早已熟知的某个人物写什么报告文学,多半是件费力不讨好的事情。

阎肃是著名剧作家,创作过现在基本上已成经典的歌剧《江姐》和《党的女儿》,稍有点阅历的中国人,大都会哼出一段《红梅赞》。阎肃同时又是歌词大家,创作有1000多首歌词,在长达50年的歌词创作生涯里,隔三五年,便有佳作风行于世。上世纪60年代,阎肃作词的歌曲《我爱祖国的蓝天》,今天还在传唱。上个世纪七八十年代,阎肃作词的《长城长》《马兰谣》《风花雪月》《风雨同舟》《敢问路在何方》,还是今天中国人到KTV经常点唱的曲目。“都说长城两边是故乡,你知道长城有多长?它一头挑起大漠边关的冷月,它一头连着华夏儿女的心房。”“敢问路在何方,路在脚下。”这些出自阎肃之手的金句,多半中国人都是熟知的。20多年前,阎肃写的《雾里看花》《故乡是北京》《前门情思大碗茶》,今天的很多人仍会哼唱,更是有人激赏着“借我一双慧眼吧,让我把这纷扰看个清清楚楚明明白白真真切切”这样的阎肃式的警句。阎肃80岁高龄后,创作的《当兵前的那晚上》,还能传遍军营内外。

像阎肃这样有顽强生命力的剧作家、词作家,早在听众、观众心目中有了固定的形象,为这样的一个人物立传,很难解决众口难调的问题。还有,阎肃老先生生前已被授予时代楷模的荣誉称号,媒体对他也进行过铺天盖地的宣传,他的英模事迹报告团在全国做了几轮几百场的报告,他的形象早被主流媒体固化,主流社会接纳,再写阎肃,很难有所突破。

其次担心阎肃近30年曝光率极高、出镜次数极多,他的面孔、他的行为方式、他的语言风格,早已为世人熟知,再写他,难度太大。30年青歌赛评点嘉宾做下来,30年春晚幕后高级智囊做下来,他的形象早已深入人心了,你再来写阎肃,稍有不慎,读者便不会买账了。

最重要的一个担心是,阎肃活了86岁,人生阅历十分丰富,在长达半个多世纪中国社会的不同重要时期,在一些重要的时间节点上,他与中国许许多多重要的人物都有深浅不一的交集。他的这些传奇到了可称传说的经历,写与不写,实写虚写、写到什么程度,都是关乎作品成败的大问题。譬如,开国领袖毛泽东主席看过歌剧《江姐》,还多次接见过阎肃,探讨过作品的修改,甚至还影响了作品主人公的生死,这些史实怎么写?周恩来总理自己排队买票看《江姐》,怎么写?阎肃参加样板戏的创作班子,一待就是11年,期间,又与许多重要人物有了交集,如何写?2014年10月,阎肃参加了习近平总书记主持召开的文艺工作座谈会并作了个人发言。阎肃去世后,中共中央政治局七常委全部都送了花圈。阎肃和历代中央高层领导均有交往交集,这恐怕也不是很好写吧。

总之,我担心谌虹颖写不好阎肃的这部生平事迹的报告文学。

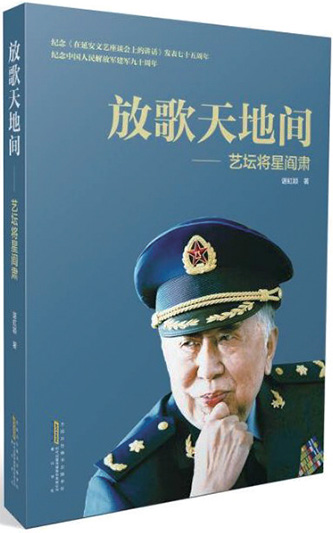

一个多月前,谌虹颖寄来了她用一年时间写就的长达26万字的《放歌天地间——艺坛将星阎肃》,我才知道我担心写不好的书已经由黄山书社出版发行,与广大读者见面了。

我用了大半个月的时间读了这本书,感觉此前的担心实在多余了。这个不长不短的阅读过程,阎肃作为传主的鲜明形象血肉丰满、栩栩如生。毫无疑问,这是一部价值取向完全正确,字里行间都充满着正能量的好书,是众多写人物报告文学中的佳作,是近年非虚构文学创作的重要收获。

全书共分九章,写了阎肃这个老艺术家的一生,轻重有度、简繁有术、深浅有讲,读来满眼全是美文,有大珠小珠落玉盘的极大愉悦感。传主阎肃的形象完整丰富、层次分明,有深度、有厚度、有筋骨、有温度,极富艺术感染力。

在我看来,《放歌天地间——艺坛将星阎肃》的成功,值得重视和总结的地方很多,尤为值得关注的是作者对艺术家阎肃的一生做了极富诗意性的表达。这个表达形式,主要体现在作者为九个章节结合内容,精心起的章和节的名字上。章名写传主重要事件的基本定位,节名凸现传主的精神气质与独特性。这种做法,是对中国古诗词和章回小说的创造性转化和创新型发展,值得好好品味和总结。譬如,写阎肃人生的小节,作者用“愿将此身长报国、战地黄花分外香”,“血沃红旗心如铁、身入军营即为家”,“戏里戏外皆样板、风口浪尖几沉浮”诗化之。譬如,写阎肃的主要创作,作者用“《红岩》怒放花万朵、一部《江姐》惊举座”,“数易其稿路漫漫、梅花香自苦寒来”诗化之。譬如写阎肃的人品与风骨,作者用“新竹高于旧竹枝、全凭老干为扶持”,“千家笑语漏迟迟、沥血春晚几人知”,“唯有良知难泯灭、不屑低眉随波流”诗化之。毫无疑问,这些美文的章与节的点睛,让全书多了浓浓的诗意。

谌虹颖为时代楷模、剧作大家、歌词大家阎肃创作这样一部高质量的文学评传,听着阎肃的歌长大并老去的中国人,都应该谢谢她。