凝视灾难——秦岭地震题材小说专题研讨会发言选登

为了以文学的形式纪念“5·12”汶川大地震9周年,深入研究小说介入灾难题材的经验与方法,2017年4月15日,天津作协举办了作家秦岭地震题材小说专题研讨会,重点讨论了秦岭的《透明的废墟》《心震》《阴阳界》《流淌在祖院的时光》《相思树》等5部地震系列中篇小说。天津作协主席赵玫、党组副书记李彬以及武歆、黄桂元、闫立飞、臧策、刘卫东、段守新等20多位学者、作家参加了研讨会。

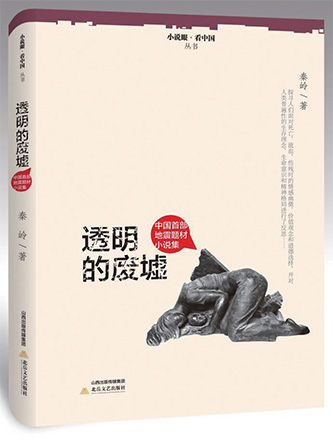

汶川地震以来,秦岭的地震系列陆续在《中国作家》《小说月报》(原创版)、《作品》等杂志发表并引起社会关注, 2016年汶川大地震8周年纪念日前夕,山西北岳文艺出版社推出了秦岭的地震灾难题材小说集《透明的废墟》。与会专家认为,灾难文学在很多国家的艺术史上自成体系,而在灾难频繁的中国尚处于边缘状态。秦岭的地震灾难小说视角独特,构思新颖,敢于打破叙事传统,通过死难者、幸存者与家庭、大自然、阴阳两界在灾难背景下的心灵默契与博弈,反思了社会变革时期复杂、多元的人性世界,有着文学和社会的双重价值,对于探索我国地震灾难文学的路径,提供了非常重要的参考依据。

——编 者

“孤军深入”的叙事挑战

□黄桂元

可以认为,秦岭的每一部地震灾难小说都是一次超越惯常写作路数的孤军深入。这个过程,不仅对作家自身,同时也是对这类主题写作难度的颇具风险性的叙事挑战。一场地震灾难事件总是会引来新闻的覆盖,通常的说法,在新闻结束的地方才有可能出现小说的勃勃生长,其实又谈何容易。如何把事件从新闻热点漩涡中拉回日常生活,并变成经久耐读的小说艺术,没有想象和虚构的支撑几乎是不可能完成的。事件的传奇性如何演化为不以煽情为底色的小说美学,无疑是对小说家智慧的极大考验。在这里,秦岭交出的小说答卷超乎我们的预想。显然,小说家对于这类主题写作的成功掌控和操作,不仅仅取决于某个因素,而关涉写作主体的人文视野、现实透视、伦理关切和叙事技术等诸多层面,如其夫子自道,“面对灾难,生者、死者、伤残者的人性原色就像多色镜头一样在眼前强烈曝光,用不着拷问,它已迎面扑来,让你回避也难”。

《透明的废墟》的灵感源于在汶川大地震现场拍摄的一张照片,并围绕此框架展开了别出心裁的叙事画面。《相思树》描写灾难中人的爱情境界和婚姻责任的净化,灾难与爱情碰撞,往往会有意想不到的美丽火花,这在世界文学史中并非孤例,法国作家让·吉奥诺的《屋顶上的轻骑兵》,就因讲述一个灾难背景下的爱情故事而影响广泛。如果说,《透明的废墟》《相思树》因与“5·12”汶川大地震的发生比较接近,多表现灾难降临之后各种人物命运由碎裂而弥合、由偏见而谅解的良心复归和道德重铸,故事质地较为柔软、纯净和美好的话,那么,从《心震》则透过灾难中的婚恋格局,开始剥开、检视人性疤痕的扭曲和根由,呈现了比地震更甚的“心震“真相。而到了《流淌在祖院的时光》与《阴阳界》,当昔日的废墟成为烟云,秦岭并没有中断对那场灾难的凝视,并动用深厚的人文积累和生活储藏重返历史腹地,最终赋予其地震灾难小说“只此一家别无分店”的叙事景观。

《流淌在祖院的时光》中,通过秦岭沉稳老辣且不无悬念的叙述,主人公奶奶的刚硬形象栩栩如生,触手可摸。奶奶由“在全村的威信那是数一数二的”的“活菩萨”,后来变成固执到令人头疼甚至厌嫌的地步,是有原因的。她本是个通情达理、慈祥和蔼的老人,多少年来,“奶奶哪儿有难必然出现在哪里,连鬼也得敬三分。生产队时,队里急缺记工员,奶奶就顶上去了,全体村民出工投劳的一本账全在她心里;后来又急缺民办教师,奶奶撂下账本又上了村小讲台,全村半数以上的村民都当过奶奶的学生。”奶奶眼里容不得沙子,这决定了她面对灾后重建的种种不正常现象嫉恶如仇,即使沦落为村里惟一的“钉子户”,也不放弃自己认定的道德底线和价值立场,奶奶成为尖山村余震中的最后一位罹难者,如此悲剧结局几乎就是一种命数。

《阴阳界》的背景选择在人间与阴间、城市与乡村之间,一场大地震打开了潘多拉魔瓶,所有的一切都无可藏匿,也无可伪装。作者发挥了堪称异想天开、出神入化的虚构才华,将活人与死人、灵魂与肉身、人类与畜类、精神与物质、现实与虚构、有形与无形,连同生与死、黑与白、真与假、美与丑、善与恶,相互交融和缠绕,伴随着视角的挪移和场景的反差,小说的奇幻、诡异、荒诞色彩得到了令人惊俗也耐人寻味的强化,主人公阴阳师袁峁田最终自动选择拔掉输液针头结束治疗,是一种坚持使然,小说“无法让试图认祖归宗的老人回到祖坟,因为城市灾难让他知道了这个世界太多的灾难”,这时候,小说已经超出灾难文学的一般意义表层,或曰,表现地震灾难的意义似乎已经没有想象的那么重大了,这是由于小说拥有了一种强劲的艺术超越力,并提示读者,人只有在与自身的自私、怯懦、贪婪、邪恶等顽疾做决绝抗争,方能最终战胜灾难和困境,这个过程无疑还很漫长。

面对灾难,小说何以可能

□闫立飞

面对灾难,无论是人祸,抑或天灾,文学如何言说,似乎是一个作家无法回避的问题。尤其是面对震惊世界、伤亡巨大的汶川地震,作家似乎陷入一种言说的悖论之中。诗人朵渔在《今夜,写诗是轻浮的……——写于持续震撼中的“5·12”大地震》中写道:“今夜,我必定也是/轻浮的,当我写下/悲伤、眼泪、尸体、血,却写不出/巨石、大地、团结和暴怒!/当我写下语言,却写不出深深的沉默。/今夜,人类的沉痛里/有轻浮的眼泪,悲哀中有轻浮的甜/今夜,天下写诗的人是轻浮的/轻浮如刽子手,/轻浮如刀笔吏。”直面灾难中的尸体与血以及文学言说的轻浮,秦岭仍然选择了正视与坚守,以刀笔之轻浮叙说灾难之沉重,以其思想的锐利与情怀的开阔支撑和拓展地震题材小说叙事的可能性。

《透明的废墟》收录《透明的废墟》《相思树》《心震》《流淌在祖院的时光》和《阴阳界》5篇中篇小说,时间跨度为8年,尽管角度不同,但作者秦岭始终把目光对准汶川地震,以文学叙事的想象与虚构穿越时光的冰冷与地震废墟的凝重,呈现隐藏在事件背后的另一种事实真相及其现实逻辑。这是一种异于常态视角的非常态叙事,秦岭以灾难来临时人们的应激状态与人性表现为原点,描绘了一幅奇异而真实的关于灾难与家庭、与情感与人伦的人性风景画。在这幅风景画中,我们发现舍身保护幼儿的年轻母亲乃是一位未婚的打工妹,为了保护这个失去母亲的幼儿,地震废墟的逼仄空间中互相隔膜乃至冲突的邻里之间完成了常人无法理解的生命接力与合作,从而实现自我与灵魂的救赎。然而,灾难不仅是砥砺人性向善的磨刀石,而且也是折射人性复杂光谱的三棱镜,当我们发现谎言成为灾难中挽救生命的理由与原因时,谎言成为维护生命最后尊严的惟一选择时,谎言也就具有真实的底色,并在地震、灾难、流血与死亡面前重新焕发了生机和活力。地震掩埋了生命、遮蔽了真相,秦岭通过小说叙事不仅让废墟变得透明,而且让我们重新思考和探索关于生命、生活、人性的意义。从这个角度说,小说为秦岭言说灾难开辟了一条新的通道。

面对地震灾难的巨大毁灭性与生命惨剧,小说叙事如果仅止于对真相的探索,无法逃避叙事的轻浮与诗意的残酷,而对地震来临时这一非常态背景的强调与突出,容易引发传奇之类通俗叙事的联想。秦岭已经意识到这个问题的存在,早在写作《心震》时他就通过罗梦彤之口质疑“眼见为实”的真实性,“地震让我明白,我们肉眼看到的事情,不一定就是真的,而虚构的东西,也许才是最可信的”。地震让秦岭质疑流行地震叙事的审美与浪漫、否定其肤浅与虚假的同时,以严肃性的思索为其小说叙事增加历史性的沉重与现实性的痛感。法国社会学家涂尔干指出:“应当经常在‘疼痛’的地方,也就是在某些集体的规范与个人的利益发生冲突的地方去认识社会,而社会正是存在这里,而不是在任何其他地方。”对于秦岭的地震小说来说,这个“疼痛”的地方在《流淌在祖院的时光》中作为地震纪念园的尖山村祖院,它通过奶奶的坚守,“一丝不苟地维护了整个院落坍塌之后的样貌,让废墟保持了美丽而残酷的尊严”,在《阴阳界》的美国小镇别墅群的一号别墅废墟,它通过做了几十年阴阳法师的袁峁田在阴阳之间的不断穿梭,展示了地震引发的现实社会连锁反应及其前因后果。无论作为地震纪念园的祖院,还是坍塌了的一号别墅,在秦岭的注视与思索中,宛如恶之花一般向人们展示着它残酷的美丽与无法忍受的疼痛。这也是秦岭地震题材小说何以可能的缘由。

抵达内心的轨迹

□臧 策

一个真正的作家,绝不只是在生活中发现了什么,再编成故事,运用所谓的文学技巧写出来那么机械那么简单。人文精神也好,关注现实也好,都必须融汇到作家个人的生命体验中去,并引发作家源自意识及潜意识的创作冲动,才会真正成为作家精神世界中的有机整体。作家的创作过程,其实就是内心的激情与自己的心理防卫机制不断互动的过程。就像是海浪不断地冲击着礁石,而冲击之后的结果,就是作家真正源自内心的作品。然而真能抵达这种境界的作家,其实并不多。

由于我一直比较关注秦岭,所以对他这些年来在小说写作上的发展变化,也有一些比较个人的见解。纵观秦岭这些年的文学创作轨迹,就会发现他所走的正是不断抵达自己内心的文学之路。秦岭的生活经历远比一般人丰富得多,可以说现实中的苦辣酸甜,他都早已经尝遍了。不过秦岭早期的小说,走的还是“问题小说”的路子,丰富的生活体验,也只是他编故事的道具以及凸显地方特色的元素。但从近几年开始,他的小说却有了脱胎换骨的变化,尤其是到了他写作小说《寻找》时,那种源自内心世界的深刻隐喻,已经触及了人性中最深层的东西,远不是什么特殊历史题材所能解释与涵盖的了。而这本小说集《透明的废墟》,则正是他在写作中回归内心之路上的一个节点。

我从不提倡题材决定论,但也深知有一些比较特殊的题材,是文学所不能不去面对的,比如战争,比如灾难……但现实中战争的悲壮惨烈,灾难的触目惊心,却并不能保证小说叙述的精彩。相反,恰恰因为现实所给予人们的冲击太悲壮惨烈,太触目惊心,小说中的叙事反倒容易被冲淡,被湮没,这也就是在突发性重大事件面前,新闻比文学更具有力量的原因。作家们都知道,写以往的战争或灾难,比写当下的事件容易得多。人们往往宁愿去一次次地重写早已沉没了的“泰坦尼克号”,也不愿意去触碰刚刚发生的事件,因为那将面临更大难度的挑战。而秦岭却是个执著地挑战更具难度写作的作家,汶川地震之后,他第一个写出了地震题材小说《透明的废墟》,随后又写出了一系列颇具水准的同类作品。当然,对当下灾难题材的挑战,不只需要勇气,更需要一个作家全面的修养以及对于人性的深刻理解。也正是基于这一点,走在回归心灵之路上的秦岭,才能最终把握住了人在面临灾难时所展现出来的复杂性与深刻性。在秦岭的小说中,地震是斩断了人们各自生活轨迹的一道裂痕,所有人的命运都被这忽如其来的灾难打乱了。比如那篇《心震》,秦岭以女性第一人称的视角,叙述了几个女人的复杂微妙的情感世界,以及各自婚姻爱情生活中的种种波澜甚至不幸。而突发的地震,则把生活中的一些特定场景“定格”了……这就是生活之中的真相吗?还是在这些表象的背后隐匿了更多不为人知的人生故事?《心震》作为一篇虚构的小说,充分地发挥了小说这一文体所特有的优长,向人们揭示了那些新闻报道所无法触及的人性深度。

应该说秦岭的这些探索是正确的、可贵的,也是有成效的。小说的魅力在很大程度上,不是因为更“像”现实,而恰恰是对现实的“陌生化”。现实是多方位、多层面、多角度的,新闻可以让我们在第一时间获悉事件的核心和脉络,但事件的主角永远是人,是一个个具体的活生生的人。每个人有着各自不同的人生和命运,但从地震这一刻起,人们的命运开始交织在了一起。这是我们日常生活中非常的维度,也是整个人类所无法回避的一面。以地震这个特殊的大背景考察个体的、群体的人,这一点本身就值得我们深入的思考。秦岭的小说创作,已经迎来了一个新的高峰期,愿他在今后的文学之路上仍能不断地挑战自我,取得更大的成绩。

“地震叙事”与德性重建

□刘卫东

作为极端的自然灾难,“5·12”汶川地震的突发性和破坏性都很强,堪称国殇。面对地震,文学迅速做出了反应。灾难9天后,《惊天地、泣鬼神——汶川大地震诗抄》就被推出,并称这些诗“是人间的大爱,是人性的升华,是国民品格的折射,是中华民族危难发出的感天动地的心声”。这些充满“正能量”的文学作品,是当时环境下急需的,情感也真挚饱满,但从文学角度说,失之于直白。任何陈述都带有技巧,哪怕是陈述苦难,正如朵渔在《今夜,写诗是轻浮的……》中所说,“悲哀中有轻浮的甜”。上述背景下,秦岭对“地震”情有独钟的状况就引人瞩目。秦岭写了多部地震题材的作品,《透明的废墟》还被称为“第一部地震灾难小说”。读了《透明的废墟》《相思树》《心震》等5部以地震为题材的中篇后,我觉得,在秦岭这里,“地震叙事”得到了深化。

建构人物的独特“境遇”,一直是秦岭的拿手好戏。延续了《碎裂在2005年的瓦片》《弃婴》《杀威棒》等作品对“特殊场景”的书写,《透明的废墟》定格了一个非常“瞬间”。打工女孩刘丹丹在地震中被埋在废墟下,一个婴儿爬过来,丹丹迎接了这个失去母亲的孩子;她敞开胸怀,将牛奶抹在乳头上,给这个饥饿的小生命哺乳。最后,她因伤势严重,哼着眠歌死去,婴儿获救。在这部主题先行之作中,“婴儿/母亲/哺乳”的元素得到凸显,体现在大爱无疆的人类繁衍原始本能中。秦岭以此为主旋律,展现出面对灾难时高高崛起的人类之爱。这部作品写于汶川地震结束后第16天,充满“多难兴邦”的悲壮,也配合了当时地震文学关照生命、缅怀遇难者的主题。如是,秦岭的灾难叙事都有一个印有“治愈糖果”字样的“外壳”。《心震》中的谢凤珍为呵护几个人死后的尊严,地震发生时掩盖了闺蜜跟老公私通的难堪;《相思树》中的袁黛丽对出轨的丈夫宽容,地震后丈夫才偶然知晓。

秦岭故事的滋味通常是“俄罗斯套娃”式的,糖衣里面,有着苦涩乃至辛辣的味道。正是这个特点,使秦岭的“地震叙事”摆脱了“创伤”和“温情”情绪,直抵生活根部。《透明的废墟》的主题是抒发正能量、赞美人间爱意。仔细阅读,小说另外的细节对上述主题进行了拓展、深化,地震表现出“爱与救赎”的复杂性。秦岭对地震中“人的德性境遇”的建构,就体现于此。作品中住在一个单元中的诸多邻居,很少来往,而借此次地震,相互帮助、消除误解——另一角度说明现代人之间的隔膜和冷漠。为什么直到面临生死,才认识到人与人之间的关爱不可或缺?还有,未婚女孩刘丹丹哺育婴儿的照片被媒体误为母子,以讹传讹,“成为真理”,暗含有对“媒介事实”的批判。再看,《阴阳界》中,房产建筑商甄宗发自己家的别墅在地震中毫发无损,承建的安置失地农民的“阳光小区”却坍塌毁灭。《流淌在祖院的时光》中,爸爸和叔叔孝敬的物品都被奶奶拒绝,因为他们一个是公安局长,一个在洗浴中心工作,勾结在一起赚“黑心钱”。

布满乌云的现实,被灾难的闪电劈出一丝人性的亮光。《阴阳界》中的小保姆珍珍本来脱险,却因返回救人而遇难。如果不是地震,(《流淌在祖院的时光》)中的奶奶拒绝自己儿子提供的“享受”,住在祖院柴房的情况还无人知晓。既然人性的黑暗是无可回避的存在,那崇高、奉献、尚义、知耻又怎么能被怀疑?怎么不能被彰显?我以为,秦岭是把地震作为契机,批判了现实的同时,重建了日常生活中的美好德性。

“心震”的透视者和记录者

□段守新

我还记得9年前,汶川大地震后的全国哀悼日(2008年5月18日),我曾经给我的师友群发过一个短信,大意是说,这次灾难,让我有一种重生感。因为我看见我们日益萎缩的情感和日益沉沦的灵魂,在这样一种惨绝人寰的灾难淬炼中,第一次空前地挺立起来,干净起来,紧紧地凝结起来。就好像平时分散的五个指头,第一次有力地攥成了一只拳头——尽管攥在手心里的是一摊血——这让我对人的存在、人的未来,第一次抱有了充沛而坚定的信念。同时,我也相信,这次灾难将会深远地影响今后中国文学的质地和走向,它会变得有骨头、有情怀、有境界。总之,在它的价值内涵里,将会有一种深沉的悲怆的苦难记忆、忧患意识和反思精神灌注其中,作为一个民族的深层文化基因,伴随着它一路凝重前行。

但是,我的上述期待无疑落空了。汶川大地震后的文学发展,让我不无沮丧地发现,如此猛烈的一场地震,似乎并不足以改变和重组它的基因结构。灾难之于我们这些幸存者,仿佛只是一个虚假的噩梦,而不是确定不移的事实,第二天醒来,我们只需挥挥手,就可以毫无负担地告别昨天,而在这种令人悲哀的民族健忘症中,能够在地震之时像大多数中国人一样应时而起有感而发,在地震之后又不像大多数中国人一样事过境迁即漠不关己的,秦岭在我所见到的作家中,不敢说是惟一一个,至少可以说是不多的几个之一。他对灾难记忆的这种持之不懈的镌刻,其结晶就是目前结集的这部《透明的废墟》。

对历史和现实的变动具有极高的敏感度、迅捷的反应和跟进能力,这是秦岭作为一个好作家的特质之一。2006年农业税取消后,他的《碎裂在2005年的瓦片》《皇粮钟》等,是国内最早尝试着描绘这一延续2000多年的“皇粮”制度的骤然终止,给农民的生活、命运和精神心理带来变化的作品。2008年汶川地震后,他的《透明的废墟》,被称为是“中国第一部地震灾难小说”。而现在,他已陆续完成的《风雪凌晨的一声狗叫》《一路同行》等,同样是2015年计划生育政策调整以来,最早介入和处理相关题材的小说。这许多个“最早”、“第一”,当然并不能代表着作品的最终艺术完成度,但它却起码可以说明秦岭的深重的社会责任感和敏捷的反应能力。而且这些又都无不源自他平时的丰厚的生活经验和活跃的思维状态。秦岭就像是一支蓄势待发的箭镞在瞄准着靶心,一头潜伏于林莽之中的豹子在窥伺着猎物,一旦时机到来,他就能毫不犹疑地奔向他的目标。汶川地震时秦岭虽然不在现场,但这并不妨碍他以他自有的灾难记忆,他的强大的虚构和想象能力,为我们展现出在极端情境中,人心、人性、人的命运的诸多可能,以及生存、生活、生命的某种真相。可以概括地说,相对于地震的惨烈景况,秦岭其实更为关注的是地震所带来的“心震”,是人的心理、情感的震荡和悸动,是精神、灵魂的裂变或再生。用他的话说,“我只是让救灾成为一个引擎,引领我走入幸存者和死难者的内心。”因此,在他的地震小说中,地震在很大程度上只是作为一个背景、一个促发点、一个试验场域而存在,而真正置之于前台和聚光灯下的,是人的深层的内在精神世界。在《透明的废墟》中,它体现为打工者刘丹丹和她的城市邻居们,在废墟重压之下心灵的碰撞和融合。而《相思树》和《心震》,则通过这场灾难,意在深入表现现代人(也是城市人)的情感和婚姻危机,以及灵魂的救赎和人性的回归。到了后来的《流淌在祖院的时光》,尤其是在《阴阳界》里,秦岭再度变换视角和拓展视域,将城市/乡村、阳世/阴间联接起来,在这多重空间的对峙和转化中,力图纳入转型期中国社会纷纭错乱的全息图景,不只关乎人心,亦且关乎社会;不只关乎现实,亦且关乎传统;不只关乎天灾,亦且关乎人祸。

我不能确定秦岭在这条道路上是否将一直走下去、走多远;但我可以肯定的是,灾难叙事有着重大的书写价值,也有着现在远未穷尽的空间和深度。要知道,灾难作为伴随着人类史始终的一个事实,构成它的重大性和严峻性的,其实不只在于它是不以人的意志为转移的自然不可抗力,更在于在“天灾”之外还有许多复杂的不能尽言的社会问题。对于灾难的文学书写固然需要警惕“宏大叙事”、“规范叙事”的询唤和诱导,同时也必须保持这样一种警醒,即将焦点仅仅聚集于对人性和人心的审视,有可能遮蔽的其他区位,乃至是更为重大而紧迫的区位。此外,对于灾难的观照,我们或许还需要引入一个更高的视点,即在人类存在论意义的层面上,将灾难(或者苦难)理解为是人类存在的一个永恒的情境、永恒的主题和永恒的命运。只有在这样一个更高的视点之下,我们才能在人类与其命运死死角力的过程中,看见他的血泪与荣耀、他的卑微与高贵、他的涅槃与再生。也只有在这样一个存在论视角的照临下,我们对于灾难、苦难的书写,才能更为谦卑,更为敬畏,更为悲悯。

在某种意义上,文学的价值或许正在于一个时代、一个民族、一个写作主体,如何因应着他们所受的苦难而进行的思考和呈现。这些思考的视景有多深邃,这些呈现的力度有多强劲,往往显示着文学有可能达到的精神境界有多高远。对于灾难的书写者来说,陀思妥耶夫斯基的这句话,或许他们应该始终铭记在心:

“我只担心一件事,我怕我配不上自己所受的苦难。”